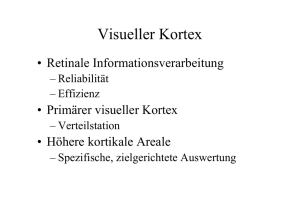

Autobiographische Erinnerung und motorische Imagination als

Werbung