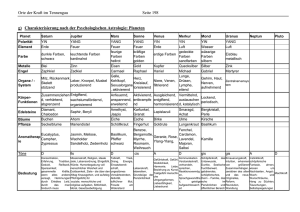

über die kraft „qi“

Werbung