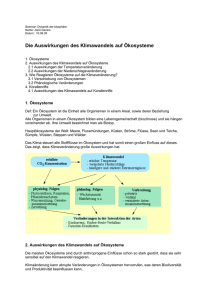

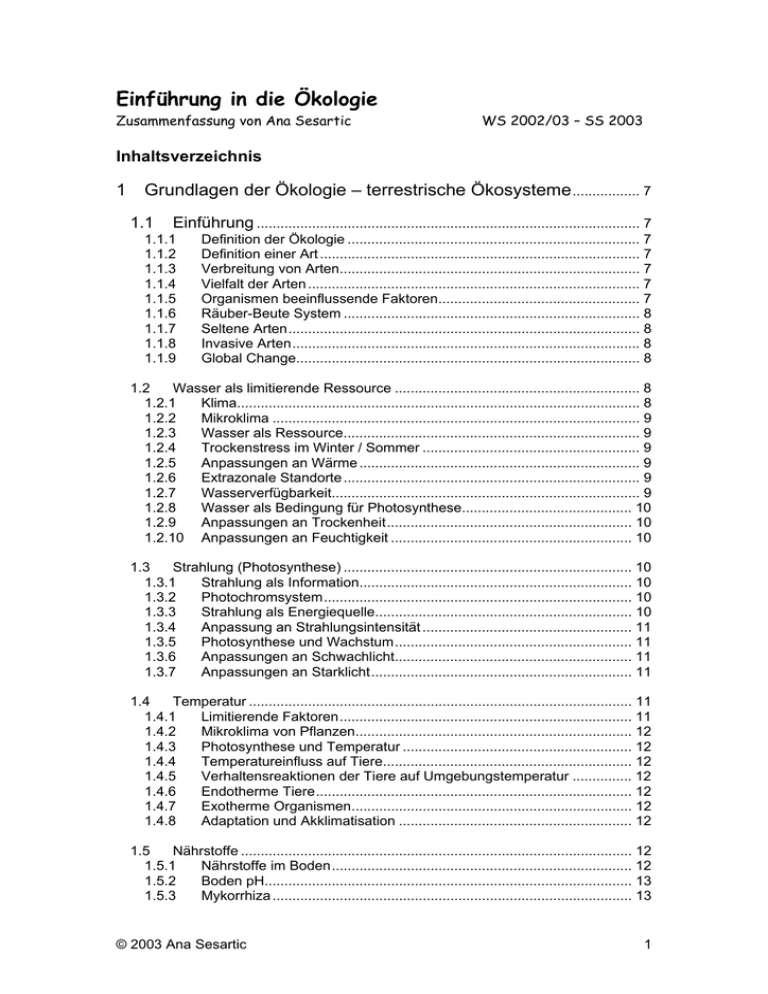

Zusammenfassung Ökologie WS 2002/03

Werbung