Stimulus O rganismus Reaktion Konsequenz Contingenz

Werbung

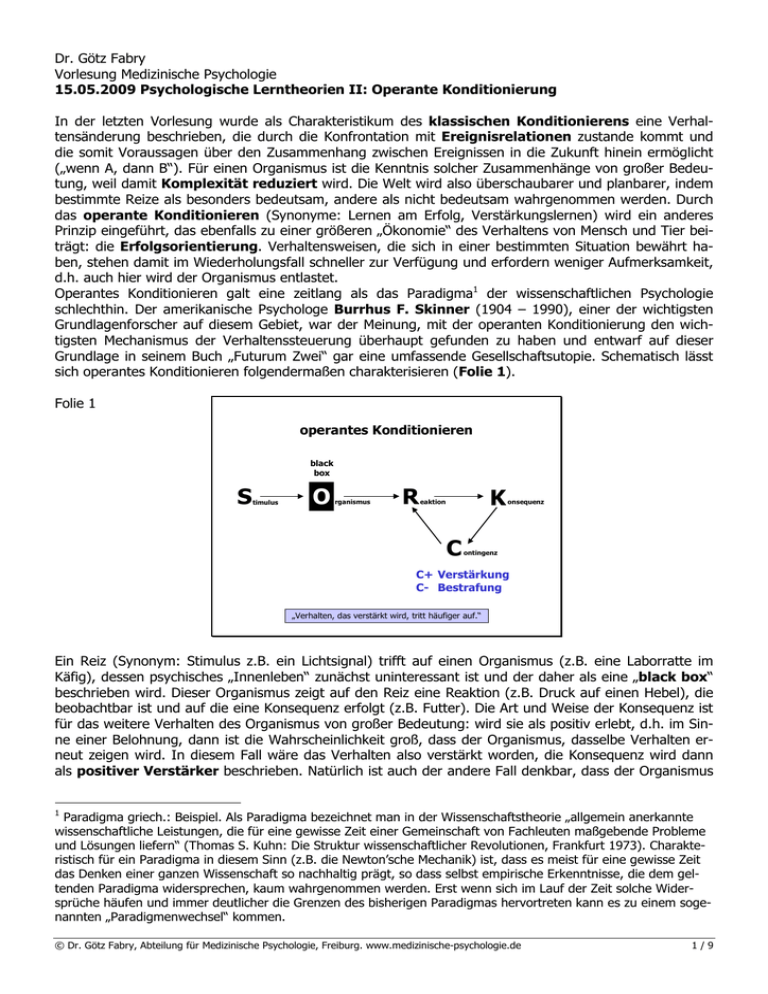

Dr. Götz Fabry Vorlesung Medizinische Psychologie 15.05.2009 Psychologische Lerntheorien II: Operante Konditionierung In der letzten Vorlesung wurde als Charakteristikum des klassischen Konditionierens eine Verhaltensänderung beschrieben, die durch die Konfrontation mit Ereignisrelationen zustande kommt und die somit Voraussagen über den Zusammenhang zwischen Ereignissen in die Zukunft hinein ermöglicht („wenn A, dann B“). Für einen Organismus ist die Kenntnis solcher Zusammenhänge von großer Bedeutung, weil damit Komplexität reduziert wird. Die Welt wird also überschaubarer und planbarer, indem bestimmte Reize als besonders bedeutsam, andere als nicht bedeutsam wahrgenommen werden. Durch das operante Konditionieren (Synonyme: Lernen am Erfolg, Verstärkungslernen) wird ein anderes Prinzip eingeführt, das ebenfalls zu einer größeren „Ökonomie“ des Verhaltens von Mensch und Tier beiträgt: die Erfolgsorientierung. Verhaltensweisen, die sich in einer bestimmten Situation bewährt haben, stehen damit im Wiederholungsfall schneller zur Verfügung und erfordern weniger Aufmerksamkeit, d.h. auch hier wird der Organismus entlastet. Operantes Konditionieren galt eine zeitlang als das Paradigma1 der wissenschaftlichen Psychologie schlechthin. Der amerikanische Psychologe Burrhus F. Skinner (1904 – 1990), einer der wichtigsten Grundlagenforscher auf diesem Gebiet, war der Meinung, mit der operanten Konditionierung den wichtigsten Mechanismus der Verhaltenssteuerung überhaupt gefunden zu haben und entwarf auf dieser Grundlage in seinem Buch „Futurum Zwei“ gar eine umfassende Gesellschaftsutopie. Schematisch lässt sich operantes Konditionieren folgendermaßen charakterisieren (Folie 1). Folie 1 operantes Konditionieren black box S timulus O rganismus R K eaktion C onsequenz ontingenz C+ Verstärkung C- Bestrafung „Verhalten, das verstärkt wird, tritt häufiger auf.“ Ein Reiz (Synonym: Stimulus z.B. ein Lichtsignal) trifft auf einen Organismus (z.B. eine Laborratte im Käfig), dessen psychisches „Innenleben“ zunächst uninteressant ist und der daher als eine „black box“ beschrieben wird. Dieser Organismus zeigt auf den Reiz eine Reaktion (z.B. Druck auf einen Hebel), die beobachtbar ist und auf die eine Konsequenz erfolgt (z.B. Futter). Die Art und Weise der Konsequenz ist für das weitere Verhalten des Organismus von großer Bedeutung: wird sie als positiv erlebt, d.h. im Sinne einer Belohnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Organismus, dasselbe Verhalten erneut zeigen wird. In diesem Fall wäre das Verhalten also verstärkt worden, die Konsequenz wird dann als positiver Verstärker beschrieben. Natürlich ist auch der andere Fall denkbar, dass der Organismus 1 Paradigma griech.: Beispiel. Als Paradigma bezeichnet man in der Wissenschaftstheorie „allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßgebende Probleme und Lösungen liefern“ (Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt 1973). Charakteristisch für ein Paradigma in diesem Sinn (z.B. die Newton’sche Mechanik) ist, dass es meist für eine gewisse Zeit das Denken einer ganzen Wissenschaft so nachhaltig prägt, so dass selbst empirische Erkenntnisse, die dem geltenden Paradigma widersprechen, kaum wahrgenommen werden. Erst wenn sich im Lauf der Zeit solche Widersprüche häufen und immer deutlicher die Grenzen des bisherigen Paradigmas hervortreten kann es zu einem sogenannten „Paradigmenwechsel“ kommen. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 1/9 für sein Verhalten bestraft wird. Damit ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das Verhalten erneut gezeigt wird, die Konsequenz kann also als Bestrafung beschrieben werden (C-). (Die Schreibweise C+ für einen Verstärker und C- für eine Bestrafung orientiert sich an dem aus dem Englischen übernommenen Wort Kontingenz (eigentlich contingency, wörtl.: Eventualität, Möglichkeit). Die Kontingenz bezeichnet die Höhe der Wahrscheinlichkeit des Verhaltens in Abhängigkeit von der Konsequenz.) Variiert man die Häufigkeit, mit der ein Verstärker auf die Reaktion folgt, so hat das Folgen für die Stärke der Kontingenz, was in Folie 2 veranschaulicht ist. Folgt z.B. auf jede Reaktion eine Verstärkung, so nimmt die Stärke bzw. die Häufigkeit der Reaktion rasch zu, man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer kontinuierlichen Verstärkung. Allerdings ist die so erworbene Reaktion nicht besonders dauerhaft wenn die Verstärkung ausbleibt. Anders verhält es sich mit der sogenannten intermittierenden Verstärkung: hier wird nicht jedes Mal belohnt, wenn das erwünschte Verhalten gezeigt wird, sondern nur von Zeit zu Zeit in unregelmäßigen Abständen. Das hat zur Folge, dass das erwünschte Verhalten langsamer als bei einer kontinuierlichen Verstärkung aufgebaut wird. Ist es aber einmal erlernt, dann ist es sehr viel löschungsresistenter. Das Beispiel von Frau Z. in Folie 3 verdeutlicht diesen Zusammenhang: hier führt die intermittierende Verstärkung durch die nicht vorhersehbaren Gewinne zu einem sehr starken Anreiz, weiter zu spielen. Folie 2 Verstärkerpläne Stärke der Reaktion kontinuierliche Verstärkung intermittierende Verstärkung Zeit Folie 3 Frau Z. Während ihres USA-Urlaubs besucht Frau Z. auch Las Vegas. In einem Spielcasino beginnt sie aus Neugier an einem sog. „einarmigen Banditen“ zu spielen. Zunächst verliert sie mehrere Spiele. Kurz bevor sie frustriert aufgeben will gewinnt Sie etwas Geld. Sie versucht es gleich nochmal und wieder gewinnt sie einen kleinen Betrag. Auch der dritte Versuch ist von Erfolg gekrönt, jetzt hat Frau Z. ihren Einsatz schon fast wieder eingespielt. Sie spielt weiter und weiter und obwohl sie insgesamt mehr verliert als gewinnt verbringt sie den ganzen Tag vor dem Spielautomaten... Wie Folie 4 verdeutlicht kann die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Verhalten häufiger auftritt, auf zwei verschiedene Weisen gesteigert werden. Nämlich erstens durch eine positive Verstärkung (Darbietung von Belohnungen) und zweitens durch eine negative Verstärkung, d.h. durch den Wegfall von Bestrafungen. Umgekehrt kann natürlich auch der Wegfall von Verstärkern dazu führen, das ein Verhalten weniger häufig gezeigt wird. Für die Entstehung und den Verlauf von Depressionen kommt solchen Verstärkerverlusten möglicherweise eine große Bedeutung zu. So könnte etwa der initiale Ver© Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 2/9 lust einer wichtigen Bezugsperson, die bisher Quelle zahlreiche positiver Verstärker (Zuwendung, Lob, etc.) war, dazu führen, dass die betroffene Person aufgrund ihrer schlechten Befindlichkeit nicht mehr in der Lage ist, sich alternative Verstärkerquellen (Freunde, Bekannte) zu erschließen. Dabei kann auch das auf andere Menschen negativ wirkende Ausdrucksverhalten von Depressiven (Klagsamkeit, Jammern,...) eine große Rolle spielen. Folie 4 Verstärkung & Bestrafung positiver „angenehmer“ Stimulus negativer „unangenehmer“ Stimulus Darbietung Entzug positive Verstärkung indirekte Bestrafung Bestrafung negative Verstärkung Wie schon angeklungen ist, werden Lerntheorien herangezogen, um die Entstehung psychischer Störungen zu erklären und um darauf aufbauend therapeutische Strategien für ihre Behandlung zu entwickeln. Eine der grundlegenden Arbeiten, die bereits im letzten Semester im Zusammenhang mit dem Thema Angst vorgestellt wurde, stammt aus den zwanziger Jahren von James B. Watson (1878 – 1958), der wie Burrhus F. Skinner zu den Pionieren des Behaviorismus2 gehört. Gemeinsam mit seiner Schülerin Rosalie Rayner berichtete er von einem Experiment mit dem „kleinen Albert“, einem 11 Monate alten Kleinkind, dem eine Angst vor Ratten bzw. allen äußerlich daran erinnernden Gegenständen förmlich antrainiert wurde (Folie 5). Mit diesem aus heutiger Sicht grausamen Experiment hatten Watson und Rayner einen wichtigen Hinweis dafür geliefert, dass die Gesetzmäßigkeiten, die der russische Physiologe Iwan Pawlow (1849 – 1936) einige Jahrzehnte zuvor als klassisches Konditionieren beschrieben hatte, auch zur Erklärung bestimmter psychischer Störungen tauglich sein könnten. Folie 5 Lerntheorie der Angstentstehung: „Der kleine Albert“ James B. Watson, Rosalie Rayner (1920): Conditioned emotional responses. Journal of Experimental Psychology. 3: 1-14. • Albert, 11 Monate alt, Furchtreaktion auf lauten Gong. • Gong + weiße Ratte: Furchtreaktion auf Ratte • weitere Darbietungen Ratte + Gong: Furcht generalisiert: weißes Kaninchen, Watte, Pelzmantel, Watsons Haare • keine Furcht bei rattenunähnlichen Gegenständen. 2 Als Behaviorismus bezeichnet man diejenige, vor allem in England und den USA seit Beginn des 20. Jahrhunderts sich etablierende psychologische Forschungsrichtung, die zentralnervöse Funktionen ausschließlich aus der (vermeintlich?) objektiven Erfassung von experimentell induziertem, beobachtbaren Verhalten erschließen will. Die Verwendung von Begriffen, die aus introspektivem Erlebnis gewonnen werden (Empfindung, Bewusstsein, Wille, etc.) wird als unexakt abgelehnt. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 3/9 Konnten Watson und Rayner also eine Erklärung dafür liefern, welche Mechanismen bei der Entstehung von Phobien wirksam sein könnten, so gelang es der heute häufig als „Mutter der Verhaltenstherapie“ titulierten amerikanische Psychologin Mary Cover Jones (1897 – 1987) bereits 1924 zu zeigen, dass solche „Störungen“ durch eine korrigierende Lernerfahrung bezüglich des konditionierten Reizes wieder beseitigt werden können. Jones gelang es, den „kleinen Peter“, dessen Geschichte sich wie die Fortsetzung der des „kleinen Albert“ ausnimmt, von seiner Phobie zu heilen (Folie 6). Peter zeigte intensive Furcht vor einem Kaninchen aber auch vor anderen „pelzigen“ Gegenständen. Jones gewöhnte ihn zunächst durch schrittweises Annähern an das Kaninchen, später paarte sie zusätzlich dessen Anwesenheit mit einem angenehmen Reiz (seiner Lieblingsspeise, Anwesenheit von Bezugspersonen). Nach einiger Zeit intensiven Übens zeigte Peter keinerlei Furchtreaktionen mehr, weder gegenüber dem Kaninchen noch gegenüber den „verwandten“ Gegenständen, die er wie selbstverständlich auch zum Spielen benutzte. Wie Jones berichtet, wirkte sich die Angstreduktion darüber hinaus auch noch auf andere Situationen aus, so als hätte Peter insgesamt mehr Selbstvertrauen gewonnen, ein Befund, der durch heutige Erfahrungen mit der verhaltenstherapeutischen Behandlung immer wieder bestätigt wird. Die Expositionstherapie gehört auch heute noch zum Standardrepertoire der Verhaltenstherapie und hat insbesondere bei der Behandlung der Phobien ihren Erfolg mehrfach unter Beweis gestellt. Folie 6 Verhaltenstherapie der Angst: „Der kleine Peter“ Mary Cover Jones (1924): A laboratory study of fear: The case of Peter. Pedagogical Seminary. 31: 308-315. • Peter, 2 Jahre und 10 Monate alt, Furchtreaktion auf Kaninchen, weiße Ratte, Pelzmantel, Feder, Watte u.ä. aber nicht auf Spielzeug • Anwesenheit anderer Kinder ohne solche Furchtreaktion bzw. gleich-zeitige Präsentation von Kaninchen + angenehmem Reiz: Peter gewöhnt sich wieder an Kaninchen • Furchtlosigkeit übertrug sich auf andere Gegenstände. Das auf der klassischen Konditionierung aufbauende Erklärungsmodell von phobischen Reaktionsweisen lässt eine wichtige Frage offen: warum verlöscht die konditionierte Furchtreaktion nicht, wie es eigentlich zu erwarten wäre? Die Furchtreaktion des kleinen Albert auf pelzige weiße Gegenstände müsste sich doch nach einiger Zeit wieder verlieren, was aber tatsächlich nicht der Fall ist (und bei ähnlich gelagerten Angststörungen auch kaum vorkommt). Mit klassischer Konditionierung allein ist dieses Phänomen nicht zu erklären. Der amerikanische Psychologe O. Hobart Mowrer (1907 – 1982) machte daher in den vierziger Jahren den Vorschlag, die Entstehung von Phobien durch einen zweistufigen Lernvorgang zu erklären. Durch klassisches Konditionieren wird die Angstreaktion von einem unkonditionierten (z.B. lautes Geräusch) auf einen konditionierten Stimulus (z.B. weißes Fell der Ratte) übertragen. Die eigentlich zu erwartende Löschungsreaktion wird nach Mowrer durch eine operante Konditionierung verhindert: die Erwartung, mit dem konditionierten Reiz (weißes Fell) sei eine negative Konsequenz (lautes Geräusch) verbunden, führt dazu, dass die betroffene Person entsprechende Reize vermeidet. Durch dieses Verhalten bleibt also die erwartete negative Konsequenz aus, was einer negativen Verstärkung entspricht (die bekanntlich die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens erhöht!). Trotz zahlreicher Einwände im Detail ist Mowrers Modell aufgrund seiner Einfachheit und Plausibilität bis heute sehr einflussreich geblieben (Folie 7). © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 4/9 Folie 7 Pathogenese der Angst: Lerntheorie Zwei-Faktoren-Modell (Mowrer) UR US a) CS b) CS = S CR C- (Erleben einer aversiven Konsequenz des Verhaltens) O R1 K C- (erwartete aversive Konsequenz) O R2 K C- (Ausbleiben der erwarteten aversiven Konsequenz) C+ Folie 8 zeigt das vereinfachte Fallbeispiel eines Patienten mit einer Angststörung. Aus zunächst nicht näher geklärten Gründen tritt in einer eigentlich neutralen Umgebung eine Angstreaktion auf. Infolge dessen werden diese und im weitern Verlauf auch andere Umgebungen gemieden, weil sie als angstauslösend antizipiert werden. Die Vermeidung bewahrt den Patienten vor weiteren Angstattacken, er wird für sein Vermeidungsverhalten also negativ verstärkt, was zu einer raschen Ausweitung und Festigung dieses Verhaltens beiträgt. Folie 8 Herr K. Nach einer Zeit starker beruflicher Beanspruchung und familiärer Schwierigkeiten freut sich Herr K. auf die Ferien. Am ersten Urlaubstag geht er in den Baumarkt einkaufen. Dort fühlt er sich plötzlich sehr unwohl, empfindet „Herzrasen“, „Schwindel“ und Schweißausbrüche, er fürchtet, lebensbedrohlich erkrankt zu sein. Der Notarzt bringt ihn ins Krankenhaus, wo keine Erkrankung diagnostiziert werden kann, zur Beobachtung bleibt er dort über Nacht. Nach seiner Entlassung fühlt er sich zunächst wohl, aber in den nächsten Tagen wiederholen sich die Anfälle, nehmen an Häufigkeit zu, so daß Herr K. mehrmals den Notarzt rufen muß, ohne daß eine Erklärung für seine Beschwerden gefunden wird. Herr K. sieht sich außerstande, nach dem Urlaub seinen Beruf als Anwalt wieder aufzunehmen, er verläßt das Haus nur noch in Begleitung seiner Frau oder seines Sohnes und fährt nicht mehr selber Auto, weil er fürchtet, jederzeit einen „Anfall“ bekommen zu können... Wie aber lässt sich der Einstieg in den Teufelskreis der Angst erklären? Ein unkonditionierter Auslöser für die Angst lässt sich hier ja, im Gegensatz zu dem oben geschilderten Beispiel des kleinen Peter, zunächst nicht feststellen. Wie das in Folie 9 dargestellte Modell zeigt, kommen als Auslöser aber nicht nur äußere sondern auch (oder vielmehr vor allem) innere Faktoren in Betracht. Von unserem Patienten, Herrn K., wissen wir, dass er seinen Urlaub nach einer Zeit starker beruflicher und familiärer Belastungen antritt. Diese Belastungen beschäftigen ihn möglicherweise innerlich weiter, zumal im Urlaub viele Ablenkungen durch Termine und andere Verpflichtungen wegfallen. Wie jeder aus eigener Erfahrung weiß, kann bereits die Vorstellung (die einem noch nicht einmal besonders bewusst werden muss) einer unangenehmen Situation entsprechende psychophysische Reaktionen hervorrufen. Werden solche Veränderungen (z.B. schnellerer oder heftigerer Puls) als Zeichen einer gefährlichen Erkrankung (z.B. Herzinfarkt) interpretiert und nicht als Ausdruck der emotionalen Reaktion auf eine innere Vorstellung, kann diese Befürchtung das psychophysische Erregungsniveau weiter steigern, so dass ein Aufschaukelungsprozess in Gang kommt, der schließlich zur Panik führt. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 5/9 Folie 9 Paniksyndrom mod. n. Margraf & Schneider 2000 psychophysiologisches Modell positive Rückkopplung (schnell) Auslöser / Katalysatoren: - Stimulantien - Hypervigilanz - Stress - ... Körperliche/ kognitive Veränderung Wahrnehmung? Assoziation mit Gefahr? Angst / Panik negative Rückkopplung (langsam) / erfolgreiche Bewältigung individuelle Prädisposition situative Faktoren Die große Bedeutung von Angst als wichtiges Alarmsignal für den Organismus ist vermutlich ein wichtiger Grund dafür, dass diese positiven Rückkopplungsmechanismen sehr viel schneller sind, als die ihnen entgegenwirkenden Bewältigungsmechanismen (z.B. die Überlegung „ja, der Ärger aus dem Büro geht mir noch ziemlich nach, ich merke, wie mich das jetzt noch aufregt, aber jetzt habe ich erst mal Urlaub, das Büro kann mir gestohlen bleiben...“). Dass manche Menschen anfälliger für Angststörungen sind als andere, hängt unter anderem mit individuell unterschiedlichen Erfahrungen in der Lebensgeschichte zusammen, die z.B. großen Einfluss darauf haben, wie bestimmte Ereignisse interpretiert und verstanden werden. Darüber hinaus sind aber auch individuelle Persönlichkeitseigenschaften wichtig, die Teil des Charakters einer Person sind (der wiederum von genetischen und lebensgeschichtlichen Prägungen abhängt). Eine der wichtigsten Komponenten in diesem Zusammenhang ist der sogenannte „Neurotizismus“ (Folie 10). Schließlich modulieren auch noch situative Faktoren (z.B. Hitze, Kälte, aber auch Einnahme von Koffein oder anderen Genussmitteln) den geschilderten Prozess. Folie 10 Panikstörung individuelle Prädisposition • Angstsensitivität: Überzeugung, Angst habe schädliche Folgen (physisch, psychisch, sozial) die weit über das momentane Unbehagen hinausgehen. mögliche Ursachen: – bestimmte Lebensereignisse (Unfall, Erkrankungen) – stellvertretende Erlebnisse (schwere Erkrankung, Tod naher Bezugspersonen) – elterliche Einflüsse: Information (z.B. Warnungen), Verstärkung, Vorbildfunktion • Neurotizismus: Persönlichkeitsdimension, gekennzeichnet durch folgende Eigenschaften: emotionale Labilität, „Nervosität“, Klagen über körperliche Schmerzen, Ärger und Ängste, schnellere und länger andauernde Stressreaktionen Im Falle von Herrn K. wäre eine Exposition bzw. eine Konfrontation mit den vermiedenen Situationen eine Möglichkeit, den Teufelskreis des Vermeidungsverhaltens zu durchbrechen. Das Entscheidende bei dieser Exposition ist, dass eine korrigierende Lernerfahrung gemacht werden kann, bei welcher der Patienten lernt, dass die bisher zur Vermeidung führenden Vorstellungen unbegründet sind. In der Vorstellung des Patienten ist die Angst, die er in der angstauslösenden Situation erfahren würde, so groß bzw. unendlich lange anhaltend (Folie 11 gestrichelte Kurven), dass ihm die Vermeidung der einzige Ausweg zu sein scheint, um diesen, ihm existentiell bedrohlich erscheinenden Zustand zu verhindern (Folie 11 blaue Kurve). Dadurch kann er allerdings nicht die Erfahrung machen, dass die Angst auch von ganz alleine wieder nachließe, wenn er längere Zeit in der Situation verbleiben würde. Genau diese Erfahrung der Habituation (Folie 11 rote Kurve) wird dem Patienten in der Expositionstherapie ver© Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 6/9 mittelt. Dabei kommt es entscheidend darauf an, dass die Exposition solange durchgehalten wird, bis die Angst des Patienten zumindest auf ein problemlos aushaltbares Niveau gesunken ist. Würde der Patient vorher aus der Situation fliehen, die Exposition also abbrechen, dann hätte sich nämlich seine Vorstellung, dass Vermeiden der einzig mögliche Ausweg ist, bestätigt. Wird dagegen die Exposition wiederholt und konsequent bis zur Habituation durchgeführt, resultiert daraus schließlich eine immer schwächere Angstreaktion (Folie 12), die es dem Patienten ermöglicht, seinen Aktionsradius wieder auszuweiten. Folie 11 Angstverlauf Subjektive Angst 120 Erwartung 100 Erwartung 80 Habituation 60 40 Vermeidung 20 0 Zeit Folie 12 Angstverlauf Habituation bei therapeut. Konfrontation Subjektive Angst 120 100 80 60 40 20 0 Zeit Interessanterweise muss die Exposition mit dem Reiz dabei nicht unbedingt in der Realität (also in vivo) erfolgen, was für manchen Patienten ja vielleicht schon Grund genug wäre, eine Therapie erst gar nicht zu beginnen. Vielmehr kann auch mittels einer konsequent durchgeführte Konfrontation mit der angstauslösenden Situation in der Vorstellung des Patienten (also in sensu) die Angstsymptomatik wirkungsvoll behandelt werden. Dieses Prinzip liegt der systematischen Desensibilisierung (Folie 13) zugrunde, die ebenfalls zu den verhaltenstherapeutischen Standardverfahren zählt und die der Psychologe Joseph Wolpe (1915 – 1997) bereits in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts beschrieben hatte. Dabei erlernt der Patient zunächst ein Entspannungsverfahren (z.B. die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson). Dann wird eine Hierarchie der angstauslösenden Reize oder Situationen erstellt, wie sie für das Beispiel der Prüfungsangst in Folie 14 dargestellt ist. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 7/9 Folie 13 systematische Desensibilisierung (Wolpe 1958) systematisch gesteigerte Reizkonfrontation in sensu Entspannungstraining Folie 14 Angsthierarchie Angstintensität (Bsp. Pat. mit Prüfungangst) 100 den Eltern sagen müssen, daß ich durchgefallen bin 90 mitten in der Prüfung ist plötzlich alles weg 80 von den Prüfern kritisch angesehen werden 70 eine Frage nicht beantworten können 65 ich merke, daß mir eine Frage nicht ganz klar ist 50 zum Ort der Prüfung gehen 40 an den letzten Tagen der Vorbereitung habe ich „einen Block“ 30 mit Kommilitonen über die herannahende Prüfung sprechen 25 Terminfestlegung der Prüfung 10 ich mache mir noch im Semester Gedanken über die Prüfung 0 Ruheszene: ich sitze im Gebirge und schaue in die Landschaft Das therapeutische Vorgehen gestaltet sich dann folgendermaßen (Schema in Folie 15): der Patient wird zunächst aufgefordert mit der erlernten Methode einen entspannten Zustand herzustellen, dann soll er sich die am wenigsten angstbesetzte Situation seiner persönlichen Hierarchie vorstellen und dabei genau auf seine psychischen und physischen Reaktionen achten. Erst wenn es dem Patienten gelingt, die jeweilige Situation in der Vorstellung angstfrei und entspannt zu erleben, wird das nächst schwierigere Item aus der Hierarchie eingesetzt. Zwischen den einzelnen Durchgängen muss immer wieder vollkommene Entspannung hergestellt werden. Folie 15 systematische Desensibilisierung (therapeutisches Vorgehen schematisch) Entspannung 10 25 30 40 50 65 75 Items der Angsthierarchie © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 8/9 Um den Erfolg der systematischen Desensibilisierung zu erklären griff Wolpe auf den Begriff der „reziproken Hemmung“ zurück, demzufolge eine Person nicht zugleich entspannt und ängstlich sein kann (Folie 16). Gelingt es dem Patienten trotz der Anwesenheit eines angstauslösenden Reizes (und sei es nur ein vorgestellter) Entspannung herzustellen, dann verliert der Reiz mit der Zeit seine angstauslösende Potenz. Obwohl diese eigentlich plausible Erklärung empirisch nicht eindeutig belegt werden konnte, ist die Wirksamkeit der systematischen Desensibilisierung gut empirisch abgesichert. Offensichtlich ist also die Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz in der Vorstellung genauso wirksam wie in der Realität. Das abgestufte Vorgehen ermöglicht einen für den Patienten überschaubaren und handhabbaren therapeutischen Prozess, was sich ebenfalls günstig auf den Therapieerfolg auswirkt. Folie 16 systematische Desensibilisierung (Wirkmechanismen) ? • „reziproke Hemmung“ (Wolpe): Hemmung der Verhaltensstörung (z.B. Angst) durch gleichzeitige Aktivierung von damit inkompatiblem Verhalten (z.B. Entspannung) • Konfrontation: in sensu genauso wirksam wie in vivo • graduiertes Vorgehen: Diskriminationslernen, handhabbare Schritte mit Feedback • Entspannung: erleichterte psychophysiologische Habituation ? Folie 17 take-home-message • klassisches und operantes Konditionieren sind häufige und grundlegende Lernmechanismen, • die bei der Entstehung von Störungen (z.B. Angst) eine große Rolle spielen • auf deren Grundlage wirkungsvolle therapeutische Maßnahmen aufgebaut werden können z.B. Expositionstraining, systematische Desensibilisierung Literatur: - Margraf J: Lehrbuch der Verhaltenstherapie: - Bd. 1: Grundlagen, Diagnostik Verfahren, Rahmenbedingungen. Berlin, Heidelberg, New York (Springer). 22000 - Bd. 2: Störungen – Glossar. 22000 - Linden M, Hautzinger M (Hrsg): Verhaltenstherapiemanual. Berlin, Heidelberg, New York 42000. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 9/9