Wissen um Gesundheit - Public Health

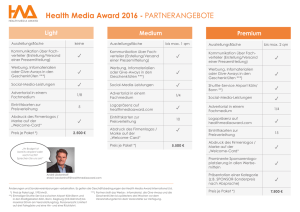

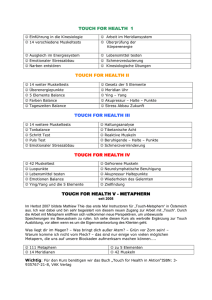

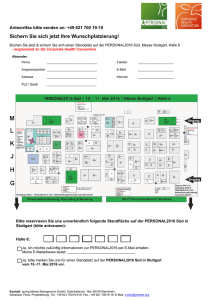

Werbung