auf frischer tat ertappt

Werbung

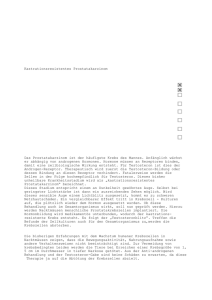

Rund zehn Prozent aller Krebspatienten entwickeln Metastasen im Gehirn – oft auch lange nach einer erfolgreichen Behandlung des Ursprungstumors. Dann aber ist die Prognose meist schlecht. Bislang war weitgehend unklar, welche Mechanismen Gehirnmetastasen entstehen lassen. Nun haben Forscher um die LMU-Mediziner Dr. Frank Winkler und Professor Jochen Herms in Echtzeit verfolgen können, welche Schritte zur Bildung dieser Tumoren zwingend erforderlich sind – und welche die ­Krebszellen in eine „Sackgasse“ führen, sodass keine Metastasen entstehen. C hristine A mrhein auf frischer tat ertappt G ehirntumoren und -metastasen beim Wachsen zuschauen – das mag im ersten Moment makaber klingen. Für Forscher, die gegen Krebs vorgehen wollen, ist es jedoch faszinierend: Gestochen scharfe Bilder lassen selbst feinste Verästelungen der Blutgefäße erkennen und zeigen gleichsam im Zeitraffer, wie sich die Tumorzellen ausbreiten. Solche Bilder dienen einem klaren wissenschaftlichen Zweck: Sie sollen helfen, die Tricks und Schwachstellen bösartiger Tumoren zu entlarven, um sie anschließend mit spezifischen Waffen angreifen zu können. Genau dies hat sich ein Forscherteam an der Neurologischen Klinik und dem Zentrum für Neuropathologie (ZNP) der Universität München zum Ziel gesetzt. Die Wissenschaftler haben ein ausgeklügeltes Verfahren entwickelt, mit dem sie die Entstehung von Gehirntumoren und -metastasen quasi „live“ mitverfolgen können. „Insbesondere im Gehirn war es bislang kaum möglich, die Bildung von Tumoren über Wochen und Monate sehr genau zu beobachten – schon gar nicht auf der Ebene einzelner Krebszellen“, sagt Dr. Frank Winkler, Leiter der Forschergruppe Neuroonkologie. Nun jedoch liefert die sogenannte Echtzeit-Mikroskopie den Forschern gänzlich neue Einblicke in die Bedingungen, unter denen Hirntumoren überhaupt erst entstehen. „Dies könnte neue Chancen für die Behandlung bösartiger Hirntumoren eröffnen. So könnten gezielt wirkende Medikamente die Überlebensrate der betroffenen Patienten erhöhen.“ einblicke ins lebende gehirn Denn nach wie vor zählen bösartige Hirntumoren und Hirnmetastasen zu den Krebsarten mit der schlechtesten Prognose überhaupt. So breiten sich die Krebszellen beim Gliom – dem häufigsten bösartigen Hirntumor – sehr schnell im Gehirn aus. Das Tumorwachstum geht dabei mit stark belastenden Symptomen einher, die meist mit neurologischen Symptomen wie Sehstörungen, Lähmungen, Sprechstörungen oder epileptischen Anfällen beginnen. In späteren Stadien kommen häufig Zeichen erhöhten Hirndruckes wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel hinzu. „Die Möglichkeiten zur Therapie dieser Tumoren sind bis heute unbefriedigend“, sagt Frank Winkler. „Denn die Tumorzellen wachsen diffus in das umliegende Hirngewebe hinein und können weder durch Bestrahlung noch durch Chemotherapie vollständig entfernt werden.“ Für den Neurologen war dies ein Ansporn, mehr über die Prozesse zu erfahren, die zu diesem ungehemmten und invasiven Wachstum führen. „Die Idee zu diesem Vorhaben entstand in den Jahren 2003 und 2004, als ich als Forschungsassistent an der Harvard Medical School in Boston tätig war“, berichtet er. „Dort konnte ich mich auch mit den Methoden vertraut machen, die die Grundlage für un- 56 lebenswissenschaften 3 Im Gegensatz zur konventionellen Fluoreszenzmikroskopie (links oben) kann die ZweiphotonenMikroskopie nicht nur oberflächliche Blutgefäße (grün) und Hirntumotzellen (rot) darstellen, sondern auch weit darunter liegende Strukturen. Dadurch ist es erstmals möglich, in einem lebenden Versuchstier auch mitteltiefe (50-275 µm) und sehr tiefe (275-450 µm) Gehirnregionen in sehr hoher Auflösung zu untersuchen. sere aktuellen Untersuchungen bilden.“ Eine methodische Besonderheit dieser Studien, die in enger Zusammenarbeit mit Professor Jochen Herms vom Zentrum für Neuropathologie (ZNP) entstanden sind, ist das sogenannte chronische kranielle Fenster. „Dabei wird den Versuchstieren eine Glasplatte dauerhaft in der Schädeloberfläche implantiert“, erläutert Frank Winkler. „Diese wird von den Tieren sehr gut vertragen und ermöglicht uns Einblicke ins lebende Gehirn – und zwar über einen Zeitraum von mehreren Wochen.“ Um durch dieses Fenster auch in tiefer liegende Regionen des Gehirns blicken zu können – und dabei selbst kleinste Einzelheiten abzubilden – verwendeten die Forscher ein weiteres neuartiges Verfahren: die Zweiphotonen-Fluoreszenz-Mikroskopie. Bei dieser Technik wird das Gewebe mit einem starken Laserpuls bestrahlt, der bis zu einem Millimeter tief in das Gehirn eindringen kann. Zuvor werden die interessierenden Zellstrukturen mit einem Farbstoff markiert, der unter dem Laserstrahl farbig aufleuchtet, also fluoresziert. „Auf diese Weise kann man schrittweise die gesamte Hirnrinde sichtbar machen“, erläutert Frank Winkler. „Der besondere Vorteil der Methode ist jedoch, dass man das Schicksal einzelner Krebszellen vom Anfang bis zum Ende verfolgen kann.“ Genau dies gelang ihm und seinem Team erstmals in einer in-vivo-Studie zur Entstehung des Glioms. Dabei injizierten die Forscher die Krebszellen in das Gehirn von Mäusen und beobachteten nach 2-3 Wochen deren Ausbreitung und Wachstum über einen Zeitraum von 72 Stunden. Die Tumorzellen waren genetisch so verändert, dass sie unter dem Laserstrahl in roter Farbe aufleuchteten, während die Blutgefäße durch einen zuvor gespritzten Farbstoff in Grün sichtbar wurden. Die fluoreszenzmikroskopischen Messungen fanden täglich statt und dauerten jeweils eine Stunde. „Auf diese Weise konnten wir bisher unbekannte Mechanismen aufdecken, die bei der Einnistung und beim Wachstum der GliomZellen eine Rolle spielen“, berichtet der Neurologe. Die Forscher beobachteten, dass sich die Krebszellen entlang bestehender Blutgefäße fortbewegen und diese nutzen, um schnell und effizient in das umliegende Hirngewebe einzudringen. Gleichzeitig verändern die bösartigen Zellen jedoch auch die Gefäße: Sie führen zur Neubildung von Blutgefäßen in der Umgebung des Tumors. „Diese Angiogenese hat zur Folge, dass der Tumor besser mit Nährstoffen versorgt wird und daher schneller wachsen kann“, erläutert Frank Winkler. „In unserer Untersuchung konnten wir erstmals zeigen, dass dieser Prozess bereits durch einzelne Krebszellen ausgelöst werden kann.” Ähnlich bahnbrechende Ergebnisse erzielten die Neuroonkologen in einer zweiten Studie, die Anfang 2010 im renommierten Fachblatt Nature Medicine erschien. In Zusammenarbeit mit Jochen Herms deckten Frank Winkler und sein Team erstmals auf, wie Metastasen im Gehirn entstehen. „Diese kommen am häufigsten bei Haut-, Brust- und Lungenkrebs vor und betreffen etwa zehn Prozent der Krebspatienten“, erläutert Frank Winkler. „Sie entstehen, wenn Krebszellen sich vom ursprünglichen Tumor ablösen, über das Blut ins Gehirn wandern und sich dort ansiedeln.“ Das Heimtückische dabei: Hirnmetastasen können selbst dann noch auftreten, wenn der Primärtumor bereits vor längerer Zeit erfolgreich behandelt wurde. Ähnlich wie bei bösartigen Hirntumoren ist die Prognose meist schlecht: Die Metastasen sprechen auf herkömmliche Behandlungsmethoden wie Chemotherapie oder Bestrahlung kaum an, ihr Wachstum kann meist höchstens noch verzögert, aber nicht mehr vollständig aufgehalten werden. „Daher wäre es wünschenswert, Behandlungsansätze zu entwickeln, die gezielt in bestimmte Stadien der Metastasenbildung eingreifen“, sagt der LMU-Wissenschaftler. 57 LEBENSWISSENSCHAFTEN Um diese Stadien zu identifizieren, beobachteten die Forscher mithilfe der Zweiphotonenmikroskopie insgesamt sechs Regionen im Gehirn von Mäusen. Diesen hatten sie zuvor Zellen von schwarzem Hautkrebs oder Lungenkrebs gespritzt, die mit einem roten Fluoreszenzfarbstoff markiert waren. Die Messungen starteten am Tag der Injektion und wurden zunächst alle drei Tage und später wöchentlich wiederholt. „Dadurch ist es uns zum ersten Mal gelungen, das Schicksal einzelner Krebszellen über einen Zeitraum von mehreren Wochen zu verfolgen“, berichtet Frank Winkler. Auf diese Weise konnte erstmals dokumentiert werden, welche Schritte für die Bildung einer Gehirnmetastase zwingend notwendig sind – und welche die Tumorzellen in eine Sackgasse führen, die nicht zur Metastasenbildung beiträgt. So müssen die Krebszellen insgesamt vier Schritte durchlaufen, bevor eine echte Metastase entsteht. „Als Erstes müssen sie an einer Blutgefäß-Gabelung hängen bleiben, im zweiten Schritt durch winzige Löcher in der Gefäßwand nach außen dringen. Anschließend müssen sie sich von außen an die Gefäßwand anheften.“ In diesem Stadium können die Tumorzellen bereits Mikrometastasen mit vier bis 50 Zellen bilden, so das Ergebnis der Nature Medicine-Studie. Schließlich kommt es im vierten Schritt durch das Verschmelzen mehrerer eng zusammenliegender Mikrometastasen zur Neubildung von Blutgefäßen, der Angiogenese. „Früher wurde vermutet, dass allein das Hängenbleiben an Gefäßgabelungen ausreicht, damit eine Metastase entstehen kann. Doch erst die Vollendung aller vier Schritte ermöglicht den Krebszellen ein schnelles und ungehemmtes Wachstum.“ KREBSZELLEN IN DER SACKGASSE Umgekehrt entdeckte das Forscherteam auch „Sackgassen“, die eindeutig nicht zur Metastasenbildung führen. „Krebszellen, die innerhalb des Blutgefäßes bleiben oder Zellen, die sich nicht von außen an die Gefäßwand anheften können, geraten in eine solche Sackgasse“, berichtet Frank Winkler. „Ebenso bedeutet es das Aus für die Krebszellen, wenn sie im Stadium der Mikrometastasen keine neuen Blutgefäße ausbilden können.“ So starben die an den Wänden der Blutgefäße haftenden Tumorzellen nach einiger Zeit genau an denjenigen Orten wieder ab, an denen keine Angiogenese stattfand. Doch auch über den rätselhaften „Ruhezustand“ der Krebszellen konnten die Wissenschaftler neue Erkenntnisse gewinnen. „Bislang war weitgehend unklar, warum Metastasen noch Jahre nach einer erfolgreichen Operation und Tumortherapie entstehen können. Man nahm an, dass die Krebszellen in dieser Zeit ‚schlummern‘ und erst später wieder anfangen, sich zu vermehren.“ Nun ergab die Auswertung der EchtzeitMikroskopie, dass auch in diesem Schlummerzustand der direkte Kontakt zum Blutgefäß entscheidend ist, damit die Zellen überleben können. Darüber hinaus ließ sich erstmals eine ständige Wanderung von Melanomzellen während des Schlummerzustandes beobachten, welches bis zu 51 Tagen verfolgt wurde. Auf Grundlage dieser Ergebnisse hoffen die Neuroonkologen nun, die Wirkung von Medikamenten auf die Tumorbildung im Detail untersuchen zu können. Einen ersten Schritt in diese Richtung haben die Forscher in ihrer Metastasen-Studie bereits getan: Sie verabreichten den Versuchstieren das Medikament Avastin, das die Neubildung von Blutgefäßen rund um die Krebszellen hemmt. Tatsächlich beobachteten die Wissenschaftler daraufhin, dass im Umfeld der Lungenkrebs-Zellen keinerlei Angiogenese mehr stattfand. Bei Hautkrebs-Zellen war dies allerdings 58 LEBENSWISSENSCHAFTEN 7 Eine metastasierende Hautkrebszelle (Melanom, rot) und ihr Wachstum im Gehirn lassen sich über Wochen durch Zweiphotonen-Mikroskopie im lebenden Versuchstier darstellen. Dabei findet sich eine einzelne Zelle zunächst im Blutgefäß (Tag 1), verlässt dieses dann an Tag 3 und entwickelt sich entlang bestehender Hirngefäße zu einer großen Hirnmetastase. Eine Gefäßneubildung (Angiogenese) ist für diese Tumorart nicht notwendig, wohl aber das Verlassen des Blutgefäßes und eine anschließend strikt gefäßnahe Lage, ohne die es nicht zum Wachstum kommt. nicht der Fall. „Offenbar trägt Avastin bei bestimmten Krebsarten dazu bei, Mikrometastasen an ihrem Wachstum zu hindern und sie in einem dauerhaften Schlummerzustand zu halten“, folgert Frank Winkler. In zukünftigen Studien wollen die Neurowissenschaftler nun die Wirkmechanismen von Avastin und anderen Krebsmedikamenten genauer unter die Lupe nehmen. Ein weiteres Ziel richtet sich auf die Entwicklung innovativer Therapieschemata, bei denen die Medikamentengabe zeitlich optimal mit Chemotherapie oder Bestrahlung abgestimmt wird. Hierbei kann der LMU-Forscher auch auf die Ergebnisse einer früheren Studie zurückgreifen, die bereits während seines Aufenthalts an der Harvard Medical School entstand und 2004 in der Zeitschrift Cancer Cell erschien. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass eine mit Avastin verwandte Substanz, das sogenannte DC101, die Blutversorgung von Tumoren vorübergehend verbessert – erst anschließend kommt es zu einem Verlust der Blutgefäße um den Tumor. „Wir wissen bereits seit Längerem, dass Tumore besonders gut auf Bestrahlung ansprechen, wenn sie stärker durchblutet und somit besser mit Sauerstoff versorgt sind. Offenbar gibt es also ein Zeitfenster, in dem Bestrahlung besonders wirksam sein könnte.“ Im Fall von DC101 begann dieses am vierten und endete am sechsten Tag nach Beginn der Medikation: Genau in diesem Zeitraum reduzierte die kombinierte Therapie das Tumorwachstum am stärksten. „Optimal wäre es, dieses Zeitfenster in Zukunft bei jedem Patienten individuell bestimmen zu können.“ Zunächst aber planen die Forscher, die Wechselwirkung zwischen Angiogenese und Tumorwachstum auf molekularer Ebene vertieft zu untersuchen. Ein weiteres Ziel ist die Echtzeit-Beobachtung von Tumorstammzellen, die sich möglicherweise besonders bösartig und invasiv verhalten. „Glücklicherweise konnten wir mit Professor Herms und dem ZNP eine hervorragende Zusammenarbeit aufbauen und haben inzwischen ausreichend Forschungsgelder zur Verfügung“, sagt Frank Winkler. „Zu Beginn war es allerdings gar nicht so einfach, die neue Forschungsmethode zu etablieren. Offenbar sahen viele anfangs die Chancen nicht, die sich eröffnen, wenn man Tumorzellen tatsächlich beim Wachsen beobachten kann.“ Dr. Frank Winkler leitet seit 2005 das Labor für Experimentelle Neuroonkologie an der Neurologischen Klinik der Universität München. [email protected] http://www.nefo.med.uni-muenchen.de:8080/Plone/Forschungshauptseite/Uebersicht%20Forschungsgruppen/Forschungshauptseite/experimentelle_nro/neuroonkologie_for/ Prof. Dr. Jochen Herms ist seit 2001 Professor und leitender Oberarzt am Zentrum für Neuropathologie der LMU. [email protected] http://www.neuropathologie.med.uni-muenchen.de/herms/ 59 lebenswissenschaften