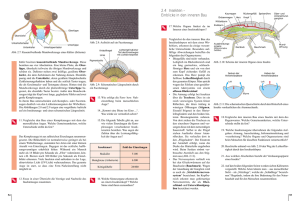

Sinnesleistungen bei Tieren

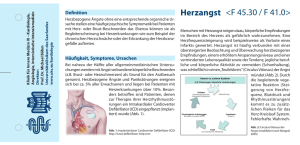

Werbung