Demenz in der Ehe_S.Lecher.Lecher

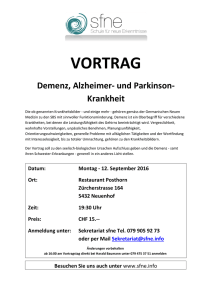

Werbung