Rodewisch setzt auf

Werbung

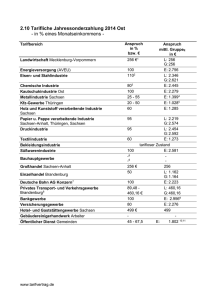

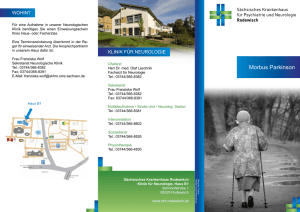

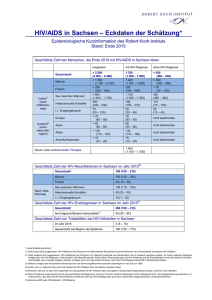

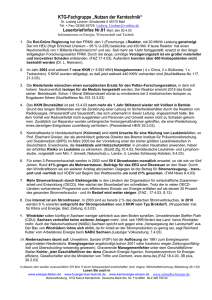

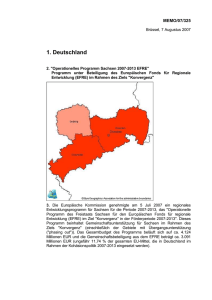

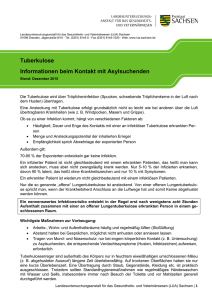

Rodewisch setzt auf integrierte Versorgung Im Freistaat Sachsen fällt das Konzept auf fruchtbaren Boden Obwohl der Alkoholverbrauch in Deutschland leicht rückläufig ist, sind die jüngsten im Jahrbuch Sucht veröffentlichten Zahlen nach wie vor besorgniserregend. Der Verbrauch an reinem Alkohol liegt bei 10,5 Litern pro Jahr und Einwohner. Mit 125,5 Litern führt Bier vor Wein mit 19 und Schaumwein mit 4,1 Litern. Spirituosen werden im Durchschnitt 5,8 Liter getrunken. Die Werbeausgaben sind wieder gestiegen und beliefen sich 2001 auf eine Milliarde und 167 Millionen DM. Das BMG schätzt unter den 18- bis 59-jährigen 3 Prozent Abhängige (1,5 Millionen und damit etwas mehr als bei der Medikamentensucht). Bei 2,4 Millionen Bundesbürgern (5 Prozent) geht man von missbräuchlichem Konsum aus, bei 7,8 Millionen (16 Prozent) immerhin von riskantem Konsum. Die Kosten alkoholbezogener Krankheiten werden pro Jahr auf ca. 20 Milliarden € geschätzt. Bei Tabak ist der Verbrauch erneut gestiegen (140 Mrd. Zigaretten insgesamt). Diese Menge verteilt sich unter 23,5 Prozent der Bevölkerung. Man rechnet mit 111.000 tabakbedingten Todesfällen 84.300 durch Krebs, 37.000 durch Kreislauferkrankungen, 20.000 durch Atemwegserkrankungen. Illegale Drogen, häufiger im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit durch die Medien, werden dagegen nur von 250.000 bis 300.000 Menschen in Deutschland konsumiert. Eine Untergruppe davon bilden etwa 100.000 bis 150.000 Abhängige. Breit gefächertes stationäres und ambulantes Angebot Bei der Behandlung abhängig Erkrankter sind Wissenschaft und Praxis ständig auf der Suche nach neuen Wegen. Dauerhaften Erfolg verspricht das Konzept der integrierten Versorgung, für die der Freistaat Sachsen ein gutes Beíspiel liefert. Das, was man anderswo dieLandesklinik nennen würde, ist hier die Sächsische Klinik für Neurologie und Psychiatrie in Rodewisch im Vogtland. Sie stellt ein wichtiges Glied in der Behandlungskette bei der Suchttherapie dar. Sachsen nutzt neue Möglichkeiten auf diesem Gebiet und verbindet sie mit Erfahrungen, die hier bereits zu DDR-Zeiten im Sinne von Behandlungsbausteinen gesammelt wurden. Dr. Constanze Pratzka, Psychologin und Suchttherapeutin an der Klinik in Rodewisch, erinnert sich verschiedener Ansätze kirchlicher Träger, aber auch spezialisierter Polikliniken und Selbsthilfegruppen. Ohne diese Vorgeschichte, so schätzt sie ein, wären die neuen Gedanken in der Suchttherapie nicht auf so fruchtbaren Boden gefallen und wären nicht so rasch zu einem breit gefächerten gut funktionierenden System gereift. Dr. Pratzka, ihr Kollege Jörg Domurath, Diplompsychologe und Suchttherapeut im Reha-Bereich, sowie die Dipl.-Psych. Dagmar Mohn von der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle des Diakonischen Werkes Pirna e.V. stehen für Behandlungsbausteine, die gemeinsam mit Selbsthilfegruppen ein funktionsfähiges Gebilde zur Diagnose und Therapie von Suchtkranken sowie ihrer Begleitung in der Abstinenz bzw. auf dem Wege dorthin darstellen. 11 Dagmar Mohn, seit 1992 in der Beratungsstele tätig, kennt es nicht anders. In die Beratungsstelle kommen Patienten bzw. Klienten, vermittelt durch Hausärzte oder Angehörige, seltener von Arbeitgebern. „Das betrifft eigentlich nur noch Großbetriebe, wie die Telekom, die Post und die Bahn, die noch über Sozialpläne verfügen und sich in diesen Fragen strikt an die Arbeitsgesetzgebung halten“, berichtet sie. Ein Teil kommt auch aus regionalen Krankenhäusern, wo die Patienten wegen anderer Erkrankungen behandelt werden und auffällig geworden sind. Auch nach der Entgiftung gelangen Patienten zu ihr. „Wir führen dann die Diagnostik durch und stellen die Frage, ob der Patient wirklich abhängig ist.“ In diesem Fall wird versucht, die Motivation für eine längere Behandlung mit dem Ziel der Abstinenz aufzubauen. Viele haben den Wunsch, ihr Problem ambulant zu lösen. „In Pirna sind wir in der glücklichen Lage, eine ambulante Therapie nach den Vereinbarungen für Rehabilitation Sucht durch die Behandlungsstelle anbieten zu können. Wir haben dazu seit 1996 die Anerkennung der BfA, so wie viele Beratungsstellen in Großstädten, aber leider noch viel zu wenige in den Landkreisen.“ Jeder Patient bekommt zu Beginn als Angebot eine Reihe von Einzelgesprächen und darüber hinaus die Chance, sich einer Motivationsgruppe anzuschließen. „Die Therapie läuft sowohl im ambulanten Setting wie auch stationär lückenlos über Gruppenangebote. Darauf wollen wir die Patienten vorbereiten.“ Zunächst gehe es darum, zu erklären, was ist Sucht, was bedeutet Therapie, welche Möglichkeiten gibt es? Dagmar Mohn berichtet auch von Patienten, die zunächst keines der Angebote annehmen wollen, sondern es ganz allein versuchen möchten. Auch das sei möglich; die Patienten erhielten dann in größeren Abständen Gesprächsmöglichkeiten und könnten sich selbst erproben. Wenn Patienten noch nicht entgiftet sind, sondern noch aktuell konsumieren, empfiehlt die Beratungsstelle eine Entgiftungs- bzw. Entzugsbehandlung, die auch im ambulanten oder stationären Setting möglich ist. Fällt die Entscheidung zugunsten des stationären Entzugs, geht der Patient für mindestens 7 Tage in die Klinik. In Sachsen kann dieser Behandlungsabschnitt bei Bedarf auf 21 Tage ausgedehnt werden ohne zusätzliche Anträge. Alkoholkranke klar in der Überzahl 85 % der Ratsuchenden haben Alkoholprobleme, 5 Prozent Essstörungen. Dagmar Mohn beobachtet einen wachsenden Anteil von jungen Konsumenten illegalisierter Drogen. Spielsucht erlebt sie bisher nur vereinzelt, Medikamentenabhängigkeit meist in Verbindung mit Alkoholsucht. Die meisten, erzählt Jörg Domurath, haben keine Arbeit mehr, was die Reintegration besonders schwer macht. Es mehren sich Fälle von Menschen, die in Obdachlosenheimen leben. Wenn die Bereitschaft zur stationären Entwöhnungsbehandlung da ist, wird diese durch die Rentenversicherungsträger finanziert . Da Suchterkrankungen zu den chronischen Erkrankungen gehören, sind wiederholte Behandlungen möglich und notwendig. Er wünschte sich, die Entgiftungen würden nicht auf der Inneren, sondern in der Psychiatrie stattffinden, weil dort Voraussetzungen für Einzel- und Gruppengespräche bestehen, noch in der Phase der Entgiftung also die Entwöhnung eingeleitet werden könnte. Der ambulante Weg, so Jörg Domurat, setzt voraus, dass das soziale Setting steht, die Einbindung in die 11 Familie und ins Berufsleben einigermaßen stabil ist. „Das ist für die Mehrheit unserer Patienten nicht mehr gegeben.“ Die Behandlung in der Reha dauert in der Regel 16 Wochen . Das sei in der Suchtbehandlung ein guter Erfahrungswert, in ganz Sachsen und auch über die Freistaatgrenzen hinaus. Noch wissen Dr. Pratzka und Jörg Domurath nicht, was langfristig aus ihren Patienten wird. Katamnesestudien werden an der Klinik in Rodewisch bisher nicht gemacht. Einen gewissen Überblick behalten sie durch den Kontakt untereinander bis hin zu den Selbsthilfegruppen sowie durch alle zwei Jahre stattfindende Ehemaligentreffen an der Klinik mit jedes Mal rund 300 Teilnehmern. In der Beratungsstelle lässt sich die Entwicklung der Patienten im Rahmen der Nachsorge längerfristig – oft über Jahre mitverfolgen. Spezielle Angebote für suchtkranke Frauen Die Diskussionen um Qualitätsmanagement und –sicherung im Gesundheitswesen geben Anlass zu neuen Überlegungen auch in dieser Frage. Zunächst jedoch hat man sich in Rodewisch zu einem in Sachsen bisher einmaligen Weg in der Therapie von abhängig erkrankten Frauen entschlossen. „In anderen Suchtkliniken“, so berichtet Dr. Pratzka, „kommen Frauen in gemischte Gruppen, wo sie infolge ihres statistisch geringeren Anteils immer in der Minderheit sind. Das wollen wir ausschließen und damit verhindern, dass sich das Setting, das den Lebensalltag vieler Patientinnen ausmacht, die Abhängigkeit vom männlichen Partner, die Unterdrückung durch ihn, in der Klinik wiederholt.“ Die Erfahrungen in Rodewisch haben gezeigt, dass dies für Frauen ein sehr gutes Behandlungskonzept darstellt, dass auf die Spezifika weiblicher Patienten besonders gut eingehen kann. „Eine suchtkranke Frau“, so Dr. Pratzka, „ stellt in der Gesellschaft noch mehr ein Tabu dar als ein Mann. Wenn sie sich zu einer Therapie aufmacht, hat sie viel mehr soziale Hürden zu überwinden als der trinkende Mann. Wenn sie dann bei uns ankommt und das weibliche Solidargefühl erfährt, erlebt, dass sie mit ihrem Trinkverhalten nicht allein ist, dass es Mitpatientinnen gibt wie sie, dann bedeutet das eine ungemeine Befreiung.“ In den Frauengruppen laufen nach den Erfahrungen der Kollegen in Rodewisch thematisch ganz andere Dinge ab als in den gemischten Gruppen; die Offenheit unter Frauen sei viel größer. Auch die Motivation, eine Lebensveränderung herbeizuführen, zu der die Abstinenz gehört, sei häufig sehr stark. „In der Regel steht für sie viel mehr auf dem Spiel als beim trinkenden Mann - die Familie, die Kinder, nicht zuletzt ihre Rolle als Frau, die durch das Trinken enorm in Frage gestellt wird.“ Selbst Frauen, denen man die Kinder bereits genommen hat, bei denen eine Vereinsamung eingetreten ist, seien in der Lage, aus ihrer Lebensbilanz einen Motivationsschub zu beziehen. Frauengruppen existieren auch in der Beratungsstelle. Das heißt, auch in dieser Frage, gibt es eine integrierte Versorgung. Erfahrung macht realistisch. Diesen Eindruck gewinnt man im Gespräch mit den drei sächsischen Psychologen. Der Erfolg ihrer gemeinsamen Anstrengungen ist nur bei einem Teil der Patienten von Dauer. Den Anteil sozialer Faktoren am Scheitern stellen sie dabei nicht in den Vordergrund, er ist aber unbestritten. 2001 ist der Anteil der noch 11 im Beruf stehenden Klienten der Beratungsstelle auf 30 Prozent zurückgegangen, ABM-Maßnahmen bereits eingeschlossen. Die Schlussfolgerung in Pirna und Rodewisch lautet deshalb: Wir müssen die Patienten noch eher erreichen. Versicherer gehören in die Behandlungskette Zu Dagmar Mohn kommen viele erst nach einer langen, langen Suchtkarriere. „Viele sind froh, wenn erstmals jemand mit ihnen offen über ihre Sucht spricht. Hausärzte, Lehrer, Kollegen, Familie – alle erkennen das Problem, aber es wird nicht darüber gesprochen. Sucht ist eine Tabu-Erkrankung, sie gilt immer noch als schlechtes Charakterzeichen.“ Ihre Forderung: es muss genauso normal werden, über seine Sucht zu reden wie über Diabetes. Davon sei nicht nur Sachsen noch weit entfernt. Im Freistaat werden zur Zeit viele Multiplikatoren geschult. Unter anderen lernen Justizvollzugsbeamte, wie sie das Thema bei Gefangenen ansprechen können. Immerhin ist bei fast 80 Prozent der Gefangenen Alkohol- bzw. Drogenmißbrauch bekannt; viele Delikte sind unter Alkohol- und Drogeneinfluss begangen worden. Polizeibeamte werden zum Suchtkrankenhelfer in Polizeidiensten geschult. Für Post und Telekom werden betriebliche Suchtkrankenhelfer ausgebildet. Auch an der Landesärztekammer laufen Fortbildungen in Richtung Suchtmedizin, die leider noch zu wenig genutzt werden. Im Kern geht es immer darum, wie man mit dem Betroffenen offen motivierend sprechen kann. Flächendeckend sind in Sachsen Beratungslehrer ausgebildet worden. Allerdings sind sie von der Berufswahl, über Gewalt bis hin zu Sucht Ansprechpartner für alles. Damit ist ein Lehrer an einer Schule überfordert. Auch die Sorge von Schulleitern, durch spezielle Suchtprogramme negative Aufmerksamkeit zu erwecken, mag das mangelnde Interesse an langfristigen Konzepte erklären. Dr. Pratzka wünscht sich vor allem einen kritischeren Umgang mit Alkohol in der Öffentlichkeit. Kampagnen, wie Sachsen sie im vergangenen Jahr für unterschiedliche Zielgruppen durchgeführt hat „Alkohol jetzt lieber nicht“ und „Alkohol, nein danke!“ hat sie deshalb auch begrüßt. Es gelte aber nicht nur, Nein-Sagen zu lernen; Genussfähigkeit muss entwickelt werden, es fehlen Lebensstrukturen, Orientierungen. Das schaffe die Schule in ihrer jetzigen Form nicht. Kurzfristig, so bestätigen alle drei Kollegen, ließe sich allein durch eine andere Arbeitsweise der Krankenkassen ein viel rascherer Zugang zu Suchtkranken erreichen. Dagmar Mohn erwähnt als positive Ausnahme die DAK, die Patienten mit suchtbedingten Erkrankungen an Beratungsstellen vermittelt. Die Mitwirkungspflicht der Patienten an ihrer Genesung rechtfertigt ein solches Vorgehen. Die meisten Krankenkassen zögern jedoch, sich darauf zu berufen. Eine deutlich frühere Vermittlung könnte auch über Arbeits- oder Sozialämter erfolgen. So ließe sich das Versorgungssystem um weitere Bausteine sinnvoll ergänzen. Christa Schaffmann Aus: Report Psychologie 3/02 März 2002 Diesen Text finden Sie auch im Internet unter der Adresse www.BDP-Verband.org/bdp/idp/2002-1/03.shtml 11