Inhaltsverzeichnis - Aids

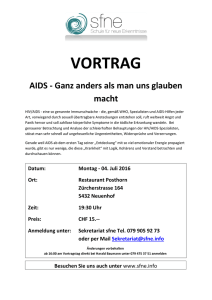

Werbung

Simone Flemming (FH Lausitz) – Diplomarbeit: „Schutz- und Risikoverhalten in sexuellen Interaktionen. Ansätze in der HIV-Prävention“. Mai 2004 I Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis .................................................................................................................................................IV Tabellenverzeichnis .......................................................................................................................................................IV 1 ANLIEGEN, ZIELSTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT................................. 1 2 EPIDEMIOLOGISCHE UND MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN VON HIV UND AIDS............................................................................................................................ 3 2.1 AIDS - Eine Krankheit wird entdeckt................................................................................................................. 3 2.2 Woher stammt das Virus?...................................................................................................................................... 4 2.3 Eigenschaften von Viren und Wirkungsweise von HIV auf den menschlichen Organismus............... 5 2.4 Eigenschaften und Übertragungswege des Virus ............................................................................................. 7 2.5 Verlauf und Diagnose der HIV-Infektion.........................................................................................................10 2.6 Behandlung ...............................................................................................................................................................11 2.7 Die Ausbreitung von HIV und AIDS weltweit................................................................................................13 2.8 AIDS und HIV 2003 in Deutschland..................................................................................................................15 2.8.1 HIV-Infektionen und neu diagnostizierte HIV-Infektionen, Stand 2003.......................................................15 2.8.2 AIDS...........................................................................................................................................................................18 2.8.3 Infektionswege 2003................................................................................................................................................18 2.8.4 Neue Tendenzen: Steigt die Zahl der Neuinfektionen bei Männern mit homosexuellen Kontakten?......19 3 AIDS UND GESELLSCHAFT...................................................................................... 21 3.1 Das Auftreten der ersten Krankheitsfälle und Maßnahmen des Staates ................................................21 3.2 AIDS und Medien....................................................................................................................................................22 3.3 Die Herausbildung der Deutschen Aids Hilfe..................................................................................................25 3.4 Zwangsmaßnahmen oder Aufklärungsstrategie zur Verhütung der HIV-Infektion? .........................26 3.5 Gesetzesgrundlagen zur Meldepflicht positiver Testergebnisse................................................................30 3.6 Anmerkungen zum HIV-Test..............................................................................................................................31 3.7 Aids unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen..............................................................................33 3.7.1 AIDS seit der Einführung der antiviralen Medikamente ..................................................................................33 3.7.2 Die Normalisierung von AIDS ..............................................................................................................................34 3.7.3 Veränderungen der Arbeitsschwerpunkte in den Aidshilfen............................................................................35 4 PRÄVENTION DER HIV ÜBERTRAGUNG............................................................. 37 4.1 HIV- und Aids-Prävention. Grundbegriffe, Ansätze und Methoden........................................................37 4.1.1 Verhütung von HIV-Neuinfektionen als Primärprävention .............................................................................37 4.1.2 Verhaltens- und Verhältnisprävention .................................................................................................................38 Simone Flemming (FH Lausitz) – Diplomarbeit: „Schutz- und Risikoverhalten in sexuellen Interaktionen. AnsätzeII in der HIV-Prävention“. Mai 2004 4.1.3 Gesundheitsförderung.............................................................................................................................................39 4.1.4 Personalkommunikative und massenmediale Ansätze ......................................................................................39 4.1.5 Sozialmarketing........................................................................................................................................................41 4.2 Empfehlungen der Enquete Kommission zur Verhütung von HIV-Neuinfektionen als Grundlage der Präventionsstrategie in der Bundesrepublik.............................................................................42 4.2.1 Enquete Kommissionen als parlamentarische Gremien....................................................................................42 4.2.2 Aufklärungsstrategie ...............................................................................................................................................43 4.2.3 Gestaltung der Präventionsbotschaften................................................................................................................43 4.2.4 Ebenen der Prävention............................................................................................................................................43 4.2.5 Besondere Zielgruppen...........................................................................................................................................44 4.2.5.1 Homosexuelle ........................................................................................................................................................44 4.2.5.2 Prostituierte............................................................................................................................................................44 4.2.5.3 Jugendliche und Heranwachsende ....................................................................................................................45 4.2.5.4 Frauen.....................................................................................................................................................................45 4.2.5.5 Intravenös Drogengebrauchende.......................................................................................................................45 4.2.6 Prävention in medizinischen Bereichen...............................................................................................................46 4.2.7 Besonderer Forschungsbedarf ...............................................................................................................................46 4.2.8 Präventionsträger.....................................................................................................................................................47 4.2.9 Zusammenfassung...................................................................................................................................................47 4.3 Strukturelle Prävention als Konzept der Deutschen Aidshilfe...................................................................50 5 SCHUTZ- UND RISIKOVERHALTEN IN BEZUG AUF HIV UND AIDS. AUSGANGSÜBERLEGUNGEN. .................................................................................... 52 5.1 Sexuelles Risikoverhalten......................................................................................................................................52 5.2. Sexuelles Schutzverhalten....................................................................................................................................52 5.2.1Verzicht auf Sexualität mit anderen Menschen ...................................................................................................53 5.2.2 Sexuelle Treue in Partnerschaften ........................................................................................................................53 5.2.3 Verzicht auf bestimmte sexuelle Praktiken .........................................................................................................53 5.2.4 Safer Sex....................................................................................................................................................................54 5.2.5 Auswahl der Partner – selektive Strategien.........................................................................................................55 5.2.6 Der HIV- Antikörpertest als Schutzmaßnahme ..................................................................................................55 5.2.7 Andere Schutzvorkehrungen..................................................................................................................................56 5.3 Kritische Überlegungen zum Safer Sex Konzept............................................................................................56 5.3.1 Veränderbarkeit der Sexualität? ............................................................................................................................57 5.3.2 Safer Sex als „verstümmelte“ Sexualität? ...........................................................................................................57 5.3.3 Kritik an der Betrachtung des sexuellen Verhaltens als rationales Verhalten...............................................58 6 WISSENSSTAND, RISIKO- UND SCHUTZVERHALTEN VERSCHIEDENER BEVÖLKERUNGSGRUPPEN HINSICHTLICH DER SEXUELLEN ÜBERTRAGUNG VON HIV. EINFLUSSFAKTOREN AUF DAS SAFER- SEXVERHALTEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PRÄVENTION .......... 60 6.1 Aids im öffentlichen Bewusstsein. Eine Befragung der Allgemeinbevölkerung in den Jahren 2002 und 2003 im Auftrag der BZgA.......................................................................................................................61 6.1.1 Vorbemerkungen .....................................................................................................................................................61 6.1.2 Interesse am Thema Aids .......................................................................................................................................62 6.1.3 Wahrnehmung der Krankheit.................................................................................................................................62 6.1.4 Wissensstand............................................................................................................................................................62 6.1.5 Informationsquellen.................................................................................................................................................63 6.1.6 Risiko und Schutzverhalten....................................................................................................................................64 6.1.7 Auswirkungen der Aids-Therapien.......................................................................................................................66 6.1.8 Testerfahrungen .......................................................................................................................................................67 6.1.9 Zusammenfassung...................................................................................................................................................67 Simone Flemming (FH Lausitz) – Diplomarbeit: „Schutz- und Risikoverhalten in sexuellen Interaktionen. AnsätzeIII in der HIV-Prävention“. Mai 2004 6.2 Schwule Männer......................................................................................................................................................69 6.2.1Vorbemerkungen.......................................................................................................................................................69 6.2.2 Schwule Männer und Safer Sex. Aktuelle Befragungen schwuler Männer durch Michael Bochow im Auftrag der BZgA 1999 und 2003..................................................................................................................................71 6.2.2.1 Teilnehmer der Befragung..................................................................................................................................71 6.2.2.2 Interesse am Thema Aids und Informationsstand ..........................................................................................72 6.2.2.3 Sexueller Lebensstil und sexuelle Praktiken....................................................................................................73 6.2.2.4 Präventives Verhalten und Risikokontakte ......................................................................................................74 6.2.2.5 Junge Schwule .......................................................................................................................................................77 6.2.2.6 Drogenkonsum und Schutzverhalten ................................................................................................................77 6.2.2.7 Testerfahrung und Serostatus .............................................................................................................................79 6.2.2.8 Auswirkungen der Kombinationstherapien auf das präventive Verhalten .................................................80 6.2.3 Strategien der Risikominimierung bei schwulen Männern und die Folgen für die Prävention..................82 6.2.4 Schwuler Sex und Internet .....................................................................................................................................84 6.2.5 Rationale und emotionale Dissonanzen und Unsafe Sex als Ideologie ..........................................................85 6.2.6 Psychodynamik ungeschützter Sexualkontakte schwuler Männer..................................................................87 6.2.7 Unsafe Sex und Beziehungen................................................................................................................................90 6.2.8 Prävention für junge schwule Männer.................................................................................................................92 6.3 Jugendsexualität und AIDS..................................................................................................................................94 6.3.1 Sexuelle Erfahrungen und Verhütung..................................................................................................................94 6.3.2 Sexualverhalten und AIDS.....................................................................................................................................94 6.3.3 AIDS-Prävention als Teil der Sexualpädagogik.................................................................................................96 6.4 Heterosexuelle Erwachsene..................................................................................................................................98 6.4.1 Erklärungsmodelle für sexuelles Schutz- und Risikoverhalten .......................................................................98 6.4.2 Konzepte, die Safer Sex als soziale Interaktion verstehen...............................................................................99 6.4.3 Intime Kommunikationssysteme ........................................................................................................................ 100 6.4.4 Intime Kommunikation bei sich neu kennen gelernten Partnern.................................................................. 104 6.4.5 Einflüsse auf das Safer Sex Verhalten aus der Sicht sozial-kognitiver Modelle ....................................... 106 6.4.6 Schlussfolgerungen für die Prävention bei heterosexuellen Erwachsenen................................................. 110 6.5 Sexualverhalten bei HIV-Infizierten und ihren Partnern..........................................................................112 6.5.1 Vorbemerkungen .................................................................................................................................................. 112 6.5.2 HIV-infizierte, homosexuelle Männer............................................................................................................... 112 6.5.3 Schwierigkeiten mit Kondomen......................................................................................................................... 113 6.5.4 Diskordante, heterosexuelle Paare ..................................................................................................................... 115 6.6 Prostitution..............................................................................................................................................................116 6.6.1 Prostituierte und Freier......................................................................................................................................... 117 6.6.2 Drogensüchtige Prostituierte............................................................................................................................... 119 6.6.3 Tourismus und Sex............................................................................................................................................... 120 6.7 Sexualverhalten von intravenös Drogengebrauchenden ............................................................................124 7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK .............................................................. 126 Literaturverzeichnis:......................................................................................................................................................V Simone Flemming (FH Lausitz) – Diplomarbeit: „Schutz- und Risikoverhalten in sexuellen Interaktionen. Ansätze in der HIV-Prävention“. Mai 2004 1 Anliegen, Zielstellung und Aufbau der Arbeit Im Rahmen meines Studiums der Sozialarbeit an der Fachhochschule Lausitz habe ich im Jahr 2002 ein zwanzigwöchiges Praktikum bei der Aids-Hilfe Dresden absolviert. Während des Praktikums konnte ich viele Erfahrungen sammeln und erhielt Einblicke in die Arbeitsgebiete Aids-Hilfe, Aids-Beratung und HIV-Prävention. Den Schwerpunkt meines Praktikums bildete die Beratung von Menschen, die Fragen zu HIV und Aids hatten. Im Hintergrund stand oft die Befürchtung der Klienten, sich mit HIV infiziert zu haben oder sich noch infizieren zu können. Immer wieder wurden die Themen „Seitensprung“, Beziehung, „One Night Stand“, Urlaubsbekanntschaften, Besuch bei Prostituierten, Treue und Untreue in Partnerschaften angesprochen. Die Frage tauchte auf, was es so schwierig macht, sich vor HIV zu schützen. Warum erleben Menschen immer wieder sexuelle Situationen in denen der Schutz vor Aids vergessen und ausgeblendet wird oder nicht realisierbar scheint? Und warum kommt es trotz des Wissens über HIV und AIDS zu riskanten Situationen? Die vorliegende Diplomarbeit widmet sich dem Thema der sexuellen Übertragung von HIV und wie diese verhindert werden kann. Mein besonderes Interesse gilt dem Aspekt, auf welche Hindernisse die HIV-Prävention stößt, wenn es um die Veränderung von Verhaltensweisen in sexuellen Interaktionen geht. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht die sexuell aktive Bevölkerung. Anhand der vorliegenden Literatur soll untersucht werden, wie schwule Männer, Jugendliche, heterosexuelle Erwachsene und sexuell aktive intravenös Drogengebrauchende Sexualität leben und in welchem Ausmaß und Rahmen Risikokontakte vorkommen. Die Frage soll geklärt werden, welche besonderen strukturellen Bedingungen der Sexualität die HIV-Prävention bei der Erarbeitung von Konzepten für verschiedene Zielgruppen berücksichtigen muss. Die Verhinderung einer HIV-Übertragung beim intravenösen Gebrauch von Drogen, bei Bluttransfusionen und während der Schwangerschaft bzw. Geburt ist nicht Thema dieser Arbeit. Der Blick bleibt auf Deutschland beschränkt. Spezielle Aspekte und Bedingungen der Aidsprävention in anderen Ländern werden nicht in der vorliegenden Arbeit untersucht. Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Zunächst werden die medizinischen und epidemiologischen Grundlagen des Themas behandelt. Die Geschichte der Entdeckung des Virus, Verlauf und Symptome der Aidserkrankung sowie besondere Aspekte der Behandlung werden beschrieben. Außerdem werden die Übertragungswege des Virus erläutert und es wird genauer auf die Ausbreitung von Aids und HIV in Deutschland eingegangen. Simone Flemming (FH Lausitz) – Diplomarbeit: „Schutz- und Risikoverhalten in sexuellen Interaktionen. Ansätze in der HIV-Prävention“. Mai 2004 Thema des dritten Kapitels ist AIDS und Gesellschaft. Die gesellschaftlichen Bedingungen und Grundlagen für die HIV-Prävention in der Bundesrepublik werden betrachtet. Es wird dargestellt, wie der Staat auf das Auftreten der ersten Aidsfälle reagierte, wie das Thema in den Medien dargestellt wurde und welche Maßnahmen von den betroffenen Gruppen ergriffen wurden. Im dritten Kapitel werden auch aktuelle Aspekte der sich verändernden Krankheit Aids dargestellt, welche sich zusammengefasst als „Normalisierung von Aids“ beschreiben lassen. Das vierte Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen der HIV-Prävention. Grundbegriffe und Ansätze der Prävention werden vorgestellt. Außerdem wird auf das Konzept der Strukturellen Prävention der Deutschen Aids Hilfe und die Empfehlungen der Enquete Kommission zur Verhütung von HIV-Neuinfektionen eingegangen. Die Begriffe sexuelles Risiko- und Schutzverhalten werden im fünften Kapitel der Arbeit erläutert. Einzelne Formen des sexuellen Schutzverhaltens werden vorgestellt. Das Safer Sex Konzept wird dabei differenzierter betrachtet und diskutiert. Das sechste Kapitel hat Wissensstand, Risiko und Schutzverhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen zum Thema. Bedingungen und Voraussetzungen sexueller Situationen werden untersucht. Betrachtet werden Wissensstand, sexuelle Verhaltensweisen und die Verbreitung und Ursachen sexuellen Risikoverhaltens. Vorliegende Studien untersuchen Wissensstand und sexuelle Verhaltensweisen schwuler Männer, heterosexueller Erwachsener, HIV-Infizierter, Jugendlicher, Prostituierter und Freier sowie intravenös Drogengebrauchender. Einflüsse auf das Safer Sex Verhalten und Bedingungen von sexuellen Interaktionen werden anhand der Literatur vorgestellt und Schlussfolgerungen für die Prävention gezogen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Aidshilfe Dresden e.V. und besonders bei Uwe Tüffers, der mich in meiner Arbeit unterstützte und mir wertvolle Anregungen und Literaturhinweise gab. 7 Zusammenfassung und Ausblick Nach den aktuellen Zahlen infizieren sich heute in der Bundesrepublik jährlich etwa 2000 Menschen neu mit dem HI-Virus. Homosexuelle Sexualkontakte stellen immer noch den bedeutendsten Übertragungsweg dar, die Hälfte aller neu diagnostizierten HIV-Infektionen ist auf diesen zurückzuführen. An zweiter Stelle sind heute Migranten besonders von HIV betroffen. Über 20% der festgestellten Neuinfektionen werden bei Menschen diagnostiziert, die aus 1 Hochprävalenzgebieten stammen. 1 Menschen aus Hochprävalenzgebieten sind Menschen, die aus Ländern stammen, in denen über 1% der Bevölkerung mit HIV infiziert ist. Simone Flemming (FH Lausitz) – Diplomarbeit: „Schutz- und Risikoverhalten in sexuellen Interaktionen. Ansätze in der HIV-Prävention“. Mai 2004 9% der festgestellten HIV-Infektionen sind auf kontaminierte Nadeln beim intravenösen Drogengebrauch zurück zu führen und 18% auf heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Rein heterosexuelle Infektionsketten sind die Ausnahme, die Infektion erfolgt hier meist bei sexuellen Kontakten mit Menschen der Hauptbetroffenengruppen. Die HIV- und Aids-Prävention zielt zum einen auf die Veränderung des sexuellen Verhaltens ab, zum anderen soll ein gesellschaftliches Klima geschaffen werden, welches die Kommunikation über Sexualität ermöglicht. Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen verschiedener sexueller Orientierung und Lebensweisen soll vermieden werden. Außerdem will Prävention Menschen der Betroffenengruppen befähigen, ihre sexuellen Wünsche wahrzunehmen und zu leben und dabei Verantwortung für die eigene Gesundheit und die des Partners zu tragen. Prävention findet auf drei Ebenen statt. Zunächst sollen alle Menschen über HIV aufgeklärt werden und ermutigt werden, HIV-Positive nicht zu stigmatisieren. Menschen, die eine höhere Vulnerabilität für eine HIV-Infektion haben, müssen über personalkommunikative Maßnahmen persönlich angesprochen werden. Als dritte Stufe sollen viele Menschen durch eine individuelle Beratung erreicht werden. Hier können die Hindernisse für Safer Sex und die Bedingungen sexueller Interaktionen besonders thematisiert werden. Ein Nachlassen der Präventionsbemühungen könnte ein erneutes Ansteigen der Neuinfektionen zur Folge haben. Junge Menschen müssen immer wieder neu erreicht werden. Das Thema Schutz vor HIV muss weiterhin präsent bleiben. Oftmals dauert es viele Jahre, bis eine Kommunikation über vorher tabubesetzte Themen stattfindet. Auch die massenmedial vermittelten Präventionsbotschaften können sich erst auf lange Sicht in den Köpfen der Adressaten festsetzen (Rosenbrock, 2002). Das Bild von AIDS hat sich in der Gesellschaft insgesamt und in den Hauptbetroffenengruppen im Besonderen gewandelt. Das Thema erhält nicht mehr die mediale Aufmerksamkeit wie in den 80er Jahren. Vielerorts werden die bereitgestellten finanziellen Mittel für die HIVPrävention gekürzt. Durch die Kombinationstherapien können HIV-Infizierte heute länger überleben. Aids wird vielfach nicht mehr als tödliche Krankheit wahrgenommen. Damit wandeln sich auch die Ziele der Prävention. Sie beinhalten heute statt „Abwehr des Todes“ die Erhaltung der Gesundheit und die Förderung der Kommunikation über Sexualität, das selbstbestimmte Wahrnehmen und Ausleben von sexuellen Wünschen sowie das Tragen von Verantwortung. Die Mehrzahl der Bevölkerung in der BRD ist gut zu HIV informiert. Nahezu alle Menschen über 16 Jahren wissen, dass HIV bei sexuellen Kontakten übertragen werden kann. Die Simone Flemming (FH Lausitz) – Diplomarbeit: „Schutz- und Risikoverhalten in sexuellen Interaktionen. Ansätze in der HIV-Prävention“. Mai 2004 Akzeptanz von Kondomen ist seit den 80er Jahren gestiegen. In relevanten Situationen kommen Kondome jedoch vielfach nicht zum Einsatz. Kondome werden bevorzugt zur Kontrazeption verwendet und hier auch stärker von den Partnern akzeptiert. Das Wissen über die neuen Behandlungsformen ist unter der Allgemeinbevölkerung noch wenig verbreitet und scheint noch keine Auswirkungen auf das präventive Verhalten zu haben. Schwule Männer sind die am besten zu HIV und AIDS informierte Gruppe. Sie haben ihr Sexualverhalten seit AIDS am stärksten von allen Hauptbetroffenengruppen verändert. Kondome bei Sexualkontakten außerhalb fester Beziehungen sind habitualisiert, innerhalb fester Beziehungen kommen sie dagegen kaum zur Anwendung. Unter schwulen Männern ist das Wissen über die Kombinationstherapien am größten. Die Mehrzahl der schwulen Männer glaubt, dass ein Nachlassen der präventiven Vorkehrungen anderer schwuler Männer seit den Kombinationstherapien zu verzeichnen sei. Gleichzeitig äußert eine Mehrheit, dass sich das eigene Schutzverhalten seit den antiviralen Therapien nicht verändert hätte. Insgesamt wurde ein leichter Rückgang der präventiven Vorkehrungen festgestellt, d. h. schwule Männer gehen in den letzten Jahren vermehrt Risikokontakte ein. Die Zahl der Männer, die sich über gleichgeschlechtliche Kontakte mit HIV infizieren, ist im letzten Jahr leicht gestiegen. Ein geringer Teil der Männer propagiert offen das Ausleben ungeschützter Sexualkontakte. Dies ist jedoch eine kleine Minderheit. Die Mehrzahl der homosexuellen Männer versucht sexuelle Wünsche und die Verhinderung der Übertragung von HIV in Einklang zu bringen. Prostituierte zählen nicht zu einer Hauptbetroffenengruppe. Die Kondombenutzung ist unter ihnen stark habitualisiert. Unter bestimmten Bedingungen ist die Praktizierung von Schutzverhalten bei sexuellen Kundenkontakten schwieriger, so z. B. bei intravenösem Drogengebrauch. Kommen Kondome innerhalb prostituiver Kontakte nicht zum Einsatz, so häufig auf Wunsch der Freier. Kunden von Prostituierten neigen zu der Vernachlässigung des präventiven Verhaltens, wenn sie den Kontakt zu der Prostituierten romantisch besetzen. Hindernisse für Safer Sex und andere Schutzmaßnahmen im Rahmen von sexuellen Kontakten sind durch individuell verschiedene Bedingungen gekennzeichnet. Ein umfassendes Modell, das sexuelles Risikoverhalten erklärt, existiert nicht. Sexuelle Risikokontakte sind vielfach durch Dynamik von Liebesbeziehungen und intimen Situationen gekennzeichnet. Sexuellem Risikoverhalten liegen oft Vorstellungen und Meinungen zu Grunde, wie Sexualität sein sollte und wie sexuelle Interaktionen ablaufen sollen. Diese Vorstellungen sind durch individuell erlebte Erfahrungen und Biografien sowie durch gesellschaftliche Bilder über Sexualität bestimmt. Insgesamt zielt die Prävention auf die Reduktion der HIV-Neuinfektionen. Modelle „die auf vollständige Eliminierung des Infektionsrisikos zielen, sind nach den bisherigen Erfahrungen sowohl unrealistisch als auch totalitär“ (Rosenbrock, 2002, S.84). Simone Flemming (FH Lausitz) – Diplomarbeit: „Schutz- und Risikoverhalten in sexuellen Interaktionen. Ansätze in der HIV-Prävention“. Mai 2004 Bei allen Zielgruppen der Prävention lassen sich ähnliche Muster des Eingehens sexueller Risikokontakte feststellen. Einerseits kommt es innerhalb von (sich anbahnenden) romantischen Liebesbeziehungen häufig zu ungeschützten Kontakten. Andererseits findet die Kommunikation in sexuellen Begegnungen häufig indirekt und nonverbal statt. Unsicherheiten erschweren das Ansprechen und Praktizieren von Safer Sex. Sexualität scheint für viele Menschen ein sehr sensibler Bereich zu sein, der ein direktes Einfordern von Schutzverhalten schwierig macht. Insgesamt hat die Sexualität für die Individuen vielfältige Funktionen und Bedeutungen z. B. neben dem Erleben sexueller Lust den Gewinn von Selbstbestätigung und das Erleben von Vertrauen, Intimität und Zugehörigkeit. Unter diesen Umständen scheinen ein rationales Abwägen und das Praktizieren von Safer Sex und anderen Formen des Schutzverhaltens vielfach nicht möglich, da andere Wünsche und Interessen der Individuen im Vordergrund stehen. Prävention darf Widersprüche zwischen den Safer Sex Botschaften und individuellen Wünschen und dem Erleben einzelner Individuen nicht ausblenden. Diskussionsverbote tragen nicht zum selbstbewussten Wahrnehmen der eigenen Sexualität bei und behindern ein offenes Ansprechen und Thematisieren von Hindernissen für Schutzverhalten. Mitarbeiter, die in der personalkommunikativen Prävention tätig sind, müssen um Dynamik und Bedingungen sexueller Begegnungen wissen und sich selbst kritisch reflektieren, ob sie nicht vorschnell die Antwort Safer Sex auf die Fragen der Teilnehmer parat haben. Bei personalkommunikativen Formen der Prävention sollte das Thema HIV und Aids in größere Zusammenhänge gestellt werden. Denkbar sind die Themen Beziehungen, Liebe, Freundschaften, Familienplanung und Empfängnisverhütung aber auch Reisegesundheit und Gesundheit allgemein. HIV- und Aidsprävention sieht sich heute mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert. Insgesamt gibt es nur wenige Mitarbeiter in Aidshilfen und Gesundheitsämtern, die sich allein dem Aufgabengebiet der HIV-Prävention widmen (Rosenbrock, 2002). Städte und Länder kürzen finanzielle Mittel, und bereitgestellte Gelder für Modellprogramme seitens des Bundes sind zurückgegangen (Rosenbrock 2002). Es stehen gute Konzepte für die Prävention zur Verfügung, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Angesichts Präventionsbemühungen neuer schwuler Herausforderungen, Männer, müssten wie bestehende z. B. nachlassende Präventionskonzepte modifiziert und angepasst werden. Insgesamt tragen jedoch eher die sich verschlechternden personalen, strukturellen und finanziellen Voraussetzungen als fehlende Konzepte dazu bei, dass die HIV-Prävention zunehmend vernachlässigt wird und dass es in Zukunft zu einem Anstieg der HIV-Neuinfektionen kommen könnte (Rosenbrock, 2002).