Ausgabe 2007 - Sprachenzentrum

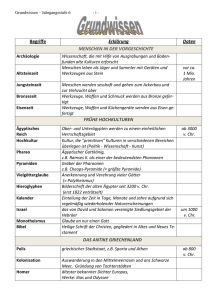

Werbung