5. Kapitel: Salt Lake City Ein neues Haus und neue Freunde Im

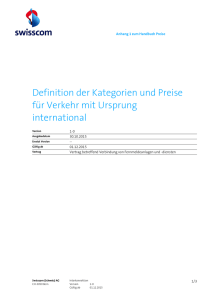

Werbung