Zur Definition des Begriffs "Lebewesen".

Werbung

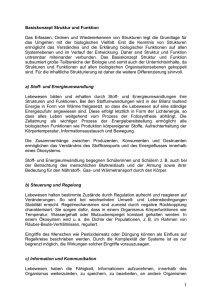

„Obgleich er uns sehr nahe geht, ist der Begriff des Lebens niemals klar definiert worden, weder in der Geschichte der Wissenschaften, noch in der Geschichte der Philosophie“ (Pichot 1993, 5, übers. v. K. A.) Zur Definition des Begriffs „Lebewesen“ Peter Singer, Grenzfälle und ein mentalistischer Ansatz Karim Akerma I. Hirnbezogene Todeskriterien: Bequeme Fiktion oder Stein des Denkanstoßes? II. Die Frage nach einer Definierbarkeit des Wortes „Definieren“. Entdeckungen und Definitionen, Planeten und Lebewesen III. Argumentationslogische Überlegenheit der mentalistischen Definition des Lebensendes. Archimedischer Ausgangspunkt IV. Körpertausch und monophysische Zwillinge (Dicephalie) V. Ein Einwand: Essentiell sind wir Personen und hören dann auf zu existieren, wenn wir aufhören, als Person zu existieren VI. Essentiell sind wir psycho-physische Einheiten VII. Der Versuch, „Leben“ zu definieren VIII. Konsequenzen für unseren Begriffshaushalt IX. Statt „Tote“ oder „Hirntote“: Die Körper oder funktionierenden Organismen Verstorbener X. Ein bloßes Spiel mit Worten? Benennungen und Handlungen I. Hirnbezogene Todeskriterien: Bequeme Fiktion oder Stein des Denkanstoßes? Das sogenannte „Hirntod“-Kriterium ist ein Todeskriterium, an dem sich nicht nur die Geister scheiden, sondern auch die Definitionen eminent folgeträchtiger – weil handlungsleitender – Begriffe wie „Lebensende“, „Lebensbeginn“ oder „Lebewesen“. Peter Singer gehört zu den Philosophen, die sich zu diesem Problemkomplex nachhallend zu Wort gemeldet haben. Ihm eilt der Ruf voraus, tradierte Vorstellungen, Einstellungen und Ausdrucksweisen zu „Leben und Tod“ ad acta legen zu wollen. Nachfolgende Ausführungen demonstrieren indes, dass diese Charakterisierung nur mit Blick auf Karim Akerma Singers Wertlehre zutrifft. Die seiner Bioethik implizite Ontologie des Lebendigen hingegen – seine Einteilung der uns in der Welt begegnenden Entitäten nach unbelebt und lebendig – bleibt überlieferten Vorstellungen verpflichtet und hält sich an Vorgaben der Alltagssprache. Neben der revisionären Wertlehre steht eine konservative Ontologie. In der so genannten „Hirntod“-Konstellation erkennt Singer eine Grenzsituation des Lebens, in welcher der Patient zwar noch lebendig sei, das eigene Leben für den Betreffenden jedoch keinen Wert mehr habe. In dieser Wertlosigkeit des eigenen Lebens für den „Hirntoten“ selbst gründet Singers Plädoyer dafür, dass es moralisch vertretbar sei, ihn zu töten und ihm Organe zu entnehmen, um diese anderen Patienten zur Verfügung zu stellen, deren Leben wertvoll ist. Eine Redeweise, der zufolge „Hirntote“ keine lebenden Menschen repräsentieren, ist laut Singer nichts weiter als eine bequeme Fiktion, um an dringend benötigte Organe zu gelangen, die andernfalls vergeudet würden. Bei einer Fiktion handelt es sich um eine als falsch betrachtete wissenschaftliche Vorstellung, an der man aus praktischen Gründen festhält. Laut Singer bedienen wir uns in der Transplantationsmedizin einer Terminologie, die unseren Handlungen nicht entspricht, sondern sie kaschiert. Singer spricht vom „Rückzug auf eine bequeme Fiktion, die ein offensichtlich lebendes Wesen aus rechtlicher Sicht zu einem nicht lebenden macht.“ (Singer 1998, 109) 1 Jeder wisse oder sehe doch – so Singer unisono mit anderen Kritikern des „Hirntod“-Kriteriums –, dass „Hirntote“ lebende Menschen sind. Man tue jedoch so, als seien sie bereits tot, weil man sich nicht getraut, das geltende Tötungsverbot zu unterspülen. Unter Rekurs auf eine „Grenze der Empfindungsfähigkeit“ unternimmt Singer die moraltheoretische Rechtfertigung dieses Schrittes: „Ist ein Wesen nicht leidensfähig oder nicht fähig, Freude oder Glück zu erfahren, dann gibt es nichts zu berücksichtigen.“ (Singer 1994, 85) Als eine bequeme Fiktion gilt das „Hirntodkriterium“ Singer auch deshalb, weil die industrialisierten Gesellschaften, in denen es gilt, es nicht ganz ernst nehmen. Nähme man dieses Todeskriterium ernst, so müsste man Abschied nehmen von einer tradierten biologischen oder organismischen Todesdefinition und eine Neudefinition adoptieren. Da „Hirntote“ funktionierende Organismen sind, wäre das „Hirntod“Konzept nur dann schlüssig, wenn man diesem am Funktionieren des Gehirns orientierten Todeskriterium eine bewusstseinsorientierte Todesdefinition an die Seite stellte. Es sei jedoch nicht einzusehen, warum man „den irreversiblen Verlust jeder 1 Erläuternd: „Der Gedanke, dass jemand tot ist, wenn sein Gehirn tot ist, ist bestenfalls ziemlich merkwürdig. Menschen sind nicht die einzigen Lebewesen auf der Welt. Alle Lebewesen sterben einmal, und im allgemeinen können wir erkennen, wann sie lebendig und wann sie tot sind. Ist die Unterscheidung zwischen Leben und Tod denn nicht so grundlegend, dass ein Mensch dann als tot gelten sollte, wenn wir auch einen Hund, einen Papagei, eine Garnele, eine Auster, eine Eiche oder einen Kohlkopf als tot bezeichnen würden? Doch was ist hier das gemeinsame Element?“ (Singer 1998, 26) Singers – philosophisch ohnmächtiger – Appell an die vermeintliche Evidenz der Anschauung erinnert an denjenigen Wittgensteins, wenn dieser uns dazu auffordert, versuchsweise einem Stein Empfindungen zuzuschreiben, um dann auszuführen: „Und nun schau auf eine zappelnde Fliege, und sofort ist diese Schwierigkeit verschwunden und der Schmerz scheint hier angreifen zu können, wo vorher alles gegen ihn, sozusagen glatt war.“ (Wittgenstein, 370) 2 Organismen u Bewusstseinsfähigkeit als Kriterium für den Tod des Organismus“ (Singer 1998, 109) auffassen sollte. An der mit dem Wort „Hirntod“ bezeichneten Grenze glaubt Singer eine Position diesseits des Lebens einnehmen zu können, die es uns gestattet, weiterhin von den Segnungen der Transplantationsmedizin zu profitieren, ohne dies um den Preis einer revisionären Ontologie tun zu müssen. Wie auch andere Kritiker des „Hirntod“Kriteriums, wendet er sich gegen eine dem „Hirntod“-Kriterium inhärente Neu- oder Umdefinition des Todes – gegen ein Zu-Tode-Definieren oder Totreden. Mit ihrer Einschätzung, wonach das „Hirntod“-Kriterium nur in Kombination mit einer mentalistischen Definition des Lebensendes sinnvoll ist, haben Singer und andere Kritiker durchaus recht: Da menschliche Organismen mit irreversiblem Hirnversagen bei spezifischer intensivmedizinischer Versorgung – insbesondere künstlicher Beatmung – über Wochen bis Jahre hinweg als integrierte Ganze funktionieren können, kommt man unter der Voraussetzung einer am funktionierenden Organismus orientierten Definition des Wortes „Lebewesen“ nicht umhin, künstlich beatmete Patienten mit irreversiblem Hirnversagen als lebendig zu betrachten. Um uns zu dem Geständnis zu ermuntern, dass in unseren Gesellschaften im Zuge von Organtransplantationen Menschen zu fremdnützigen Zwecken getötet werden, bietet Singer jene moraltheoretische Hilfestellung, für die er berüchtigt ist. Er teilt uns mit, nicht jeder lebende Mensch sei von gleichem Wert und empfiehlt den Abschied vom Prinzip der Heiligkeit oder Unantastbarkeit menschlichen Lebens: „M. E. begannen die Schwierigkeiten mit der Hinwendung zum Hirntodkriterium. […] Es war von Anfang an unsolide. Probleme werden so gut wie nie per Neudefinition gelöst […]. Wir müssen von vorne beginnen […] und die intellektuelle Zwangsjacke der traditionellen Annahme ablegen, wonach jegliches menschliche Leben von gleichem Wert ist.“ (Singer 1999, 297) Von seinem organismischen Standpunkt aus liegt für Singer nahe: „Statt solche Fiktionen anzuerkennen, sollten wir einsehen, dass die Tatsache, dass ein Wesen menschlich und lebendig ist, uns als solche noch nichts darüber sagt, ob es falsch ist, diesem Wesen das Leben zu nehmen.“ (Singer 1998, 109) 2 Singers Denken erweist sich als konsequent, indem er von seiner organismusorientierten Warte aus das Hirn-Todeskriterium verwirft. Folgerichtig deckt er eine Inkonsequenz auf, die noch deutlicher zutage tritt, wenn man sich die Lebensdefinition aus einem Lehrbuch der Biologie vor Augen hält und sie neben das „Hirntod-Kriterium“ stellt: „Lebewesen sind diejenigen Naturkörper, die Nucleinsäuren und Proteine besitzen und imstande sind, solche Moleküle selbst zu synthetisieren.“ (Czihak et al. 1990, 1) Sofern zutreffend ist, dass sogenannte Hirntote „Naturkörper“ sind, „die Nucleinsäuren und Proteine besitzen und imstande sind, solche Moleküle selbst zu synthetisieren”, müssen sie nach Maßgabe der eben zitierten Definition des Wortes 2 Freilich ist es – bei genauem Betracht – nicht durchführbar, einem Lebewesen „das Leben“ zu nehmen, da es mit seinem Tode irreversibel aufhört, als Entität zu existieren, der etwas genommen worden sein könnte. Offenbar können einer jeglichen Entität nur solche Eigenschaften genommen werden, nach deren Wegfall die betreffende Entität fortexistiert. 3 Karim Akerma „Lebewesen“ als lebende Wesen angesehen werden. Wer solche Naturkörper im Zuge von Organentnahmen zerstört, tötet sie, wenn die eben zitierte Definition gilt. Zwischen biologischen Lebensdefinitionen einerseits und weltweit gesetzlich verankerten hirnbezogenen Todeskriterien andererseits klafft ein unvermittelter Hiatus. Singer stellt uns vor die Alternative, entweder (bei organismischer Lebensdefinition) das „Hirntodkriterium“ zu verabschieden und zum traditionellen, am irreversiblen Versagen von Herz und Kreislauf orientierten Kriterium für das Ende eines Lebens zurückzukehren oder aber das „Hirntodkriterium“ beizubehalten und ihm eine bewusstseinsorientierte Todesdefinition zuzuordnen. Während Singer für die erste Alternative plädiert und die Möglichkeit einer Begründbarkeit der mentalistischen Definition des Lebensendes verneint 3, werde ich für die zweite Alternative argumentieren. Ich werde zu zeigen versuchen, dass die von Singer und anderen Kritikern hirnorientierter Todeskriterien nicht weiter in Betracht gezogene mentalistische Todesdefinition der organismischen Todesdefinition argumentationslogisch überlegen ist. II. Die Frage nach einer Definierbarkeit des Wortes „Definieren“. Entdeckungen und Definitionen, Planeten und Lebewesen Bevor dies in Angriff genommen werden kann, ist die Frage aufzuwerfen, was wir tun, wenn wir ein Wort definieren. Damit steht die Frage nach einer Definition des Wortes „definieren“ im Raum. Vielleicht können wir uns dahingehend einigen, dass wir, wenn wir ein Wort definieren wollen, bemüht sind, die Extension und die Intension des betreffenden Wortes zu bestimmen. Die Extension entspricht der Wortweite. Darunter sind alle Dinge oder Vorgänge zu verstehen, auf die ein Wort korrekt verweist. Die Intension eines Wortes bezieht sich auf die Eigenschaften, die eine Entität oder Vorgang aufweisen muss, soll ein bestimmtes Wort korrekt auf diese Entität oder diesen Vorgang angewendet werden. Aus aktuellem Anlass ist das Wort „Planet“ für eine weitergehende Erörterung des Definierens gut geeignet. Im Altertum und bis in die Neuzeit hinein waren fünf Planeten oder Wandelsterne bekannt (Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn). Was ein Planet ist, war offensichtlich: Der Blick mit bloßem Auge zum Himmel offenbarte es. Nach der Erfindung des Fernrohrs machte Galilei Entdeckungen, die eine von Cusanus, Kopernikus und Bruno theoretisch längst eingeleitete theoretische Revision des Weltbilds bestätigten (für Näheres vgl. Akerma 2002). 1930 wurde mit Pluto der vorerst letzte Planet entdeckt. Über Jahrzehnte hinweg war die Auskunft, unser Sonnensystem enthalte neun Planeten, gültiges Schulwissen. Im Jahr 2003 geriet dieses Schulwissen ins Wanken. Im Kuiper-Gürtel jenseits der 3 „Wenn sich auch keine tragfähige Grundlage finden lässt, Menschen für tot zu erklären, die das Bewusstsein endgültig verloren haben oder niemals eines hatten, könnten wir doch in der Lage sein, eine Rechtfertigung dafür zu finden, ihr Leben zu beenden.“ (Singer 1998, 60) 4 Organismen u Plutobahn entdeckten Astronomen des Palomar-Observatoriums in Kalifornien einen Himmelskörper, der mit 2400 km Durchmesser wenig größer ist als Pluto, aber 27 % mehr Masse aufweist. Namensgeberin wurde Eris, die Göttin des Streits. Denn die Entdeckung gab Anlass zur Debatte, ob es sich beim neuen Himmelskörper um einen genuin neuen Planeten handele oder nicht. Es galt zu bedenken: Wenn der etwas kleinere und weniger massehaltige Pluto ein Planet ist, so muss Eris erst recht einer sein. Und umgekehrt: Gilt Eris nicht als Planet, kann Pluto erst recht kein Planet sein. Um die Frage nach dem Planetenstatus von Pluto und Eris und etwaigen noch zu entdeckenden anderen Himmelskörpern entscheiden zu können, benötigte man eine Definition des Wortes „Planet“. Eine solche Definition stand jedoch nicht zur Verfügung, sondern musste von der International Astronomical Union zuallererst formuliert werden: „Auf ihrer Generalversammlung 2006 kamen die Mitglieder der IAU überein, Planet zu definieren als einen Himmelskörper, der sich (a) auf einer Umlaufbahn um eine Sonne befindet, (b) genügend Masse besitzt, um mittels seiner eigenen Schwerkraft den Widerstand fester Körper überwinden zu können, so dass er die einem hydrostatischen Gleichgewicht entsprechende (annähernd runde) Form annimmt und (c) mittels seiner Anziehungskraft die nähere Umgebung seiner Umlaufbahn von kleineren Himmelskörpern bereinigt hat.“ (IAU 2006, übers. v. K. A.) Zentraler Topos der gefundenen Definition ist das Moment der Schwerkraft. Bei dieser Intension ist das Wort „Planet“ so definiert, dass sich seine Extension – was unser Sonnensystem angeht – auf acht Entitäten beläuft. Denn weder Pluto noch Eris gehören zur Extension des Wortes „Planet“, wenn wir die von der IAU aufgestellte intensionale Definition zugrundelegen. Im Falle der Planeten führten Entdeckungen im 17. Jahrhundert zu einer Revision unseres Weltbildes, und zu Beginn des 21. Jahrhundert erzwangen sie förmlich eine Definition des Wortes „Planet“, auf die man bis dahin verzichtet hatte. Die Entdeckung des Zwergplaneten Eris wirkte gleichsam als ein definitorisches Reagenz: Die Wissenschaft der Astronomie kam nicht länger umhin, das Wort „Planet“ zu definieren, was zur Degradierung des Pluto führte. Im Hinblick auf die Worte „Lebensende“, „Lebensbeginn“ sowie „Lebewesen“ und ihre Derivate verhält es sich ganz ähnlich. Von alters her glaubte man zu wissen – da man es ja schließlich „sehen“ konnte –, ob man es mit einem lebenden Wesen zu tun hatte oder nicht. Wie im Falle des Wortes „Planet“, ist es auch im Falle des Wortes „Lebewesen“ eine Entdeckung, die einen starken Druck in Richtung auf die Bereitstellung einer Definition ausübt. Ort dieser Entdeckung war indes nicht der Himmel, sondern die Intensivstation, und Mittel der Entdeckung nicht das Fernrohr, sondern das Beatmungsgerät. 1. Künstlich beatmete Patienten mit irreversiblem Hirnversagen als definitorisches Reagenz Dringlich wurde die Frage nach einer Definition der Worte „Lebensende“, „Lebensbeginn“ und „Lebewesen“ als Konsequenz technischen Fortschritts. Dass man sie im 5 Karim Akerma Kontext von Tod und Leben offengelassen hat, zeugt von einem Dilemma: Hält man sich an eine Definition, der zufolge jeder funktionierende Organismus ein lebendes Wesen ist, so muss man bei geltendem Tötungsverbot weite Bereiche der Transplantationsmedizin aufgeben. Ordnet man hirnbezogenen Todeskriterien eine mentalistische Definition zu, so hat man philosophischen Implikationen ins Auge zu sehen, die man offenbar nicht in Kauf nehmen will. Wie eine vergleichbare Situation zu bewältigen ist, haben die Astronomen vorgeführt: Als jenseits der Umlaufbahn Plutos ein Himmelskörper entdeckt wurde, der größer ist als Pluto, war es an der Zeit, eine Definition für das Wort „Planet“ aufzustellen. Sie fiel zuungunsten des Planetenstatus von Pluto aus. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts machte man auf Intensivstationen die Entdeckung, dass menschliche Organismen bei künstlicher Beatmung auch nach irreversiblem Hirnversagen funktionierend gehalten werden können.4 Spätestens mit der Verbreitung maschineller Langzeitbeatmung seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wäre es an der Zeit gewesen, eine Definition für das Ende und den Beginn eines Lebens und damit für das Wort „Lebewesen“ aufzustellen (eine Definition der Worte „Lebensende“ und „Lebensbeginn“ impliziert eine Definition von „Lebewesen“, sofern beide Ausdrücke Ereignissen referieren, die die Dauer der Existenz eines Lebewesens umgrenzen). Bekanntlich wurde diesem in medizintechnischen Neuerungen gründenden medizintheoretischen und philosophischen Desiderat nicht entsprochen. III. Argumentationslogische Überlegenheit der mentalistischen Definition des Lebensendes. Archimedischer Ausgangspunkt Nun mag zutreffen – was Kritiker hirnbezogener Todeskriterien verschiedentlich herausgestellt haben –, dass zum gesetzlich verankerten „Hirntodkriterium“ nur eine mentalistische Definition des Lebensendes passt: Was aber gibt uns die Gewissheit, dass die mentalistische Definition der organismischen überlegen ist und es sich nicht um eine „bequeme Fiktion“ im Sinne Singers handelt? Wie können wir dem Vorwurf entgehen, wir rekurrierten allein deshalb auf die mentalistische Definition des Lebensendes, weil sie uns transplantationstechnisch zupass kommt? Um diesem Vorwurf zu entkräften, müssten wir in der Lage sein, die Überlegenheit der mentalistischen über die organismische Definition des Lebensendes außerhalb des Kontextes der Transplantationsmedizin auszuweisen. Tatsächlich liegt ein Gutteil der geforderten Begründungsleistung bereits vor. Gänzlich außerhalb des Bezugsrahmens der Transplantationsmedizin wurde sie auf dem Philosophiegebiet der Theorie der Selbstidentität erbracht. Einer Hauptströmung der Theorie der Selbstidentität zufolge sind wir essentiell keine funktionierenden Orga4 Übrigens hatte schon Bichat, aus seinen entsetzlichen Experimenten mit lebenden Tieren, die Erkenntnis gewonnen: „Es ist also das Gehirn, das als erstes stirbt.“ (Bichat 304, übers. v. K. A.) Und: „Das Gehirn nimmt keinen direkten Einfluss auf die organischen Funktionen.“ (Bichat 308, übers. v. K. A.) 6 Organismen u nismen, sondern „verkörperte Bewusstseine“. Was den Erörterungen im Rahmen der Frage nach der Selbstidentität fehlt, ist indes der Brückenschlag zur Frage danach, wie die Worte „Lebewesen“, „Lebensende“ und „Lebensbeginn“ zu definieren wären. 5 Ein Grund, sich auf die Frage nach der Vorzugswürdigkeit einer Todes- oder Lebensdefinition gar nicht erst einzulassen, besteht insofern, als man gemeinhin annimmt, bei Definitionen handle es sich um willkürliche und gewissermaßen freischwebende Festlegungen, um Konventionen oder Sprachspiele, für die sich kein fixierbarer Ausgangspunkt finden lasse. Man halte sich jedoch Folgendes vor Augen: In noch viel höherem Maße als heute die Erde als terra firma gelten kann, als nicht in Frage stehender Ausgangspunkt für die Definition des Wortes „Planet“, kommen wir selbst als der Archimedische Punkt für eine Definition des Wortes „Lebewesen“ sowie seine Derivate und seine symmetrischen Korrelate „Lebensende“ und „Lebensbeginn“ in Frage. Ein unverrückbarer – Archimedischer – Ausgangspunkt für die Definition des in einem Symmetrieverhältnis stehenden Wortpaares „Lebensende“ und „Lebensbeginn“ – und damit des Wortes „Lebewesen“ – lässt sich sehr wohl auffinden, sofern folgende Aussage über jeden Zweifel erhaben scheint: Zumindest wir selbst, die wir – in verständigungsorientierter Absicht – die Frage danach aufwerfen, wie das Wort „Lebensende“ zu definieren sei, sind lebende Wesen. 6 Was aber sind „wir selbst“? Auf den ersten Blick mag es scheinen, als könnte mit der Rede von uns selbst als den Definierenden eine Begrenzung auf kompetente oder verständige Sprachakteure intendiert sein – nach dem Schema: „Wir selbst, das sind alle mündigen oder verständigen Teilnehmer einer Kommunikationsgemeinschaft.“ Eine weitergehende Analyse demonstriert indes, dass dem nicht so ist. Denn die Frage danach, was wir selbst seien, muss präziser gefasst lauten: „Was ist ein jeder von uns essentiell?“ Das heißt: Welche unserer Eigenschaften kann nicht eliminiert werden, ohne dass wir im gleichen unwiderruflich aufhörten zu existieren? Wie näher zu erläutern sein wird, können wir im Sinne Cartesischer Gedankenexperimente und täglicher Beobachtungen nicht bloß Arme und Beine verlieren oder unseren gesamten Körper, sondern wir können im Gedankenexperiment selbst noch das Cartesische – wesentlich 5 Eine richtungsweisende Arbeit für die Frage nach unserer Selbstidentität ist Shoemakers „SelfKnowledge and Self-Identity“ (1963). Wichtige, eine mentalistische Definition des Begriffs „Lebewesen“ vorbereitende Abhandlungen sind „Brain Death and Personal Identity“ von Green/ Wikler (1980) und vor allem Gervais’ „Redefining Death“ (1986). 6 In dieser Vorgehensweise, uns selbst als Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage heranzuziehen, wie das Wort „Lebewesen“ zu definieren sei, mag man eine Inversion der Verfahrensweise von Jean-Baptiste Lamarck erkennen. Dieser schlägt in seiner „Philosophischen Zoologie“ vor, die einfachsten bekannten Lebewesen als Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage nach dem Wesen „des Lebens“ zu wählen. In den einfachsten Organismen, so Lamarck, werde „das Leben“ selbst noch unverstellt durch Komplexität sichtbar (vgl. Lamarck, 54f.). Meine Vorgehensweise könnte an die Bemühung von Hans Jonas erinnern, ausgehend vom Seinshöchsten – von uns selbst – Aussagen über das Ganze des Seins zu gewinnen. Während Jonas indes einer Metaphysik von oben das Wort redet, indem er die am Menschen angetroffene Verfolgung von Zwecken auf das Seinsganze ausdehnt und ontische „Sprünge im Sein“ leugnet, registriere ich das Auftreten mentaler Eigenschaften an Organismen mit N. Hartmann als kategoriales Novum, dem auf der Ebene der Begrifflichkeit Rechnung zu tragen ist (für Näheres zu Jonas siehe Akerma 2000, 250-292, sowie Akerma 2008). 7 Karim Akerma geistdefinierte – Ego unterlaufen. Wir können das Sprachvermögen oder gar unseren Verstand, unseren Geist verlieren und existieren doch weiter. 1. Der Archimedische Doppelpunkt Sofern niemand ernsthaft daran zweifeln wird, dass wir selbst lebende Wesen sind, sind wir selbst der Archimedische Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage, was ein lebendes Wesen ist. Eine zweite Einigung, die wir erzielen können, betrifft das Substantiv „Tod“ und das Adjektiv „tot“. Äußern wir, jemand sei „tot“, so wollen wir damit offenbar aussagen, der Betreffende habe für immer aufgehört zu existieren. Demnach ist der Tod das irreversible Ende der Existenz eines lebenden Wesens. Akzeptieren wir, dass der Tod das irreversible Ende der Existenz eines zuvor lebenden Wesens ist – und welche Bedeutung sollte dem Wort „Tod“ sonst zukommen? –, so werden wir eine Aussage wie „Der Tote liegt nebenan“ oder „Der Tote wird begraben“ nicht mehr ohne Weiteres unterschreiben. Begreifen wir den Tod als das irreversible Ende der Existenz eines lebenden Wesens, so wird deutlich, dass das Prädikat „tot“ keine Eigenschaft eines solchen Wesens sein kann (vgl. auch die Analyse von Rosenberg 1983, 24–28).Vielmehr ist mit dem Tod die Voraussetzung für die Zuschreibung von Eigenschaften entfallen. Bestritte jemand, dass, wer tot ist, für immer zu existieren aufgehört hat, so müsste die Aussage, jemand sei tot, beinhalten, dass der Betreffende existiert. Damit aber verlöre jegliche Unterscheidung zwischen „lebendig“ und „tot“ ihren Sinn und unsere Kommunikation würde irrational. Können wir uns auf diese Weise darauf einigen, dass wir selbst lebende Wesen sind und damit der beste Ausgangspunkt für eine Definition des Wortes „Lebewesen“ und kommen wir ferner dahingehend überein, dass ein lebendes Wesen mit seinem Tod für immer zu existieren aufgehört hat, so liegt uns für die Definition des Wortes „Lebewesen“ nicht nur ein Archimedischer Ausgangspunkt vor, sondern sogar das, was man einen Archimedischen Doppelpunkt nennen könnte: IV. Körpertausch und monophysische Zwillinge (Dicephalie) Zur Begründung der Annahme, wonach wir essentiell nicht unser funktionierender Organismus sind, sondern das an unser Gehirn gebundene Bewusstsein, können wir einerseits ein weiteres Gedankenexperiment durchführen und uns zweitens ein tatsächlich vorkommendes menschliches Phänomen näher ansehen. Beginnen wir mit dem tatsächlich vorkommenden Phänomen, dem Phänomen monophysischer Zwillinge. Hierbei handelt es sich nicht etwa um an einer Körperhälfte, an den Köpfen oder an einer sonstigen Körperstelle zusammengewachsene Zwillinge. Vielmehr hat die Trennung der Zygote in eineiige Zwillinge vor dem 16. Tag nur rudimentär stattgefunden. Abgesehen von dem Umstand, dass auf den Schultern zwei Köpfe sitzen, haben wir im Falle der in den USA lebenden Hensel-Zwillinge, Abigail und Brittany, äußerlich einen normal ausgebildeten Menschen vor uns. Bei näherem Betracht stellt sich die Frage: Ist es ein Mensch, der zwei Köpfe hat, oder 8 Organismen u haben wir es mit zwei Menschen zu tun, die sich einen Körper teilen? Plädierte jemand dafür, nur einen Menschen mit zwei Köpfen vor sich zu haben, so könnte jeder der beiden Zwillinge zu einer Rede mit ganz unterschiedlichen Argumenten ansetzen, um dies zu bestreiten. Bereits hieraus erhellt, dass wir es mit zwei Personen zu tun haben, die sich einen Organismus teilen. Zwar verfügt jeder Zwilling über einen Magen und über ein Herz. Dafür, dass es sich gleichwohl nicht etwa nur um zwei außergewöhnlich intensiv verschmolzene Siamesische Zwillinge handelt, spricht jedoch zweierlei: Zum einen die organische Konstellation, dass drei gemeinsame Lungenflügel, nur ein gemeinsamer Blutkreislauf, ein Verdauungstrakt sowie eine Leber gegeben sind. 7 Vor allem aber der Umstand, dass Abigail und Brittanny die Koordination des Bewegungsapparates ohne jedesmalige verbale Abstimmung auf bislang unerklärliche Weise gelingt. Insbesondere dieser Umstand, dass beide sich wie ein Organismus bewegen, ihre Schuhe schnüren, Sport treiben oder Rad fahren, spricht dafür, dass wir es mit einem Organismus zu tun haben, der gleichsam das Werkzeug zweier Seelen ist. Dem Phänomen monophysischer Zwillinge können wir entnehmen, dass wir nicht mit unserem Organismus identisch sind, dass wir essentiell keine funktionierenden Organismen sind: Denn wer im Sinne der organismischen Definition des Wortes „Lebewesen“ der Auffassung ist, ein jeder von uns sei mit seinem Organismus identisch, der müsste auch über jeden der beiden Hensel-Zwillinge befinden, sie seien mit ihrem einen Organismus identisch und nur ein lebender Mensch (umgekehrt gilt: Gehen wir davon aus, dass die Zwillinge lebende Menschen sind und keine grundsätzlich anderen Wesen als wir „Normalmenschen“, so muss eine Bestimmung dessen, was sie essentiell sind, auch für uns gelten). Wer nun aber meint, Person Abigail sei mit dem einen Hensel-Organismus identisch und Person Brittanny sei ebenfalls mit dem einen Hensel-Organismus identisch, der sieht sich wegen der Transitivität der logischen Relation der Identität ad absurdum geführt: Ist Abigail mit Organismus O identisch und ist auch Brittanny mit Organismus O identisch, so müssten Abigail und Brittanny – eben 7 McMahan (2002) demonstriert anhand der Hensel-Zwillinge, dass wir essentiell verkörperte Bewusstseine sind, nicht hingegen funktionierende Organismen (wobei er es versäumt, entweder für die organismische oder die mentalistische Definition von „Lebewesen“ zu argumentieren und stattdessen bald auf die eine, bald auf die andere rekurriert). In seiner Verteidigung der Auffassung, wonach wir essentiell Organismen sind, bringt Liao gegen McMahan vor, es handle sich um zwei Organismen, da jeder der Hensel-Zwillinge einen eigenen Magen, Herz und Hirnstamm aufweist (vgl. Liao 2006). Dieser Umstand wird allerdings – zu Ungunsten der organismischen Auffassung der Selbstidentität – durch das Vorliegen nur eines, gemeinsamen, Verdauungstraktes und Blutkreislaufs mehr als kompensiert, wenn man bedenkt, dass ein Kreislauf für das Funktionieren eines Organismus essentieller ist als Magen, Herz und Hirnstamm. Letztere drei können intensivmedizinisch ersetzt werden, ersterer nicht. Legt man gar die Definition des Leibniz-Gegners F. Hoffmann (1660–1742) zugrunde, so währt ein Leben so lange, wie die für die Integrität eines Organismus konstitutiven Flüssigkeiten – zumal herzbewegtes Blut – umlaufen (für Näheres vgl. Pichot, 502–507). Liaos Berufung etwa auf die zwei Mägen bei den Hensel-Zwillingen ist alles andere als ein systematisch tragendes Argument: Am 27. August 2008 wurden in Bangladesch monophysische Zwillinge mit nur einem gemeinsamen Magen geboren; sie starben zwei Tage nach der Geburt an Fieber und Atemproblemen (vgl.: http://www.sueddeutsche.de/panorama/22/307970/text/, eingesehen am 30. 08. 2008). 9 Karim Akerma wegen der Transitivität der logischen Relation der Identität – miteinander identisch sein (vgl. McMahan 2002, 35). Was ein absurder Gedanke ist, wenn wir uns nämlich einmal vorstellen wollen, jede von beiden habe einen Lieblingsautor. Abigail lese ihren Lieblingsautor Thomas Mann, während Brittanny ihren Lieblingsschriftsteller Mark Twain lese. In Mark Twains Erzählung „Those Extraordinary Twins“, in deren Zentrum die monophysisch lebenden Zwillinge Angelo und Luigi stehen, finden sich scharfsinnige Analysen zur Daseinsweise eines Dicephalus, die dokumentieren, dass keiner von beiden Zwillingen mit seinem Organismus identisch ist. Während der Methodist Angelo keinen Tropfen Alkohol anrührt, trinkt Luigi gern ein paar Gläser Whisky, weil dies seine Nerven stärkt und ihm einen klaren Geist verschafft. Allerdings trübt der Alkohol, den Luigi sich einverleibt, das Bewusstsein von Angelo. Dies macht seine Chancen bei der Antialkoholikerin Rowena zunichte. Auf ihre Vorwürfe hin verteidigt sich Angelo mit den Worten, nicht er würde trinken, sondern Luigi. Rowenas gleichsam „monophysische“ Antwort lautet: „Aber Du wirst betrunken, und das ist noch viel schlimmer.“ (Twain 1998, 207) Während der eine der beiden Hensel-Zwillinge Mark Twain lesen mag, könnte die Zwillingsschwester Thomas Mann lesen. Mann ist ein Literat mit philosophischen Qualitäten und ein Pionier des Gedankenexperiments des Körpertauschs. 8 In seiner faszinierenden Erzählung „Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende“ geht er vor dem Hintergrund des hinduistischen Ritus der Selbstenthauptung – bei anschließendem Körpertausch unter der Schirmherrschaft der Göttin Kali – der Frage nach, ob wir mit unserem Körper oder mit unserem Bewusstsein identisch sind. Würde Abigail Hensel diese Novelle lesen, so erführe auch sie – ähnlich wie ihre Zwillingsschwester beim Lesen von Mark Twain –, dass sie nicht mit dem gemeinsamen Organismus identisch ist, sondern mit den, wie Thomas Mann sie nennt, „Ich- und Meingefühle(n)“ (Mann 1986, 918).9 V. Ein Einwand: Essentiell sind wir Personen und hören dann auf zu existieren, wenn wir aufhören, als Person zu existieren Gegen die hier vertretene Ansicht, wonach wir essentiell das an unser Gehirn gebundene Bewusstsein sind, lassen sich selbstverständlich Einwände vorbringen. So könnte jemand die Auffassung vertreten, wir hörten nicht erst dann auf für immer zu existieren, wenn unser Gehirn irreversibel aufhört, mentale Eigenschaften aufzuweisen, sondern bereits dann, wenn unser Gehirn für immer aufhört, personales Bewusstsein zu unterstützen. Unlängst äußerte Inge Jens, die Frau des schwer an Alzheimer 8 Bereits Bichat experimentiert mit dem Gedanken, einen Menschen aus den Sinnesorganen und dem Hirn eines Greises und der Muskulatur eines Jugendlichen zusammenzusetzen (vgl. Bichat 1994, 203). 9 Da Mann die Selbstidentität an die Ichgefühle bindet, hätte er besser daran getan, seiner Erzählung den – freilich weniger spektakulären – Titel „Die vertauschten Körper“ zu geben. 10 Organismen u erkrankten Rhetorikers Walter Jens: „Ich bin jemand, der seinen Partner verloren hat. Den Mann, den ich liebte, gibt es nicht mehr.“ (Jens 2008) In der Fluchtlinie der Ausführungen von Inge Jens liegt eine Sichtweise, wonach Walter Jens mit dem Verlust personaler Eigenschaften wie Vergangenheits- und Zukunftsbewusstsein zu existieren aufhörte. Ist eine solche Auffassung plausibel? Wollen wir diese Frage aufrichtig beantworten, so müssen wir uns selbst mit in die Frage hineinstellen 10; wir sind gehalten, zu versuchen, uns in einem Gedankenexperiment selbst an die Stelle von Schwerstdementen zu setzen. Ein solches Gedankenexperiment sieht folgendermaßen aus: Man eröffnet mir, ich werde binnen eines Jahres eine derart gravierende Erkrankung meines Gehirns durchmachen, dass ich nach Ablauf des Jahres niemanden wiedererkennen werde, nicht länger wissen werde, wer ich bin und den Verstand soweit verloren haben werde, dass ich keinen klaren Gedanken mehr festhalten, geschweige denn sprachlich äußern kann. Gleichwohl werde ich – sofern ich es bin, der überlebt – ein hörender, sehender, schmeckender, empfindender, kurz ein erlebender Mensch sein. Zudem werde ich – oder wer immer nach Jahresfrist existiert – unausweichlich mehrfach am Tage unerträgliche Schmerzen leiden, die durch Zersetzungsprozesse meines Gehirns ausgelöst werden. Meine Lebenszeitprognose belaufe sich auf mindestens 15 Jahre. Zwar nicht die vollständige Demenz, wohl aber die Auslösung der Schmerzen, so versichern mir meine Ärzte, könnte ich dadurch unterbinden, dass ich von Stund an über den Zeitraum einiger Monate ein Medikament einnehme, welches mir täglich für die Dauer mehrerer Stunden mäßige Schmerzen bereiten wird, vergleichbar denen eines mittelschweren Sonnenbrands. Welche Entscheidung soll ich treffen, wenn ich – mit egoistischer Grundeinstellung – rational überlege? Werde ich für die kommenden Monate erträgliche, wenngleich unangenehme Schmerzen in Kauf nehmen, um die unerträglichen Schmerzen zu unterbinden, unter denen ich (sofern ich es bin) bei Nichteinnahme des Medikaments unweigerlich leiden würde? Oder werde ich die halbwegs erträglichen Schmerzen vermeiden, indem ich das Medikament nicht einnehme, weil ich – selbstbezogen – meine, dass bei vollständiger Demenz nicht ich es bin, der da existieren wird, sondern ein anderes, subpersonales, Wesen, welches unerträgliche Schmerzen leiden wird? Bin ich der Auffassung, dass ich es bin, der da als momentanistisch erlebendes subpersonales Wesen fortexistieren wird, so werde ich die halbwegs erträglichen Schmerzen in den kommenden Monaten auf mich nehmen, um mir die unerträglichen Schmerzen für die kommenden Jahre zu ersparen, obgleich ich heute weiß, dass ich bald nicht mehr wissen werde, wer ich bin und dass ich es mir selbst zu verdanken habe, keine unerträglichen Schmerzen zu leiden. Wie soll ich mich entscheiden? Vor die Wahl gestellt, würde ich und würden vermutlich die Meisten das Medikament einnehmen. Wo es um die Vermeidbarkeit großer zukünftiger Schmerzen geht 11, scheinen wir 10 Laut Heidegger liegt metaphysisches Denken dann vor, wenn wir, die Fragenden, uns mit in die Frage hineinstellen und in Frage stellen (vgl. Heidegger 2004, 13). Somit erfüllt zumal der mit der Frage der Selbstidentität befasste Zweig analytischer Philosophie ein Heideggersches MetaphysikKriterium. 11 Der allgemeine Typus dieses Gedankenexperiments scheint auf Unger zurückzugehen (vgl. Unger 1990, 27–34). 11 Karim Akerma durchaus der Auffassung zu sein, dass wir auch als postpersonale Wesen fortexistieren können, dass unsere Existenz also nicht an unseren geistigen Fähigkeiten hängt. Unsere Existenz umgreift auch Phasen prä- und postpersonalen Bewusstseins. Personalität erweist sich als Phasensortal. VI. Essentiell sind wir psycho-physische Einheiten Die Auffassung, wonach wir essentiell zerebral realisierte Bewusstseine sind, bedarf einer Verallgemeinerung: Menschen und diejenigen Tiere von denen man annimmt, dass ihnen Bewusstsein zukommt, sind zerebral realisierte Bewusstseine. Auf der Erde oder anderswo im Weltall könnten jedoch Wesen mit mentalen Eigenschaften existieren, die nicht von Gehirnen realisiert werden. Von daher empfiehlt sich eine Verallgemeinerung, der zufolge lebende Wesen als psycho-physische Einheiten zu konzipieren sind. Hat eine psycho-physische Einheit mit dem irreversiblen Versagen der physischen Komponente (die nicht notwendigerweise ein Gehirn sein muss) unwiderruflich zu existieren aufgehört, so hat das betreffende Lebewesen für immer zu existieren aufgehört. Was wir alltagssprachlich als den Tod des betreffenden Wesens bezeichnen. Hierin gründet, zumindest was uns Menschen angeht, die große Berechtigung hirnbezogener Todeskriterien, die so lange nicht in ein schlüssiges Todeskonzept zu integrieren sind, wie man es unterlässt, ihnen eine mentalistische Definition an die Seite zu stellen. Trifft zu, dass wir selbst lebende Wesen sind und dass die Grenzen unserer Existenz von der erstmaligen bis zur letztmaligen Realisierung von Bewusstsein durch unser Gehirn währen, so sind wir gehalten, all jene Entitäten, die essentiell so verfasst sind wie wir, ebenfalls als lebende Wesen anzusehen. Extension und Intension des Wortes „Lebewesen“ wären somit bestimmt. Das Wort „Lebewesen“ und die Worte, die für jene Ereignisse stehen, die die Grenzen der Existenz eines Lebewesens angeben – „Lebensende“ und „Lebensbeginn“ –, scheinen definiert: Ein Lebewesen ist eine psycho-physische Einheit. Ein Leben währt so lange, wie einem bestimmten und auf spezifische Weise organisierten materiellen Substrat mentale Eigenschaften aufruhen. Die mentalistische Definition, vor der wir stehen, fügt sich nahtlos zum etablierten hirnorientierten Todeskriterium. Peter Singer, der mit dem Vorwurf ausgezogen war, hirnbezogene Todeskriterien seien wenig mehr als eine bequeme Fiktion, hat es sich selbst zu bequem gemacht: Statt in einer philosophischen Untersuchung zu ermitteln, was wir essentiell sind, glaubt er, sich an die Evidenzen der Anschauung und an die Alltagssprache halten zu können, sofern diese jeden funktionierenden Organismus als ein lebendes Wesen vorstellen. Verweilen wir kurz bei einer weiteren für unseren Kontext bedeutsamen alltagssprachlichen Wendung: 12 Organismen u VII. Der Versuch, „Leben“ zu definieren Bei rechtem Licht betrachtet, ist die allerorten begegnende Frage, wie „Leben“ zu definieren sei, bereits durch den Charakter der Frage selbst einer schlüssigen Beantwortbarkeit entzogen. Zu einem Gutteil ist es unser alltäglicher Umgang mit dem Wort „Leben“, sind es die Konnotationen des Wortes „Leben“ sowie sein fehlendes reales Denotat, die Definitionsversuchen im Wege stehen. Wenn Erwin Schrödinger fragt: „Was ist Leben?“, oder wenn die Frage aufgeworfen wird: „Gibt es Leben auf anderen Planeten“, so wird das Gegebensein von „Leben“ im Sinne einer homogenen, materiellen oder energetischen Substanz (man denke an Wasser, Wärme, Schwerkraft oder Elektrizität) unterstellt.12 Linguistisch gesehen wird das Nomen „Leben“ dergestalt als Massennomen – genauer: als so genanntes Stoffnomen – gebraucht. Berücksichtigen wir, dass das Wort „Leben“ sowohl als Massennomen wie auch als Individuativum (Zählwort) fungieren kann und stimmen wir dem zu, dass uns in der Welt stets nur distinkte lebende Wesen – Lebewesen – begegnen13, so wird schnell nachvollziehbar, auf welche Weise wir durch unseren alltäglichen Sprachgebrauch in die Irre geleitet werden können: Gebrauchen wir „Leben“ nicht als Individuativum (wie etwa im Satz „Der Verlust zahlreicher Menschenleben ist zu beklagen“), sondern als Massennomen, so stellen wir uns selbst vor unlösbare Probleme. Der Umstand, dass „das Leben“ sich hartnäckig allen Definitionsversuchen zu entziehen scheint, dürfte nicht zuletzt auch etwas damit zu tun haben, dass man versucht, ein Denotat für „Leben“ im Sinne eines Stoffnomens ausfindig zu machen, statt – wie hier vorgeschlagen – die Frage aufzuwerfen, was ein lebendes Wesen essentiell ist und uns selbst als Archimedischen Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Frage vorauszusetzen. VIII. Konsequenzen für unseren Begriffshaushalt Sollten die hier vorgestellten sprachanalytisch-ontologischen Überlegungen gegen kritische Einwände Bestand haben, so wäre das Problem der „Lebens“-Definition durch seine Reformulierung einer Lösung nähergebracht. Davon abgesehen beinhalten obige Ausführungen eine Reihe von Konsequenzen für unseren Begriffshaushalt. Einige wichtige begriffliche Implikationen zur Sprache zu bringen, macht den Rest dieses Beitrags aus. 1. Der Tod als irreversible Nichtexistenz. Entweder-Oder der Existenz Wenn wir über den Tod reden, scheint es manchmal, als sei die Sprache verhext. Dem können wir entgehen, wenn wir uns dahingehend einigen, dass der Tod eines zuvor lebenden Wesens soviel bedeutet wie das irreversible Ende der Existenz dieses Lebe12 In diesem Sinne spricht Portmann vom „Quantum lebender Substanz, welches ein Ei ausmacht“ (Portmann, 205), und er führt aus: „Ohne Gehirn kann man zwar das Raupengewebe noch eine beträchtliche Zeit lebend halten, doch erfolgt keine Metamorphose.“ (Portmann 1998, 207) 13 Demnach begegnet uns auch kein „nacktes Leben“ im Sinne Agambens (vgl. Akerma 2007). 13 Karim Akerma wesens. Der um das Adjektiv „tot“ und um das Substantiv „der Tote“ gelagerte Wortgebrauch hingegen lädt zu diffuser Semantik ein. Sind wir um Präzision bemüht, so werden Eingriffe in unseren Wortgebrauch dort unabdingbar, wo wir bislang nach dem Ableben eines Menschen vom „Toten“ redeten und damit unwillkürlich eine QuasiPräsens des Verstorbenen unterstellten. Der Verstorbene überdauert in unserer Sprache als grammatisches Subjekt, als „der Tote“, ohne doch als reales Subjekt fortzuexistieren. Allgemein gesprochen, sollten wir in allen Kontexten, in denen wir um Präzision bemüht sind, berücksichtigen, dass die Aussage „X ist tot“ ein unpräziser Ausdruck ist für die Aussage „X hat irreversibel aufgehört zu existieren“. Denn „tot zu sein“ ist eben keine Eigenschaft von X, weil wir doch über X aussagen wollen, dass er nicht mehr da ist. 2. Organismen und Lebewesen Trifft zu, dass nur psycho-physische Einheiten lebende Wesen sind, so gehören all jene Organismen, denen wir keine mentalen Eigenschaften zuschreiben, nicht zur Extension des Wortes Lebewesen. Mit dieser Aussage liegt bereits vor, was ich im Sinne der von mir verfochtenen revisionären Ontologie als interne Differenzierung für unseren Begriffshaushalt vorschlage: Wir können unterscheiden zwischen funktionierenden Organismen ohne mentale Eigenschaften einerseits und Organismen mit mentalen Eigenschaften andererseits. Allein für letztere sollten wir den Ausdruck „Lebewesen“ reservieren. Differenzieren wir in der vorgeschlagenen Weise, so werden allein Lebewesen getötet. Im Hinblick auf Organismen wäre von ihrer Zerstörung zu reden. 3. Der Übergang vom Organismus zum Lebewesen Ein Lebewesen ist eine Entität, deren Existenz von der Entstehung einer psycho-physischen Einheit bis zum Ende dieser psycho-physischen Einheit währt. Wobei alle uns bekannten psycho-physischen Einheiten Organismen mit mentalen Eigenschaften sind. Betrachten wir nun die Grenzen eines Lebens, wie sie durch die Worte „Lebensbeginn“ und „Lebensende“ umrissen sind, so können wir den Beginn eines Lebens als den Übergang vom Organismus zum Lebewesen konzipieren. In allen uns bekannten Fällen beginnt ein neues Leben demnach immer dann, wenn ein Organismus erstmals mentale Eigenschaften aufweist. Freilich könnte es als Lebewesen zu bezeichnende Entitäten geben, die nicht auf dem Wege eines Übergangs vom Organismus zum Lebewesen zu existieren beginnen. Anderswo im Weltall mögen psycho-physische Einheiten vorkommen, deren physische Komponente kein Organismus ist. Der hier angedeutete Gedankengang birgt einen simplen, wenngleich erhellenden „Lebens-Definitions-Test“: Würden wir, vor die Wahl gestellt, eher ein elektronisches System mit mentalen Eigenschaften (dies können auch personale Eigenschaften sein) als ein lebendes Wesen ansehen oder einen bewusstseinslosen – pflanzlichen, tierischen oder menschlichen – funktionierenden Organismus? 14 Organismen u 4. Frühembryonen Als mein wenige Tage alter Organismus existierte, existierte ich noch nicht, wenn zutrifft, dass mein wenige Tage alter embryonaler Organismus bewusstseinslos war. Denn essentiell bin ich eine psycho-physische Einheit. Gehen wir davon aus, dass ein drei Wochen alter embryonaler Organismus keine mentalen Eigenschaften aufweist, so ist er bei mentalistischer Definition des Wortes „Lebewesen“ kein lebendes Wesen und wird folglich nicht getötet, wenn man das Ende seiner Existenz bewirkt. Vor diesem Hintergrund ist die Debatte um eine Tötung von Frühembryonen zwecks Gewinnung embryonaler Stammzellen fehlgeleitet. Statt von der Tötung frühembryonaler Organismen müsste von ihrer Zerstörung die Rede sein und ethisch in Frage gestellt werden. 5. Pflanzen und Patienten mit apallischem Syndrom Wer der Auffassung ist, dass pflanzliche Organismen keine mentalen Eigenschaften aufweisen, wird sie im Lichte der hier vorgestellten Überlegungen schwerlich als lebende Wesen ansehen können.14 Bei unterstellter irreversibler Bewusstseinslosigkeit gilt dies auch für Patienten mit apallischem Syndrom. Allerdings ist fraglich, ob wir diagnostisch hinreichend klar differenzieren können zwischen Fällen mit irreversiblem Erlöschen des Bewusstseins und Fällen, die seit 2002 mit dem Ausdruck „Minimal conscious state“ (MCS) charakterisiert werden (vgl. dazu Marckmann/ Synofzik 2005). 6. Intermittierende Nichtexistenz Die Behauptung, jeder von uns sei essentiell ein Bewusstsein, welches einem in spezifischer Weise funktionierenden materiellen Substrat – unserem Gehirn – aufruht, evoziert die kritische Rückfrage, ob man dann nicht sagen müsste, jemand sei vorübergehend tot, wenn sein Gehirn vorübergehend keinerlei Bewusstsein realisiert. Manche Neurologen halten es in der Tat für möglich, dass unser Gehirn im Tiefschlaf keinerlei Bewusstsein unterstützt. Müssen wir deshalb sagen, wir seien jede Nacht phasenweise tot? Halten wir fest: „Der Tod“ ist das irreversible Ende unserer Existenz, und „tot zu sein“ ist nicht etwa eine Eigenschaft, die einem realen Subjekt zukäme, sondern Ausdruck dafür, dass das Subjekt, dem man Eigenschaften zuschreiben könnte, nicht länger existiert. Sollte zutreffen, dass unsere Gehirne für die Dauer einer Tiefschlafphase oder einer tiefen Barbituratnarkose keinerlei Bewusstsein realisieren, so können wir dem den 14 Wiewohl Pflanzen intuitiv zumeist als lebende Wesen wahrgenommen werden, regt sich, interessanterweise, zugleich aus einer Intuition gespeister Widerstand, sobald vom Tod von Pflanzen die Rede ist, etwa wenn es heißt: „Der letztes Jahr vom Frost getötete Wein […].“ (Woolf 2005, 236. übers. v. K. A.) Dem korreliert eine Beobachtung Plessners, wonach wir Pflanzen, anders als Tieren, kaum jemals ein Moment des Komischen abgewinnen (Vgl. Plessner 2003, 296). Als Ausnahme möchte ich den Flaschenbaum anführen. Verallgemeinernd darf man sagen, dass unsere Mittel zur Verlebendigung bewusstseinslos wirkender Pflanzen begrenzt sind, ihnen fehlen, um Prägungen Plessners aufzugreifen, eine „erlebte Grenzfläche gegen die Umwelt“ und der „Leib als Ausdrucksfläche“ (ebd. 249). 15 Karim Akerma Ausdruck verleihen, dass wir für diese Zeitphasen vorübergehend nicht existieren.15 Entsprechend wären in der Intensivmedizin als „Wiederbelebung“ verstandene Vorgänge als Abwendung irreversibler Bewusstlosigkeit oder Umkehr intermittierender Nichtexistenz zu fassen. IX. Statt „Tote“ oder „Hirntote“: Die Körper oder funktionierenden Organismen Verstorbener Im Sinne der mentalistischen Definition beginnt ein Leben in dem Moment, da ein bestimmtes materielles Substrat erstmals mentale Eigenschaften aufweist. Wie steht es um das Ende eines Lebens? Offenbar kommen drei Übergänge in Frage. Erstens kann ein Leben auf die Weise enden, dass das materielle Substrat gänzlich zerstört wird, ohne dass der Verstorbene einen Körper hinterließe (man denke an Explosionen oder Brände16); zweitens kann der Verstorbene einen Leichnam hinterlassen und drittens einen irreversibel bewusstseinslosen funktionierenden Organismus. 1. Leichen (nicht funktionierende Organismen oder Körper Verstorbener) und die Frage, wer „tot ist“ Wenn wir voraussetzen, dass ich lebe und essentiell eine psycho-physische Einheit bin, dass ich sterbe und danach „tot bin“, und wenn „tot zu sein“ bedeutet, dass ich – als zuvor lebendes Wesen – irreversibel aufgehört habe zu existieren, so verbleibt nach meinem Tode kein toter Körper. Tot (irreversibel inexistent) „bin“ ich – eine bestimmte psycho-physische Einheit –, nicht mein fortexistierender Leichnam. Dies leuchtet vielleicht am ehesten dann ein, wenn wir – wie oben angedeutet – an jemanden denken, der in einer Explosion oder in einem Feuer ums Leben gekommen ist: In solch einem Fall gibt es keinen materiellen „Toten“ im Sinne herkömmlicher Ausdrucksweise. Gleichwohl gilt der Betreffende – auch bei herkömmlicher Ausdrucksweise – als tot. Gestehen wir in diesem Fall zu, dass jemand „tot ist“, und haben wir in diesem Fall keine Schwierigkeiten damit, vom „Toten“ zu reden, ohne dass ein toter Körper hinterlassen worden wäre, so sollten wir keine Probleme damit haben einzusehen, dass nach dem Ableben grundsätzlich kein realer Toter verbleibt. „Tot“ ist demnach nicht mein Körper, der Tote ist nicht mein Leichnam (wenn ein solcher vorliegt), sondern ich „bin“ es, der ich für immer zu existieren aufgehört habe. Folglich scheint die Rede von toten Körpern unzutreffend. Im Lichte dieser Überlegung wird eine Präzisierung unseres Begriffshaushalts dahingehend erforderlich, dass wir in Leichen die Körper von Verstorbenen erkennen. Eine Leiche ist nicht „der Tote“. Sie 15 Obgleich bereits von David Hume ausgesprochen, lassen auch mentalistisch orientierte Theoretiker der Selbstidentität diesem Gedanken nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit zukommen. Hume: „Mit Fug und Recht lässt sich sagen, dass ich so lange nicht existiere, wie ich – etwa in tiefem Schlaf – ohne Wahrnehmungen bin und mich selbst nicht empfinde.“ (Hume 1978, 252. übers. v. K. A.) 16 Indem er derartige Fälle außer Betracht lässt, gelangt Wittwer zur Behauptung der „Tatsache, dass Menschen mit ihrem Tod nicht einfach aus der Welt verschwinden […]“ (Wittwer 2008, 97). 16 Organismen u ist auch nicht „tot“. Vielmehr ist eine Leiche der Körper des nunmehr nicht länger existierenden Verstorbenen.17 Betrachten wir das Problem aus einer anderen Perspektive: Für den Ausdruck „der Tote“ kommen zunächst zwei Kandidaten in Frage: Zum einen könnte mit „der Tote“ gemeint sein „der tote Körper“ und zum anderen der „zuvor lebende/existierende Mensch“, der jetzt irreversibel zu existieren aufgehört hat. Wer der Auffassung ist, dass der Ausdruck „der Tote“ sich stets auf „der tote Körper“ beziehen sollte, der müsste auch unterschreiben, dass, nachdem ich vollständig verbrannt bin, von keinem Toten die Rede sein kann, obwohl ich irreversibel zu existieren aufgehört habe. Was paradox ist. Hieraus erhellt eine Semantik, der zufolge sich der Ausdruck „der Tote“ in sinnvoller Weise nur auf einen zuvor existierenden (lebenden) Menschen beziehen kann, der jetzt irreversibel zu existieren aufgehört hat. Vom Tod des Körpers und vom toten Körper kann im Grunde nur reden, wer der Überzeugung ist, dass wir essentiell keine zerebral realisierten Bewusstseine sind – keine psycho-physischen Einheiten –, sondern unsterbliche Seelen, die die irreversible Funktionsunfähigkeit eines Gehirns als immaterielle Entitäten überdauern. Träfe dies zu, so stürbe in der Tat nicht ich, sondern – als einziger in Frage kommender Kandidat – mein Körper. Hier ergäbe es auf den ersten Blick auch wieder Sinn, vom toten Körper zu reden. Alsbald sähen wir uns jedoch vor unlösbare begriffliche Probleme gestellt: Denn schließlich kämen wir nicht umhin, vom Leben der unsterblichen Seele zu reden. Zugleich aber müsste der seelenverlassene und nunmehr als toter qualifizierte Körper zuvor ein lebender gewesen sein. Somit lägen für den Ausdruck „lebendes Wesen“ zwei unterschiedliche Extensionen vor: „(unsterbliche) Seele“ und „Körper“, womit der Ausdruck „lebendes Wesen“ nicht definiert wäre. 2. „Hirntote“ (funktionierende Organismen Verstorbener) Kritiker haben durchaus recht mit der Feststellung, dass sogenannte „Hirntote“ keine Leichen sind. Gleichwohl ist folgender Umkehrschluss mancher Kritiker des „Hirntodkriteriums“ unzutreffend: Wenn „Hirntote“ keine Leichen sind, so muss es sich bei ihnen um lebendige Menschen handeln. Dieser Umkehrschluss lässt außer Betracht, dass die Klasse der Körper Verstorbener in zwei hauptsächliche Gruppen aufgeteilt werden kann: Erstens die klassischen Leichen und zweitens – seit Mitte des 20. Jahrhunderts – die sogenannten „Hirntoten“, die im Lichte der mentalistischen Definition als „funktionierende Organismen Verstorbener“ zu bezeichnen wären. 3. „Hirntod“ und „Hirntodkriterium“ Da gemäß mentalistischer Definition psycho-physische Einheiten als Lebewesen anzusprechen sind, nicht hingegen einzelne Organe wie Herzen, Lebern oder Hirne, empfiehlt es sich, den Ausdruck „Hirntod“ zu ersetzen durch den Ausdruck „irreversibles Hirnversagen“. Dann aber sollte auch der Ausdruck „Hirntodkriterium“ reformuliert 17 „Wir führten die Körper toter Vögel in unsere Münder“ (Woolf 2005, 251, übers. v. K. A.), schreibt Virginia Woolf in ihrem Roman „The Waves“, womit sie die Differenz zwischen den inexistenten Lebewesen und ihren Leichnamen zum Ausdruck bringt. 17 Karim Akerma werden zu „hirnbezogenes Todeskriterium“. Berücksichtigen wir ferner, dass es unterschiedliche Kriterien gibt – in Großbritannien gilt ein stammhirnbezogenes Todeskriterium –, so sollten wir im Plural von hirnbezogenen Todeskriterien sprechen. X. Ein bloßes Spiel mit Worten? Benennungen und Handlungen Die Frage nach der Definition von Worten ist kein bloßes Spiel mit der Sprache. Im Falle der Worte „Lebensende“, „Lebensbeginn“ und „Lebewesen“ ist sie geradezu todernst. Lautet der Auftrag, jeden lebenden Menschen so lange wie möglich am Leben zu erhalten, so müssen Pfleger und Ärzte ganz unterschiedlich handeln, je nachdem, ob Patienten mit irreversiblem Hirnversagen lebende Menschen sind oder nicht. Ist es untersagt, Menschen in ihren frühesten Lebensphasen zu Forschungszwecken zu töten, so hängt die Legalität bestimmter Forschungsvorhaben davon ab, ob menschliche Frühembryonen definitionsgemäß bereits lebende Menschen sind oder – im Sinne der hier vorgeschlagenen Differenzierung – der Übergang vom funktionierenden menschlichen Organismus zum menschlichen Lebewesen noch bevorsteht. Literaturverzeichnis Akerma, K.: Verebben der Menschheit? Neganthropie und Anthropodizee. Freiburg 2000. Akerma, K.: Außerirdische Einleitung in die Philosophie. Extraterrestrier im Denken von Epikur bis Jonas. Münster 2002. Akerma, K.: Lebensende und Lebensbeginn. Philosophische Implikationen und mentalistische Begründung des Hirn-Todeskriteriums. Hamburg 2006. Akerma, K.: Agambens „nacktes Leben“ ist nicht zu retten. In: Widerspruch. Münchner Zeitschrift für Philosophie, Nr. 45, Jan. 2007, 151–156. Akerma, K.: Toward an Ontology of Consciousness with N. Hartmann and H. Jonas, in: Wautischer, H. (Hg.): Ontology of Consciousness. Percipient Agency. Cambridge, MA 2008, 449–474. Bichat, X.: Recherches physiologiques sur la vie et la mort (première partie) et autres textes. Paris 1994. Czihak, G./Langer, H./Ziegler, H. (Hg.): Biologie. Ein Lehrbuch. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 4. Aufl. 1990. Gervais, K. G.: Redefining Death. New Haven, London 1986. Green, M. B./Wikler, D.: Brain Death and Personal Identity, in: Philosophy & Public Affairs 9, no. 2, 1980, 105–133. 18 Organismen u Heidegger, M.: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit. Frankfurt am Main 2004. Hume, D.: A Treatise of Human Nature, Oxford 1978. IAU (International Astronomical Union): News Release – IAU0603: IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes, http://www.iau.org/public_press/news/release/iau0603/ (eingesehen am 26. 06. 2008). Jens, I.: „Ich sehe seinem Entschwinden zu“. Interview mit I. Jens, in: STERN, Ausgabe 15, 2008. Lamarck, J.-B. de: Philosophie Zoologique. Paris 1994. Liao, S. M.: The Organism View Defended. In: The Monist 89 (3), 2006, 334–350. Lindemann, G.: Die Interpretation „hirntot“. In: Schlich, Th./ Wiesemann, C. (Hg.): Hirntod. Zur Kulturgeschichte der Todesfeststellung. Frankfurt am Main 2001, 318–343. Marckmann, M./Synofzik, G.: Persistent Vegetative State. Verdursten lassen oder sterben dürfen? In: Deutsches Ärzteblatt Jg. 102, 2005, A 2079–2082. Mann, Th.: Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende, in: Thomas Mann: Die Erzählungen. Frankfurt am Main 1986, 854–960. McMahan, J.: The Ethics of Killing. Problems at the Margins of Life. Oxford 2002 Olson, E. T.: The Human Animal. Personal Identity Without Psychology. New York, Oxford 1997. Pichot, A: Histoire de la notion de vie. Paris 1993. Plessner, H.: Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens, in: ders.: Ausdruck und menschliche Natur, Gesammelte Schriften VII. Frankfurt am Main 2003, 201–387. Portmann, A.: Biologie und Geist, Göttingen 1998. Reuter, M.: Abschied von Sterben und Tod? Ansprüche und Grenzen der Hirntodtheorie. Stuttgart 2001. Rosenberg, J. F.: Thinking Clearly About Death, Englewood Cliffs, New Jersey 1983. Rosenboom, E.: Ist der irreversible Hirnausfall der Tod des Menschen? Die Problematik des irreversiblen Hirnausfalls und ihre Bedeutung für die Organtransplantationspraxis. Frankfurt am Main 2000. Schrödinger, E.: Was ist Leben? Zürich/München 1989. Shoemaker, S.: Self-Knowledge and Self-Identity. Ithaca, New York 1963. Singer, P.: Praktische Ethik. Stuttgart 2. rev. u. erw. Aufl. 1994. Singer, P.: Leben und Tod. Erlangen 1998. 19 Karim Akerma Singer, P.: Is the Sanctity of Life Ethic Terminally Ill? In: Kuhse, H./Singer, P. (Hg.): Bioethics. An Anthology. Oxford, Malden, MA 1999, 292–301. Twain, M.: Those Extraordinary Twins, in: Twain: Pudd’nhead Wilson and Other Tales. Oxford 1998, 147–209. Unger, P.: Identity, Consciousness & Value, Oxford 1990. Wittgenstein, L.: Philosophische Untersuchungen. In: Ludwig Wittgenstein. Werkausgabe Bd. 1. Frankfurt am Main 1984, 225–580. Wittwer, H.: Der Leichnam aus der Sicht der Philosophie. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Berlin 56, 2008, 97–117. Woolf, V.: The Waves. London 2005. 20