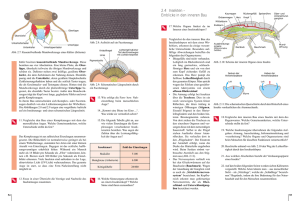

Aus dem Institut für Veterinär- Anatomie, -Histologie und

Werbung