Zusammenfassung OR AT

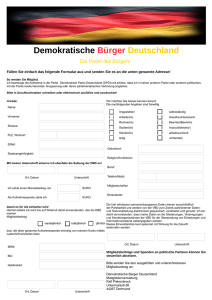

Werbung