(c) Oliver Uschmann 2013 - E-Werk

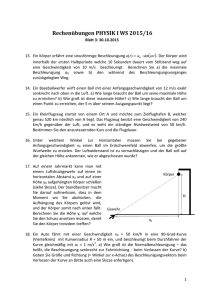

Werbung