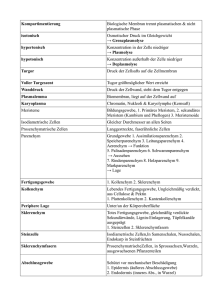

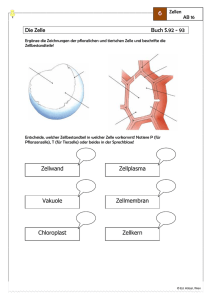

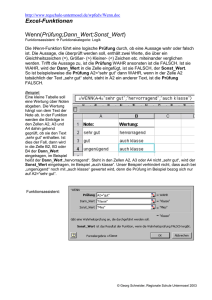

2 Die Zelle als morphologisches System

Werbung