TüKliS Kernspintomographie

Werbung

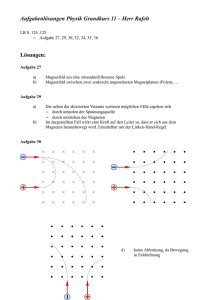

TüKliS Kernspintomographie praktische Übungen zur klinischen Anwendung Grundlagen Kernspintomographen bestehen heute normalerweise aus einer Röhre, in die der Patient eingeschoben wird, um die sich die Spule eines supraleitenden Elektromagneten windet. Diese Modelle gibt es bis zu einer Feldstärke von 3-4 Tesla. Der Magnet wird einmal angeschaltet und liegt in einem Heliumbad von wenigen Grad Kelvin, damit das Material supraleitend bleibt. Deshalb muss man keine weitere Energie zuführen und das Magnetfeld bleibt immer bestehen. Deshalb ist natürlich auch Vorsicht angebracht, da zu jeder Zeit ein extrem starkes Magnetfeld von z.B. 3 Tesla um das Gerät besteht. Außerdem gibt es noch offene Kernspintomographen mit resistiven Elektromagneten, die eine Feldstärke von etwa 0,2 Tesla erreichen. Diese haben eine viel schlechtere Bildqualität, es können jedoch während der Untersuchung z.B. Biopsien genommen, Medikamente lokal appliziert oder Hochfrequenzablationen durchgeführt werden; in der Röhre kommt man während der Untersuchung halt nicht an den Patient ran. Physikalisches Prinzip Der äußere, konstante, starke Elektromagnet erzeugt ein konstantes, sehr starkes Magnetfeld, das vor allem auf Eisen wirkt, weniger stark auf andere Metalle (auch Edelstahl). In den Kernspinraum darf man keine Metallteile, Laptops, Kreditkarten (magnetischer Speicher), Schlüssel, Laptops, Uhren usw. mitnehmen. Durch die Eigendrehung (Spin) der Protonen im Kern jedes Atoms entsteht jeweils ein kleines Magnetfeld (drehende Ladungsträger erzeugen immer ein Magnetfeld), jedoch ist die Drehrichtung beliebig, und die unzähligen kleinen Magnetfelder heben sich makroskopisch auf. Bringt man Gewebe oder andere wasserstoffkernhaltige Stoffe in ein Magnetfeld, richten sich die Magnetfelder, die durch die Spins erzeugt werden, etwas häufiger in Richtung des Magnetfelds als dagegen aus. Bei einer Feldstärke von einem Tesla richten sich drei von einer Million Wasserstoffkernen *mehr* in Richtung des Magnetfeldes als in Gegenrichtung aus. Mehr Ausbeute kann man bei stärkerem Magnetfeld oder niedrigeren Temperaturen (weniger Energiegehalt) erreichen, allerdings lassen sich die Patienten so schlecht kühlen, deshalb erhöht man das Magnetfeld immer weiter. Die ausgerichteten Mini-Magnetfelder kann man mit ihrer Eigenresonanzfrequenz anregen (die wäre bei 1H und einer Feldstärke von 1T 42,6MHz, bei 3T 127,8MHz). Mit einem Hochfrequenzsender bringt man die Spins zum Schwingen um ihre Drehachse, sie präzedieren, bis sie nicht mehr entlang des starken äußeren Magnetfeldes B0 (z-Achse), sondern parallel dazu auf der xy-Ebene drehen. Damit wirken sie selbst als Hochfrequenzsender, deren Signal man wiederum mit einem Hochfrequenzempfänger aufnehmen kann. Diese Funktion übernimmt dieselbe Spule, die zuerst das Hochfrequenzsignal einstrahlt (danach wird sie ausgeschaltet und empfängt das HF-Signal aus dem Gewebe). Dieses Signal besteht aus Radiowellen, die sehr viel energieärmer sind als etwa sichtbares Licht und damit nicht ionisieren können, d.h. sie können keine Molekülstrukturen, nicht einmal Tertiärstrukturen von Proteinen, zerstören und keine Schädigungen des Gewebes verursachen, von der geringen Erwärmung abgesehen. Das Problem ist, dass jeder Körper, der eine Temperatur hat, selbst immer elektromagnetische Wellen abstrahlt. Auch in dem Bereich, den man im MRI (magnetic resonance imaging) messen will, strahlen menschliche Körper und verursachen somit Störungen. Deshalb versucht man immer, die HF-Spule so nah wie möglich an den zu messenden Bereich zu bringen wie möglich. Für jeden Zweck hat man eine eigene Spule, jede ist kleiner und damit besser als die im Gehäuse des Kernspintomographen eingebaute Spule. Es gibt etwa Kopfspulen und Handspulen, jede so teuer wie ein Auto, aber es lohnt sich auf Grund der sehr viel besseren Bildqualität bei geringerer Aufnahmezeit. Von der Hochfrequenz rührt das zweite Gefahrenmoment des Kernspins, da sie mit Energien bis zu 30kW eingestrahlt wird, wodurch sich Leiter, etwa Zahnspangen oder EKG-Kabel, sehr schnell erwärmen können und Verbrennungen verursachen, ähnlich wie in einer Mikrowelle. Spektroskopie Die Signalintensität aus dem untersuchten Volumen wird als Funktion der Resonanzfrequenz dargestellt; eine Intensität über die Frequenz aufgetragen nennt man Spektrum. Auch in der MRT kann man Spektren von Geweben erstellen, da jedes Wasserstoffatom, je nach Bindung in seinem Molekül, eine andere lokale Feldstärke erfährt und damit mit einer anderen Frequenz präzediert und strahlt. Das liegt daran, dass die Elektronenhülle jedes Moleküls das äußere Magnetfeld mehr oder weniger stark abschirmt, je nach Molekülaufbau. Ein äußeres Magnetfeld induziert immer gegengerichtete Kreisströme in der Elektronenhülle, die es abschirmen. Man kann z.B. ein Volumen von 3cm³ im M. tibialis anterior untersuchen, wobei man im Spektrum von links nach rechts (schwächere nach stärkere Abschirmung, höhere nach niedrigere Frequenz) Wasser, Cholin, Kreatin, EMCL (extramyocelluläre Lipide) und IMCL (intramyocelluläre Lipide) unterscheiden kann. Im Gehirn kann man das Signal von NAA (N-Acetyl-Aspartat), Glutamin und andere Neurotransmitter gut unterscheiden. Auf der x-Achse wird ppm (parts per million) aufgetragen, ganz rechts 0ppm, d.h. die „normalen“ 42,6MHz (als Referenzmolekül hat man irgendwann einmal das Tetramethylsilan festgelegt), nach links dann 1, 2, 3 usw. ppm, wobei die Frequenz jedesmal um ein Millionstel steigt, also um 42,6Hz. Dafür gibt es aber zur Zeit wenige klinische Indikationen, die wichtigste ist wohl das Grading und die Klassifikation von Hirntumoren. Man kann nur Signale von relativ kleinen Molekülen messen, die eine lange Nachklingzeit haben; starre, große Moleküle kann man nicht sehen, obwohl sie auch Wasserstoffkerne enthalten. Sie geben die Energie zu schnell wieder ab und haben eine zu geringe Nachklingzeit. Man braucht im Gewebe eine Konzentration im mmol-Bereich, sonst kann man die Moleküle auch nicht nachweisen und sie gehen im Rauschen unter. Selbst wenn man 10 Minuten misst, kommt man kaum unter eine Empfindlichkeit von 5mmol/l. Bildgebung Die Signalintensität wird entsprechend dem Ausgangsort in einer Matrix aus Bildelementen dargestellt. Kerne mit gleichvielen Protonen und Neutronen haben von außen betrachtet keinen Spin, da sich die Spins im Kern von Protonen und Neutronen (gegengerichtet) gegenseitig aufheben. 4Helium oder 12C haben zum Beispiel keinen Spin, das ist sehr ärgerlich... zum Glück ist ein Prozent der Kohlenstoffatome das Isotop 13C, das auch nicht radioaktiv ist; es besitzt 7 Neutronen und 6 Protonen, damit wieder einen Kernspin. In der Bildgebung lässt man in der Regel die chemische Verschiebung außer Acht, da man damit eher Artefakte produziert. Man unterscheidet also nicht zwischen an Wasser oder Fett gebundenen Wasserstoff, sondern schaut nur, wieviele Wasserstoffatome es im Gewebe hat (PR = Protonendichte). Fett und Wasser geben ein starkes Signal ab und werden mit hellen Pixeln dargestellt, „normales“ Gewebe wie Muskeln mit einem Mittelgrau, Knochen enthalten kaum Wasserstoffkerne in flüssigen (Fett ist im Körper auch eine Flüssigkeit bei Körpertemperatur) Moleküle und werden schwarz dargestellt. Prinzipien der Ortskodierung in der MRT: Man hat nicht, wie im CT, Blenden und viele Detektoren, man hat tatsächlich nur einen Detektor, die HF-Sende- und Empfangsspule, über die man nachher ein dreidimensionales oder wenigstens zweidimensionales Bild erhalten muss. Aus einem einzigen eindimensionalen Signal, wohlgemerkt... das erfordert einigen Aufwand. Man verwendet deshalb verschiedene Tricks. Der erste ist ein entlang der Körperachse geschaltetes Gradientenfeld, das ein paar Millitesla Unterschied macht. Deshalb hat es nur eine Schicht im 3D-Raum, bei der die Magnetfeldstärke genau zu der eingestrahlten Frequenz passt und deren Protonen angeregt werden. Alle Signale, die die Spule nachher empfangen kann, müssen also aus dieser einen Schicht stammen und nicht sonstwo aus dem Körper. Die Ortskodierung innerhalb der Schicht ist ein weiteres Problem. Man schaltet, nachdem die Protonen angeregt wurden und schwingen, wieder verschiedene schwächere Gradientenfelder von links nach rechts oder von oben nach unten und nimmt von jedem Zustand die gesamte Überlagerungsfrequenz auf: Man nimmt eine Matrix von (komplexzahligen) Rohdaten auf, die für das menschliche Auge ziemlich wirr aussieht. Dann lässt man eine 2D-Fouriertransformation drüberlaufen und voilà, raus kommt ein fertiges, scharfes Grauwertbild, jedenfalls, wenn der Patient während der Aufnahme nicht gewackelt hat. Genauer: Nachdem eine Schicht angeregt wurde, wird kurz ein Phasengradient (Gphase) in y-Richtung geschaltet, der bewirkt, dass ein Teil der Magnetvektoren schneller läuft als die anderen. Er wird schnell wieder ausgeschaltet, danach rotieren die Magnetvektoren wieder alle gleichschnell, eine Zeile weiter unten hat jetzt aber z.B. einen Phasenvorsprung gegenüber einer Zeile weiter oben. Danach wird Gread geschaltet und gleichzeitig mit der Spule das Signal ausgelesen. Gread bleibt während der ganzen Auslesezeit geschaltet; dieser Gradient bleibt konstant, während eine Zeile ausgelesen wird, für die nächste wird er jeweils wieder umgeschaltet. Dadurch verschieben sich die Phasen in x-Richtung während der Auslesezeit, so dass man praktisch die Position innerhalb der Zeile bestimmen kann. Probleme / Artefakte: - Einfaltungen entstehen bei Strukturen, die in der Schicht, aber außerhalb des Bildfeldes liegen - in Phasenkodierrichtung. Wenn also eine Nase aus dem Bildfeld herausragt, muss man die Phasenkodierrichtung in der anderen Richtung wählen, um keine Einfaltung zu erzeugen. Das liegt daran, dass der Phasenkodiergradient nur von 0° bis 360° eindeutig ist, das Gerät kann nicht zwischen 370° und 10° unterscheiden, deshalb erscheint etwa die Nase, die oben aus dem Bild herausragt, wieder unten in das Bild hereinragend, während der Hinterkopf, der unten nicht mehr reinpasst, oben ins Bild kommt (wenn man die Phase falsch wählt). Man wählt also von links nach rechts Phasenkodierung und von oben nach unten Frequenzkodierung, da Frequenzen auch außerhalb des Bereiches eindeutig definiert sind und abgeschnitten werden können. Die optimale Wahl der Phasenkodierung hängt von der Geometrie der signalgebenden Körperteile ab, also je nachdem, ob etwas oben/unte oder links/rechts aus dem Bildbereich ragt. Man kann auch Abschirmdecken verwenden, die man über die Körperteile legt, die man nicht eingefaltet haben möchte. Diese sind innen mit einem Kupfernetz ausgekleidet, trotzdem werden sie nicht warm (irgendeine spezielle Konstruktion). - Bewegungsartefakte entstehen, wenn der Proband während der Aufnahme atmet, anstatt den Atem anzuhalten, oder wenn man versucht, das Herz aufzunehmen. Auch die Areale, die sich nicht bewegen, kann man nicht mehr beurteilen, da sich die bewegten Areale auf Grund der Fouriertransformation über das ganze Bild verteilen. Den Darm oder benachbarte Organe kann man nur richtig untersuchen, wenn man Buscopan oder so gibt, um ihn etwas zu plätten, damit nicht ständig peristaltische Wellen durchlaufen. - „Chemical shift“: Wasser wird z.B. etwas weiter links dargestellt, als es eigentlich ist, Fett etwas weiter rechts, je nach Aufnahmetechnik. Das liegt an dem jeweils lokal anderen Magnetfeld, das ja auch zur Ortskodierung dient und deshalb beeinflussen die chemischen Eigenschaften die Ortskodierung. - Probleme bei der Schichtauswahl sind abgerundetes Schichtprofil (kein Rechtecksignal) und die Schichtdicke. Kernspinresonanz-Diagnostik Man kann sehr unterschiedliche Bilder von der gleichen Schicht bekommen, um z.B. Morphologie oder Funktion zu beurteilen. So kann man etwa Blut „ausblenden“, da das MRI empfindlich auf Bewegungen reagiert. Man kann z.B. Turbulenzen im Blutstrom des Herzens oder der Aorta darstellen; turbulente Strömungen erscheinen dunkler als laminare. Solche Bilder werden natürlich EKG-getriggert und mit Luft anhalten aufgenommen, um die Bewegung des Herzens zu kompensieren. Kontraste bei der Standard-MR-Bildgebung: - Protonendichte-gewichtet (PD-gewichtet) - T1-gewichtet - T2-gewichtet Im PD-gewichteten Bild tauchen viele Kontraste aus den anderen zwei Gewichtungen überhaupt nicht auf. Es ist am einfachsten zu verstehen: Hell ist es dort, wo die Protonendichte hoch ist, dunkel dort, wo sie niedrig ist. Hell wird Fett und Wasser dargestellt, dunkel vor allem Bindegewebe wie Sehnen oder die Kortikalis von Knochen. Das PD-gewichtete Bild wird nach 10ms aufgenommen. Im T1-gewichteten Bild sieht man schon mehr Kontraste; Wasser wird hier sehr dunkel dargestellt, im T2-gewichteten Bild sehr hell, während T2-gewichtet das fett dunkler ist. Das Zurückgehen der Quermagnetisierung im Gewebe wird durch die T2-Zeit beschrieben, etwa 100ms nach Anregung wird das Bild aufgenommen. In diesen 100ms ist in unterschiedlichen Geweben unterschiedliches passiert. Freies Wasser geht in seiner Signalstärke relativ langsam zurück, Fett sehr viel schneller, dadurch entstehen die Kontraste. Das Wasser im Muskel, das häufig in der Hydrathülle von Proteinen gebunden ist, hat eine völlig andere Umgebung als freies Wasser und deshalb völlig andere Relaxationseigenschaften, es weist schon nach 50ms fast keine Quermagnetisierung mehr auf, deshalb erscheinen Muskeln im T2-gewichteten Bild fast schwarz. Da das PD-gewichtete Bild nach 10ms und das T2-gewichtete Bild nach 100ms aufgenommen wird, ist es immer dunkler, jedoch verlieren manche Gewebe schneller Signal und sind schon fast schwarz, während andere langsamer verlieren und noch ungefähr gleich hell sind wie im PD-gewichteten Bild. Um ein T2-gewichtetes Bild zu bekommen, muss man einfach länger warten als beim PD-gewichteten. Beim T1-gewichteten Bild variiert man die Zeit von einer Anregung zur nächsten. Man wartet nicht mehr 5s, bis die Signale von Wasser, Fett und allen möglichen Geweben wieder im Ausgangszustand (unangeregt) sind, sondern regt schneller wieder an. Man muss nämlich zwischen zwei Relaxationen unterscheiden. Das Gesamtsignal aus dem Gewebe präzediert nach dem HF-Impuls auf der Äquatorebene mit der spezifischen Frequenz. Danach sinkt sowohl die Quermagnetisierung durch ein Auseinanderlaufen der Phasen jeden Atoms, während gleichzeitig die Längsmagnetisierung wieder zunimmt, während sich jeder einzelne Vektor wieder aufrichtet. T1 wird durch die Energieabgabe an das Gewebe vermittelt, während T2 durch die unterschiedliche Dephasierung in verschieden homogenen Geweben entsteht. Gibt man etwa Salz in Wasser, ist die T2-Relaxationszeit sehr viel kürzer als bei reinem Wasser, da die einzelnen in Wassermolekülen gebundenen Wasserstoffkerne unterschiedliche Umgebungen haben, damit ein unterschiedlich starkes Magnetfeld erfahren und unterschiedlich schnell dephasieren. Wenn alle Vektoren völlig dephasiert sind, d.h. in allen möglichen Phasen um die Achse laufen, heben sie sich in ihrer Gesamtheit wieder auf, sogar wenn der Vektor noch perfekt um den Äquator läuft und sich noch nicht wieder aus der Quer- in die Längsachse aufgerichtet hat, man erhält trotzdem keine Quermagnetisierung mehr > das ist die T2-Relaxation, die man sich beim T2-gewichteten Bild zu Nutze macht. Beim T1-gewichteten Bild wartet man zwischen den Anregungen nicht mehrere Sekunden, sondern regt z.B. alle 0,5s an, so dass das Fettgewebe schon fast wieder völlig in Längsrichtung aufgerichtet ist, während freies Wasser kaum in die Längsrichtung relaxiert ist und somit kaum noch Signal liefert, da man es nicht umklappen kann, wenn der Vektor sowieso noch in der Querachse (xy-Ebene) ist. Eine weitere Technik ist die Chemical-Shift-selektive Bildgebung, die man etwa wasserselektiv oder fettselektiv nutzen kann. Das lohnt sich zum Beispiel bei einer Osteomyelitis, wenn man wenig Wasser in viel Fett sucht, oder wenn man Bewegungsartefakte vom Unterhautfett vermeiden möchte. Wenn man fettselektive Bilder macht, will man etwa wissen, ob jemand eine Fettleber hat. Ob das jetzt 3% oder 6% sind, fällt bei einem normalen Bild nicht auf, bei einem fettselektiven schon; man kann auch Fettbestandteile im Muskelgewebe suchen. Das funktioniert nicht in allen Bereichen des Körpers, das Feld muss sehr homogen sein. Die Homogenität muss über das gesamte Feld weniger als 1ppm betragen, das geht z.B. im Bereich von Thorax oder Kinn nicht, die Feldinhomogenitäten verursachen, oder wenn der Patient einen Hosenknopf im Aufnahmebereich hat... In fettselektiven Bildern kann man Karzinommetastasen ganz gut nachweisen (enthalten praktisch nie Fett), während Adenome sich in fettarmen Geweben gut nachweisen lassen (enthalten oft viel Fett). Man kann damit halbwegs sicher sagen, ob es sich um einen gutartigen (viel Fett) oder bösartigen (wenig Fett) Tumor handelt. EKG-Triggerung im Magnetfeld: EKG-getriggerte Aufnahme ist notwendig bei der MR-Darstellung des Herzens. Problem: Induktion von Spannung in den Ableitungskabeln durch Bewegung und Gradientenschaltung; es werden erste Versuche mit optischer Übertragung durchgeführt. Ein EKG-Kabel ist halt ein sehr guter Leiter, in dem bei jeder geringen Bewegung, egal in welcher Richtung, in diesem starken Magnetfeld ein störender Strom induziert wird. Kardio-MRT: CINE-Technik: Segmentierte GE-Sequenz zur Darstellung der Funktion des Herzens; Akquisitionsdauer ca. 15s mit Atemhaltetechnik. Makrozirkulation: MR-Angiographie: „Inflow“-Bildgebung durch partielle Sättigung des stationären Gewebes. Wenn man schnell hintereinander anregt (kurze Repetitionszeiten von 10-20ms), wird das stationäre Gewebe gesättigt, d.h. es findet kaum T1-Relaxation statt, bis der nächste HF-Impuls kommt. Das Blut dagegen strömt aus einer anderen Schicht in die aufgenommene Schicht hinein und wurde davor nicht angeregt, weshalb man fast nur noch vom Blut Signal erhält, da es sich noch gut anregen lässt. Damit erhält man sogar ohne Kontrastmittel schicke 3D-Bilder etwa von Gefäßen des Hirns. Inzwischen verwendet man jedoch fast immer Kontrastmittel, die die T1-Relaxationszeit um das 100fache beschleunigen können, so dass die Qualität einiges besser wird. Mikroskopische Bewegung: - Diffusion ist eine ungeordnete Bewegung der Moleküle - diese Bewegung kann durch Grenzstrukturen (z.B. Zellmembranen) behindert werden. - Die Diffusion ist bei Infarkten des Gehirns eingeschränkt. Die Diffusion findet einiges schneller statt, als man sich das gemeinhin vorstellt. Innerhalb einer Zehntelsekunde bewegt sich ein Wassermolekül einmal durch eine ganze Zelle, innerhalb einer Sekunde wird der Großteil des intrazellulären Wassers komplett ausgetauscht, wenn die Membranen halbwegs durchlässig sind. Die derzeit beste Methode, einen Infarkt nachzuweisen, ist die diffusionssensitive echoplanare Aufnahme ischämischer Hirnläsionen. Man verwendet eine starke Diffusionsgewichtung, wodurch die Liquorräume komplett schwarz werden (nicht in der Bewegung eingeschränkt), während frische Infarkte hell dargestellt werden (starke Einschränkung der Diffusionsbewegung). Man schaltet dabei die Gradienten so, dass sie sehr bewegungsempfindlich werden. Diese Bilder sind auch automatisch etwas T2-gewichtet, da der Aufbau der bewegungsempfindlichen Gradienten ziemlich lange dauert und die Repetitionszeit relativ lang sein muss. Magnetisierungstransfer als „Marker von Gewebekompartimenten“: Ww zwischen freien Wasserprotonen und Makromolekülen; selektive Sättigung der Makromolekül-Protonen. Man zieht das Bild mit Vorpulsen vom Bild ohne Vorpulse ab und erhält ein neues, in dem man vor allem Im Gegensatz zur wasserselektiven Bildgebung korreliert der MT-Effekt mit der Zellularität, auch mit der Aplasie. Der Unterschied zwischen T1-Gewichtung und Magnetisierungstransfer ist, dass man bei T1-Gewichtung schnell hintereinander anregt und jeweils ein Bild aufnimmt, beim Magnetisierungstransfer strahlt man vor jeder Aufnahme ein spezielle Vorsignal ein, das spezifisch Makromoleküle sättigt, so dass diese nicht mehr so stark dargestellt werden. Änderungen des äußeren Magnetfelds durch einen paramagnetischen Zylinder: Man kann das anliegende, konstante B-Feld durch einen paramagnetischen Zylinder seitlich abschwächen und oben und unten verstärken. Man kann dies schön bei Kupfersulfat-Phantomen sehen, es bilden sich Knicks in den Streifen des Magnetfeldes, etwas ähnliches passiert aber auch bei einigen Krankheiten, etwa Hämosiderose oder bei AML-Patienten, bei denen sich paramagnetisches Material in der Leber bzw. im Rückenmark ablagert. Auch zur Osteoporose-Diagnostik lässt sich das Verfahren verwenden; bei normaler Knochendichte wird das Magnetfeld durch die dichte Spongiosa sehr inhomogen, bei geringer Knochendichte kann man die Magnetfeldstreifen relativ homogen durch die Knochen laufen sehen. MR-Kontrastmittel: - Komplexe wie Gd-DTPA werden intravenös appliziert - Die longitudinale Relaxationszeit T1 der Protonen wird in der Umgebung der Gd-DTPA-Komplexe verkürzt. Man kann z.B. bei einem Patienten mit Optikusgliom als KM Gd-DTPA geben, das sich im Gliom anreichert. Das KM sieht man gar nicht, es sorgt aber dafür, dass die T1-Relaxationszeit sehr viel höher wird und die Areale, die es aufgenommen haben, in T1-gewichteten Bildern mit hoher Repetitionszeit (schnelle Anregungen) viel heller dargestellt wird als vorher. Virtuelle MR-Endoskopie: Zuerst muss der Darm leer sein, man führt z.B. ab oder der Patient muss einen Tag oder länger nüchtern bleiben. Dann füllt man ihn mit Kontrastmittel ab und nimmt das Abdomen auf. Aus den dann sehr starken Kontrasten kann man ein 3D-Bild des Darms errechnen, in dem das Lumen scharf abgegrenzt ist. Damit lassen sich Polypen schnell und zuverlässig erkennen, indem man einmal durch den Darm fliegt, anstatt 500 Bilder durchzublättern. Es gibt auch eine andere Methode, bei der man den Darm mit Wasser füllt und Kontrastmittel ins Blut gibt, wodurch man auch verschiedene Typen von Polypen unterscheiden kann. Die Wasserfüllung mit Kontrastmittel außen (nennt sich Kontrastinversion) ist heute das Standardverfahren, denn sie ist einiges kostensparender. Gasblasen, die man nie ganz aus dem Darm kriegt, geben allerdings auch kein Signal, so dass man sie nicht von Polypen unterscheiden kann, deshalb nimmt man den Patient jeweils einmal in Bauch- und in Rückenlage auf, um Gasblasen von Polypen unterscheiden zu können (Gasblasen gehn nach oben...). Gegenüber der reellen Endoskopie hat die virtuelle immerhin den Vorteil, dass man immer den ganzen Darm beurteilen kann, während man bei der reellen teilweise nicht an Karzinomen vorbeikommt und so evtl. ein zweites Karzinom weiter innen nicht feststellen kann. MR-kompatible Materialien: Geschlossene Metallleiter, etwa Metallstents für Gefäße, schirmen das Magnetfeld komplett ab, während sie, wenn sie an einer Stelle offen sind, für die MRT halbwegs durchsichtig sind. Man versucht, Materialien zur Verwendung in der MRT zu entwickeln, die wenig Magnetfeldinhomogenitäten verursachen und auch selbst möglichst schwach darauf reagieren (Erwärmung, Magnetisierung). Kontrastgebende Gewebeeigenschaften in der MRT: - Protonendichte (oder Dichte anderer Kerne) - Relaxation entlang und senkrecht zur Feldrichtung (T1 und T2) - chemische Verschiebung (molekulare Bildgebung) - Bewegung: Perfusion, Blutfluss, Diffusion usw. - ... Neue Entwicklung: Ganzkörper-MRT: Abdeckung des gesamten Körpers ohne Spulenwechsel oder Umlagerung. Man kombiniert praktisch alle Spulen, packt den Patient komplett in Spulen ein und platziert in auf einer Liege, die automatisch hin- und herfährt, und kann in einem Schritt den gesamten Körper aufnehmen. Praktisch etwa zum Tumorscreening oder zum Checken des Gefäßstatus... oder für Gesunde, die einmal für viel Geld einen Ganzkörpercheck wollen. Es gibt sogar schon eine Technik, die schnell „vorscannt“ und vor jedem eigentlich Scan erkennt, wo das Zwerchfell steht, so dass man ohne Atemkommandos von der MTA auskommt, um Bewegungsartefakte zu vermeiden. Für den Ganzkörper-Gefäßstatus kann man intravenös Kontrastmittel geben (nicht wie bei der normalen Angio arteriell) und ein sehr schönes 3D-Bild des Gefäßbaums aufnehmen. Man kann sogar mit starker T2-Gewichtung ohne Kontrastmittel recht annehmbare Bilder aufnehmen.