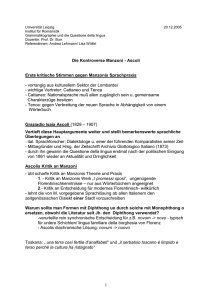

Vortrag zu Power Point Präsentation: Grammatichetta Vaticana

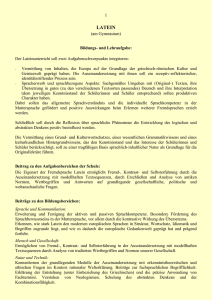

Werbung

Vortrag zu Power Point Präsentation: Grammatichetta Vaticana Leon Battista Alberti wurde 1404 in Genua als unehelicher Sohn von Lorenzo Alberti geboren. Er war tätig: als Schriftsteller von Texten, Komödien (una commedia autobiografa), Dialogen, und Theorien in lateinischer Sprache und in Volgare, als Architekt (Alberti als Architekt dürfte den meisten am meisten sagen, da er neben Brunelleschi = Duomo di Firenze, der Berühmteste seiner Zeit war; zB. Palazzo Rucellai, S. Maria Novella, etc. ) als Archäologe (verfasste mit der Descriptio urbis Romae eine akkurate Rekonstruktion der Topographie des antiken Rom und er versuchte die römischen Schiffe aus dem Nemisee zu bergen) als Theoretiker der bildenden Künste (=De pictura, 1435/ De re aedificatoria, 1452-10 Bd. = Berühmtheitsgrad von Vitruv/ Della statua, ?) als Mathematiker, Wissenschaftler und Musiker. Alberti entsprach also genau dem Typ des neuen Renaissancemenschen, dem Uomo Universale. (Womit er einiges mit Leonardo gemeinsam hat, also nicht nur den Stand des unhehlichen, nur vom Vater beschützen Sohn). Zunächst studierte er in Venedig und Padova Literaturwissenschaft (studio delle lettere), um sich danach in Bologna dem kanonischen Recht zu widmen. Dabei vernachlässigte er nie seine anderen Interessen. Mit dem Tod des Vaters 1421 (so lässt sich vermuten) und damit dem fehlenden Patronats als unehelichem Kind geriet er in Konflikte mit der Familie, was ihn dazu veranlasst haben könnte, die kirchlichen Weihen zu empfangen und eine geistliche Karriere einzuschlagen. So wurde er 10 Jahre später Sekretär des Patriarchat von Grado (heute Adriaküste/ Udine) und schon im folgenden Jahr, 1432, zog er nach Rom, um dort ‚abbreviatore apostolico’ zu werden. Ein Amt, das er gut 34 Jahre bekleidete. Ich möchte kurz auf die Libri della Famiglia eingehen: Es sind vier Bücher, in denen er verschiedene Themen behandelt, die sich auf Familiengeschehnisse beziehen und in Padua des Jahres 1421 handeln. Über die behandelten Themen lässt er vier reale Albertimitglieder und eine imaginiertes (er selber als Kind) 1 miteinander in einen Dialog diskutieren. Dabei vertritt der eine Teil eine konservative Einstellung und der andere eine moderne. Diese Bücher gelten heute als wichtiges Zeugnis. Sowohl aus sozialer und kulturwissenschaftlicher Sicht betrachtet, als auch da sie in volgare geschrieben sind. Die vier Bücher hat er zu verschiedenen Zeiten erarbeitet: die ersten drei hat er in Rom in den Jahren 1433 – 1434 geschrieben, das vierte Buch, das das Thema Freundschaft behandelt wurde in den Jahren 1436 – 1437 fertig gestellt und im Oktober 1441 offiziell dem Senat des florentinischen Volkes angelegentlich dem Certame coronario gewidmet. 1436 kam das generelle Vorwort in Druck und 1436-37 das des vierten Buches, das sich wie ein Brief an Francesco d’Altobianco Alberti präsentiert (Ich komme später noch mal kurz darauf zurück) Die Grammatichetta Der Name Traditionell wird das Werk als Grammatichetta vaticana bezeichnet, denn die einzige erhaltene Kopie wird unter dem Kodex Reginense Latino 1370 aufbewahrt, der nebenbei gesagt in der Vatikanbibliothek ist. Colombo („Leon Battista Alberti e la prima grammatica italiana) hat den Titel Della lingua toscana vorgeschlagen oder zumindest einen, in dem der Ausdruck lingua toscana auftaucht. Das Entstehungsdatum In ihrer Introduzione hat Cecil Grayson auf einen Zeitraum zwischen 1434 und 1443 gelegt (1964) Später, als sie den III Band der Familienücher herausgibt gibt sie eine neue Einschätzung, in der sie davon ausgeht, dass die Grammatik während des 5. Jahrzehnts des 15. Jhd. geschrieben wurde, aber in jedem Fall nicht später als 1454. Eine anderer Gorni hat das Datum wieder in das 4. Jahrzehnt zurückgesetzt auf der Basis von einwandfreien Betrachtungen der biographischen und kulturellen Ordnung innerhalb der europ. Volgare-Geschichte nimmt die grammatichetta den 9. Platz ein; es gibt keine ital. Vorgänger! Für Italien folgen die Grammatik von Fortunio und die von Bembo (ca. 70 Jahre später) Die Vorgänger der europ. Grammatiken: 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Auraicept na nÉces (Irland, VII sec.)) Fyrsta Malfroediritgerdin (Irland, XII sec.) Razos de Trobar von Raimon Vidal (Provenzalisch, XIII sec.) Donatz Proensals von Uc Faidit ( Provenzalisch, ca. 1240) Cerddwriaeth von Einion Offeiriad ( Gällisch, 1322) drittes Buch der Leys d’amors (Provenzalisch, 1356) Trattati Bardici (Irland, XIII – XVI sec.) Donait françois von John Barton (Französisch, 1409) 9. GRAMMATICHETTA VATICANA 10. Gramática de la lengua castellana von Elio de Nebrija (Spanisch, 1492) 11.Regole grammatichali della volgar lingua von Giovan Francesco Fortunio (Ital., 1516) 12.III. Buch der Prose della volgar lingua von Pietro Bembo (Ital., 1525) 13. Gramática da Língua Portuguesa von Fernão de Oliveira (Portugal, 1536) 14. Gramática da Língua Portuguesa von João de Barros (Portugal, 1540) Etc. Im ideologischen und historischen Kontext gesehen kommt der Grammatichetta eine Schwellenfunktion zu. Sie kann als Übergang von Mittelalter zu Frührenaissance gesehen werden und damit als eine l’ultima grammatica del Medioevo aber sie ist auch, in anderer Hinsicht wie eine prima grammatica del Rinascimento konstituiert. Was nun den historisch-kulturellen Kontext angeht, so ist die Grammatichetta in hinsicht auf ihre Terminologie und den Konzeptionalisierung als ‚letzte Grammatik des Mittelalters’ zu betrachten. Die sich darin spiegelnde Ideologie und ihre Inhalte dagegen weisen sie als eine ‚erste Grammatik der Renaissance’ aus. Eine kurze Vorgeschichte der Grammatichetta: Mit Historie und Theorie der Zusammenhänge zwischen dem Latein und dem Volgare begann Alberti sich seit 1435 zu beschäftigen, auf der Welle der Diskussion, die im März des selben Jahres in Florenz begann – im Vorzimmer von Eugenio IV – und in der es um die Beschaffenheit der Sprache ging, die im antiken Rom gesprochen wurde und an der die gefeiertsten Vertreter des Humanismus des anfänglichen 15. Jhd. teilnahmen: Biondo Flavio, Leonardo Bruno, Antonio Loschi, Poggio Braciolini, Andrea Fiocchi, Cencio Rustici. ... Diese querelle wurde durch das ganze Jahrhundert hindurch geführt. (S. XV) Und so weitete sich der Disput, der ursprünglich um die Beschaffenheit der der gesprochenen Sprache von Rom ging, auf die genetische und hierarchische Frage zwischen dem Latein und dem Volgare aus. Folglich begannen sich auch jene damit zu beschäftigen, die an der 3 ursprünglichen Fragestellung nicht interessiert waren, sich jedoch an der terminologischen Klärung der zweiten beteiligen wollten. Die Unmöglichkeit zum Latein zurückzukehren gründete sich bei Bruni auf die Gegensatzpaare Latein = Grammatisch / Volgare = Agrammatisch (In den mittelalterlichen Grammatikschulen war das Volgare ein untergeordnetes Kommunikationsmittel; es war nicht das Objekt des Unterrichtes, sondern allerhöchstens ein partielles Instrument zur grammatischen Erläuterung, von den Lehrern und Schülern nur in der Anfangsphase des Unterrichts genutzt. Im mittelalterlichen Frankreich sah die pädagogische Strategie den Gebrauch des Volgare zu dem einzigen Zweck vor den Schüler am Ende in die Lage zu versetzen sich in gelehrtem Latein auszudrücken. Man griff auf die Muttersprache nur dann zurück, wenn es Probleme zu klären galt. So erfolgte an den italienischen Grammatikschulen die Alphabetisierung und die ersten Lektüren nur auf Latein Auf das Latein griff man, wie Dante bezeugt, zurück, das es den Lehrern leichter viel den Schülern das Latein zu demonstrieren und jenen viel es leichter hineinzukommen: „Ancora, questo mio volgare fu introduttore di me ne la via di scienza, che è ultima perfezione, in quanto con esso io entrai ne lo latino e con esso mi fu mostrato: lo quale latino poi mi fu via a più innanzi andare.”1 Die Überlegenheit, die, auf dem Gebiet des praktischen Schulunterrichts, der antiken römischen Sprache gegenüber den modernen europäischen entgegengebracht wurde hatte einen ideologischen Korrespondent in der Überzeugung, dass das Latein, im Gegensatz zu den Volgari, das einzig perfekte linguistische System sei; einheitlich und unveränderbar, gemäß den abgeleiteten Wörtern, die direkt vom griechischen, indirekt vom hebräischen und der Sprache Gottes abstammten, beschenkt mit einer grammatikalischen Regelmäßigkeit, die nur eine Identifikation mit der Grammatik selbst zuließe. Viele Zeugnisse aus ganz Europa belegen eine Überseinstimmung zwischen den Begriffen ‚Latein’ und ‚Grammatik’ mit expliziter oder impliziter Gegenüberstellung zu den Begriffen ‚volgare’ oder ‚lingua materna’. Diese terminologische und ideologische Übereinstimmung findet sich in ihrer reinsten Form in Dantes ‚De vulgari eloquentia’, aber auch in anderen Schriften, die vor, zeitgleich oder nach Alberti geschrieben wurden. (S. 49 FN) Die Betrachtungen Biondo Flavios gingen in eine andere Richtung: legt den Ursprung des Volgare mit den Invasionen der Barbaren fest = Katastrophentheorie (um gegen Bruni zu beweisen, dass das moderne Volgare in der Antike nicht existierte fixiert er ihr Entstehen auf die Zeit der barbarischen Invasionen, indem er eine Art ‚Katastrophentheorie’ erstellt, wonach das moderne volgare durch den politischen, kulturellen und linguistischen Zusammenbruch des römischen Reiches in der Zeit der Invasionen durch die Barbaren (besonders der Goten und Vandalen) und durch die sprachliche Vermischung, sowohl durch schlechte Erlernung des Latein seitens der Invasoren, als auch durch schlechte Erlernung der fremden Sprachen seitens der unterworfenen Lateiner: „Dopo che Roma fu conquistata e cominciò a essere abitata dai Goti e dai Vandali, non una o due persone soltanto, ma tutti furono contaminati e completamente insozziati dal modo di parlare die barberi: e così a poco a poco, è successo che oggi, al posto del latino die romani, abbiamo questa loquela barbara spuria e contaminata.“ (Taviani pp.214-215) 1 Dante, Convivio, I, XIII. 4 Im Allgemeinen wurde die Position von Biondo Flavio mehr unterstützt, als jene von Bruni. Die These von Biondo ließ der Diskussion über die Überlegenheit des Latein über das Volgare ihren Spielraum. Die von Bruni vertretene Position schloß für das Volgare jede Möglichkeit aus eine geregelte Sprache zu werden und degradierte sie auf den Rang eines niederen Kommunikationsmittels: jene der Frauen, der Ammen und des Volkes. Die These von Biondo dagegen ließ dem Volgare eine Tür der Verbesserung offen, und gab der modernen soziolinguistischen Situation ihre Würde zurück, da er Analogien zu der antiken Sprache erkannte. „Se il volgare era il frutto di una corruzione del latino non si poteva negare che avesse una sua nobilità, per quanto decatuta; se in Roma antica c’era stata un’unica e medesima lingua, distinta in una varietà bassa e in una varietà alta, la stessa distinzine avrebbe potuto applicarsi alla lingua dell’Italia moderna.” ... Absolut desinteressiert an der Frage der Beschaffenheit der antiken Sprache beschäftigte sich Alberti damit, die Strukturen und die Möglichkeiten der modernen Sprache zu diskutieren, indem er auf das zurückgriff, was ihm an den Theorien von Biondo nützlich schien und polemisierte das, was ihm an Brunis Theorien falsch erschien. An dieser Stelle komme ich noch einmal auf die libri della familia zu sprechen, denn: Eine aufmerksame Lektüre des Proemio des III libro de Familia zeigt, dass dieses vor allen anderen eine Entkräftung (Biondo , Bruni) enthält, die in zwei Punkten formuliert ist: a) Gegen die Theorie von Bruni des antiken Bilinguismus Latein-Volgare übernimmt Alberti die Theorie der Katastrophe oder des Zusammenbruchs, die bereits von Biondo gemacht wurde: b) Eine Argumentation, die von Bruni stammte (in Roma antica le classi basse non riuscivano a declinare correttamente i nomi e a coniugare correttamente i verbi del latino) wurde von Alberti ausgenutzt, um auf die volle grammatische Würde des Volgare zu verweisen. (Und vor allem machte er, indem er zeigte, dass, so wie die Unterschicht in der Zeit der Antike nicht in der Lage war die Nomen zu deklinieren und die Verben zu konjugieren, so auch die fremdsprachigen Sklaven der Toskana des 15. Jhd. nicht in der Lage seien die Nomen des volgare so zu deklinieren und die Verben volgare so zu konjugieren, wie es gerade von der eigenen gramatica gefordert würde, und demonstrierte damit, dass dies kein 5 ausschließlich lateinisches Problem sei, sondern sich auch auf das Volgare übertragen lasse, welches in der Zukunft nicht nur der Mittel-Unterschicht, sondern auch den gehobenen Schichten der Kunst, der Wissenschaft und der Literatur zur täglichen Kommunikation dienen könnte und müsste.) Terminologisierung und Übereinstimmungen, Requisit der gramatica, sind folglich keine Exklusivität der antiken Sprache, sondern auch auf die moderne übertragbar: Nachdem er die verleumderischen Thesen des Volgare entkräftet hatte ging Alberti in seiner Kampagne für die Verbreitung der neuen Sprache über in die Bereiche der hohen Kunst, der Wissenschaft und der Literatur, die traditionell der lateinischen Sprache reserviert waren. Für Alberti erfolgte die Rückkehr zu der einstigen Größe über folgende Strasse: man musste sie mit der neuen Sprache erreichen, indem man diese im ständigen Vergleich mit dem Latein verbesserte. ... Wie er schreibt ist es seine Intention lieber vielen, denn wenigen Freude zu bringen. Daher auch die Wahl des Volgare für das Traktat de Familia. Diese Wahl begründet er darüber hinaus über ein Beispiel aus der Klassik: „E con ragione arebbono gli antichi scrittori cerco con sì lunga fatica essere utili a tutti e suoi cittadini scrivendo in lingua da pochi conusciuta? [...] a me pare qui da credere, che tutti gli antichi scrittori scrivessero in modo che da tutti e suoi molto voleano essere intesi” Gerade wie das Volgare heute, war das Latein in der Antike die meistgesprochene Sprache und daher haben die Gelehrten in der Vergangenheit sich damit beschäftigt es in ihren Werken zu gebrauchen. Ihrem Beispiel folgend hat Alberti auf die Gemeinsprache zurückgegriffen und musste nun die gleichen Mühen auf sich nehmen, indem er kontinuierlich darum bemüht war die Muttersprache zu verbessern und zu perfektionieren. Der nächste Schritt Albertis auf die von Bruni aufgeworfenen Fragen einzugehen war es, eine Grammatik des Volgare zu entwickeln. Ein preziöses Zeugnis der Vorbereitungsphase dieses Werkes bietet sich mit den Ordine dèlle lœttère pèlla linghua toschana Diese Dichtung ist der direkte Vorläufer der Tabelle über die Ordnung der Buchstaben, wie sie in der Grammatichetta vaticana erscheint. Dieses Blatt enthält a) eine alphabetische Liste, b) eine vokalische Übersichtstafel, c) eine Sequenz mit drei Graphemen. 6 Das Ordnungskriterium für die Buchstaben ist ihre Form, wodurch deutlich der Künstler zum Ausdruck kommt. An dieser Stelle lässt sich hinzufügen, dass in den Handelsbereichen des 13./14. Jhd. Schreiben lernen zu aller erst das Schönschreiben der Buchstaben zu lernen bedeutete. So gesehen wundert es nicht, dass Alberti zu Beginn seine grammatischen Beschreibung sich damit auseinandersetzte die grafischen Zeichen des Volgare zu erläutern. Dabei verfolgt er exakt den Weg, den er auch in seiner Schrift De pictura beschreitet: “Voglio che i giovani, quali ora nuovi si danno a dipingere, così facciano quanto veggo di chi impara a scrivere. Questi in prima seperato insegnano tutte le forme delle lettere, quali gli antiqui chiamano elementi; poi insegnano le silabe; poi apresso insegnano componere tutte le dizioni”. In der Grammatichetta folgt Alberto für das Unterrichten der Sprache in allen Einzelheiten dem Weg, den er in ‘De Pictura’ beschrieben hat, indem er das Werk mit einer Tafel eröffnet, die “tutte le forme delle lettere” enthält und die der eigentlichen grammatischen Darlegung vorangestellt ist. Gram.:§2 Wie die Rhetorik, so hängt die die künstlerische Theorie, wie sie in de pictura erarbeitet ist vollkommen von der rhetorischen Kodifizierung, wie sie in den Werken von Quintilian und Cicero überliefert ist, ab und das grundlegende Konzept der malerischen composizione, die Alberti darin erarbeitet gründet auf eine Hierarchie von vier untereinander abhängigen Elementen (le superficie piane che si risolavano in membri, i membri che formano i corpi, infine i corpi che compongono la storia, cioè il tema del quadro) und ist eine Metapher, die er auf die Malerei anwendet; ein Terminus und Konzept, dessen Anleihe er bei der Rhetorik gemacht hat. Im Bereich der Rhetorik bedeutet das Wort compositio, ausgehend von Elementen, die nach einer vier-stufigen Hierarchie gegliedert sind den Zusammenbau oder die Montage eines Satzes oder eines Satzgefüges: die Wörter bilden Wortgefüge (Syntagmen), diese bilden Sätze und die Sätze Satzgefüge. Die Zeilen von diesem Blatt enthalten eine alphabetische Liste, geordnet uaf Basis der Formen, welche die Buchstaben bilden, in drei Zeilen und acht horizontalen Linien. Es wird von den einfachsten zu den komplexeren Zeichen gegangen, die der Reihenfolge nach aus einem kurzen Strich (einfach, mit einem Anhang rechts oder einem Querstrich: i, r, t, erste Zeile), 7 von zwei oder drei kurzen Strichen (n, u, m, zweite Zeile, von einem langen Strich (einfach, mit einem Anhang nach links oder einem Querstrich: l, s, f, dritte Zeile), von einer krummen Linie (offen, teilweise offen oder ganz geschlossen: c, e, o, 4.R.), von einem langen Strich, oder einem gewellten Strich, der sich nach oben hin wegdreht und von einer kurvigen Linie vervollständigt wird (b, d, v,5.R.), von einem langen Strich oder einem gewellten Strich, der sich nach untern gewellt dreht, vervollständigt durch eine kurvige Linie (p, q, g, 6.R.), durch die Verbindung oder mit (zwei) anderen Zeichen (ç, ch, gh, 8.R.) gebildet werden. §2 Ordine dèlle lettere i n c d p a ç r u e b q x ch t m o vb g z gh §3 Vochali a ae e i ó ae ae é è Coniunctio El ghiro giró al çio el zembo. ŏ u è é Verbum Articulus (Il ghiro girò la schiena allo zio) Et volse p ŏrci a’ porci quèllo chè é pèlla pelle. Außer in zwei Fällen (ao und gh) die Alberti ex nihilo erfand, benutzt er schon existente Grapheme. Nur ein Bsp. a an das e gebunden und das geschwänzte e wurden traditionell genutzt, um den lateinischen Diphthong auszudrücken. 8 Auf der Seite über die Ordine delle lettere, welche die Grammatichetta eröffnet wurde das Ordnungssystem perfektioniert und die Reihenfolge der Buchstaben wurde verändert: Alberti vertauscht die 3. mit der 4. Zeile (aprendo con l, s, f, la serie delle lettere composte con aste lunghe, che nel testo precedente era interotta dalla riga di c,e, ed o, tutti segni delle linee curve e prive di aste) und in die 5. Zeile stellt er das b neben das v, so wie es von ihm in der Schrift De Componendis Cyfris (S:30) empfohlen wird, als eine Abstammung vom b.: “Altrove, nell’occuparmi delle lettere e degli altri fondamenti della grammatica, consigliavo di scriverla con l’asta ricurva quasi come una v, perché il suono suo è, in un certo senso, intermedio tra la B e la V, e presso gli antichi scrittori ci fu chi pensò di scriverla come una F(ƒ) capovolta.” Es ist offensichtlich, das in diesem Spiel geometrischer Ermahnungen in dem Literaten der Künstler durchbrach, dazu geneigt, das alphabetische Zeichen als das zu verstehen, was es ist: eine stilistische Möglichkeit, die geometrisch darzustellen ist. In der alphabetischen Liste, die in der Ordine dèlle lœttère pèlla linghua toschana ist, sind die Zeichen enthalten, die grafisch gesehen die phonetischen Oppositionen zwischen u und v, stummem z und sonorem z, velarem c (behaucht)und palatalem c, velarem g und palatalem g, die auch heute noch den labiodentalen Klang unterscheiden; das stumme z wird durch eine Art c mit Cedille (ç = das Häkchen), das velare c und g werden als zwei zusammengesetzte Grapheme, in der Verbindung mit h dargestellt. Der alphabetischen Liste folgt ein Muster aus zwei fast identischen Sequenzen von 7 Vokalen: a, e offen, e geschlossen, i, o offen, o geschlossen, u. In der zweiten Zeile sind Nella seconda sono indicate, rispettivamente, da una e caudata (=geschweift) e da una o con l’accanto acuto( mit einem Akzent?). Wenn die Neuerungen aus Sicht der Handschriftenkunde nicht sehr viele waren, so waren sie es aus orthographischer Sicht um so mehr, denn die verschiedenen Zeichen wurden von ihm in ein komplett reformiertes Alphabet eingefügt. Das Ziel vieler europ. Grammatiker der 16. Jhd. war es, das traditionelle graphologische (grafematico) Inventar, das im lateinischen Alphabet repräsentiert war, den vielen Neuerfindungen der fonologischen Systeme der neuen Sprachen anzugleichen. Oder sie nahmen neue grafische Zeichen auf, um Oppositionen zu unterscheiden, die es im Latein nicht gab (z.B. jene zw. offenen u. geschlossenen Vokalen) etc... Auch für Alberti war das grundlegende Ziel, das lateinische Alphabet so zu modifizieren, dass es geeignet war die neuen Töne des volgare zu repräsentieren. 9 Die theoretische Voraussetzung der Grammatichetta stammt von der traditionellen lateinischen Grammatik ab, allen voran die Institutiones von Prisciano. Doch gibt es einen großen Unterschied zwischen Alberti, dessen Werk gerade mal 16 handbeschrieben Seiten umfasste, und den zahlreichen nachfolgenden Grammatiken. Leon Battista Alberti wollte sich in keiner Weise mit Prisciano messen, weder auf Basis der praktischen Anwendungen, noch auf der der theoretischen Reflexionen. Er deutet auch fortwährend auf das Provisorische seiner „annotiationi“ hin, indem er darauf hinweist, dass dies nur Ideen für tiefere Untersuchungen seien (§74). (er schreibt häufig von den ‚primi principi principalii’, ‚primi principii’, ‚principi fondamentali’, ‚primi fondamenti’, ‚primi insegnamenti elementari’) Die Institutiones sind das Modell und die direkte Quelle für das generelle Schema und seine innere Unterteilung, sowie für den Teil, welcher der Orthographie gewidmet ist. Ebenso, was die grammatische Terminologie angeht bezieht sich Alberti auf die lateinische Grammatikographie und wendet die Technizismen, die aus der klassischen und mittelalterlichen Linguistik stammen in der Grammatichetta an, wobei er in vielen Fällen die ersten italienschen Wortbelege liefert: Alberti Prisciano Adverbio Anormale Appellativo, nome Articholo Assertivo Asservativo Caso Compositione Composito Coniunctione Con(g)iugatione Gerundio Impersonale Monosyllabo Numero Passivo Preporre Preterito Preterito perfetto Proprio, nome Relativo, nome Subienctivo Troncare adverbium -----appellativum, nomen articulus ------------casus compositio compositum coniunctio coniugatio gerundium impersonale monosyllabum numerus passivum praeponere praeteritum preteritum perfectum proprium, nomen relativum, nomen subienctivus -------10 Die einzigen Termini, die keine Entsprechung in den Intitutiones haben sind anormale, assertivo, asservativo, troncare. Das zweite und dritte kann unter gar keinen Umständen eine Entsprechung haben, das sie das italienische Condizionale bilden: § 58: „Hanno è Toscani certo modo subienctivo in voce, non notato da è Latini; e parmi da nominarlo asservativo, come questo: sarei, saresti, sarebbe; pluraliter: saremo, saresti, sarebbero“ Die Abstammung von der lateinischen Grammatik zeigt sich außerdem am Inhalt und an den demonstrierten Beispielen: Sätze, wie: „Roma superò Carthagine“ (§17) “questo Scipione superò quello Hannibale” (§43) “nello exercito di Dario” (§89) “Cesare ne va, Pompei ne viene” (§90) würden wir wohl ohne weiteres in jeder lateinischen Grammatik gefunden haben und wir finden sie auch in den Grammatiken des Volgare der europ. Renaissance als ideologisches Beweismittel, das es von der Antike zur Moderne non fecit saltus Alberti hat nicht nur die antike Grammatik als Bezugspunkt, sondern auch den Gebrauch der modernen Sprache (l’uso della lingua moderna). In der Einleitung des Buches erklärt er, dass es auf den uso gegründet sei, nicht auf die Autoritäten („io raccolsi l’uso della lingua nostra in brevissime annotiationi“ §1) und er hebt das Geschriebene und das Gesprochene auf ein Level. In der Tat hat die Sprache, die in der Grammatichetta beschrieben ist keine literarische Herkunft, sondern ist aus dem uso contemporaneo transkribiert. Die grammatikalischen Hinweise – mit 64 exempla ficta ausgestattet, während sie jegliche Autorenbeispiele entbehrt – bezieht sich in hohem Maße auf ein florentinisch des 15. Jhd., das man als ‚Medio’ definieren könnte, weder nach diaphasischen, noch nach diastratischen Gesichtspunkten besonders markiert. Um die Regeln an Beispielen zu erklären greift Alberti quasi immer auf das Verb dire (60x) zurück. (7x auf das Verb pronuntiare und 8x auf das Verb scrivere) Darüber hinaus gibt er viele charakteristische Aspekte der gesprochenen Sprache (Gebrauch und Flexion von Eigennamen, Aufnahme von Fremdwörtern, besondere Aussprachen) und am Ende zeigt er sich mit der „elaborazione di un alfabeto fonetico e di un inventario fonologico“, (Ausarbeitung eines phonetischen Alphabets und eines phonologischen Inventars) das er von der Schrift über die Ordine dèlle lœttère pèlla linghua toschana übernommen hat, davon 11 überzeugt, dass die Sprache, an der man die Fähigkeit zur Grammatikalität erkenne ein unerschütterliches „fondamento orale“ habe. Abschließend einen Blick auf die Seite LiberLiber und Schlussworte: In dem Bereich der italienischen Renaissance dagegen begründen Giovan Franceso Fortunio mit den Regole grammaticali della lingua und vor allem Pietro Bembo mit den Prose della volgar lingua eine einseitige grammatikalische Tradition, die sich ausschließlich auf die geschriebene Sprache konzentriert. („Questa – die Grammatik Albertis – concezione della lingua [...] appare diametralmente opposta alla tradizione grammaticale che circa ottant’anni dopo viene instaurata trionfalmente dal classicismo del Fortunio e del Bembo, fondata sulla filologia editoriale, e soprattutto sull’auctoritates del Petrarca e del Boccaccio.” – Folena, Note sul pensiero linguistico) Die Möglichkeit einer Grammatik, die synchron zum Volgare verläuft, wie sie von Alberti (u. Nebrija, Meigret) gedacht wurde, ist im klassischen Humanismus von G.F.Fortunio und P.Bembo völlig ausgeschlossen. In Italien wird die Entwicklung einer Norm, die auf der Gegenwartssprache aufbaut, erst drei Jhd. später, im späten 18. Jhd. mit Erfolg von Alessandro Manzoni wieder entdeckt werden. Aus einem merkwürdigen Zufall der Geschichte wurde gerade zu jener Zeit der Text der Grammatichetta wieder entdeckt, der für fast 400 Jahre tatenlos in der Vatikanischen Bibliothek geruht hatte. 12