oekolandwirtschaft

Werbung

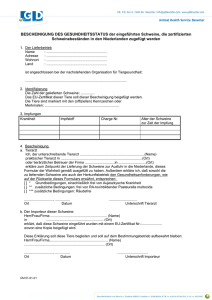

Quelle: Online Weltwoche 1/03 Topstorys Rentabel und umweltfreundlich Michael Miersch und Claus Langer (Bild) Seelenloses Gemüse, traurige Tiere – die Hightech-Landwirtschaft geniesst einen eher zweifelhaften Ruf. Zu Recht? Unser Autor hat holländische Agrarfabriken besucht, in denen mit modernsten Methoden an der Zukunft des Landbaus gearbeitet wird. Ein Menschheitsprojekt, das vor 2000 Jahren am Rande der Anden begann, erreichte in Holland seinen vorläufigen Höhepunkt: die Domestizierung der Tomate. 33000 Strauchtomatenpflänzchen der Sorte Tradiro recken ihre zartgrünen Blätter aus den hängenden Beeten des vier Hektar grossen Glaspalasts. Niemals werden diese Ökologisch korrekt: Gewächse ihre Wurzeln in Erde krallen. Sie werden nie unter Frost oder Trockenheit leiden. Kein Vogel und kein Gemüseproduktion im Nagetier wird sie je anknabbern und kein Sturm zu Boden Gewächshaus von Aad Jonker. drücken. Sie spriessen in Reih und Glied auf Steinwollequadern aus Eifelbasalt, der später zu Bausteinen recycelt wird. Alles, was eine Tomate braucht, wird ihr über feine Schläuche computergesteuert direkt an die Wurzelspitzen geliefert. Am Ende ihres Gemüselebens ist jede Staude neun Meter gross. Wenn dann die Arbeiter in ihren Elektroskootern durch die Reihen gleiten, können sie pro Quadratmeter sechzig Kilo Tradiro-Gemüse einsammeln. Sind das überhaupt noch Tomaten oder nur makellose rote Wasserbälle? Hollands Gemüseindustrie leidet seit den achtziger Jahren unter einem schlechten Image. Geschmacklos, steril und vermutlich chemisch belastet sei das Technogemüse von der Nordseeküste. «Wir hatten ein Problem», sagt Liesbeth Boekestein vom Vermarktungsunternehmen The Greenery. «Um es den Transporteuren und Händlern recht zu machen, züchteten wir die ideale pflegeleichte Tomate. Leider hatten wir den Geschmack dabei vergessen.» Doch das Problem sei gelöst. Heute sind 19 Sorten lieferbar: von der Rispentomate «Tasty Tom» («würzig, süss») bis zur dekorativen gelben «Saffron» («angenehm frisch und saftig»). Herrschaft im Gemüsereich Der Weg zum niederländischen Gemüse- imperium begann vor hundert Jahren, als einige Gärtner im windgeplagten Westland sich in den Kopf setzten, Pfirsiche und Tafeltrauben anzupflanzen – damals zwei modische Luxusfrüchte, nach denen der Markt gierte. Also bauten sie Ziegelmauern, um das Obst vor den kalten Böen zu schützen. Bald montierten einige von ihnen Glasdächer an die Mauern, und nach und nach entstanden die ersten Gewächshäuser. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg hatte es Holland zur Gemüseexportnation gebracht. Die hart erarbeitete Vorherrschaft im Reich von Tomate, Gurke und Blattsalat wird heute von Spanien und anderen Sonnenländern heftig attackiert. Dennoch blieb der niederländische Gemüseanbau eine der wenigen profitablen Trockenflächen im Sumpf der europäischen Subventionskultur. In den riesigen Glaskomplexen hinter dem Rotterdamer Hafen wird gewinnbringend gearbeitet. Weder die EU noch das niederländische Finanzministerium fördern das Wachstum der Hollandtomate. Der Staat gewährt den Grossgärtnern nur einen Niedrigsteuersatz beim Kauf von Erdgas zum Heizen. Direkte Förderung gibt es nur fürs Energiesparen und andere Umweltmassnahmen. Liegt die Zukunft der europäischen Landwirtschaft zwischen Maas und Wattenmeer? Hoch effizient, hoch technisiert und hoch profitabel? Oder müssen wir den kleinbäuerlichen Familienbetrieb konservieren? Die Politik der deutschsprachigen Länder frönt seit einigen Jahren dem Ökolandbau. In Deutschland hat er inzwischen drei Prozent der Nutzfläche erobert, in der Schweiz und Österreich stolze acht Prozent. Das ist erfreulich, denn auf den meisten Ökohöfen werden qualitativ und geschmacklich hochwertige Nahrungsmittel produziert. Oftmals lokale Spezialitäten, die zur Abwechslung in der Küche beitragen. Von den Pionieren des Ökolandbaus gingen in den vergangenen Jahrzehnten wichtige Anregungen aus. Sie stellten den bedenkenlosen Einsatz von Agrarchemikalien in Frage. Sie dachten als Erste an das Wohlbefinden von Schweinen und Hühnern. Dies hat zu einem Paradigmenwechsel auch im konventionellen Landbau geführt. Doch leider weisen die Ökorichtlinien keinen Weg aus der ökonomischen Agrarkrise. Über siebzig Milliarden Franken, die Hälfte des gesamten EU-Etats, fliessen immer noch in den Agrarsektor. Deutsche Steuerpflichtige werden dafür alljährlich mit knapp tausend Franken pro Kopf zur Kasse gebeten. In der Schweiz nimmt die Landwirtschaft bei den Ausgaben des Bundes den fünften Platz ein: 3,7 Milliarden Franken (Agrarbericht 2001) – das macht gut 500 Franken pro Kopf. 361 Millionen davon sind für ökologische Belange reserviert. Ökoprodukte sind zwar immer billiger geworden, gehören aber dennoch weiterhin zum Hochpreissegment. In Deutschland will die Regierung den Ökolandbau auf zehn Prozent der Fläche ausweiten. Bisher bleibt das jedoch ein frommer Wunsch: Die Wirtschaft schwächelt, die Portemonnaies sind leer, und Ökoeier bleiben in den Regalen liegen. Nur Discounter wie Aldi oder Lidl profitieren von der Krise. Denn wenn das Geld knapp ist, steht der Appetit der Familie über dem Wohlbefinden der Legehennen. Konsumflaute und strapazierte Staatshaushalte zwingen dazu, die Utopie vom Europa der Ökobauern zu überdenken. Eine moderne, ökonomische und ökologische Landwirtschaft, die auch pfleglich mit Tieren umgeht, kann durchaus realistisch sein. In Holland wird am intensivsten darüber nachgedacht. Raubwanzen, Raubmilben, Marienkäfer Die Tomaten unter dem Glasdach gedeihen zwar in einer rundum artifiziellen Umwelt. Doch diese Landwirtschaft ohne Land hat eine viel bessere Ökobilanz, als die meisten Konsumenten glauben. Die Ökorevolution in den Glaspalästen begann 1987 im belgischen Örtchen Westerlo. Dort zog sich der ehemalige Schlachthoftierarzt Roland de Jonghe am Feierabend in seine Garage zurück und zimmerte Holzkästen. Er setzte Hummelköniginnen in die Boxen und stellte ihnen einen kleinen Kanister mit Zuckerlösung hinein. Wie erhofft, legten die Königinnen Eier. Als es ein paar Wochen später im Kasten richtig brummte, stopfte de Jonghe abends einen Stöpsel ins Ausflugloch und brachte das unruhige Völkchen zu den Gärtnern der Umgebung. Dort bot er die bienenfleissige Truppe – Biologen zählen Hummeln zu den Bienen – als billige Arbeitskräfte an. Bevor de Jonghe gekommen war, benötigten Gewächshausunternehmer zum Bestäuben ihrer Gemüsepflanzen einen Arbeiter pro Hektar. Hummeln dagegen kosten nur ein paar Rappen am Tag, schuften von früh bis spät und gönnen sich nicht mal an gesetzlichen Feiertagen eine Pause. Wenig später bekam der Insektentüftler heraus, wie man Hummelvölker auch im Winter am Leben erhält.Nun war sein System unschlagbar. Die Grossgärtnereien in Belgien und Holland rissen sich um seine gelbbraunen Brummer. Er bekam einen Millionenkredit von seiner Bank und baute damit eine Hummelfabrik, die heute weltweit exportiert. Der Rationalisierungserfolg bei der Bestäubung hatte aber einen unangenehmen Nebeneffekt: Wenn die Gemüsebauern Blattläusen und Milben mit der Giftspritze zu Leibe rückten, fielen nicht nur die Zielobjekte, sondern auch die sechsbeinigen Arbeiter tot vom Blatt. Dieses Problem eröffnete de Jonghe ein weiteres Geschäftsfeld: die biologische Schädlingsbekämpfung. Heute züchten mehrere grosse und kleine Firmen Raubmilben, Raubwanzen, Marienkäfer, Gallmücken und andere Killertierchen, verpacken sie in kleine Pappschachteln und verkaufen sie an die Gemüseindustrie. Richard Volkering, Herr über die 33000 Tomatenpflanzen hinterm Deich, setzt kein einziges Pestizid mehr ein. Und da er hauptsächlich für den amerikanischen Markt produziert und somit die strengeren US-Verbrauchergesetze einhalten muss, bekämpft er sogar Pilzerkrankungen nur noch mit ökologisch korrektem Kreideschlamm. In den Hightech-Glashäusern hat der Ökolandbau längst gesiegt – nur hat das keiner bemerkt. Lediglich die Mineraldüngung und der Anbau ohne Erde widerspricht den Grundsätzen der Ökoverbände. Ökologie ohne Bauernhofromantik Ein paar Gewächshäuser weiter produziert Aad Jonker bereits für den europäischen Ökogemüsemarkt. Seine Blattsalate und Radieschen wurzeln in echtem Erdboden und bekommen nur Kompost. Dafür dürfen sie ein Ökosiegel tragen – obwohl sie ansonsten einem durchrationalisierten Regiment von Computern und Robotern unterworfen sind. Pro Quadratmeter Gewächshaus verbrennt Aad Jonker 15 Kubikmeter Erdgas im Jahr, doch im Treibhaus hat er den Treibhauseffekt fest im Griff. Denn das Kohlendioxid aus dem Gasbrenner wird über Schläuche direkt den Pflanzen zugeführt, die es in Blätter umwandeln und umso munterer wachsen. Der Renner aus dem Ökoglashaus heisst «Bamipaket»: Wok-gerechtes Gemüse, fertig gewaschen, geschnitten und verpackt. Ziemlich «seelenlos», aber gesund, sauber, schmackhaft und passend zum Asientrend. Der Energieverbrauch der holländischen Glashauswirtschaft liegt zwar deutlich über dem der südländischen Konkurrenz. Doch der Ökomakel wird durch kürzere Transportwege zu den Märkten West- und Zentraleuropas teilweise wettgemacht. Dank der Hummeln sind Hollandtomaten in Sachen Pestizidbelastung inzwischen kaum schlagbar. So entsteht teils gewollt, teils als Nebeneffekt eine Art industrielle Ökologie, die zwar mit Bauernhofromantik nichts mehr gemein hat, aber gleichzeitig rentabel und umweltfreundlich ist. Auch Tierschutz ist mit ökonomischer Rationalität vereinbar. Annechien ten HaveMellema leitet einen grossen Schweinebetrieb in der Nähe von Groningen. Sie bekommt zwar EU-Subventionen, doch nur für den Ackerbau, den sie als Nebenjob betreibt. Ihr Schweinestall erwirtschaftet Gewinn. An ihren Ebern und Säuen wächst Frühstücksspeck für den englischen Markt heran. Die 2200 Aufzuchttiere und Mastschweine drängeln sich in konventionellen Betonboden- und Spaltenkoben, die ihnen nicht mehr bieten, als das derzeitige niederländische Tierschutzgesetz als Minimum vorschreibt. Doch für die 300 Muttersauen der jungen Agrarunternehmerin hat die Zukunft schon begonnen: Sie tummeln sich auf Strohbetten in einem gut gelüfteten Schweineparadies. Nur für die künstliche Besamung und zum Ultraschall müssen die Sauen ein paar Tage lang in den sonst üblichen eisernen Sauenständen ausharren. Das tierfreundliche Haltungssystem ist profitabel und könnte sich schon bald als besonders zukunftsfähige Investition erweisen, denn auch in den Niederlanden werden Tierschutzauflagen immer weiter verschärft. Unermüdlich mobilisieren Aktionsgruppen wie «Schweine in Not» die holländische Öffentlichkeit gegen das Tierleid im Stall. Auch wenn im Tierschutz noch viel zu tun bleibt: Ökologisch steht die konventionelle Schweinehaltung bereits heute besser da als die grüne Alternative. Denn, was viele umweltbewusste Verbraucher nicht wissen: Ökoschweine sind wahre Umweltsäue. Wenn Schweine oder auch Hühner sich auf Wiesen tummeln, bleiben diese nicht lange grün. Die Ausscheidungen belasten den Boden so sehr, dass die Erde zum Giftmüll wird. Ungefilterte Stickstofffracht erstickt jede Vegetation und verseucht das Grundwasser. Zwar entsteht auch bei konventionellen Schweinemästern ein gewaltiger GülleÜberschuss. Doch die Exkremente sickern nicht direkt in den Boden, sondern werden in Tanks gesammelt und können später durch technische Verfahren reduziert oder auf jene Felder gebracht werden, die Nitratdüngung benötigen. Wie die Schweineregionen in Dänemark, Nordwestdeutschland und Norditalien kämpfen die Holländer seit Jahren gegen die stinkende Flut an. Sie reduzierten die Zahl der Schweine von 16 auf 12 Millionen. Die Viehhalter müssen heute Verträge mit Ackerbauern abschliessen, die ihnen den Naturdünger abnehmen. Tanklastzüge kutschieren die Exkremente durch die Lande. Annechien ten Have-Mellema vermindert das Nitratproblem mit industriell gefertigtem Mischfutter, das die Aminosäuren Lysin, Methionin und Threonin enthält. Diese Futterzusatzstoffe gelten bei den Ökoverbänden als Teufelszeug aus der Giftküche der Agrarindustrie, denn sie werden zum Teil in Bioreaktoren aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen gewonnen. Doch Aminosäuren im Schweinetrog bewirken eine wesentlich effi-zientere Verwandlung pflanzlicher Eiweissstoffe in Schinken, Schnitzel und Speck. Ein Kilo Lysin kann 35 Kilo herkömmliches Sojaschrot ersetzen. Dies hat erhebliche ökologische Folgen: Jeder Prozentpunkt Protein, der bei der Futterzusammensetzung eingespart werden kann, führt zu fünf Prozent weniger Güllevolumen. Zudem enthält die verbleibende Gülle dank Aminosäuren zehn Prozent weniger Nitrat. Das ätzende Reizgas Ammoniak wird um zehn Prozent reduziert, der Wasserverbrauch um drei Prozent. Obendrein sind die Zusatzstoffe ein Beitrag zur Rettung des Regenwalds. Denn in einigen Gebieten Südamerikas werden für den Sojaanbau Tropenwälder gerodet. Während die industrielle Ökologie überraschende Lösungsansätze hervorbringt, muss sich der traditionelle Ökolandbau unangenehme Fragen gefallen lassen. So haben Agrarwissenschaftler herausgefunden, dass Hühnerfreilandhaltung nicht nur den Boden verseucht, sondern auch für die Hühner nicht unbedingt angenehm ist. Sie werden häufiger krank und neigen verstärkt zum Kannibalismus. Freilandhaltung für alle Nutztiere wäre ohnehin nur möglich, wenn sich ein grosser Teil der Bevölkerung zum Vegetarismus bekehren liesse. Allein die deutschen Schweine würden freilaufend eine Fläche umwühlen, die halb so gross ist wie die Schweiz. Auch der Ökoackerbau benötigt ein Drittel mehr Fläche als seine technisch und chemisch optimierte Konkurrenz. Würde er konsequent ausgedehnt, müssten Heiden umgepflügt und Wälder gerodet werden. Untersuchungen von Wasserwerken haben gezeigt, dass viele Ökoäcker genauso mit Nitrat überfrachtet sind wie herkömmlich gedüngte Felder. Der entscheidende Faktor für die Umwelt ist die Menge – und nicht die Frage, ob der Stickstoff aus Stallmist oder Mineraldünger stammt. Ackerpflanzen nehmen aus der Düngung Nitrat, Kalium und Phosphate auf. Ob diese biochemischen Bausteine aus Mist, Gülle oder Kunstdünger stammen, macht nicht den geringsten Unterschied. Wie gesund ist Ökogetreide? Auch Ökolandwirte greifen zur Giftspritze, wenn ihre Ernte bedroht ist. Sie benutzen nur keine Mittel aus der chemischen Industrie. Natürliche Gifte können die Gesundheit aber ebenso belasten wie künstliche. Der deutsche Lebensmittelchemiker Udo Pollmer kritisiert, dass Ökobauern in Obstkulturen häufiger Gift spritzen als ihre konventionellen Kollegen. Es sind hauptsächlich Kupfer und Schwefelpräparate; zusätzlich benutzen sie etwa die Insektengifte Quassin und Pyrethrin. Kupfer ist ein Schwermetall, also prinzipiell nicht abbaubar, und reichert sich in der Umwelt an. Für Regenwürmer und andere Nützlinge ist es erheblich giftiger als vergleichbare konventionelle Pestizide. «Bioverbände setzen auf die Fortschrittsfeindlichkeit der Gesellschaft und verbauen sich damit ihre eigene Zukunft», sagt Pollmer. Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Studie, die beweist, dass Ökogetreide und Ökogemüse für den Menschen wirklich gesünder sind. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass das Risiko von Agrochemikalien für Verbraucher gering ist. Wer ein ganzes Jahr lang gespritzte Lebensmittel isst, erklärt der führende amerikanische Krebsforscher Bruce Ames, nimmt damit weniger Giftstoffe auf, als in einer einzigen Tasse Kaffee enthalten sind. Für die Unschädlichkeit von Agrochemikalien spricht auch, dass in den Jahrzehnten, als sich Spritzmittel in der modernen Landwirtschaft durchsetzten, die Lebenserwartung der Bevölkerung drastisch anstieg. Seit man in den sechziger Jahren festgestellt hatte, dass DDT Vögel unfruchtbar macht, wurden viele Wirkstoffe verboten, die unter Verdacht gerieten. Wer heute neue Gifte auf den Markt bringen will, muss ihre Unschädlichkeit für Menschen, Vögel, Fische und Bienen nachweisen. Fantastische Agrarfabrik Während die konventionelle Landwirtschaft den wissenschaftlichen Fortschritt nach und nach aufnahm, blieb der Ökolandbau ein geschlossenes Glaubenssystem, das sich seit Jahrzehnten nicht weiterentwickelt hat. Ist es wirklich zukunftsträchtig, diese Doktrin mit Dauerförderung an den staatlichen Tropf zu hängen? Womöglich wäre eine ökologisch optimierte Agrarindustrie besser für Mensch, Tier und Umwelt. Doch Landwirtschaft ist ein Reich von Mythen und Märchen, in dem Gefühle viel wichtiger sind als Tatsachen. Europäische Grossstädter hätscheln ihren Traum vom ländlichen Idyll, wo der Bärenmarke-Bär und die Milka-Kuh ganz entspannt durch die Agrarlandschaft des 19. Jahrhunderts wandeln. Dieser Traum wird inzwischen auch in Ministerien geträumt. Die Realität aber ist komplex und tückisch, auch auf dem Acker und im Stall. Die Romantik fordert selbst im fortschrittlichen Holland ihren Tribut. Als der frühere niederländische Landwirtschaftsminister Laurens Jan Brinkhorst im Jahr 2000 vorschlug, im Rotterdamer Hafen die grösste Agrarfabrik der Welt zu bauen, schlug ihm so viel Widerstand entgegen, dass er den Plan wieder aufgab. Dabei hätte das Projekt «Deltapark» zum Musterbeispiel einer effizienten, umweltschonenden und tierfreundlichen Landwirtschaft der Zukunft werden können. Der Gebäudekomplex sollte einen Kilometer lang und 400 Meter breit werden und ununterbrochen Fisch, Fleisch, Eier, Gemüse und Obst ausspucken. In den Stockwerken fünf bis sieben waren Gewächshäuser geplant, deren pflanzliche Abfälle als Tierfutter nutzbar gewesen wären. Darunter sollte eine Champignonzucht entstehen. Pilze und Gemüse wären mit Mist aus den Tieretagen gedüngt worden. Hühner und Schweine in den Stockwerken eins bis drei hätten mit ihrer Abwärme die Gewächshäuser temperiert. Ihr Mist hätte zusätzlich Methangas für das Heizungssystem produziert. Das von den Tieren ausgeatmete Kohlendioxid wäre klimaneutral als Luftdünger zu den Gemüsepflanzen geleitet worden. Die Zwischengeschosse waren für die Zucht von Heuschrecken und anderen Insekten vorgesehen: Eiweissnahrung für Hühner und Schweine. Im Parterre waren die Schlachterei, Verarbeitung und Verpackung geplant und im Keller eine Fischzucht, die die Schlachtabfälle verwerten sollte. Ökologische Kreislaufwirtschaft in Reinkultur. Vom Fortschritt beflügelt, hatten die Agrarvisionäre gar nicht erst an Hühnerkäfige und Schweinekoben gedacht, sondern tierfreundliche Haltungssysteme geplant, mit Frischluftterrassen. Der geistige Vater des Deltaparks, Jan Broeze vom Institut für Agrartechnologie der Universität Wageningen, sagt: «Ich wollte damit eine Diskussion in der Öffentlichkeit anregen.» Dies ist ihm geglückt. Der Vorstellung des Projekts folgten hitzige Debatten in Parlament, Medien und Öffentlichkeit. Eine Mehrheit lehnte es entrüstet ab, worauf es wieder in der Schublade verschwand. Doch immerhin: Die Niederlande haben sich auf die Suche nach Leitbildern für eine zukunftsfähige Landwirtschaft gemacht. Hierzulande träumt man lieber vom Ökobauernhof.