Wie unsere Erinnerung funktioniert (DOCX | 139.2 KB)

Werbung

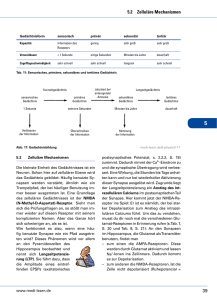

Weißt du noch ...? Wie wir erinnern, was wir erinnern. Ich möchte Sie auf den folgenden Seiten auf einen Spaziergang durch die Welt unseres Gedächtnisses einladen. Warum? Weil es keine reichere Quelle für das Schreiben gibt als unsere eigene Erinnerung. Viele Menschen hegen den Wunsch, ihr gelebtes Leben niederzuschreiben. Methoden des biographischen Schreibens, sie würden ein eigenes Buch füllen. Wer weiß, vielleicht wird es eines Tages entstehen? (Unter uns: Es gibt schon ganz tolle Bücher zu diesem Thema – siehe Literaturtipps im Anhang). An dieser Stelle möchte ich ein paar Prinzipien der Erinnerungsarbeit erläutern. Vielleicht packt Sie beim Lesen die Inspiration und die Lust am biographischen Schreiben. Vielleicht kann dieses Kapitel auch helfen, Blockaden oder Ängste zu überwinden. Erinnern – was heißt das überhaupt? Wenn wir vom Erinnern sprechen, dann denken wir meistens an frühere Erlebnisse, an vertraute Menschen und deren Eigenschaften, an Orte, die wir einst besuchten. „Ich erinnere mich“, damit meinen wir: Ich kann mir eine Szene vergegenwärtigen, kann sie erzählen und dadurch sozusagen noch einmal erleben. Doch Erinnern ist mehr. Der Soziologe Harald Welzer gibt in seinem Buch „Das kommunikative Gedächtnis - eine Theorie der Erinnerung“ einen großartigen Überblick über die verschiedenen „Schubladen“ unseres Gedächtnisses. 1. Das episodische Gedächtnis („Ach, ja, weißt du noch ...?“) Was wir in der Alltagssprache „erinnern“ nennen, bezeichnet die Wissenschaft als das episodische Gedächtnis. Das sind alle Erinnerungen, die wir hervorholen und bewusst erinnern und erzählen können. Sie sind fast immer mit Gefühlen verbunden. (Was emotional nicht von Bedeutung ist, wird erst gar nicht erinnert). Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at Diese Form des Gedächtnisses ist entwicklungsgeschichtlich sehr jung. Nur der Mensch verfügt über ein episodisches Gedächtnis. Es ist die episodische Erinnerung, die uns fühlen lässt: „Das bin ich.“ Unser Gefühl von Identität begründet sich auf der erinnerten Vergangenheit. Wir erinnern uns und verbinden die Erinnerungen, indem wir Zusammenhänge herstellen. So konstruieren wir uns als kohärentes (zusammenhängendes) Wesen. 2. Das semantische Gedächtnis oder „Weltwissen“ („Lexikalisches Wissen“) Ebenso wie das episodische Gedächtnis enthält auch unser Wissensschatz Inhalte, die wir bewusst abrufen können. Jedoch handelt es sich bei den Inhalten des semantischen Gedächtnisses eher um lexikalisches Wissen, also alles, was wir einmal „mit dem Kopf“ gelernt haben. Während unser episodisches Gedächtnis „angestupst“ werden kann (und muss), haben wir die Inhalte des semantischen Gedächtnisses prinzipiell jederzeit parat. Dieses Wissen wird gerne bei Rätseln und Quiz-Shows abgefragt. Harald Welzer unterscheidet prägnant zwischen „erinnertem Wissen“ (das episodische Gedächtnis) und „gewusster Erinnerung“ (semantisches Gedächtnis). Unser „Weltwissen“ ist „kalt“, d.h. neutral und nicht emotional besetzt. Semantisches und episodisches Gedächtnis sind unterschiedlich, es gibt aber Überlappungen (z.B. Erinnerungen an die Schule, wo wir Fakten lernten, aber auch starke Gefühle - Angst, Freude, Langeweile etc. - hatten) 3. Das prozedurale Gedächtnis („Knowing by doing“) Erinnern Sie sich daran, wie Radfahren geht? Könnten Sie den Vorgang genau beschreiben? Vermutlich nicht. Im prozeduralen Gedächtnis ist alles gespeichert, was wir können, obwohl es sich nicht leicht in Worte fassen lässt. Alles, was man weiß und anwenden kann, wenn es gebraucht wird: Grammatikregeln, Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at Schwimmen, Tischmanieren, Autofahren etc. Diese Dinge können wir nur lernen, indem wir sie tun, nicht durch den Kopf oder aus dem Lehrbuch. Diese Erinnerungen bleiben meistens bestehen, auch wenn das episodische und das semantische Gedächtnis nachzulassen beginnen. 4. Das perzeptuelle Gedächtnis („Ah, genau! Jetzt weiß ich‘s wieder!“) Hier geht es um das Wiedererkennen von Schlüsselreizen, die einem schon einmal begegnet sind. „Ah ja, genau!“, denken wir, wenn das perzeptuelle Gedächtnis anspringt. Ein Déjà-Vu ist sozusagen ein „Fehlstart“ des perzeptuellen Gedächtnisses. Wiedererkennen: Den Schulfreund auf der Straße, den Hund, den unsere Oma auch hatte, den verwachsenen Wanderweg, den wir als Kind oft gegangen sind. Wir merken, wenn dieses Gedächtnis anspringt. Wir sind zum Beispiel irgendwo, unser semantisches Gedächtnis weiß, dass wir früher schon hier waren, unser episodisches Gedächtnis erinnert sich dabei an Erlebnisse von früher. Unser prozedurales Gedächtnis sorgt dafür, dass wir gehen und uns umsehen können. Und da, plötzlich, „fällt es uns wieder ein“: „Hier war ich wirklich schon einmal!“ Das ist das perzeptuelle Gedächtnis. Wir haben auch mit diesem Gedächtnis zu tun, wenn wir Erinnerungen aufwecken, indem wir Gegenstände oder Fotos mit „Wiedererkennungswert“ einsetzen. Die Gegenstände müssen nicht die selben sein wie die bekannten, es reichen ein paar spezifische, charakteristische Merkmale. Welche das sind, ist individuell unterschiedlich. Wir können das Wiedererkennen nicht erzwingen. 5. Priming („So bin ich eben.“) Es gibt Dinge, die wir lernen, ohne es zu bemerken. Wir wissen nicht, dass wir sie wissen. Ein Beispiel aus der Psychologie: Die berühmt-berüchtigten Experimente Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at mit den Coca- Cola-Werbeeinschaltungen im Kino, die angeblich so kurz sind, dass sie die Schwelle unseres Bewusstseins nicht überschreiten (nur ein paar Millisekunden). Nach dem Kino, sagt man, kaufen überdurchschnittlich viele Menschen Cola, wenn solche Einschaltungen laufen. Ich weiß nicht, ob dieses konkrete Experiment stimmt, aber die Werbung arbeitet grundsätzlich stark mit solchen unbewussten Reizen (auch Farben und Musik). Ebenfalls in den Bereich des Priming gehören Erinnerungen an Operationen. Es gibt Patienten, die reagieren stark auf Reize, die sie nicht „wissen“ können, z.B. auf die Stimme eines bestimmten Arztes o.ä.. Harald Welzer selbst erzählt eine Geschichte davon, wie er seinem kleinen Sohn, der Probleme mit dem Bettnässen hatte, im Tiefschlaf erzählte, wie schön es sei, dass das „Pipi-Problem“ viel schneller vorbeigegangen sei als man dachte und man nun überhaupt keine Angst mehr haben müsse, dass es wieder käme. Der Sohn hat das alles nicht gehört, aber nach einer Woche war das Bettnässen erstaunlicherweise wie weggeblasen. Priming findet nicht zuletzt da statt, wo wir etwas lernen, einfach, indem es uns vorgelebt wird. Das Vorbild der Eltern ist hier natürlich besonders prägend. (Priming heißt auch „Prägung“). Besonders spannend ist, dass die Inhalte des Priming-Gedächtnisses uns selbst nicht bewusst sind, obwohl sie unser Leben und Verhalten sehr stark prägen. Teilweise widersprechen sie unserem bewussten Selbstbild. Z.B. können wir uns für sehr sanft und sensibel halten, aber teilweise brutales Verhalten an den Tag legen, das uns gar nicht bewusst ist. Es scheint uns „natürlich“, dass wir z.B. Fliegen erschlagen oder Käfer zertreten. „Das macht man doch so“, davon ist unser Gedächtnis überzeugt, und wir selbst würden es niemals in Frage stellen. Unbewusste Gedächtnisinhalte sind - nach dieser Theorie - nicht tief vergraben und verschüttet, sondern eher, im Gegenteil - alltäglich und „total normal“, ja, gerade die „ganz selbstverständlichen“ Dinge sind uns oft am wenigsten bewusst. Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at Wir brauchen andere, um sie uns bewusst zu machen und sie ins bewusste Gedächtnis zu holen. Insgesamt gilt: Die verschiedenen Bereiche unseres Gedächtnisses sind nicht ganz getrennt, sondern oft eng miteinander verwoben. Und sie fördern einander gegenseitig. Z.B. helfen Bewegungen aus der Kindheit (Ball spielen, hüpfen, oder auch nur so dastehen, wie man als Kind gestanden ist, wenn man auf etwas stolz war) dabei, sich an frühere Freuden zu erinnern. Die Arbeit mit Medien (Fotos, alte Zeitungen, Gegenstände von früher) erweckt das episodische Gedächtnis durch Reize mit Wiedererkennungswert (perzeptuelles Gedächtnis). Das Ansprechen von scheinbar Offensichtlichem (vor allem von guten Eigenschaften wie Zärtlichkeit, gutes Zuhören etc. = Priming) kann mit einer „episodischen“ Frage nach der Kindheit oder nach prägenden Vorbildern verbunden werden. Das Ziel gelungener Erinnerungsarbeit Wenn Menschen ihre Erinnerungen niederschreiben, tun sie dies entweder für andere (Kinder, Enkel, Nachkommen) oder für sich selbst. Sie haben dabei meist eines dieser vier Ziele: Für andere: Das Leben nachvollziehbar machen, einen Beitrag zur Familiengeschichte leisten, Werte und Erkenntnisse vermitteln Für sich: Dem gelebten Leben Sinn verleihen. Den roten Faden aufspüren. Die Ernte einfahren. (Früher war der Tod eine Bauersfrau mit Sense bzw. Sichel, passend zum Bild der Ernte!) Für sich: Sich noch einmal an das Erlebte, an Schönes, an Höhepunkte zu erinnern, um das Leben „noch einmal zu leben“. Um Dankbarkeit, Liebe und Mitgefühl zu spüren. Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at Für sich: Belastende Erlebnisse aufarbeiten oder einfach nur aus dem Kopf aufs Papier bringen. (Ein Grundsatz der Bibliotherapie lautet: „Benennen befreit“).Versöhnung finden, sich erklären oder auch: sich selbst und das, was war, besser verstehen. Wir können Leid besser ertragen, wenn wir wissen, warum wir es ertragen. Wir können Leid besser erinnern, wenn wir wissen, wozu es letztlich gut war. Wenn wir uns schreibend auf geglückte Weise mit unseren Erinnerungen auseinandersetzen, könnte das heißen: Gutes und Schlechtes in der Vergangenheit nebeneinander sichtbar zu machen Eine Geschichte zu finden, mit der wir gut/besser leben können. Erkennen, dass diese, unsere Lebens-Geschichte als Ganzes Sinn macht. Zusammenhänge sichtbar werden lassen. Ein Gefühl von Ganzheit entdecken z.B. durch Metaphern (Ein Bild für das gelebte Leben finden), durch Gedichte (vorlesen oder selber dichten), durch das Aufschreiben von „Lebens-Kapiteln“, durch das Gestalten eines Lebens-Fadens, ... Belastenden Erlebnissen ein Ohr (oder ein Blatt Papier) zu schenken, Zeuge unser Selbst zu sein, mitzufühlen, zu bestätigen: „Ja, auch das habe ich erlebt“. Positive Lebensfäden sichtbar zu machen. Das Gute auszusprechen, das wir im Trubel des Lebens vielleicht zu oft übersehen haben. Ein Blick in die Praxis: Woran wir uns besonders gut erinnern Die Schatzkiste unserer Erinnerung lässt sich recht leicht aufsperren. In vielen Fällen brauchen wir dazu nicht einmal einen Schlüssel. Erinnern muss keine Mühe machen, an vieles erinnern wir uns wie von selbst. Grundsätzlich kann man über die „Hierarchie“ in der Erinnerung ein paar Dinge sagen (Vgl.:„Die heilende Kraft des Schreibens“ - Lutz von Werder, Barbara Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at Schulte-Steinicke, Brigitte Schulte. S. 50 ff. und Verena Kast: „Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben“): Wir erinnern gut nach Lebensphasen Die Erinnerung wird durch Assoziationen „aufgeweckt“ (z.B. durch die Geschichten von anderen oder auch durch eigene Erinnerungen. „Erinnern löst Erinnern aus“) „Normale“ Ereignisse, die erst kurz zurückliegen, erinnern wir klarer als länger zurückliegende. Ausnahme: Schock-Erlebnisse erinnern wir auch nach langer Zeit besonders genau - oder gar nicht. Ereignisse, die eine ganz besondere Bedeutung für uns hatten (z.B. die Geburt unseres Kindes oder einen Unfall mit Folgen), erinnern wir bis ins kleinste Detail, auch wenn wir uns sonst kaum an diese Lebensphase erinnern können. Unsere Erinnerung gruppiert sich um Schlüsselerfahrungen, z.B.: o „das erste Mal“ (erster Schultag, erster Kuss, Kennenlernen, ...) o Lebensübergünge und Krisen („individuelle Lebensübergänge“ wie Geburten, Tode, Trennungen, Umzüge und „normative Lebensübergänge“, d.h. Übergänge, die zu jedem Leben gehören, wie runde Geburtstage, Schulabschluss, Pubertät). o Auch „letzte Male“ werden oft gut erinnert. o Eine der wichtigsten Schlüsselphasen unseres Lebens ist die Adoleszenz (15-25 Jahre). An die Stimmungen und Gefühle (Musik, Mode, Alltag, ...) dieser Zeit erinnert man sich gewöhnlich am lebhaftesten. Sie kann der „Türöffner“ für andere Erinnerungen sein. o Wir erinnern nur das, was für uns emotional bedeutsam ist. Was das ist, kann sich verändern. Wir erinnern das, was uns JETZT wichtig ist. Wir erzählen die Geschichte von uns, die zu unserem aktuellen Selbstbild passt. Woran wir uns erinnern, ist abhängig von der Situation, in der wir erinnern, aber auch von der Stimmung, in der wir gerade sind. WICHTIG: In einer Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at guten Stimmung kommen eher schöne Erinnerungen, in schlechter Stimmung erinnern wir eher Schlechtes. Wie wir unserer Erinnerung auf die Sprünge helfen können Wir dürfen sicher sein, denn die Psychologie bestätigt es uns: Was wir einmal erlebt haben wird grundsätzlich zu Erinnerung. Erinnerung verschwindet nicht. Sie kann nur verblassen - oder sie wurde von aus unserem Bewusstsein verdrängt (in diesem Fall, da, wo unsere Erinnerung schmerzhaft sprachlos wird, sollten wir nicht zu weit „bohren“, denn meistens sind es unbewältigte Erlebnisse, die zu schmerzhaft wären. Wenn sie von selbst hochkommen, dürfen wir damit umgehen. Aber wir sollten sie nicht mit dem Brecheisen erzwingen). Verblasste Erinnerungen können wir durch Fotos, Videos, durch Geschichten von anderen, durch Gegenstände, Bewegung, durch Besuche an Erinnerungsorten oder auch durch scheinbar naive Fragen wieder aufwecken. Das offene Ohr eines anderen weckt Erinnerungen. Es erinnert sich leichter und lieber im Gespräch. Auch die erzählten Erinnerungen anderer Menschen können unsere eigenen Erinnerungen aufwecken. („Erinnern löst Erinnern aus.“) Gemeinsames Erinnern, das ist möglich in Gruppen, in Familien, im Austausch zu zweit. Auch das Lesen autobiographischer Texte (das kann ein kurzer Ausschnitt sein) kann ein schöner Erinnerungsanreiz sein. „Wie war das denn bei mir? Habe ich Ähnliches - oder ganz Anderes erlebt?“ Erinnern wir besser chronologisch oder thematisch? Chronologisches Erinnern birgt die Gefahr, dass eher nur Daten und Fakten erinnert werden, oder jene Geschichten, die schon oft erzählt haben. Die Erinnerung „rastet“ in ein Schema ein. Der Schlüssel zu neuen Erinnerungen, zu lebhaften Geschichten und „alternativen Narrationen“ sind ungewöhnliche Fragen bzw. Fragen, die an positiven Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at Schlüsselerlebnissen anknüpfen. Das ist u.a. wichtig, wenn wir bemerken, dass wir uns in einen negativen Erinnerungsstrudel hineinschreiben. Bei belastenden Erinnerungen bewährt sich in der Beratung von Menschen die „pendelnde Gesprächsführung“. Diese Form können wir auch im Selbstgespräch auf Papier nachstellen, zum Beispiel in Form eines Dialogs im Tagebuch. Bei dieser Methode wird das Belastende bestätigt (indem man den Gefühlen einen Namen gibt bzw. wiederholt, was bereits gesagt wurde, z.B.: „Da hast du Angst gehabt.“ oder „Das hat dich verletzt, als deine Freundin das sagte“) und dann auf eine andere Ebene gewechselt - in eine andere, gute Vergangenheit („Wie hast du deine Freundin eigentlich kennengelernt?“ - „Wie hat das Haus deiner Eltern ausgesehen, bevor die Bomben kamen?“). Ist das wirklich wahr? Nun ja: Erinnerung ist tatsächlich subjektiv. Es gibt viele Forschungen und Experimente zur Funktionsweise unserer Erinnerung. Hier ein paar Erfahrungswerte: Wir erinnern nur einzelne Geschichten und Ereignisse, niemals die „ganze“ Vergangenheit auf einmal. Dabei basteln wir uns aus einzelnen ErinnerungsBausteinen im Lauf der Zeit eine „Lebens-Narration“, eine Geschichte über uns selbst. Aber: Entschwundene Erinnerungen können aufgeweckt werden. Vor allem, wenn man sich selbst (oder andere) nach „Ausnahmen“ fragt, kann es sein, dass plötzlich eine ganz neue, alternative Lebensgeschichte wie aus dem Nichts auftaucht. Z.B. kann es sein, dass wir in depressiven Zeiten überzeugt davon sind, dass uns in unserem Leben „nie etwas gelungen ist“. Wenn wir dann versuchen, uns an etwas zu erinnern, das uns (nach Verena Kast) mit „freudigem Stolz“ erfüllt hat, bemerken wir vielleicht, dass es da mindestens eine Sache gab, die uns stolz machte. Das Erinnern dieser einen Sache könnte die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen, von Grund auf verändern - oder uns zumindest aufzeigen, dass es da noch eine „Parallelgeschichte“ gibt, die wir näher erforschen könnten. Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at (Die Therapien, die sich mit o.g. Phänomenen beschäftigen, heißen „narrative Therapie“ und „Lebensrückblicktherapie“) Was wir erinnern, ist nicht „wahr“ im objektiven Sinn. So schwer es uns fällt, das zu glauben, es wurde oftmals bewiesen und überprüft. Unser Hirn verschmilzt Erinnerungen, schmückt sie aus, lässt allerlei weg. Erinnern verläuft nach poetischer Logik, nicht nach realistischen Gesetzen. Wenn wir uns öfters an dieselbe Sache erinnern, erinnern wir uns nicht nur an das Erlebnis selbst sondern vermischen die Erinnerung mit all den Situationen, in denen wir von diesem Erlebnis erzählt haben. Schließlich finden wir oft eine Version, bei der wir bleiben. Es kommt noch „schlimmer“: Wir vermengen nicht nur eigene Erlebnisse, sondern mischen auch Szenen aus Filmen, Geschichten aus Büchern oder von anderen Menschen hinzu. Das klingt peinlich, ist aber ganz normal. Es scheint so etwas wie eine „kollektive kulturelle Erinnerung“ zu geben, an die sich unser Gedächtnis unbemerkt anhängt. Last but not least: Unser Gedächtnis lässt sich leicht Dinge einreden. Ein Experiment: Studenten wurden über Ereignisse befragt, die sie wirklich erlebt haben (Ein paar Wochen vorher hatten die Studenten eine Liste solcher Ereignisse abgegeben). Die Studenten erzählten in Interviews so genau von ihren Erlebnissen, wie sie konnten. Darunter mischten die Forscher allerdings ein Erlebnis, das nicht auf der Liste gestanden hatte. Doch die Studenten erzählten ebenso lebhaft davon, es fiel ihnen gar nicht auf, dass dieses Ereignis („Als Sie von ihrer Mutter im Einkaufszentrum vergessen wurden“) gar nicht von ihnen gekommen war. Konsequenzen für die Erinnerungs-Praxis Unsere Erinnerung ist grundsätzlich unvollständig und nicht objektiv richtig. Wenn wir mit Erinnerungen arbeiten, müssen wir das wissen - und dürfen auf den Anspruch der Objektivität verzichten. Wir sollten im Austausch mit anderen auch Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at darauf achten, dass tatsächlich unterschiedliche „Wahrheiten“ nebeneinander bestehen können. Sich erinnern ist ein verletzlicher Vorgang, der einen geschützten Raum braucht. Ein Mensch, der seine innere Wahrheit mit anderen teilt, braucht Achtung, Wertschätzung und ehrliches Interesse - weniger an den „Fakten“, die er erzählt, als am Menschen, der da erzählt. Vom Schauermärchen zum Happy End: Erzählstile Verena Kast weist in ihrem Buch „Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben“ auf etwas sehr Spannendes hin: Es gibt, so sagt sie, grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie Menschen Geschichten erzählen. Erlösungsgeschichten sind Geschichten, die gut ausgehen oder mit einer Hoffnung enden. Menschen, die im Stil der Erlösungsgeschichte erzählen, sprechen auch von schweren Erlebnissen, aber zum Schluss gibt es immer einen Lichtblick - oder die Erinnerung daran, dass das, was nicht schön war, heute anders, besser, oder wenigstens vorbei ist. Solche Menschen verwenden viele positive Worte, sogar dann, wenn es um Negatives geht. Da hört man oft: „Es geht mir nicht so gut“ statt „Es geht mir schlecht“. Oder „Das war nicht schön“ statt „Das war schrecklich“. Bei Menschen, die zu Erlösungsgeschichten tendieren, kann Erinnerungsarbeit eine große Kraftquelle sein. Kontaminationsgeschichten hingegen sind das Gegenteil der Erlösungsgeschichten. Sie enden eher hoffnungslos. Sie wirken wie „Beweise“ dafür, dass das Leben grundsätzlich nicht gut ausgeht. Menschen, die vor allem Kontaminationsgeschichten erzählen, haben es beim Erinnern schwerer. Sie müssen achtgeben, dass sie sich nicht zu sehr in ihre Geschichten verstricken. Es kann ihnen helfen, einzelne Sätze positiv umzuformulieren (so wie bei den Erlösungsgeschichten beschrieben). Oder sich beim Schreiben selbst nach Ausnahmen zu fragen. Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at Auch wenn wir es uns wünschen: Wir können Kontaminationsgeschichten - vor allem die anderer Menschen - nicht um jeden Preis und mit Gewalt verwandeln. Aber wir können versuchen, Parallelgeschichten aufzuspüren, so dass Schlechtes neben Gutem stehen bleiben kann. Für mich hat die Unterscheidung zwischen Erlösungs- und Kontaminationsgeschichte eine zusätzliche große, wichtige Bedeutung für das Schreiben. Denn die Kernfrage, die sich stellt, lautet in dieser Theorie: „Wie geht die Geschichte aus?“ - Das Ende prägt letztlich die ganze Geschichte, macht sie zu einer „guten“ oder „schlechten“ Geschichte. Lassen Sie uns erinnern. Lassen Sie uns schreiben. Und dann? Lassen Sie uns weiterschreiben! So lange, bis uns das (vorläufige) Ende glücklich macht. Meine Geschichte und ich – © Barbara Pachl-Eberhart – www.babara-pachl-eberhart.at