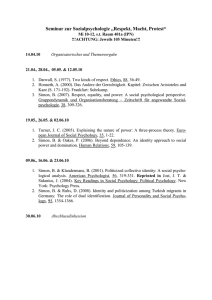

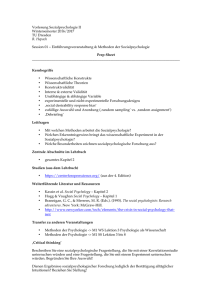

Einführung in den Sozialkonstruktivismus

Werbung