Glossar Bio- Gentechnologie

Werbung

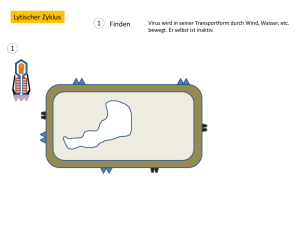

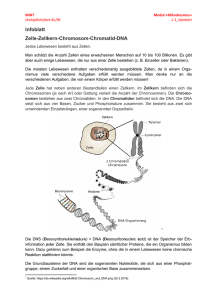

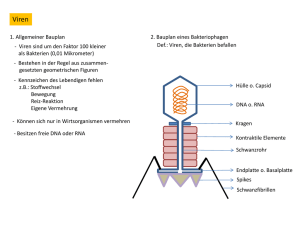

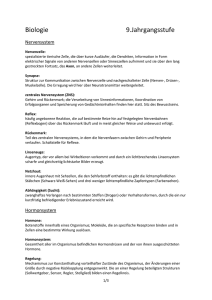

Glossar Bio- Gentechnologie Aminosäuren Organische Verbindungen, die als charakteristisches Merkmal sowohl eine Aminogruppe als auch eine Carboxylgruppe besitzen. Die 20 sogenannten "natürlichen" Aminosäuren werden an den Ribosomen einer Zelle gemäß dem Bauplan der DNA zusammengehängt und bilden die Proteine. Antibiotika Niedermolekulare Substanzen, die hauptsächlich von Mikroorganismen produziert werden und das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmen können. Antigene Fremdstoffe, die das Immunsystem zur Produktion von Antikörpern anregen. Antikörper sind von weißen Blutkörperchen erzeugte Proteine, die zur Abwehr eingedrungener Fremdstoffe dienen. Bakterien Einzellige Mikroorganismen ohne Zellkern. Sie eignen sich sehr gut für biotechnologische Produktionsverfahren, da sie in billigen Nährlösungen schnell vermehrt werden können. Basen Allg. Gegenspieler von "Säuren", mit denen sie sich zu "Salzen" neutralisieren. In der Molekulargenetik sind "Basen" die übliche Bezeichnung für die basischen Bestandteile der Nukleotide, den Untereinheiten von DNA und RNA. Die genetische Information wird durch die vier DNA-Basen Adenin (A), Cytosin (C), Thymin (T) und Guanin (G) codiert (s. Struktur der DNA ). Basenpaar Die beiden Basen Adenin und Thymin sowie die beiden Basen Cytosin und Guanin bilden in einem DNA-Doppelstrang jeweils Paare aus, die durch schwache Bindungen zusammengehalten werden. Die Summe dieser Bindungen ist für den Zusammenhalt der beiden DNA-Stränge verantwortlich. Etwas missverständlich wird der Begriff Basenpaar auch für zwei komplementäre Nukleotide gebraucht. Die Aussage, dass die menschliche DNA aus 3 Milliarden Basenpaaren besteht, bedeutet genauer, dass sie aus rund 6 Milliarden Nukleotiden aufgebaut ist. Chromosom (gr. Farbkörper, weil mit spez. Farbstoffen anfärbbar) Sehr langes DNAMolekül, das viele Gene enthält. Die DNA ist an eine Vielzahl unterschiedlicher Proteine gebunden und dadurch geschützt. Alle Zellen einer Tier- oder Pflanzenart (mit Ausnahme der Keimzellen) enthalten denselben charakteristischen Satz von C. Auch das große DNAMolekül der Bakterien wird als C. bezeichnet. Desoxyribonukleinsäure; DNA/DNS engl. deoxyribonucleic acid, deutsch DesoxyRibonukleinsäure). Die Erbsubstanz aller Organismen - von einigen Viren abgesehen, bei denen die Erbinformation in der RNA gespeichert ist. Die DNA besteht aus linear verknüpften Nukleotiden, deren Abfolge die Erbinformation bildet. Doppelhelix der DNA ) Zwei schraubenförmig umeinander gewundene DNA-Stränge (s. Struktur Enzyme Proteine bzw. Proteinstrukturen, die chemische Reaktionen beschleunigen (Biokatalysatoren). Eukaryonten Zellen mit echtem Zellkern Exon Als Exon (von engl. expressed region) wird der Teil eines eukaryotischen Gens bezeichnet, der nach dem Spleißen (Splicing) bei der Proteinbiosynthese der Eukaryoten erhalten bleibt. Gen Grundeinheit der Erbinformation. Ein G. besteht aus einem DNA-Abschnitt, der die Information zur Synthese einer RNA enthält. In einigen Fällen ist die RNA selbst das Endprodukt. Meist dient sie aber dem Transport der genetischen Information zu den Ribosomen, wo dann Proteine gebildet werden. Genexpression Ablesen der in den Genen enthaltenen Informationen in mRNA, meistens zur Umsetzung in Proteine Genetischer Code Stellt die Beziehung zwischen der Nukleotid-Abfolge in einem Gen und der Aminosäure-Abfolge in einem Protein her. Genom (Genotyp) Gentechnik Summe der Erbanlagen eines Organismus. Verfahren zur gezielten Veränderung des Erbguts von Organismen. Gentherapie Versuch der Heilung von Krankheiten z.B. durch das Einführen intakter Gene in die "kranken" Zellen. Man unterscheidet beim Menschen die erlaubte (nicht auf die Nachkommen vererbbare) Somatische Gentherapie an Körperzellen von der verbotenen Keimbahntherapie (auf die Nachkommen vererbbar) an den Keimzellen. Hybridisierung Doppelstrangbildung von komplementären einzelsträngigen DNAund/oder auch RNA-Molekülen. in vitro in vivo lat. im (Reagenz-)Glas lat. im Lebewesen, im Körper Intron Introns (englisch Intervening regions) sind die nicht codierenden Abschnitte der DNA innerhalb eines Gens, die benachbarte Exons trennen. Introns werden transkribiert, aber dann aus der prä-mRNA herausgespleißt, bevor diese zur Translation aus dem Zellkern herausgeschleust wird. Die in der reifen mRNA verbleibenden Teile des Gens nennt man Exons. Die Aufteilung des Gens in Intron und Exon gehören zu den Hauptcharakteristika von eukaryotischen Zellen. Karyogramm Mikroskopisches Bild aller im Zellkern enthaltenen Chromosomen, meistens nach Größen sortiert dargestellt. Keimbahn Organe und Zellen - sog. Keimzellen - des Körpers, die der Vererbung dienen Klonen Erzeugen von Zellen oder ganzen Organismen, die genotypisch gleich sind. Die ursprüngliche Zelle stammt z.B. aus einem frühen Embryonalstadium. Klonieren Erzeugen von Zellen, die gentechnisch verändertes Erbgut enthalten. messenger-RNA, mRNA entsteht im Prozess der Transkription aus der DNA und enthält die Information zur Synthese eines Proteins. Metastase Bei Krebs eine Tochtergeschwulst durch Wachstum von Zellen, die sich vom Primärtumor abgelöst haben. Eine Metastase kann weit entfernt vom Primärtumor und in völlig anderen Geweben entstehen. 2 Multipotenz, multipotent Eigenschaft von gewebetypischen Stammzellen, sich in unterschiedliche Zelltypen eines Organs (z.B. des Bluts) entwickeln zu können. Mutation Veränderung des Erbmoleküls DNA dergestalt, dass sich Veränderungen in der Abfolge der Nukleotide ergeben. Mutagenese Erzeugung von Mutationen. M. können u.a. durch UV- Licht oder andere Strahlung und zahlreiche Chemikalien ausgelöst werden. Nukleotid Grundbaustein der DNA. Ein Nukleotid besteht aus einer Zuckereinheit, die mit einer Base verbunden ist. An den Zuckereinheiten werden die Nukleotide durch Phosphatreste zu den DNA-Ketten (DNA-Einzelsträngen, s. Struktur der DNA) verbunden. Omnipotenz, omnipotent pathogen PCR s. Totipotenz Krankheiten auslösend, krankmachend (eng. polymerase chain reaction). Verfahren zur Vermehrung von DNA in vitro. Penicillin Naturstoff, der von verschiedenen Pilzen, u.a. Penicillium chrysogenum, gebildet wird. Penicillin gehört zur Gruppe der ß-Lactam Antibiotika und stört die Synthese der Zellwand von Bakterien, wodurch diese letztlich abgetötet werden. Phänotyp Erscheinungsbild eines Organismus durch Ausprägung der Erbanlagen. Phage Abkürzung für Bakteriophage. P. sind Viren, die Bakterien befallen. Plasmide Ringe aus DNA-Doppelsträngen, die hauptsächlich in Bakterien vorkommen. Sie werden unabhängig vom Chromosom vermehrt und können in der Gentechnik bei der Klonierung fremder DNA von Nutzen sein. Pluripotent, Pluripotenz Potential von embryonalen Stammzellen, in Zellen verschiedener Gewebetypen ausreifen (differenzieren) zu können Prokaryonten Zellen ohne Zellkern, z.B. Bakterien. Proteine Werden im Deutschen auch als Eiweiße bezeichnet. Sehr vielseitige Werkzeuge und Bausteine der Zellen, die viele Funktionen haben können, z.B. als Enzyme. P. bestehen aus Ketten von Aminosäuren. Teils sind mehrere Ketten von Aminosäuren zusammengelagert und ergeben erst dadurch das fertige Protein. Protoplasten Pflanzenzellen ohne Zellwände. Rekombination Kombination von DNA unterschiedlicher Herkunft. Im klassischen Sinn bezieht sich R. auf den Austausch von Erbinformation zwischen eng verwandten DNAMolekülen, z.B. einem väterlichen und einem mütterlichen Chromosom. Im Zusammenhang mit der Gentechnik bezeichnet R. ganz allgemein die Kombination von DNA-Molekülen aus unterschiedlichen Quellen. Restriktionsenzyme Enzyme, die bestimmte Sequenzen der DNA erkennen und die DNA spezifisch schneiden können. 3 Restriktionsschnittstelle DNA-Sequenz, die von einem Restriktionsenzym gespalten wird. Rezeptoren Moleküle, die u.a. auf Zelloberflächen anzutreffen sind. Sie sind in der Lage, ein genau definiertes Molekül zu binden, ihren Liganden. Das Zusammentreffen von Ligand und Rezeptor kann hochspezifisch eine Abfolge von Reaktionen innerhalb der Zelle in Gang setzen. RNA entsteht durch Transkription der DNA und enthält die Information zur Synthese eines Proteins (s. messenger-RNA) oder übt andere Funktionen aus (rRNA ist Bestandteil der Ribosomen, tRNA transportiert Aminosäuren zu den Ribosomen). RNA unterscheidet sich von der DNA durch das Vorhandensein einer anderen Zuckereinheit und die Verwendung der Base Uracil anstelle von Thymin. Ribosomen Komplexe Strukturen in Zellen, an denen die Synthese von Proteinen abläuft. Die als mRNA vorliegende genetische Information wird am Ribosom Triplett für Triplett in eine Abfolge von Aminosäuren innerhalb einer Proteinkette übersetzt. Selektion Auswahl von Organismen, die einen bestimmten Phänotyp aufweisen. Somatische Gentherapie Gentherapie an Zellen des Körpers, außer den Keimzellen. Die Veränderungen können daher nicht vererbt werden. Totipotent, Totipotenz Eigenschaft früher Embryonalzellen (meistens bis zum 8Zellstadium) sich auch nach Abtrennung vom Embryo zu einem kompletten Organismus entwickeln zu können. Transformation Einführen fremder DNA in eine Zelle. transgen tragen. Als transgen werden höhere Organismen bezeichnet, die fremdes Erbgut Transkription Polymerase. Umschreiben der DNA in RNA. Wichtigstes Enzym hierfür ist die RNA- Translation Übersetzung der mRNA in Proteine. Triplett Abfolge von 3 Nukleotiden innerhalb der DNA. Einem Triplett in der DNA ist nach den Regeln des genetischen Codes eine definierte Aminosäure in einem Protein zugeordnet. Vektor DNA-Molekül (z.B. ein Plasmid), das in Zellen eingeschleust werden kann und von den Wirtszellen bei Teilung meist an die Tochterzellen weitergegeben wird. Vektoren werden für die Übertragung von fremden DNA-Abschnitten benutzt. Virus Viren können in bestimmte Zellen eindringen und ihr Erbgut (d.h. die DNA bzw. RNA) einschleusen. Das Erbgut der Viren kann ins Genom der Zelle integriert werden (immer als DNA) und lange Zeit ohne Wirkung bleiben. Wird es aktiv, kommt es zur Produktion neuer Viren und meist zum Tod der Wirtszelle. Wasserstoff-Brückenbindung Sehr schwache Anziehungskraft zwischen kleinsten elektrischen Ladungen in der Elektronenhülle von Atomen. Wasserstoffatome, die an ein Atom eines stark elektronegativen Elements (Fluor, Sauerstoff, Stickstoff) gebunden sind, 4 tragen eine positive Teilladung. Dadurch wirken sie auf Atome elektronegativer Elemente in benachbarten Molekülen elektrostatisch anziehend. Wirtszelle, Wirtsorganismus Zelle, die eingeschleuste Viren oder Plasmide vermehrt und/oder gewünschte Produkte herstellt. Zellkern Unter dem Mikroskop erkennbare Struktur in höher entwickelten Zellen (Eukaryonten), die mit einer Membran das Erbmaterial umschließt. 5