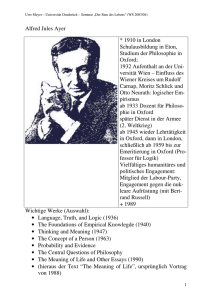

Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie

Werbung