Codex flores - Onlinemagazin für klassische Musik

Werbung

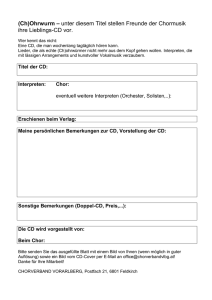

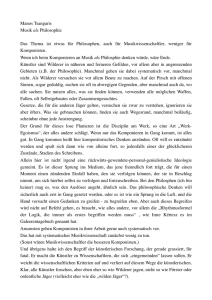

30.04.2010 Komponieren ist auch Handwerk David Philip Hefti in seinem Zürcher Domizil. (Bilder: Codex flores) Der 1975 geborene David Philip Hefti ist einer der meistgefragten Schweizer Komponisten seiner Generation. Im Codex-flores-Interview gibt er Auskunft über sein künstlerisches Selbstverständnis und die Realitäten des heutigen Musikbetriebs. Codex flores: Wie ist Komponieren heute noch möglich, wo in der Musik schon alles gesagt zu sein scheint? David Philip Hefti: Das ist eine Frage, die jeden Komponisten stark beschäftigt. Vermutlich ist es sogar die Frage schlechthin. Ich habe einen Weg beschritten, der zu einer eigenständigen Sprache geführt hat, ohne die Traditionen zu verleugnen – allerdings auch ohne sie zu zitieren. Es gibt Kollegen, die wieder beginnen, in C-Dur zu komponieren. Das ist für mich unvorstellbar. Die Auseinandersetzung mit Bach, Brahms, Schönberg und andern grossen Komponisten ist für mich aber überaus wichtig. In einigen Ihrer Werke fällt eine Neigung zur Zahlenmystik auf, die Verwandtschaft mit Alban Bergs Ästhetik zeigt. Dies ist in meinen frühen Werken besonders ohrenfällig. Es gab auch eine Zeit, da klangen meine Schöpfungen, als hätte Anton Webern auch schlechte Musik geschrieben. Früher musste für mich alles klar durchstrukturiert sein. Ich war ein strenger Kontrapunktiker. Davon befreie ich mich mehr und mehr. Meine Kompositionen sind heute freier, organischer und ab und zu bewusst inkonsequent. ----------------------------------------------------------------Der Weblink www.davidphiliphefti.com David Philip Heftis Webseite. ----------------------------------------------------------------Wie würden Sie sie heute charakterisieren? Ich suche sehr gerne neue Klänge, ohne mich an bestimmten Vorbildern zu orientieren. Es gab eine Zeit, da habe ich nur mit konventionellen Tönen und ganz wenigen zeitgenössischen Techniken gearbeitet. Ich glaubte damals, meine Sprache gefunden zu haben. Genau in diesem Moment hat sich meine Tonsprache aber wieder radikal verändert. Das Alban-Berg-Element ist geblieben; hinzugekommen ist aber eine breite Palette an zeitgenössischen Spieltechniken. Noch später hat es einen weiteren Sprung gegeben: Ich habe begonnen, die Harmonik zu verfeinern und mit Mikrotönen zu arbeiten. Mittlerweile entwickelt sich meine Musiksprache etwas langsamer – aber ständig – weiter. Haben Sie dafür allgemeinere ästhetische Motive? Es interessiert mich, Illusionen zu erzeugen. Sie sollen verhindern, dass man sofort nachvollziehen kann, wie ein Klang zustandekommt; es gefällt mir, wenn etwas ganz anders klingt, als es erzeugt wird. Mich faszinieren die Sinnlichkeit von Klängen und das Kantable. Zudem ist mir die klangliche Transparenz einer Partitur ausgesprochen wichtig. Haben Sie für Ihren Kompositionsstil ein griffiges Etikett? Er ist sicher avantgardistisch. Ich mag fein schattierte Klänge und das ganze Spektrum an zeitgenössischen Spieltechniken. Es ist für mich aber sehr schwierig, meinen eigenen Stil verbal zu charakterisieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Komponisten mit zwei wichtigen Begriffen aufgeräumt: Schönheit und Ausdruck. Angesagt war reine Struktur. Zur ungefilterten Emotionalität haben zeitgenössische Komponisten immer noch ein gebrochenes Verhältnis. Ist Schönheit ein Kriterium für Sie? Mit dem Begriff Schönheit kann ich weniger anfangen als mit demjenigen des Ausdrucks. Mir ist noch nie vorgeworfen worden, meine Musik hätte zu wenig Ausdruck, im Gegenteil. Komponieren als Beruf und Berufung Sie sind ein versierter Selbstvermarkter. Das ist in der Regel keine herausragende Eigenschaft Deutschschweizer Komponisten. Das habe ich schon öfters gehört. Es kann sein, dass das vor zehn Jahren tatsächlich zugetroffen hat. Heute habe ich einen sehr guten Verlag und eine Homepage, die laufend aktualisiert wird. Das genügt. Die Zeiten der Selbstvermarktung sind glücklicherweise vorbei. Was macht der Verlag für Sie? Er sorgt dafür, dass alle Stücke, die ich geschrieben habe, problemlos weltweit erhältlich sind. Das ist das Entscheidende. Früher hatten Verlage auch Agenturfunktion. Das ist heute nicht mehr so. Es ist aber schwierig zu sagen, weshalb ich Aufträge erhalte. Dass ich bei dem und dem Verlag bin, kann schon auch eine Rolle spielen. Kann man vom Komponieren leben? Ich kann davon leben, allerdings nur dank zweier radikaler Einschränkungen: Ich verzichte auf Luxus – also auch auf Ferien –, und ich habe keine Familie. Ich muss nur mich selber über die Runden bringen, was nicht sehr aufwendig ist. Zudem ist meine Partnerin berufstätig und deshalb materiell von mir unabhängig. Kein Nebenerwerb als Dozent? Ich habe früher an der Musikhochschule Zürich unterrichtet, was ich aber wieder aufgegeben habe, um mich ganz dem Komponieren widmen zu können. Komponieren ist eine relativ einsame Tätigkeit. Wie balanciert man sich da aus? Vor allem durch die Zusammenarbeit mit den Interpreten. Musik schreiben ist schon sehr einsam. Niemand kann helfen. Die Momente mit den Interpreten geniesse ich deshalb umso mehr. Auch privat habe ich einen schönen Freundeskreis. «Heute kann man keine Skandale mehr provozieren. Ich will aber auch niemanden erziehen. Meine Musik soll in erster Linie Klang und frei von jeder Programmatik sein.» Sie dirigieren auch. Ja, aber weniger als früher. Das Komponieren ist mein Standbein. Ich dirigiere, um das Gefühl fürs Interpretieren lebendig zu halten. Es ist mir wichtig, dass ich auch Interpret bin. Das heisst, Sie haben genug Kompositionsaufträge? Ja, es kommen mehr Anfragen, als ich berücksichtigen kann. Von dreien lehne ich etwa zwei – vorwiegend aus Zeitgründen – ab, da ich leider langsam arbeite. Jede Anfrage freut und ehrt mich sehr, weshalb ich niemals leichtfertig absage. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und deshalb ist es besonders schmerzlich, einen interessanten Auftrag aus Zeitgründen ablehnen zu müssen. Die Aufträge kommen einfach? Ja. Schreiben sie auch ohne Aufträge, aus eigenem Interesse, etwa wie Bach die Kunst der Fuge. Nein. Die Aufträge, die ich akzeptiere, sind für mich sehr anregend. Ich lehne Aufträge ab, die ich uninteressant finde. Wenn ich aber Lust habe, für eine bestimmte Besetzung zu schreiben, dann streue ich das unter den Interpretenkollegen; oft kommt dann auch ein entsprechender Auftrag. Und Wettbewerbe? Bei Wettbewerben müssen Stücke eingereicht werden, die noch nie aufgeführt worden sind. Sobald ein Stück gedruckt ist, fällt es ebenfalls aus dem Reglement. Das ist bei mir oft der Fall. Es ist deshalb eher Glück, dass ich bisher an so vielen Wettbwerben teilnehmen konnte. Inzwischen bin ich aber fast schon zu alt, um noch zu den Kandidaten zu gehören. Sie haben aber einige Wettbewerbe gewonnen. Ich bin vielleicht ein Sonderfall, weil ich früh in internationalen Wettbeweben Erfolg hatte und deshalb nicht primär auf nationalen Zuspruch fixiert gewesen bin. Meine Karriere hat aber auch viel mit Glück und Zufall zu tun. Ich helfe selber vor allem mit Kontinuität in der Arbeit nach. Entspanntes Verhältnis zu Interpreten und Publikum Erleben sie auch Formen der radikalen Ablehnung im Konzertsaal? Nein. Das ist aber vermutlich eine Generationenfrage. Heute kann man keine Skandale mehr provozieren. Ich will aber auch niemanden erziehen. Meine Musik soll in erster Linie Klang und frei von jeder Programmatik sein. Wenn diese Klänge aber im Zuhörer etwas auslösen, ihn zu Gedanken anregen oder sogar eine subjektive Botschaft zu übermitteln scheinen, dann freut mich das ausserordentlich. Das ist aber nicht der Zweck meiner Musik. Was dann? Meine Musik hat im Grunde genommen überhaupt keinen Zweck. Früher wollte ich etwas bewegen. Ich habe geglaubt, man könne mit Musik die Welt verbessern. Davon bin ich aber schnell weggekommen. Ich hoffe dennoch, das Publikum mit meiner Musik zum Nachdenken zu animieren und seine Phantasie zu stimulieren. Aber irgendetwas will man als Komponist ja erreichen. Einen Fortschritt machen oder was auch immer. Auf der kommunikativen Ebene ist das sicher so. Musik ist eine Sprache und daher betrachte ich meine Stücke als Dialog zwischen den Interpreten und mir und in zweiter Linie mit dem Publikum. Selbstverständlich strebe ich auch einen Fortschritt an. Meine Werke sollen immer durchdachter und gleichzeitig organischer werden – das ist kein Widerspruch! Sie sollen schlicht immer reifer werden, wobei die Qualitätsskala nach oben offen ist. Deshalb betrachte ich Komponieren als lebenslangen Prozess. Beim jüngsten Stück habe ich jeweils das Gefühl, das sei das beste, was ich je geschrieben habe. Aus der zeitlichen Distanz scheint die Entwicklungslinie aber nicht linear. Kein Buhlen ums breite Publikum? Nein. Also L’art pour l’art? Es gibt zwei Dimensionen, eine professionelle und eine persönliche. Die Publikumsreaktion berührt mein kompositorisches Selbstverständnis nicht. Als Mensch hingegen ist man sehr empfindlich. Musik schreiben ist eine intensive Auseinandersetzung mit sich selber. Auch die Arbeit mit dem Interpreten ist mir wichtig. L'art pour le dialogue, wenn man so will... Bach hatte noch für Gott komponiert. Ich komponiere für die Interpreten, das kann ich klar sagen. Kommunikative Prozesse in der Erabeitung der Musik Es gibt also einen kommunikativen Prozess mit den Musikern. Bevor ich die erste Note schreibe, arbeite ich mit dem Interpreten zusammen, besuche seine Konzerte oder lasse ihn mir vorspielen. Während des Kompositionsprozesses denke ich an den Interpreten und sehe ihn vor meinen geistigen Augen die Musik schon spielen. Wenn er das Stück dann zunächst als unspielbar betrachtet, widerspreche ich ihm. Ich habe ja bereits gesehen, wie er es spielt... Können Sie damit alle überzeugen? Haben Interpreten Stücke schon abgelehnt? Nein, noch nie. Ich hatte auch das grosse Glück, dass ich von Beginn weg hervorragende Interpreten hatte. Ohne sie wäre ich nicht, was ich heute bin, dessen bin ich mir bewusst. Am Arbeitspult mache ich ja im Grunde genommen Grafik, nicht Musik. Erst durch die Interpreten wird das Werk lebendig. Wann ist ein Werk gelungen? Das habe ich mir noch nie überlegt. Ich weiss ja, wie meine Kompositionen klingen, wenn ich sie niederschreibe. Das Urteil der Interpreten ist mir schon sehr wichtig. Ein Stück ist für mich vielleicht gelungen, wenn es den Interpreten Freude macht, oder wenn es sie dazu bringt, technische und musikalische Probleme zu bewältigen, die sie zuvor als unlösbar angesehen haben. Geben sie den Interpeten in dieser Hinsicht immer auch eine Chance? Ich weiss von jedem einzelnen Ton, dass er erzeugbar ist, weil ich ihn entweder selber spielen kann, oder weil mir ein Interpret gezeigt hat, dass er realisierbar ist. Gerade bei Orchesterwerken ist diese Gewissheit ungeheuer wichtig. Selbstverständlich kann jeder Interpret auf meine Hilfe und Unterstützung zählen. Die notwendige und oft sehr lange Übezeit kann ich ihm aber nicht abnehmen. Es geht also darum, Ausdrucksgrenzen zu erweitern. Sicher. Das erweitern jeglicher Grenzen interessiert mich. Und sollte es sogar einmal gelingen, eine Grenze zu überschreiten, kann das sehr beglückend sein. Alles Komponieren ist Problemlösen Kann man Komponieren vielleicht als eine Art Problemlösen verstehen? Das Denken in dieser Kategorie ist mir sehr nahe. Tatsächlich setze ich mir mit jedem Stück ein Problem, das ich zu bewältigen versuche. Damit beginnt alles. Das Problem – oder besser: die Grundidee – kann musikalischer, menschlicher, philosophischer oder politischer Natur sein, allerdings wird das Publikum nie davon erfahren. Komponieren Sie am Klavier? Nein. Ich überprüfe höchstens sehr komplizierte Akkorde am Klavier. Nur schon bei der Arbeit mit Vierteltönen nützt einem das Klavier ja nicht mehr. Sie wissen genau, wie ihre Werke klingen, ohne sie je gehört zu haben? Das zuverlässige innere Ohr entwickelt jeder Komponist mit der Zeit. Ich komponiere schon über zwanzig Jahre. Zu Beginn meiner Laufbahn habe ich Klänge ausgetüftelt, die dann im Konzert ganz anders tönten, als ich mir vorgestellt hatte. Diese Situation ist der beste Lehrmeister! Heute gibt es für mich keine unliebsamen Überraschungen mehr. «Ich erarbeite ein neues Werk mit den Interpreten akribisch, so dass es an der Uraufführung genauso klingt, wie ich es mir vorstelle.» Der Interpret setzt Ihre Intentionen auch immer angemessen um? Im Prinzip ja. Es ist aber interessant, wie unterschiedlich eine Komposition klingen kann, wenn zwei verschiedene Dirigenten sie aufführen, ohne dass einer davon der Partitur untreu wäre. Gibt es oft Gelegenheit dazu, diese Erfahrung zu machen? In der Neuen Musik hat man das Gefühl, es gebe kaum Interpretationsgeschichte. Werke werden nach der Uraufführung nicht oft nachgespielt. Das ist tatsächlich ein Problem. Es ist mit ein Grund, weshalb heutige Komponisten alles sehr genau notieren. Der Interpret hat ja kaum Erfahrungswerte mit seiner Musik. Wie viele ihrer Werke werden von andern Interpreten nachgespielt? Relativ viele. Es ist aber folgende Tendenz bei vielen Veranstaltern festzustellen: Sie wollen Uraufführungen und zeigen kein Interesse an Zweit- oder Drittaufführungen, die für jeden Komponisten äusserst wichtig wären. Ich habe demgegenüber das Glück, dass meine Stücke immer wieder und von verschiedenen Interpreten gespielt und nachgespielt werden. Dafür bin ich dankbar. Da sind Sie in einer glücklichen Situation. Im Grunde genommen hilft nämlich erst eine Interpretationsgeschichte, Bedeutung und Qualität eines Werkes einzuschätzen. Fehlt sie, fehlt ein entscheidendes Qualitätskriterium. Nicht nur das. Ich erarbeite ein neues Werk mit den Interpreten akribisch, so dass es an der Uraufführung genauso klingt, wie ich es mir vorstelle. Danach greife ich aber nicht mehr in die Interpretation ein. Mein erstes Streichquartett etwa ist vom gleichen Quartett oft gespielt worden. Es war sehr interessant zu verfolgen, wie sich das Werk dabei verändert hat. Der Interpretationsanteil ist immer grösser und reifer geworden. Trotz der peniblen Notation, die Sie erwähnt haben? Ich habe tatsächlich den Eindruck, ich lasse mit der sehr genauen Notation kaum Wahlmöglichkeiten. Es zeigt sich aber, dass gerade dieses enge Korsett dem Interpreten mehr Freiheit gibt. Das tönt paradox, aber es ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Zwänge müssen ja nicht schlecht sein. Die massiven ökonomischen Zwänge, denen sich Komponisten manchmal ausgesetzt sehen, scheinen Sie auch zu beflügeln und eine innere Festigkeit und Ihr handwerkliches Können zu stärken. Ich lege viel Wert aufs Handwerk. Schon in meiner Jugend habe ich für das Schulorchester geschrieben und so gelernt, mit dem Orchesterapparat umzugehen. Ideen hat jeder. Die grosse Kunst ist es aber, diese in ein Notenbild zu bringen, und zwar so, dass sie der Interpret angemessen umsetzen kann. Gehört das nicht zum elementaren Rüstzeug eines professionellen Tonsetzers? Ich finde, der handwerkliche Anteil am Komponieren wird heute unterschätzt; er ist sogar ein wenig verpönt. Mir ist er aber sehr wichtig. Ich bekomme immer wieder Partituren zugeschickt, denen interessante Gedanken zugrundeliegen. Die sind jedoch handwerklich oft zu unsauber umgesetzt, als dass die Idee auch wirklich fassbar wäre. An den Hochschulen wird das Handwerk heute oft stark vernachlässigt. Es geht vor allem darum, möglichst verrückte Einfälle zu haben. Auf die Umsetzung wird viel weniger Wert gelegt. Machen Sie sich Gedanken über ihre Zukunft. Gibt es eine Karriereplanung? Karriereplanung nicht, Gedanken schon. Ich habe natürlich auch Zukunftsängste, da ich Kollegen gesehen habe, die eine gute Laufbahn hatten, und von einem Tag auf den andern waren sie nicht mehr gefragt. Da habe ich schon grossen Respekt vor der Zukunft. Aus diesem Grund plane ich relativ weit voraus. Ich habe aber vieles erreicht und bilde mir ein, auch einem möglichen Karriereende eher gelassen entgegenzusehen. Das würde mich seelisch nicht zerstören. Aufhören ist aber heute kein Thema. Wenn ich am Morgen aufstehe, habe ich sofort Klänge im Kopf. (wb) Was bedeutet Komponieren heute? Interview mit dem Tonschöpfer David Philip Hefti. © www.codexflores.ch