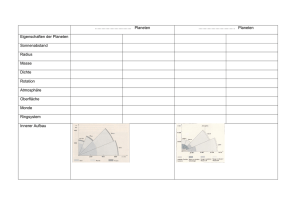

Mission Weltraum - Universität Bern

Werbung