Книга учета модулей (Версия от 19.06.2007)

Werbung

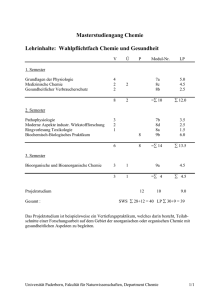

Modulhandbuch Master-Studiengang Informatik Inhaltsverzeichnis Modulnummer Modulname PTI101 PTI935 PTI966 PTI967 PTI981 PTI982 PTI983 PTI984 PTI990 PTI991 PTI992 PTI993 PTI994 PTI995 SPR613 WIW499 Virtual-Reality-Technologien Systemarchitekturen Projekt im Master Master-Projekt Mobile und reaktive Systeme Software Technologie Informationsmanagement Modellierung Virtueller Welten Cluster und Cluster-Programmierung Wissensmanagementsysteme Verifikations- und Spezifikationssysteme Systemprogrammierung unter Linux Spezielle Datenbank-Technologien Heuristische Verfahren Global Business and Project Communication in English Management betrieblicher Sozialsysteme Modulnr. PTI101 Modulname Virtual-Reality-Technologien Dozent(en) Prof. Dr. Kolbig, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 1. Semester (SS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 6 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 45 h (3 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor- und Nachbereitung 60 h Selbststudium 60 h Arbeitsaufwand in h: 180 Lernziele Die Studierenden beherrschen wesentliche Technologien zur Simulation von Virtual-Reality (VR)Umgebungen (3D-Visualisierung, 3D-Interaktion). Sie sind in der Lage, eigene VR-Anwendungen mit Hilfe von OpenSource -Tools zu entwickeln bzw. kommerzielle VR-Software zu nutzen. Lehrinhalte • • • • • • • • • • VR-relevante Themen der 3D-Computergrafik, insbesondere Algorithmen zur Echtzeitvisualisierung (z.B. Level-of-Detail-Konzepte) Stereoskopische Projektionen (physiologische Aspekte, aktive und passive Verfahren) Grafik-und Projektionshardware (CAVE, Benches, Walls, Head-Mounted-Display, Projektoren, …) Tracking (Algorithmen und Systeme (elektromagnetisch, optisch )) Haptik und Kollisionserkennung (Force- und Tactile-Feedback,: Algorithmen und Devices, Algorithmen zur Echtzeitkollisionserkennung) VRML (Szenegraphkonzept, Knotentypen) 3D-Animationen (Bewegungspfade und Key-Frames) kinematische Strukturen in VR-Umgebungen VR-Software ( Scene-Graphs API`s (OpenSG, Performer), kommerzielle VR-Software) VR-Anwendungen in Industrie und Forschung (Robotik, Maschinenbau, Medizinische Anwendungen) Literatur: • • • • • • • • Hansen/Johnson: The Visualization Handbook, Elsevier Academic Press Grigore Burdea, Philippe Coiffet: Virtual Reality Technology 2nd Edition , John Wiley & Sons Luebke/Reddy/Cohen/Varshney/Watson/Huebner: Level of Detail for 3D Graphics, Morgan Kaufmann. Ferguson: Practical Algorithms for 3D Computer Graphics, A K Peters Akenine-Möller/Haines: Real-Time Rendering (Second Edition), A K Peters, Foley/vanDam/Feiner/Hughes: Computer Graphics Principles and Practice (Second Edition), Addison-Wesley Watt: 3D-Computergrafik (3. Auflage), Pearson Studium F. Dai. Lebendige virtuelle Welten. Springer Verlag Voraussetzungen/Vorkenntnisse PTI002 - Analysis, PTI816 - Computergrafik, PTI829 - 3D-Modellierung Leistungsnachweise Art: Mündliche Prüfung Vorleistungen: keine Erarbeitet am: 13.07.2006 Zeitdauer: 20 min durch: Prof. Dr. Kolbig Modulnr. PTI935 Modulname Systemarchitekturen Dozent(en) Prof. Dr. A. Häber, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 2. Semester (WS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 30 h (2 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor/Nachbereitung 15 h Selbststudium 60 h alle Arbeitsaufwand in h: 120 Lernziele Der Studierende kann große Systemarchitekturen beherrschen, bewerten und entwerfen. Er versteht die Zusammenhänge zwischen logischen, physischen und integrierenden Komponenten. Aufbauend auf der logistischen Kette in Informationssystemen ist der Studierende in der Lage, allen in einem Unternehmen arbeitenden Personen, insbesondere den Managern, die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben. Er kann Management-Informationssysteme klassieren und beherrscht formale Integrations- und Präsentationsmethoden für Management-Informationssysteme. Lehrinhalte • • • • Aufbau logischer Systemarchitekturen, Architekturstile (z.B. TOGAF, RM-ODP) und Referenzarchitekturen Aufbau physischer Systemarchitekturen Integrationskonzepte und -standards Als Beispiele werden insbesondere die logistische Kette in einem komplexen Informationssystem, die Archivierungsszenarien mit mindestens drei logischen Systemen und die ManagementInformationssysteme mit internen und externen Informationssystemen verwendet. Literatur: • • • • Krüger, Seelmann-Eggebert: IT-Architektur-Engineering. Galileo Press, Bonn, 2003. Bauer, Günzel: Data Warehouse Systeme. dpunkt, Heidelberg, 2004. Mehrwald: SAP Business Information Warehouse 3. dpunkt, Heidelberg, 2004 Häber, Dujat, Schmücker: Leitfaden für das rechnerunterstützte Dokumentenmanagement und die digitale Archivierung von Patientendaten. GIT Verlag, Darmstadt, 2005 Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse komplexer integrierter Informationssysteme, ihres Aufbaus und ihres Zusammenwirkens Leistungsnachweise Art: mündliche Prüfungsleistung Vorleistungen: Praktikumstestat Erarbeitet am: 14.07.2006 Zeitdauer: 30 min durch: Prof. Dr. A. Häber Modulnr. PTI966 Modulname Projekt im Master Dozent(en) Prof. Dr. G. Beier, FB PTI Prof. Dr. W. Golubski, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 2. Semester (WS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 6 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Betreute Projektarbeit selbständige Projektarbeit Alle Arbeitsaufwand in h: 180 45 h (3 SWS) 135 h Lernziele Die Studierenden sind in der Lage, eine Teilaufgabe in einem laufenden längerfristigen Projekt selbständig zu lösen und ihre Ergebnisse in das Projekt zu integrieren. Sie können vorhandene Schnittstellen und Projektstandards nutzen und einhalten. Sie besitzen die Fähigkeit, mit anderen Projektbeteiligten produktiv zu kooperieren. Lehrinhalte Bearbeitung einer Teilaufgabe in einem größeren Projekt auf einem aktuellen Arbeitsgebiet der Fachgruppe Informatik. Dies umfasst insbesondere: • Einarbeitung in den Projektkontext • Analyse und Lösungsspezifikation der Teilaufgabe • Definition und Dokumentation von Schnittstellen • Integration der Lösung in das Gesamtprojekt Literatur projektspezifisch Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in Software Engineering, Programmierung Leistungsnachweise Art: Alternative Prüfungsleistung (Softwareprojekt) Vorleistungen: keine Erarbeitet am: 19.06.2007 durch: Prof. Dr. Beier / Prof. Dr. Golubski Modulnr. PTI967 Modulname Master-Projekt Dozent(en) Professoren, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 3. Semester Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 30 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Selbständige Projektarbeit 900 h (Master-Thesis) Alle Arbeitsaufwand in h: 900 Lernziele Die Studierenden haben Fähigkeiten, selbständig und eigenverantwortlich eine anspruchsvolle Projektaufgabe der Informatik nach wissenschaftlichen Vorgehensweisen vollständig zu lösen und die Ergebnisse in Form einer wissenschaftlichen Arbeit darzustellen. Lehrinhalte • • • Die Themenstellung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit industriellen Partnern oder Organisationen. Eigenständige wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas unter Anwendung der im MasterStudiengang vermittelten Kenntnisse, Methoden und Werkzeuge. Behandlung methodischer und sozialer Problemstellungen, die im Rahmen der Master-Projekte auftreten. Voraussetzungen/Vorkenntnisse Module des Studiengangs oder vergleichbare Kenntnisse Leistungsnachweise Art: Vorleistungen: Master Thesis Mündliche Prüfung 67% 33% Dauer: 45 min - Erarbeitet am: 10.07.2006 durch: Prof. Dr. Beier/Prof. Dr. Golubski/Prof. Dr. Häber Modulnr. PTI981 Modulname Mobile und reaktive Systeme Dozent(en) Prof. Dr. G. Beier, FB PTI Prof. Dr. W. Golubski, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 2. Semester (WS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 6 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 45 h (3 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor-/ Nachbereitung 40 h Selbststudium 80 h alle Arbeitsaufwand in h: 180 Lernziele Die Studierenden besitzen Kenntnisse von innovativen Technologien und deren Auswirkungen auf die Software-Entwicklung. Sie haben die Fähigkeit, sich Konzepte und Anwendungswissen aus neuen Technologiebereichen schnell und effizient anzueignen und können deren Potentiale einschätzen. SW-Entwicklung für verteilte und eingebettete Systeme: Die Studierenden kennen die besonderen Anforderungen an verteilte und eingebettete Systeme. Sie beherrschen die erweiterten Modellierungskonstrukte der UML und können damit Systembeschreibungen erstellen bzw. daraus korrekte Realisierungen implementieren. Sie können Pattern für verteilte und nebenläufige Systeme und State Pattern in Bezug auf ihre Anwendbarkeit für konkrete Probleme bewerten, aufgabenbezogen modifizieren und einsetzen. Sie können Designprinzipien für Systeme mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen bewerten und umsetzen. Entwicklung mobiler Anwendungen: Die Studierenden können die Auswirkungen und Veränderungen bedingt durch die Einführung von Mobilität in klassischen Systemen einschätzen und analysieren. Sie können mögliche Lösungen bei der Integration von Mobilität erarbeiten. Sie haben Fähigkeiten in der formalen Beschreibung komplexer (Graph-)Algorithmen. Lehrinhalte SW-Entwicklung für verteilte und eingebettete Systeme (Vorlesung: 23 h, Praktikum: 7 h, Vor-/ Nachbereitung: 20 h, Selbststudium: 40 h) • Einleitung, typische Anforderungen an verteilte und eingebettete Systeme, Reaktivität, Zeitverhalten, Zuverlässigkeit • Systembeschreibung mit Real-Time UML • Design Pattern für verteilte Systeme: Interceptor, Reactor, Acceptor-Connector, Active Object u.a. • State Pattern für reaktive Objekte • Implementierungen von State Charts • Designkonzepte für zuverlässige Softwaresysteme am Beispiel Ravenscar Profile Entwicklung mobiler Anwendungen (Vorlesung: 22 h, Praktikum: 8 h, Vor-/ Nachbereitung: 20 h, Selbststudium: 40 h) • Einleitung, Mobilität aus Benutzersicht, Mobilität aus Netzwerk-Sicht, Kategorien mobiler Dienste, M-Business • Ad-hoc Netze, Routing-Verfahren, Distance-Vector-, Link-State-, Source-Routing, formale Beschreibung der Verfahren: Destination-Sequenced-Distance-Vector (DSDV), Dynamic-SourceRouting (DSR), Optimized-Link-State-Routing (OLSR), Link-Reversal-Routing (LRR), TemporallyOrdered-Routing (TORA) • Dienstemanagement, SLP, Jini, Jabber, XMiddle, Proem • Entwicklung mit J2ME • Ortsbezogene Dienste und Anwendungen, Positionsbestimmung, Satellitennavigation • Kontextbewusste Dienste und Anwendungen Literatur: SW-Entwicklung für verteilte und eingebettete Systeme: • Douglas Schmidt, Michael Stal, Hans Rohnert, Frank Buschmann: Pattern Oriented Software-Architektur. Pattern for Concurrent and Networked Objects, ISBN: 3898641422 (1999) • Miro Samek, Practical State Charts in C/C++, CMP Books, ISBN 1-57820-110-1, 2002 • Bruce Powel Douglass, Real-Time UML, Addison-Wesley Professional, ISBN 0321160762, 2004 • aktuelle Web Ressourcen und Publikationen, z.B. ravenscar profile Entwicklung mobiler Anwendungen: • Jörg Roth: Mobile Computing, dpunkt Verlag, 2005 • Charles Perkins: Ad hoc Networking, Addison Wesley Professional, 2001 • verschiedene Forschungsarbeiten aus den Gebieten Selbstorganisierende Systeme, Middleware mobiler Dienste, Ortsbezogene Dienste und Kontextbewusste Dienste Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in UML, Entwurfsmuster, Rechnernetze und -Protokolle, Programmieren, verteilte Systeme, Graph-Algorithmen Leistungsnachweise Art: Mündliche Prüfung Vorleistungen: Testat Erarbeitet am: 03.07.2006 Zeitdauer: 30 min. durch: Prof. Beier, Prof. Golubski Modulnr. PTI982 Modulname Software Technologie Dozent(en) Prof. Dr. G. Beier, FB PTI Prof. Dr. W. Golubski, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 1. Semester (SS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 8 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 60 h (4 SWS) Praktikum 30 h (2 SWS) Vor-/ Nachbereitung 60 h Selbststudium 90 h alle Arbeitsaufwand in h: 240 Lernziele Die Studierenden beherrschen die methodischen Aspekte für eine erfolgreiche Arbeit an großen Projekten. Dies umfasst ein vertieftes Verständnis und Anwendungswissen für die zum Einsatz kommenden Modellierungs- und Testverfahren sowie für den systematischen Einsatz von Softwarearchitekturen, Middleware und Pattern. Modellierung: Die Studierenden beherrschen die theoretischen Grundlagen objektorientierter Modellierungsmethoden und können die Methoden projektorientiert anpassen und erweitern. Sie können komplexe Pattern in Bezug auf ihre Anwendbarkeit für konkrete Probleme auf Analyse- und Designebene bewerten und aufgabenbezogen modifizieren. Sie können MDSD basierte Softwareentwicklungsprozesse aufsetzen und durchführen. Middleware: Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse zu Architekturkonzepten, Standards und Middleware-Technologien und deren -Konzepten. Sie können diese im Rahmen von Neuentwicklungen von verteilten Systemen und Anwendungen einsetzen und sind befähigt bei vorgegebenen Problemstellungen eine geeignete Architektur sowie eine Middleware zu konzipieren und zu analysieren. Lehrinhalte Modellierung (Vorlesung: 30 h, Praktikum: 15 h, Vor-/ Nachbereitung: 45 h, Selbststudium: 60 h) • Modelle und Metamodelle, UML Metamodell, Meta Object Facility • Domänenspezifische Modelle • Multi Domain Analyse und aspektorientierte Modellierung • Modelltransformationen, MDA, MDSD, Integration in Vorgehensmodelle • Modelltransformationswerkzeuge, spezialisierte Metamodelle, Transformationsbeschreibungssprachen • Modellbasierte Testverfahren, Integration von Testkonzepten in MDSD und MDA • Pattern und Pattern Languages • Analysis Pattern o Abgrenzung zu Design Pattern o Unterstützende Muster o komplexe Modellstrukturen Middleware (Vorlesung: 30 h, Praktikum: 15 h, Vor-/ Nachbereitung: 15 h, Selbststudium: 30 h) • Middleware-Kategorien, Kommunikationsmodelle, Transparenz • Architekturmodelle, Client/Server, P2P, n-tier-Architektur • Kommunikationsorientierte Middleware, Marshalling, Programmiermodelle, • Anwendungsorientierte Middleware, Laufzeitumgebung, Dienste • Nachrichtenorientierte Middleware, Request-Reply, Publish-Subscribe • Corba, OMA-Architektur, ORB-Modell, Programmentwicklung mit IDL anhand von Java, Kommunikationsablauf, CorbaServices • J2EE, Komponenten, EJBs, Kommunikationsablauf, Lifecycle von Beans, J2EE-Dienste, Transaktionen, Sicherheit, Programmentwicklung mit EJB3 • Peer-To-Peer-Architekturen, reine, hybride P2P, JXTA, OSGI • Plugin-basierte Architektur Literatur Modellierung: • • • • • James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch: The Unified Modeling Language Reference Manual. Addison Wesley, ISBN: 321245628 (2004) Frank Buschmann et al.: Pattern-orientierte Software-Architektur. Ein Pattern-System, Wiley, ISBN: 3827312825 (1996) Martin Fowler: Analysis Patterns, Addison Wesley, ISBN: 201895420 (1997) Thomas Stahl, Markus Völter: Modellgetriebene Softwareentwicklung, Dpunkt, ISBN: 3898643107 (2005) Uwe Vigenschow: Objektorientiertes Testen und Testautomatisierung in der Praxis, Dpunkt, ISBN: 3898643050 (2005) Middleware: • Ed Roman, Rima P. Sriganesh, Gerald Brose: Mastering Enterprise JavaBeans, 3ed., Wiley, 2005 • Ulrike Hammerschall: Verteilte Systeme und Anwendungen, Pearson Studium, 2005 • Jean Dollimore, Tim Kindberg, George Coulouris : Verteilte Systeme - Konzepte und Design - 3. überarbeitete Auflage, Pearson Studium, 2005 • Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Stehen: Verteilte Systeme - Grundlagen und Paradigmen, Pearson Studium, 2003 • Gerald Brose, Andreas Vogel, Keith Duddy: Java Programming with CORBA, Third Edition, Wiley Computer Publishing, 2001 • Aktuelle Forschungsarbeiten (z.B. von www.theserverside.com, www.omg.org, www.osgi.org, www.jxta.org) Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in Softwaretechnik, Programmieren, Grundkenntnisse Design Pattern, Grundkenntnisse verteilter Systeme Leistungsnachweise Art: Mündliche Prüfung Vorleistungen: Testat Erarbeitet am: 03.07.2006 Zeitdauer: 30 min durch: Prof. Beier, Prof. Golubski Modulnr. PTI983 Modulname Informationsmanagement Dozent(en) Prof. Dr. A. Häber, FB PTI Prof. Dr. W. Golubski, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 1. Semester (SS) Informatik (Master of Science) ECTS-Punkte: 8 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 75 h (5 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor-/ Nachbereitung 60 h Selbststudium 90 h alle Arbeitsaufwand in h: 240 Lernziele Die Studierenden beherrschen Architekturkonzepte für komplexe integrierte Informationssysteme und sind in der Lage, Strategie und Weiterentwicklung dieser komplexen integrierten Systemarchitekturen zu planen, zu steuern und zu überwachen. Die Studierenden können Sicherheit managen, formal beschreiben und können sowohl präventiv als auch im Nachhinein auf Sicherheitsvorfälle agieren bzw. reagieren. Strategisches Informationsmanagement: Die Studierenden sind befähigt, formale Architekturmodelle für komplexe integrierte Informationssysteme zu verstehen und daraus strategische Perspektiven für Informationssysteme zu generieren. Sie kennen die notwendigen Methoden und Werkzeuge zur Planung, Modellierung, Steuerung und Überwachung großer komplexer integrierter Systemarchitekturen und können diese korrekt anwenden. Management von Sicherheit: Die Studierenden sind befähigt formale Sicherheitsmodelle für Unternehmen und Organisationen zu modellieren und kennen die Grenzen der aktuellen Computersysteme und ihren Betriebssystemen. Sie kennen die notwendigen durchzuführenden Schritte im Falle eines Sicherheitsvorfalls und können einen Notfallplan aufstellen. Sie haben Fähigkeiten in theoretischer Modellbildung (von Sicherheit) und können Aussagen formal herleiten. Lehrinhalte Strategisches Informationsmanagement (Vorlesung: 45 h, Praktikum: 15 h, Vor-/ Nachbereitung: 45 h, Selbststudium: 75 h) • Begriffe und Konzepte des Informationsmanagements • Strategische Planung: Rahmenplanung, Modellierung von Systemarchitekturen auf der Basis von Prozessen und Aufgaben (3LGM², ARIS, PetriNetze, TOGAF, RM-ODP), Strukturplanung, Ablaufplanung, Ressourcenplanung, Risikobewertung • Strategische Steuerung: Projektinitiierung, Portfolioanalyse • Strategische Überwachung: Evaluation, Kennzahlenanalyse, IT-Controlling Management von Sicherheit (Vorlesung: 30 h, Vor-/ Nachbereitung: 15 h, Selbststudium: 15 h) • Social Engineering, Faktor Mensch • Security Engineering, Bedrohungsanalyse, Risikoananlyse, Sicherheitsmodellierung, Trusted Computing Base, Sicherheitskriterien, TCSEC, ITSEC, CC • Sicherheitsmodell, Formalisierungen mittels Endlicher Automaten und Verbandstheorie sowie Entscheidbarkeitstheoreme o Modellierung wahlfreier Zugriffssteuerungspolitiken Zugriffsmatrix Harrison/Ruzzo/Ullman o Modellierung obligatorischer Zugriffssteuerungspolitiken Denning Bell/LaPadula, Clark/Wilson Brewer/Nash-Modell der Chinese Wall Sicherheitspolitik • Realisierungen der Sicherheitsmodelle, Autorisierung und Zugriffssteuerung • Computer-Forensik, o Computerkriminalität, Begriffe, Grundfragen zur Computer-Forensik o Vorgehensmodell bei Vorfall o Analyseansätze, Live Response, Post Mortem Analyse o Post Mortem Analyse im Detail, Werkzeugkasten und Funktionsweise o Ermittlungsfehler Literatur Strategisches Informationsmanagement: • Haux R., Winter A., Ammenwerth E., Brigl B.:Strategic Information Management in Hospitals Innsbruck/Leipzig, Springer, Berlin, (2002) • Zarnkow et al.: Informationsmanagement. Dpunkt, Heidelberg, 2004. Management von Sicherheit • Alexander Geschonneck: Computer-Forensik - Systemeinbrüche erkennen, ermitteln, aufklären, Dpunkt Verlag, 2006 • Claudia Eckert: IT-Sicherheit Konzepte, Verfahren, Protokolle, Oldenbourg Verlag, 2004 • Aktuelle Arbeiten des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: http://www.bsi.de • Aktuelle Arbeiten (von z.B. http://www.sans.org/rr/whitepapers, http://www.securitydocs.com/Exploits, http://www.computer-forensik.org) Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse im Aufbau komplexer Informationssysteme und in der Modellierung von Prozessen (Informationsmanagement) sowie in Betriebssystemen, Softwaretechnik, Theoretischer Informatik (Automatentheorie) Leistungsnachweise Art: Mündliche Prüfung Vorleistungen: keine Erarbeitet am: 03.07.2006 Zeitdauer: 30 min durch: Prof. Dr. W. Golubski, Prof. Dr. A. Häber Modulnr. PTI984 Modulname Modellierung Virtueller Welten Dozent(en) Prof. Dr. W. Remke, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 2. Semester (WS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 6 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung/Übung 45 h (3 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor-/ Nachbereitung 60 h Selbststudium 60 h alle Arbeitsaufwand in h: 180 Lernziele Die Studierenden beherrschen das mathematische Instrumentarium zur Beschreibung von Festkörpermodellen und Freiformgeometrien und können dieses algorithmisch und numerisch umsetzen. Sie kennen wesentliche Beschreibungskonzepte für Virtuelle Welten auf der Basis von Szenegraphen, können diese anwenden und eigene weitergehende Sprachelemente entwickeln. Lehrinhalte • • • • • Boundary Representation Modelle Topologie und Geometrie / Reguläre Boolsche Operationen / Modellalgorithmen / Effiziente Datenstrukturen und Algorithmen Freiformkurven Parametrisierung / Interpolation / Splines / Bezier-Kurven und Bezier-Splines / B-Splines / NURBs Freiformflächen Parameterflächen / Tensorprodukt-Bezierflächen / Rationale Bezier- und B-Spline-Flächen / Bezierdreiecke / Coonspflaster Numerische Verfahren und grafische Darstellung von Freiform-Kurven und -Flächen Szenegraphbasierte Modellierung von 3D-Szenen Virtuelle Welten im Internet / Von VRML zu X3D / Das Virtual Reality Konzept von Java3D Literatur: • • • • • • • J. Encarnacao/W. Straßer/R. Klein: Graphische Datenverarbeitung 2 – Modellierung komplexer Objekte und photorealistische Bilderzeugung R. Oldenbourg Verlag München Wien James D. Foley/Andries van Dam/Steven K. Feiner/John F. Hughes/Richard L. Phillips: Grundlagen der Computergraphik – Einführung, Konzepte, Methoden Addison-Wesley Publishing Company J. Hoschek/D. Lasser: Grundlagen der geometrischen Datenverarbeitung B.G. Teubner Stuttgart Gerald Farin Kurven und Flächen im Computer Aided Geometric Design Vieweg Braunschweig/Wiesbaden Alan Watt: 3D-Computergrafik Pearson Studium München Alfred Nischwitz/Peter Haberäcker: Masterkurs Computergrafik und Bildverarbeitung Vieweg Verlag Wiesbaden Henry Sowizral/Kevin Rushforth/Michael Deering: The Java 3D API Specification, Second Edition Addison Wesley Bosten New York Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in Computergrafik (insbesondere 3D-Modellierung), Analysis und Numerischer Mathematik Leistungsnachweise Art: Vorleistungen: alternative Prüfungsleistung (Softwareprojekt) Gewichtet 50% Mündliche Prüfung Gewichtet 50% keine Erarbeitet am: 30.06.2006 durch: Prof. Remke Dauer: 30min Modulnr. PTI990 Modulname Cluster und Clusterprogrammierung Dozent(en) Prof. Dr. L. Krauß, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 2. Semester (WS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 30 h (2 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor-/ Nachbereitung 15 h Projekt 60 h Wahlpflichtmodulkombination: Cluster- und Systemprogrammierung Arbeitsaufwand in h: 120 Lernziele Das Modul ermöglicht den Einsatz der Absolventen bei der Administration und Programmierung großer Clustersysteme. Das Modul vermittelt in der Programmierung paralleler Systeme mit aktueller Software und ermöglicht Anwendungsbereiche zu erkennen und zu analysieren. Neben der breiten Anwendung von High Performance Cluster beherrscht der Absolvent auch High Availibility Cluster und Load Balanced Cluster sowohl administrativ als auch bezüglich der Softwareentwicklung. Im projektorientierten Praktikum werden konkrete Anwendungen umgesetzt. Lehrinhalte • • • Die Struktur von Clustern Begriff, Einsatzbereiche, Konfiguration und Konfigurationstools (Ebenenmodell), Methoden des Leistungsvergleichs, Kommunikationsstruktur, Programmierung von Clustern Parallele Algorithmen, Programmiermodelle, Middlewarevarianten, Programmierung bei distributed Memory, Message Passing Interface und MPICH als Programmierumgebung, Programmierung von Kommunikationsbeziehungen ,Programmierung von Mehrprozessorsystemen, Open MP, OpenMosix, Topologien, Threads, Sockets Projektarbeit Literatur • • • Peter Sanders, Thomas Worsch: Parallele Programmierung mit MPI, Logos Verlag, 1997. Rajkumar Buyya (ed.): High Performance Cluster Computing Volume 1: Architectures and Systems, Prentice Hall, 1999. Rajkumar Buyya (ed.): High Performance Cluster Computing Volume 2: Programming and Applications, Prentice Hall, 1999. Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in Computerarchitektur, Betriebssystemen, Kommunikationssysteme, Programmierung in C Leistungsnachweise Art: Alternative Prüfungsleistung (Präsentation) Vorleistungen: Praktikumstestat Erarbeitet am: 13.07.2006 durch: Prof. Dr. Ludwig Krauß Modulnr. PTI991 Modulname Wissensmanagementsysteme Dozent(en) Prof. Dr. H. Seidel, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 2. Semester (WS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 30 h (2 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor-/ Nachbereitung 30 h Selbststudium 45 h Wahlpflichtmodulkombination: Wissensmanagement Arbeitsaufwand in h: 120 Lernziele Die Studierenden beherrschen Methoden und Techniken zur Entwicklung wissensbasierter Systeme sowie zur Akquisition des erforderlichen Wissens. Sie kennen wichtige Methoden wissensbasierter Systeme und sind befähigt diese anzuwenden. Die Studierenden erwerben anwendungsbereites Wissen zu den methodischen und technischen Aspekten von Dokumenten-Management-Systemen und von Content-Management-Systemen. Lehrinhalte • • • • Ziele, Methoden und Anwendungsbereiche des Wissensmanagement Wissensbasierte Systeme (WBS) Problemklasse Klassifikation (Diagnose) Basis-Problemlösungsmethoden (Forward Chaining, Backward Chaining, Establish-Refine, Hypothesize-and-Test) Problemlösungsmethoden (Entscheidungsbäume, Heuristische Klassifikation, Überdeckende Klassifikation, Fallbasiertes Schließen, Probabilistische Ansätze) Prinzipien, Methoden und Techniken der Wissensakquisition Schwarmintelligenz mit Mikro-Agenten Dokumenten-Management-Systeme (DMS) Analyse und Organisation, Architektur und Konzeption von DMS Indizierung und Retrieval von Dokumenten Content-Management-Systeme (CMS) Einordnung, Phasenmodell, Architektur und Inhaltstypen Web-Content-Management-Systeme (Lebenszyklus, Content und Tools) Literatur: • • • Beierle, Christoph; Kern-Isberner, Gabriele Methoden wissensbasierter Systeme Vieweg-Verlagsgesellschaft, 3. Auflage, Wiesbaden 2006 Götzer, K.; Schneiderrath, U.; Maier, B.; Komke, T. Dokumenten-Management dpunkt.verlag, Heidelberg 2005 Riempp, Gerold Integrierte Wissensmanagement-Systeme Architektur und praktische Anwendung Verlag / Hersteller: SPRINGER, BERLIN 2004 Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in Grundlagen der Wissensverarbeitung Leistungsnachweise Art: alternative Prüfungsleistung (Belegarbeit oder Softwareprojekt/Präsentation) Vorleistungen: Praktikumstestat Erarbeitet am: 02.05.2005 / 02.07.2006 durch: Prof. Dr. Seidel Modulnr. PTI992 Modulname Verifikations- und Spezifikationsmethoden Dozent(en) Prof. Dr. G. Beier, FB PTI Prof. Dr. W. Golubski, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 2. Semester (WS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Seminar 30 h (2 SWS) Vor-/ Nachbereitung 90 h Wahlpflichtmodulkombination: Theoretische Methoden Arbeitsaufwand in h: 120 Lernziele Die Studierenden besitzen Kenntnisse von formalen Verfahren zur Verifikation von Programmen und Modellen sowie von formalen Spezifikationsmethoden. Sie sind in der Lage, sich eigenständig in die theoretischen Grundlagen an Hand von Fachliteratur einzuarbeiten, ihre Erkenntnisse zu strukturieren und für eine Präsentation sowie eine Ausarbeitung aufzubereiten. Lehrinhalte Formale Spezifikationsmethoden • Specification and Design Language SDL • TIMe integrierte Entwicklungsmethode • Formale objektorientierte Spezifikation mit OCL Formale Semantik und Programmverifikation • Operationale, denotationale, axiomatische Semantikmodelle • Programmanalyse, Datenflussanalyse, Abstrakte Interpretation Modellverifikation und UML • Executable UML • Strategien zur Simulation von UML Modellen Literatur • • • • • • Stephen J. Mellor, Marc Balcer, Executable UML. A Foundation for Model Driven Architecture, Addison Wesley, ISBN: 0201748045, 2002 Jos Warmer, Anneke Kleppe, The Object Constraint Language. Getting your models ready for MDA, Addison Wesley, ISBN 0321179366, 2003 Glynn Winskel: The Formal Semantics of Programming Languages: An Introduction (Foundations of Computing), MIT Press, 1993 Flemming Nielson, Hanne Riis Nielson, Chris Hankin: Principles of Program Analysis, Springer (Corrected 2nd printing, 452 pages, ISBN 3-540-65410-0), 2005 Verschiedene LNCS-Bände und ACM-Proceedings (z.B. POPL, PLDI) aktuelle Web Ressourcen: SDL: http://www.sdl-forum.org/ http://www2.informatik.hu-berlin.de/SITE/ TIMe: http://www.sintef.no/time/ Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in Algebra, Modellierung, Programmiersprachen Leistungsnachweise Art: Alternative Prüfungsleistung (Vortrag) Vorleistungen: keine Erarbeitet am: 19.06.2007 durch: Prof. Dr. Beier / Prof. Dr. Golubski Modulnr. PTI993 Modulname Systemprogrammierung unter Linux Dozent(en) Prof. Dr. D. Lenk, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 1. Semester (SS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 30 h (2 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor- und Nachbereitung 30 h Selbststudium 45 h Wahlpflichtmodulkombination: Cluster- und Systemprogrammierung Arbeitsaufwand in h: 120 Lernziele Die Teilnehmer beherrschen wichtige Konzepte der Systemprogrammierung unter Linux. Durch die Verknüpfung mit der Shellarbeit sind sie in der Lage, anhand von C- Codebeispielen ausgewählte Betriebssystemkonzepte nachzuvollziehen und in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Fortgeschrittene Techniken der Programmiersprache C werden unter dem Betriebssystem Linux sicher angewandt. Lehrinhalte • • • • • • • • Vertiefende Betrachtungen von Themen der Systemprogrammierung und zu Betriebssystemen (insbesondere Protected Mode) Programmentwicklung, - Debugging Dateisysteme E/ A-Funktionen Speicherverwaltung Prozesse (fork, exec), Zombie-Prozesse Signale/ Signale und Kinderprozesse Interprozesskommunikation Literatur: • • Helmut Herold/Jörg Arndt: C-Programmierung unter Linux/UNIX/Windows ISBN: 3-89990-123-1 Gräfe: C und Linux ISBN 3-446-22427-0 Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in prozeduraler C- Programmierung, theoretisches Wissen zu Betriebssystemen Leistungsnachweise Art: Alternative Prüfungsleistung (Softwareprojekt) Vorleistungen: keine Erarbeitet am: 10.07.2006 durch: Prof. Dr. Lenk Modulnr. PTI994 Modulname Spezielle Datenbank-Technologien Dozent Prof. Dr.-Ing. E. Hofmann, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 1. Semester (SS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Seminaristische Vorlesung Praktikum Vor-/ Nachbereitung Selbststudium Wahlpflichtmodulkombination: Wissensmanagement Arbeitsaufwand in h: 120 30 h (2 SWS) 15 h (1 SWS) 30 h 45 h Lernziele Die Studenten verstehen besondere (vertiefende, relational ergänzende) Datenbank-Technologien und können diese bewerten und anwenden. Sie wissen, wie ein "postrelationales" (objektorientiertes) Datenbanksystem angewendet werden kann. Lehrinhalte • • • • • • • Spezielle (Transact-SQL) Technologien (am Beispiel SQL Server 2005), wie z.B.: Rekursives SQL (und Varianten der Implementierung) und CTE Spezielles zur Datenbank-Programmierung (Stored Procedure / Trigger: Instead Of und DCL / Function und TABLE …) Multi-User- (Session-) Probleme und Transaktion, insbesondere Isolation-Level und TA-Mode XML in einer Datenbank (Typ XML incl. XQuery ) Spezielle (Datenbank-) Technologien, wie z.B.: Temporale Datenbanken (vs. Realtime) Multimediale Datenbanken OLTP und Verteilte Datenbanken OLAP (vs. Datamining) Objektrelationale Ergänzungen im SQL-Standard ( SQL:1999 / SQL:2003 ) Anwendung eines objektorientierten DBS (am Beispiel Caché 5) O/R-Mapping (am Beispiel NDO / dotNetDataObject ) Aspekte der Implementierung von Datenbanksystemen Theoretische (Abfrage-) Sprache: Relationale Algebra (vs. Kalkül) Literatur: • R. Dröge; M. Raatz: Microsoft SQL Server 2005 • Bauder: Microsoft SQL Server 2005 • W. Kirsten u.a.: Objektorientierte Anwendungsentwicklung mit der postrelationalen Datenbank Caché • C. Türker: SQL:1999 & SQL:2003 • K. Meyer-Wegener: Multimediale Datenbanken • T. Myrach: Temporale Datenbanken in betrieblichen Informationssystemen • C.J. Date: An Introduction to DATABASE SYSTEMS • T. Härder; E. Rahm: Datenbanksysteme • periodische Zeitschrift Datenbank-Spektrum Microsoft Press 2005 Hanser 2006 Springer 2003 dpunkt 2003 Teubner 2003 Teubner 2005 Addison 2000 Springer 1999 dpunkt-Verlag Voraussetzungen / Vorkenntnisse Kenntnisse zu relationalen Datenbank-Technologien und (Transact-) SQL Leistungsnachweise Art: Alternative Prüfungsleistung (Vortrag) Vorleistungen: Praktikumstestat Erarbeitet: 07.07.2006 / 17.11.06 durch: Prof. Dr.-Ing. E. Hofmann Modulnr. PTI995 Modulname Heuristische Verfahren Dozent(en) Prof. Dr. G. Beier, FB PTI Prof. Dr. W. Golubski, FB PTI Studiengäng(e): Semester: 1. Semester (SS) Informatik (Master of Science) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Vorlesung 30 h (2 SWS) Praktikum 15 h (1 SWS) Vor-/ Nachbereitung 30 h Selbststudium 45 h Wahlpflichtmodulkombination: Theoretische Methoden Arbeitsaufwand in h: 120 Lernziele Die Studierenden haben grundlegende Kenntnisse in der Theorie und Anwendung üblicher heuristischer Verfahren und sind befähigt, die Einsatzmöglichkeiten dieser Methoden ein- und abzuschätzen. Lehrinhalte Genetische Algorithmen • Einordnung, Optimierungsverfahren, Biologische Grundlagen • Grundlegende Begriffe, Grundstruktur • Formen genetischer Algorithmen • Elemente genetischer Algorithmen, Kodierung, Fitnessfunktion und Selektionsverfahren, • Operatoren genetischer Algorithmen, Ein-Elter- , Zwei-Elter-, Drei- und Mehr-Elter-Operatoren • Schematheorie • Genetische Programmierung Stochastische Verfahren • Monte Carlo Simulation • Markov Ketten • Gradientenverfahren, Simuliertes Ausglühen Literatur • • • • Ingrid Gerdes, Frank Klawonn, Rudolf Kruse: Evolutionäre Algorithmen, Vieweg, Wiesbaden, 2004 Volker Nissen: Einführung in evolutionäre Algorithmen. Optimierung nach dem Vorbild der Evolution, Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden 1997 K. Borovkov, Elements of Stochastic Modeling, World Scientific Publishing Company, ISBN 9812383018, 2003 Wolfgang Banzhaf: Genetic Programming, Morgan Kaufmann Publishers, 1998 Voraussetzungen/Vorkenntnisse Kenntnisse in Analysis, Stochastik, Programmieren, Algorithmen Leistungsnachweise Art: mündliche Prüfung Vorleistungen: Testat Erarbeitet am: 19.06.2007 Zeitdauer: 30 min durch: Prof. Dr. Beier/Prof. Dr. Golubski Modulnr. SPR613 Modulname Global Business and Project Communication in English Dozent(en) FB Sprachen/ FGFS Studiengäng(e): Semester: 1. Semester (SS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Arbeitsaufwand in h: 180 Seminar/Übung: Selbststudium/ Projektarbeit: 60 h 120 h Lernziele • • • • • Effiziente Kommunikation (Sprachniveau C1 oder höher, vgl. CEFR) in berufs-, geschäfts- und projektorientierten Kommunikationssituationen im Bereich Informatik (Wissenschaft/Praxis) Strategien zur Vermeidung und/oder Bewältigung von Kommunikationsproblemen im multikulturellen Kontext Sensibilisierung für verbale, nonverbale und paraverbale Ausdrucksmittel Effektives Informationsmanagement in multikulturellen Geschäfts- und Projektsituationen Effektiver Umgang mit fachgebietsrelevanten akademischen, technischen sowie wirtschaftsbezogenen mündlichen und schriftlichen Textsorten Lehrinhalte (Veranstaltung in Englisch) • • • • Working in a Global Business Environment o State-of-the-art in domestic and global computer science o Major organization patterns and developments (R&D, QA, PS) o Development of the project- and product life-cycle, project work and management o Customer care (acquisition, communication, project development and follow-up) o Human resources (staff recruitment, relocation, assignments, outsourcing) o Preparing for a stay abroad (application, interview) Developing Cultural Awareness o Cultural values at work and in society (theoretical models and practice) o Body language and management of time and space in global project settings o Hotspots and critical incidents (project case studies on various cultures) Practising oral and written academic and technical genres (adapted to students’ needs) o Academic genres (conference abstract, executive summary, scientific article) o Business-related genres (business plan, business correspondence) o Technical genres (e.g. data sheets, requirements specifications) o Legal documents (e.g. contracts, service-level agreements, licensing agreements) Selbststudienangebot: o Web Course e-Xplore Technical English, HTWK Leipzig (Prof. Bellmann), Arbeitsaufwand 45-60 h (gebührenpflichtig, daher optional) Literatur: Reader (aktualisiert für die jeweilige Studentengruppe) sowie aktuelle Internet-Ressourcen, Wörterbücher, Handbücher Alred, G.J., Brusaw, C.T, Oliu, W. E. (2003): Handbook of Technical Writing. Bedford/ St. Martin’s Barker, T.T. (1998): Writing Software Documentation. A Task-Oriented Approach. Allyn & Bacon Emmerson, P. (2002): Business English Frameworks. CUP Swales, J. M. / Feak, C. B. (1999): Academic Writing for Graduate Students. A Course for Nonnative Speakers of English. Michigan Utley, D. (2004): Intercultural Resource Pack. Intercultural communication resources for language teachers. CUP Voraussetzungen/Vorkenntnisse Niveaustufe B2 (nach dem CEFR - Common European Framework of Reference for Languages/ Europäischer Referenzrahmen zur Einschätzung von Sprachkenntnissen) Leistungsnachweise Art: Klausur Projektarbeit Zeitdauer: 90 Minuten Wichtung: 67% 33% Vorleistungen: keine Erarbeitet am: 10.07.2006 durch: PD Dr. Busch-Lauer Modulnr. WIW499 Modulname Management betrieblicher Sozialsysteme Dozent(en) Prof. Dr. GuidoTolksdorf Studiengäng(e): Semester: 2. Semester (WS) Informatik (M. Sc.) ECTS-Punkte: 4 Studienrichtung(-en)/-schwerpunkt(-e): Lehr- und Lernformen in h: Seminar 30 h (2 SWS) Training 30 h (2 SWS) Selbststudium 30 h Projektarbeit 30 h Arbeitsaufwand in h: 120 Lernziele: Ein wissenschaftlich begründetes Verständnis über Zusammenhänge zwischen technischen, ökonomischen sowie sozialen Systemen innerhalb von Organisationen. Die Referenz bilden soziale Anforderungen in betrieblichen Kontexten, z. B. die Analyse und Gestaltung von realen Lagen und Situationen. Die Handlungskompetenz zur Gestaltung betrieblicher Sozialstrukturen wie auch die Lenkung sozialer Interaktionen. Lehrinhalte: Die Lehrinhalte setzen an der Personalwirtschaft als einem Lehrgebiet der Allgemeinen BWL an, das seinerseits nach Personalmarketing, Personalbeschaffung, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalverwaltung sowie Personalfreisetzung gegliedert wird. Aus moderner wissenschaftlicher Sicht wird das Gebiet als Human Resource Management (HRM) theoretisch eingeordnet und behandelt, so dass sowohl funktionales als auch institutionales Wissen und Können angeeignet werden kann. Die Eigenschaften von Personal erfordern für einen professionellen Umgang zusätzlich grundlegende psychologische und soziologische Kenntnisse. Solche basalen Kenntnisse sind: soziale Kommunikation, Kooperation, Konfliktmanagement, betriebliche Macht, Rolle, Organisationswandel etc. Damit die Wissensbestände darüber von den Studierenden auch in individuelle Handlungskompetenzen eingebaut werden können, werden praktische Übungen, bzw. Handlungstrainings, z. B. im Rahmen von Projektmanagement, Zielvereinbarung oder Mitarbeiterführung durchgeführt. Literatur: • • • • • • • N. Luhmann, Organisation und Entscheidung, Opladen-Wiesbaden 2000; H. Joas (Hg.), Lehrbuch der Soziologie, Frankfurt 2001; H. Jung, Arbeits- und Übungsbuch Personalwirtschaft, München 2003; B. Weinert, Organisations- und Personalpsychologie, Weinheim 2004; W. Backhausen/J.-P. Thommen, Coaching, Wiesbaden, 2004, 2. Aufl.; H.-G. Ridder, Personalwirtschaft, Stuttgart 2006, 2. Aufl.; W. Neubauer/B. Rosemann, Führung, Macht und Vertrauen in Organisationen, Stuttgart 2006 Voraussetzungen/Vorkenntnisse Praktikum bzw. Tätigkeit in Organisationen von mindestens 3 Monaten. Leistungsnachweise Art: Vorleistungen: mündliche Prüfungsleistung 50% Projektarbeit im Team 50% Zeitdauer: 15 Minuten keine erarbeitet am: 07.07.2006 durch: Prof. Dr. G. Tolksdorf