Bericht zur psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

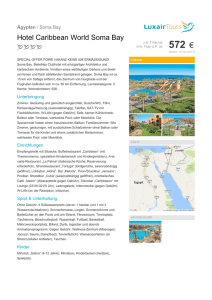

Werbung