MRSA Informationen für Patienten und Angehörige 0261 - 281

Werbung

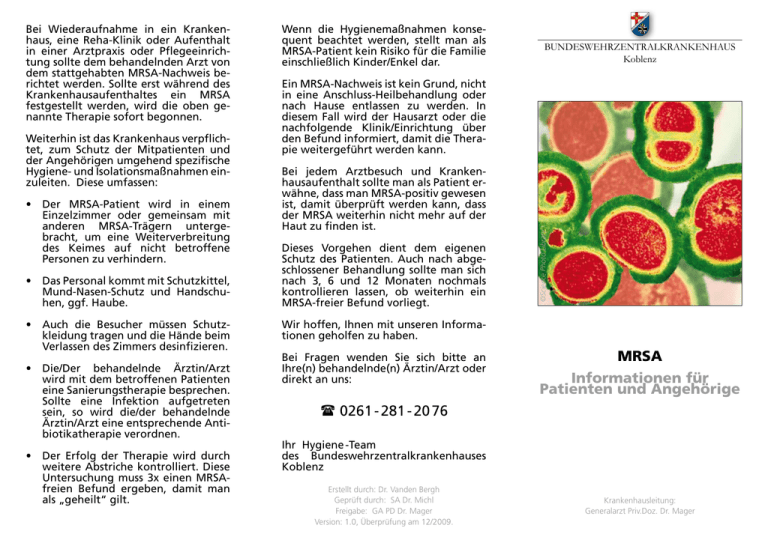

Weiterhin ist das Krankenhaus verpflichtet, zum Schutz der Mitpatienten und der Angehörigen umgehend spezifische Hygiene- und Isolationsmaßnahmen einzuleiten. Diese umfassen: • Der MRSA-Patient wird in einem Einzelzimmer oder gemeinsam mit anderen MRSA-Trägern untergebracht, um eine Weiterverbreitung des Keimes auf nicht betroffene Personen zu verhindern. • Das Personal kommt mit Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen, ggf. Haube. • Auch die Besucher müssen Schutzkleidung tragen und die Hände beim Verlassen des Zimmers desinfizieren. • Die/Der behandelnde Ärztin/Arzt wird mit dem betroffenen Patienten eine Sanierungstherapie besprechen. Sollte eine Infektion aufgetreten sein, so wird die/der behandelnde Ärztin/Arzt eine entsprechende Antibiotikatherapie verordnen. • Der Erfolg der Therapie wird durch weitere Abstriche kontrolliert. Diese Untersuchung muss 3x einen MRSAfreien Befund ergeben, damit man als „geheilt“ gilt. Wenn die Hygienemaßnahmen konsequent beachtet werden, stellt man als MRSA-Patient kein Risiko für die Familie einschließlich Kinder/Enkel dar. B BUNDESWEHRZENTRALKRANKENHAUS Koblenz Ein MRSA-Nachweis ist kein Grund, nicht in eine Anschluss-Heilbehandlung oder nach Hause entlassen zu werden. In diesem Fall wird der Hausarzt oder die nachfolgende Klinik/Einrichtung über den Befund informiert, damit die Therapie weitergeführt werden kann. Bei jedem Arztbesuch und Krankenhausaufenthalt sollte man als Patient erwähne, dass man MRSA-positiv gewesen ist, damit überprüft werden kann, dass der MRSA weiterhin nicht mehr auf der Haut zu finden ist. Dieses Vorgehen dient dem eigenen Schutz des Patienten. Auch nach abgeschlossener Behandlung sollte man sich nach 3, 6 und 12 Monaten nochmals kontrollieren lassen, ob weiterhin ein MRSA-freier Befund vorliegt. ©Science Photo Library Bei Wiederaufnahme in ein Krankenhaus, eine Reha-Klinik oder Aufenthalt in einer Arztpraxis oder Pflegeeinrichtung sollte dem behandelnden Arzt von dem stattgehabten MRSA-Nachweis berichtet werden. Sollte erst während des Krankenhausaufenthaltes ein MRSA festgestellt werden, wird die oben genannte Therapie sofort begonnen. US HA EN NK RA LK RA T EN RZ H WE ES D UN Wir hoffen, Ihnen mit unseren Informationen geholfen zu haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre(n) behandelnde(n) Ärztin/Arzt oder direkt an uns: MRSA Informationen für Patienten und Angehörige 0261 - 281 - 20 76 Ihr Hygiene -Team des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz Erstellt durch: Dr. Vanden Bergh Geprüft durch: SA Dr. Michl Freigabe: GA PD Dr. Mager Version: 1.0, Überprüfung am 12/2009. Krankenhausleitung: Generalarzt Priv.Doz. Dr. Mager Unser Informationsblatt soll Ihnen erklären, was ein so genannter „MRSA“ ist und welche medizinischen Maßnahmen im Fall einer MRSA-Infektion durchgeführt werden sollten. Was ist ein „MRSA“? Staphylococcus aureus sind Bakterien, die natürlicherweise auf der Haut oder Schleimhaut in Rachen und Nasenvorhof von Menschen vorkommen können. Normalerweise verursachen diese Bakterien bei einem gesunden Menschen keine Infektionen. Kommt es jedoch zu einer Schwächung des Immunsystems, z.B. durch Operationen, längere Krankenhausaufenthalte, langwierige Krankheitsverläufe o.ä., so kann dieser Keim schwere Infektionen bis hin zur lebensbedrohlichen Blutvergiftung verursachen. Im Fall einer Infektion helfen Antibiotika, die Bakterien zu eliminieren. Leider sind manche Staphylococcus aureus unempfindlich (resistent) gegenüber dem Antibiotikum „Methicillin“ und den meisten anderen Antibiotika geworden. Solche Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus nennt man abgekürzt MRSA. Sie sind durch die Resistenz deutlich schwerer zu behandeln. Hier muss man sechs Phasen der Sanierung unterscheiden: Ein gesunder Mensch kann den MRSA auf seiner Haut tragen, ohne es zu merken. Bei Schwächung des eigenen Immunsystems oder bei Kontakt mit immungeschwächten Mitpatienten kann der MRSA übertragen werden und eventuell schwere Infektionen verursachen. Phase 1: Daher ist es wichtig, diesen Keim früh zu entdecken und konsequent zu therapieren, möglichst noch vor Aufnahme in ein Krankenhaus und vor einem medizinischen Eingriff. (Behandlung) (Abstrich) Phase 2: Dadurch kann das Risiko für eine eventuelle Infektion (Wundinfektion, Lungenentzündung, Blutvergiftung etc.) deutlich gesenkt werden. Bereits bei Nachweis eines MRSA, z.B. auf Haut oder Schleimhaut, sollte eine so genannte Sanierungstherapie begonnen werden, um einer späteren möglichen Infektion entgegenzuwirken. Phase 3: (Pause) Phase 4: (Kontrolle) Phase 5: ©Science Photo Library Ihr(e) behandelnde(r) Ärztin/Arzt hat bei Ihnen ein erhöhtes Risiko für einen so genannten „MRSA“-Keim festgestellt. Staphylococcus aureus (Wiederholungsabstriche) Phase 6: Ein Patient hat ein MRSARisiko und muss abgestrichen werden. Ist das Ergebnis positiv, wird eine Therapie begonnen. Die Therapie erfolgt individuell angepasst und besteht abhängig von der Grunderkrankung aus Anwendung einer antibiotischen Nasensalbe, ggf. Rachenspülung oder Tabletten und eines desinfizierenden Shampoos. Die Dauer der Behand-lungsphase liegt in der Regel zwischen 5 und 7 Tagen. Drei Tage lang sollte jetzt keine Therapie erfolgen. An drei aufeinander folgenden Tagen erfolgen Kontrollabstriche. Da bekannt ist, dass bei bis zu 50% der Sanierten innerhalb eines Jahres eine erneute Besiedelung mit MRSA erfolgt, sind Kontrollabstriche nach 3, 6 und 12 Monaten notwendig. Nach 12 Monaten und negativen MRSA-Abstrichen gilt der Sanierte als MRSA-frei.