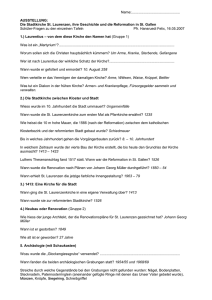

Masterarbeit Benachteiligte Quartiere in St. Gallen

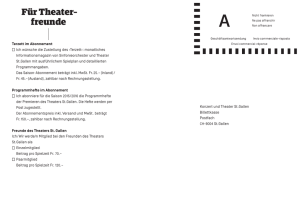

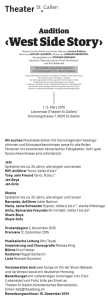

Werbung