KB-48-12.01.17-oeAnh

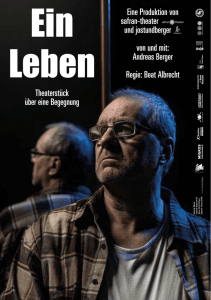

Werbung