Eine Geschichte der Juden - Der BRD

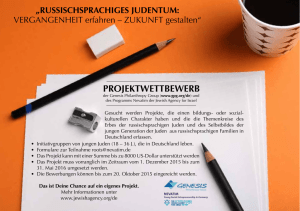

Werbung