Musik in Kirche und Synagoge Das biedermeierliche Wien

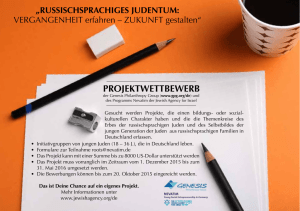

Werbung