1806: Zweierlei Untergang Frühe Kriegsberichterstattung Deutsche

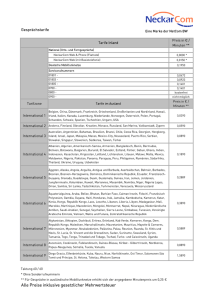

Werbung