universität siegen - Christian-Albrechts

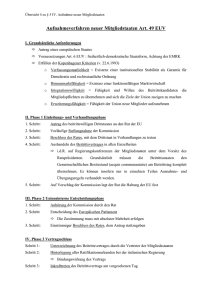

Werbung