Was ist in der Zwischenzeit geschehen?

Werbung

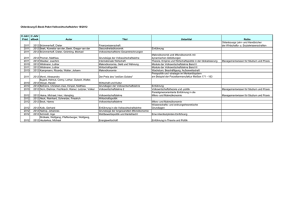

Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Intermediate Macro - Uni Basel 57 2 2 Die Vernetzung der Finanzmärkte 2.2 Die Vernetzung der Finanzmärkte “The modern financial system is immensely complex – possibly too complex for any one person to really understand it. Interconnections create systemic risks that are extraordinarily difficult to figure out”.. (BIS annual report, 2009) extraordinarily difficult to figure out (BIS annual report, 2009) Quelle: Blanchard (2008) Makroökonomie ‐ Uni Basel 58 Durch die Globalisierung der Finanzmärkte hat sich die Krise blitzartig ausgeweitet: Einige ausländische Banken sind direkt auf dem US Markt involviert; Andere haben in grossem Ausmass in US‐ Immobilienmarkt bezogene Produkte investiert Immobilienmarkt bezogene Produkte investiert. Di Diese Verluste haben das europäische Bankensystem V l t h b d äi h B k t destabilisiert und die Fähigkeit der Kreditinstitute inländische Kredite zu gewähren stark reduziert. Makroökonomie ‐ Uni Basel 59 Leverage und kurzfristige Finanzierung Leverage Passiven Eigenkapital Fremdfinanzierung Bilanz II Finanzierungsproblem Bilanz Bilanz Northern Rock Makroökonomie ‐ Uni Basel Kurzfristigge Finanzieerung Asset Ba acked Secu urities Kurzfristigge Finanzieerung Bilanz I Hyp pothekarkrredite Aktiven Lehman Brothers 60 Der Fall Northern Rock Kurzfristigge Finanzieru ung Ku unden‐ deepots Hypothekaarkredite Bilanz Makroökonomie ‐ Uni Basel Rahmenbedingungen: Immobilienblase GB; Rahmenbedingungen: Immobilienblase GB; NR war im US Subprime‐Geschäft nicht involviert; NR hatte sich massiv auf (billiges) kurzfristiges Geld gestützt um die Hypotheken zu finanzieren; US Subprime‐Krise verursacht weltweit einen money market freeze Plötzlich wird die Refinanzierung für NR unmöglich Angst von einem Konkurs führt zu einem klassischen bank run der Kleinanleger bank run der Kleinanleger. NR wird verstaatlicht 61 Fall Lehman Brothers Kurzfristigge Finanzieerung Asset Ba acked Secu urities Bilanz Makroökonomie ‐ Uni Basel ABS: Fallende Preise und steigende Unsicherheit; ABS: Fallende Preise und steigende Unsicherheit; Druck auf die Banken diese Aktiven zu verkaufen, bevor die Verluste zu gross werden und Insolvenzprobleme auftauchen führt zu noch stärker fallenden Preisen; auftauchen, führt zu noch stärker fallenden Preisen; Bilanzaktiva verlieren massiv an Wert und das Eigenkapital kann diese Verluste nicht absorbieren; Die Schwierigkeiten einer Bank führen zu ähnlichen Schwierigkeiten bei anderen Finanzinstituten, welche die gleichen oder ähnliche Wertpapiere besitzen. Wenn die Wertpapiere schwierig zu bewerten sind, weil die Produkte kompliziert sind oder weil der spezifische Markt illiquid wird, können sich die entsprechenden Auswirkungen sehr schnell ausbreiten Auswirkungen sehr schnell ausbreiten. 62 2 3 Reaktion auf dem Geldmarkt 2.3 Reaktion auf dem Geldmarkt Was ist der Geldmarkt? Der Markt auf welchem sich die Banken täglich Geld untereinander ausleihen Am Geldmarkt werden Kredite und Guthaben mit einer kurzen Laufzeit gehandelt. Der Geldmarkt dient dem Ausgleich von Liquiditätsunterschieden zwischen den Ausgleich von Liquiditätsunterschieden zwischen den Banken. Laufzeit: 24 Stunden bis wenige Monate Unter normalen Umständen handelt es sich hauptsächlich um ungedeckte Kredite. Vertrauen spielt eine ganz zentrale Rolle. V i l i l R ll Makroökonomie ‐ Uni Basel 63 Gegenparteirisiko Gegenparteirisiko (counterparty risk) (counterparty risk) Da die Kredite ungedeckt sind, ist jeweils ein gewisses Risiko vorhanden, dass die Gegenpartei das Geld nicht zurückzahlen wird. k hl id Um den Kreditgeber für dieses Risiko zu entschädigen, muss der Kreditnehmer eine Risikoprämie bezahlen der Kreditnehmer eine Risikoprämie bezahlen. Risikoprämie auf dem Geldmarkt = Geldmarktzinssatz – Zinssatz eines risikolosen Wertpapiers für die gleiche Fristigkeit. Im Rahmen der Krise ist die Risikoprämie auf den verschiedenen Geldmärkte auf vorher unvorstellbare verschiedenen Geldmärkte auf vorher unvorstellbare Niveaus gestiegen. Makroökonomie ‐ Uni Basel 64 Dies Dies widerspiegelt eine weitverbreitete Unsicherheit über widerspiegelt eine weitverbreitete Unsicherheit über die Ausfallswahrscheinlichkeit der Banken. Folge: der Geldmarkt funktionierte nicht mehr. Die Banken, welche Liquidität brauchten, konnten sich diese k l h i idi b h k i h di Liquidität bei anderen Banken nicht mehr besorgen. Banken, welche überflüssige Liquidität hatten, behielten dieses Geld auch bei Nullrenditen. Makroökonomie ‐ Uni Basel 65 Quelle: Blanchard (2008) Makroökonomie ‐ Uni Basel 66 2 4 Realwirtschaftliche Konsequenzen 2.4 Realwirtschaftliche Konsequenzen Olivier Blanchard, Chefökonom vom IWF: << The financial crisis has now evolved into a broader economic crisis, triggered by a freeze of the credit market, large wealth losses, and a loss of confidence. The result is a sharp fall in private demand. There are indications that the contraction in demand could exceed anything seen since the Great Depression in the 1930s. So this is a crisis of historical proportions >>. Dec. 29th, 2008 Makroökonomie ‐ Uni Basel 67 Intermediate Macro - Uni Basel 68 Der direkte Wegg Fallende Immobilienpreise und Privatkonkurse führen zu einem Überangebot auf dem Wohnungsmarkt, was die P i Preise erneut unter Druck setzt. t t D k tt Wenn ein Überangebot herrscht braucht es keine weiteren Wohnbauinvestitionen: die Wohnbautätigkeit weiteren Wohnbauinvestitionen: die Wohnbautätigkeit geht zurück. Abschwung im US Immobilienmarkt: Q3/07: ‐35.3% neue B b illi Baubewilligungen, ‐38.5% 38 5% Neubauten. N b Die Beschäftigung in diesem Sektor nimmt entsprechend ab. ab Weniger Beschäftigung und verfügbare Einkommen für die Haushalte reduzieren den privaten Konsum, was wiederum die ganze volkswirtschaftliche Tätigkeit dämpft. Makroökonomie ‐ Uni Basel 69 Makroökonomie ‐ Uni Basel 70 Deleveraging und credit crunch Um die Insolvenzrisiken zu reduzieren müssen die Finanzinstitute: Eigenkapital erhöhen Bilanzsumme reduzieren (deleveraging) Erste Option ist in einem solchen Umfeld schwierig Zweite Option impliziert: Zweite Option impliziert Wertpapiere auf der aktiven Seite der Bilanz zu verkaufen oder… Bilanz zu verkaufen oder… … die Menge der gewährleisteten Kredite zu reduzieren: alte Kredite nicht verlängern + keine neue Kredite lä k i K di gewähren credit crunch credit dit crunch: Breit abgestützter Mangel an Kreditmöglichkeiten h B it b tüt t M l K dit ö li hk it Makroökonomie ‐ Uni Basel 71 Q ll Ad i Quelle: Adrian and Shin (2008) d Shi (2008) Makroökonomie ‐ Uni Basel 72 Probleme der Firmen Ausrüstungsinvestionen werden stark erschwert werden stark erschwert Mangel an Exportkrediten belastet den Aussenhandel. In der Tat ist der Welthandel eingebrochen: Konsumkredite: Leasing und Autoverkäufe wurden beispielsweise stark belastet Das wirkt sich wiederum negativ auf die gesamte Makroökonomie ‐ Uni Basel Volkswirtschaft aus 73 Vermögenseffekte Vermögensverluste waren weltweit massiv g Wer Geld verliert kann auch weniger Geld ausgeben Auswirkungen Auswirkungen auf Stimmung und Erwartungen auf Stimmung und Erwartungen Haushalte und Firmen kürzen ihre Ausgaben Bloomberg com Oct 26 2007 Bloomberg.com, Makroökonomie ‐ Uni Basel 74 Di Die Realität: credit R li ä di crunch h trifft auch die emerging iff h di i markets k Ab Q4 2008 lässt sich auch in den emerging markets eine brutale Verschlechterung der Konjunkturlage feststellen. g j g Insbesondere der Aussenhandel und die verarbeitende Industrieproduktion sind eingebrochen. Westliche Finanzinstitute haben ihre Finanzierungsaktivitäten reduziert credit crunch erreicht Asien. Deren stützende Rolle fällt dementsprechend aus. Deren stützende Rolle fällt dementsprechend aus. Weltweite Rezession als Folge g Makroökonomie ‐ Uni Basel 75 2.5 Wirtschaftpolitische Massnahmen Wirtschaftpolitische Reaktion um die Rezession zu begrenzen Lockerung der Geldpolitik: Zinsen wurden rasch und Lockerung der Geldpolitik: Zinsen wurden rasch und massiv gesenkt Makroökonomie ‐ Uni Basel 76 Wirtschaftpolitische Reaktion um die Rezession zu begrenzen Lockerung der Geldpolitik: Lockerung der Geldpolitik: Geldangebot wurde massiv Geldangebot wurde massiv ausgebaut. Makroökonomie ‐ Uni Basel 77 Fiskalpolitik zur Stützung der Nachfrage Ausbau der automatischen Stabilisatoren (z.B. Arbeitslosenversicherung) Direkte Ausgaben im Form von öffentlichem Konsum und öffentlichen Investitionen Steuerreduktionen St d kti Spezifische Subventionen: Kauf eines neuen Autos z. B. Massnahmen M h zur Konsolidierung des Bankensektor K lidi d B k k Makroökonomie ‐ Uni Basel 78 Makroökonomie ‐ Uni Basel 79 2.6 Wo stehen wir heute? Eine neue Great Depression? Konkurse Sehr hohe Arbeitslosigkeit Fallende Konsumgüterpreise (Deflation) Sehr lange Rezession Politische Spannungen … oder “nur“ eine Great Recession? Schwerste Rezession seit Ende des 2. Weltkriegs. Makroökonomie ‐ Uni Basel 80 Quelle: OECD, Quelle: IMF Quelle: IMF, Makroökonomie ‐ Uni Basel 81 Die Erholung ist im Gang: Grosse Angst ist vorbei Makroökonomie ‐ Uni Basel 82 Die Erholung ist im Gang: Welthandel und Industrieproduktion wachsen wieder Makroökonomie ‐ Uni Basel 83 Intermediate Macro - Uni Basel 84 Probleme bleiben: Unterauslastung der Kapazitäten l d Fragilität des Finanzsystem Schwache Immobilienmärkte Schwierige Lage der öffentlichen Finanzen Längerfristig: Mechanismen besser verstehen. h b h Strukturelle Massnahmen treffen: Mehr Transparenz für Finanzprodukte? Mehr internationale Regulierung und Überwachung der Finanzmärkte? der Finanzmärkte? Alternative Anreizsysteme? Bessere Kooperation unter den Behörden? Bessere Kooperation unter den Behörden? Makroökonomie ‐ Uni Basel 85 Kapitel 3 Messung von ökonomischen Aktivitäten Üb i ht d K it l Übersicht des Kapitels 3.1 Bestand‐ vs. Stromgrössen 3.2 Nationale Buchhaltung: drei Ansätze 3 3.3 Der Kreislauf, drei Märkte und einige 3 Der Kreislauf drei Märkte und einige Identitäten 3.4 Preise und ihre Indizes 3.5 Nominales und reales BIP 35N i l d l BIP 3.6 Finanzmarktvariablen 3 6 Finanzmarktvariablen Makroökonomie ‐ Uni Basel 87 3.1 Bestand‐ vs. Stromgrössen Zufluss Bestand Abfluss Stromgrössen: zeitraumbezogene Größe Bestandesgrössen: zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen Bestände sind das Resultat der kumulierten vergangenen Stromgrössen Die Anzahl Arbeitslosen ist typischerweise ein Bestand, während Neumeldungen von Arbeitslosen den Zufluss und Arbeitslose, welche einen neuen Job gefunden haben oder aufhören danach zu suchen den Abfluss darstellen. Makroökonomie - Uni Basel 88 Weitere Beispiele p Bestandesgrössen Dazugehörige Stromgrössen Staatsschulden Staatseinnahmen und – ausgaben, inkl. Zinszahlungen b i kl i hl Kapitalstock Nettoinvestitionen Kumuliertes Vermögen Saläre, Bonuszahlungen, Zinsen, Dividenden, … … Makroökonomie - Uni Basel 89 3.2 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: 3 Perspektiven VGR: Ein Buchhaltungssystem zur Messung der aktuellen ökonomischen Aktivität aktuellen ökonomischen Aktivität 3 alternative Ansätze Produktionsansatz: die Menge an produziertem Output Einkommensansatz: das durch die Produktion erzeugte g Einkommen Verwendungsansatz: die von den Käufern ausgegebene g g g Summe Befassen wir uns zuerst mit dem Kreislaufmodell Befassen wir uns zuerst mit dem Kreislaufmodell Makroökonomie ‐ Uni Basel 90 Der einfachste Kreislauf Einkommen ($) Arbeit Einkommens Einkommens‐ ansatz Haushalte Firmen Güt (Brot) Güter (B t) Verwendungs‐ ansatz Makroökonomie - Uni Basel Ausgaben ($) Produktions‐ ansatz 91 Produktionsseitig: Erfassung der Wertschöpfung durch Messung des Produktionswertes und Subtraktion des Wertes der im Herstellungsprozess verwendeten Zwischengüter Herstellungsprozess verwendeten Zwischengüter Wertschöpfung = Wert des Outputs minus Wert der Inputs, welche von anderen Produzenten bezogen wurden welche von anderen Produzenten bezogen wurden Einkommensseitig: Misst das Einkommen welches durch sämtliche in der Produktion involvierten Produktionsfaktoren entsteht. Verwendungsseitig: Erfasst wie die Wirtschaftssubjekte ihr Geld ausgeben. ausgeben Führt zum selben Resultat, da letztendlich alle 3 Ansätze das Führt zum selben Resultat da letztendlich alle 3 Ansätze das Gleiche erfassen. Makroökonomie ‐ Uni Basel 92 Wieso führen alle Ansätze zum selben Resultat? Wieso führen alle Ansätze zum selben Resultat? Der gesamte produzierte Output (Produktionsansatz) wird gekauft (Verwendungsansatz) und generiert ein Einkommen (Einkommensansatz) Die Grundidentität der nationalen Buchhaltung: Die Grundidentität der nationalen Buchhaltung: Gesamtproduktion = Gesamteinkommen = Gesamtausgaben Makroökonomie ‐ Uni Basel 93 Grosse Mengen an Gütern werden jeden Tag gehandelt. Genauso viele Dienstleistungen werden angeboten und konsumiert. Da die Güter und Dienstleistungen gekauft werden, fliesst eine entsprechende Menge an Geld in die entgegengesetzte Richtung… Richtung …es sei denn wir sprechen über Aktivitäten ausserhalb des Marktes Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung misst das Akti itätsle el der Ökonomie Aktivitätslevel der Ökonomie Ihre spezifischen Komponenten zeigen uns von wem zu wem und für welchen Zweck das Geld fliesst. d fü l h Z k d G ld fli t Aus diesem Grund ist die VGR die wichtigste Datenquelle für M k ök Makroökonomen/innen /i Makroökonomie ‐ Uni Basel 94 Messung des BIP mit dem Produktionsansatz Das BIP (Bruttoinlandprodukt) besteht aus dem neu innerhalb einer Nation und während einem fixen Zeitraum produzierten Marktwert der Endgüter und – dienstleistungen. Marktwert: Die Bewertung zu deren Marktpreisen erlaubt die Addition ungleicher Buchungsposten Problem 1: Erfasst keine nicht vom Markt bestimmte Aktivitäten wie die Führung eines Haushalts, den Wert der Umweltqualität und den Abbau von Ressourcen Problem 2: Die Schattenwirtschaft Leistungen des Staats (welche nicht auf Märkten ) verkauft werden) werden zu ihren Produktionskosten bewertet Makroökonomie ‐ Uni Basel 95 „Neu produziert“: berücksichtigt nur Güter & DL, die in einer bestimmten Periode hergestellt wurden und ignoriert somit g g solche aus früherer Produktion (Vorräte) Endgüter und Dienstleistungen Endgüter und Dienstleistungen Zwischengüter und –dienstleistungen werden nicht erfasst: Diese werden zur Herstellung anderer Güter und DL in derselben Periode aufgebraucht Aufaddieren der Wertschöpfung funktioniert daher gut, da dabei automatisch um die Zwischengüter bereinigt wird automatisch um die Zwischengüter bereinigt wird Obwohl Kapitalgüter zur Produktion anderer Güter gebraucht werden gelten diese als Endgüter, da sie in ihrer g g , Herstellungsperiode nicht vollständig aufgebraucht werden. Makroökonomie ‐ Uni Basel 96 Das BIP der Schweiz: die Zahlen Quelle: Homepage BFS Makroökonomie ‐ Uni Basel 97 Der Verwendungsansatz zur Messung des BIP Erfasst die totalen inländischen Ausgaben für Endgüter und Dienstleistungen innerhalb einer Endgüter und Dienstleistungen innerhalb einer spezifischen Periode. Vier Hauptkategorien der Ausgaben: Konsum (C), Investitionen (I), Staatskonsum von Gütern und Dienstleistungen (G) sowie Nettoexporte (NX) Y = C + I + G + NX Y C + I + G + NX (1) Gegeben NX= X‐M, können wir (1) umformen: Y+M = C + I + G + X (2) Rolle der Lagerveränderung ΔL als Teil von I. Rolle der Lagerveränderung ΔL als Teil von I Makroökonomie ‐ Uni Basel 98 Konsum: Ausgaben der inländischen Haushalte für Endgüter und Dienstleistungen (inklusive solcher die Endgüter und Dienstleistungen (inklusive solcher, die im Ausland hergestellt wurden) Rund 60% des CH BIP 3 Kategorien Gebrauchsgüter Verbrauchsgüter Dienstleistungen Makroökonomie ‐ Uni Basel 99 Staatskonsum von Gütern und Dienstleistungen: Konsumausgaben des Staates für Güter und Konsumausgaben des Staates für Güter und Dienstleistungen Rund 11% des CH BIP in 2006, gestiegen von 9.5% in 1980 Rund 11% des CH BIP in 2006 gestiegen von 9 5% in 1980 Bund, Kantone und Gemeinden Ni Nicht alle Staatsausgaben bestehen aus Käufen von Gütern h ll S b b h Kä f Gü und Dienstleistungen Ein Ein Teil sind Zahlungen die nicht im Austausch für Güter und Teil sind Zahlungen die nicht im Austausch für Güter und Dienstleistungen getätigt werden Dies Dies sind zum einen Transfers, inklusive Sozialabgaben, sind zum einen Transfers inklusive Sozialabgaben Unterstützungs‐ und Arbeitslosenzahlungen Zum Anderen Zinszahlungen auf Staatsschulden Ein weiterer Teil sind Staatsausgaben für Kapitalgüter die in den Kapitalstock des Landes fliessen, wie bspw. Autobahnen, Flughäfen Wasserversorgung etc Diese Ausgaben sind Flughäfen, Wasserversorgung, etc. Diese Ausgaben sind jedoch Teil von I. Makroökonomie ‐ Uni Basel 100 Ausrüstungsinvestitionen: Ausgaben für neue Kapitalgüter Rund 12% des CH BIP Investitionen der Firmen in: Ausrüstungen g Software Bauinvestitionen Rund 10% des CH BIP % Wohnungsbau (Investitionen der Haushalte): Ausgaben für den Bau von Häusern und Wohnungen Investitionen der Unternehmen: Büros, Produktionsanlagen,… Öffentliche Investitionen in Infrastruktur wie Strassen, Brücken, Eisenbahnlinien Tunnels Eisenbahnlinien, Tunnels, … Makroökonomie - Uni Basel 101 Lagerbestände... g Lagerbestände bestehen aus unverkauften Fertigerzeugnissen, Gütern in Produktion sowie i i i d ki i Rohmaterialien Lagerinvestitionen, dh. Veränderungen der Lagerbestände gelten ebenfalls als Endgüter ... und statistische Unterschiede 0 Wenn nicht anders spezifiziert: Wenn nicht anders spezifiziert: ΔL=0 Makroökonomie ‐ Uni Basel 102 Nettoexporte: Exporte minus Importe ettoe po te po te us po te Exporte: Inländische Güter und Dienstleistungen, die vom Ausland gekauft werden vom Ausland gekauft werden Importe: Ausländische Güter und Dienstleistungen, die von Bewohnern im Inland gekauft werden von Bewohnern im Inland gekauft werden Importe werden vom BIP subtrahiert, da sie im Ausland produziert werden und bereits in Konsum Investitionen produziert werden und bereits in Konsum, Investitionen und Staatsausgaben enthalten sind Die Die relative Bedeutung der jeweiligen Güter und relative Bedeutung der jeweiligen Güter und Dienstleistungen variiert von Land zu Land. Für die Schweiz sind die Exporte von Dienstleistungen von p g grosser Relevanz Makroökonomie ‐ Uni Basel 103 Schweizer Importe und Exporte im Zeitvergleich Makroökonomie ‐ Uni Basel 104 Makroökonomie ‐ Uni Basel 105 Makroökonomie ‐ Uni Basel 106 Der Einkommensansatz e o e sa sat zur Messung des BIP u essu g des Addiert das durch die Produktion generierte Einkommen auf (inkl Gewinne und Steuerzahlungen an den Staat) (inkl. Gewinne und Steuerzahlungen an den Staat) Entschädigungen an Angestellte (inkl. Begünstigungen) und Selbständigerwerbende g Unternehmensgewinne und Mieteinkommen (Wohnungen, Parkplätze,…) Steuern auf Produktion und Importen Transferzahlungen Abschreibungen (der Wert des abgenutzten Kapitals innerhalb einer Periode) BIP + Netto‐Faktoreinkommen aus dem Ausland BIP N tt F kt i k d A l d = BNE BNE Makroökonomie ‐ Uni Basel 107 Makroökonomie ‐ Uni Basel 108 3.3 Der Kreislauf, 3 Märkte und einige Identitäten i i Id tität Konsum [C] Haushalte Ersparnisse [Sp = Y - C] Einkommen Makroökonomie ‐ Uni Basel Y = C + Sp Y=C+I Sp = I [C] Gütermarkt Finanzmarkt Markt für Produktionsfaktoren Investitionen[I] Firmen Löhne, Zinsen, Dividenden, einbehaltene G i Gewinne [Y] 109 Einführung eines (verschuldeten) öffentlichen Sektors ff li h k Y=C+G+I I=Y–C–G Sp = Y – C – (T – Tr - Int) Sp – I = (G + Tr + Int) - T Konsum [C] [C + G] Gütermarkt Ausgaben [G] Steuern [T] H Haushalte h lt S Staat Transfers & Zinsen [Tr + Int] Budgetdefizit Finanzmarkt Ersparnisse p [Sp = (Y + Tr + Int T) - C] Einkommen [Y] Makroökonomie ‐ Uni Basel Fi Firmen Markt für ProduktionsProduktions faktoren Investitionen [I] Löhne, Zinsen, Dividenden, einbehaltene Gewinne [Y] 110 Einführung des externen Sektors Konsum [C] Totaler Umsatz Gütermarkt Ausgaben [G] Importe [M] Steuern [T] Transfers & Zinsen [Tr+Int] Budgetdefizit Kapitalimporte Finanzmarkt Ersparnisse [Sp = (Y + Tr + Int T) - C] Einkommen Einkommen [ = [Y = CC + +G I]] + I + X - M] [Y Makroökonomie ‐ Uni Basel E Exporte t [X] Rest der Welt Staat Haushalte [C + G + X - M] Markt für Produktionsfaktoren Firmen Kapitalexporte Investitionen [I] Löhne, Zinsen, Dividenden, einbehaltene Gewinne [Y] 111 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Einige Identitäten Y = C + G + I + X – M i1: BIP YD = Y + Tr + Int – T i2: Verfügbares Einkommen Sp = YD – C i3: Private Ersparnisse Sp = Y + Tr + Int ‐ T – C mit i2 und i3 Sp = G + I + X ‐ M + Tr + Int – T für Y i1 einsetzen Sp = I ‐ = I ‐ (T ‐ (T ‐ G ‐ G ‐ Tr ‐ Int) + (X ‐ Int) + (X ‐ M) „„Budgetdefizit“ g Makroökonomie ‐ Uni Basel “Etragsbilanz” 112 Erweiterung: Netto‐Faktoreinkommen und BNE BIP = Innerhalb einer Nation produzierter Output BNE (Bruttonationaleinkommen, früher Bruttosozialprodukt) ( l k f h l d k) = der von sich in inländischem Besitz befindenden P d kti f kt Produktionsfaktoren produzierte Output d i t O t t BIP = BNE – NFP NFP = Netto‐Faktoreinkommen (net factor payments) = Faktorentschädigungen aus dem Ausland an Produktionsfaktoren in inländischem Besitz minus Faktorentschädigungen aus dem Inland an inländischem Besitz minus Faktorentschädigungen aus dem Inland an Produktionsfaktoren in ausländischem Besitz Korrekte Ertragsbilanz (current account): CA = X – M + NFP Makroökonomie ‐ Uni Basel 113 Makroökonomie ‐ Uni Basel 114 Beispiele: ABB: Das Einkommen der Ingenieure einer Schweizer Firma für den Bau von Infrastruktur ist Teil des Schweizer BNE (da von einem Schweizer Produktionsfaktor erstellt) und nicht des Schweizer BIP. Dafür sind diese Ei k Einkommen im Chinesischen BIP (da in China gebaut) enthalten und haben i Chi i h BIP (d i Chi b ) h l dh b einen negativen Einfluss auf das Chinesische BNE. Grenzgänger Für die USA ist der Unterschied zwischen BNE und BIP mit rund 0.2% eher klein In der Schweiz ist der Unterschied einiges grösser: rund 9%. 600000 500000 400000 300000 CH GNP CH GDP 200000 100000 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 0 Makroökonomie ‐ Uni Basel 115 Erweiterung der bereits bekannten Folie BNE = Y + NFP = C + G + I + X – M + NFP i1.1: BNE YD = Y + NFP + Tr + Int YD = Y + NFP + Tr + Int – T i2.1: Verfügbares Einkommen T i2 1: Verfügbares Einkommen Sp = YD – C i3: Private Ersparnisse Sp = Y + NFP + Tr + Int ‐ T – C i2.1 in die i3 Sp = G + I + X ‐ M + NFP + Tr + Int – T für (Y + NFP) i1.1 einsetzen Sp = I ‐ ((T ‐ G ‐ Tr ‐ Int) + (X – ) ( M + NFP)) Private Ersparnisse Makroökonomie ‐ Uni Basel „Budgetdefizit“ Ertragsbilanz! 116 Nationale Ersparnisse und Sparüberschuss Sp = I + (G + Tr + Int ‐ T) + (X – M + NFP) (G + Tr + Int ‐ T) = Sg De facto können die öffentlichen Ersparnisse (Sg) <, = oder > 0 sein. De facto können die öffentlichen Ersparnisse (S ) < = oder > 0 sein Sp + (T ‐ + (T G ‐ G Tr ‐ Int) = I + (X – Int) I + (X M + NFP) M + NFP) Sp + Sg= I + (X – ( M + NFP)) S – I = (X – S – I = (X – M + NFP) M + NFP) Nationaler Sparüberschuss Makroökonomie ‐ Uni Basel Ertragsbilanz! 117 Handelsbilanz: Grenzüberschreitenden Verkehr von Gütern. Güt Dienstleistungsbilanz: Grenzüberschreitenden Verkehr von Dienstleistungen o e s e s u ge Netto Arbeitseinkommen Netto Kapitaleinkommen Netto Kapitaleinkommen Übertragungen Grenzüberschreitenden Transfers wie z.B. Entwicklungshilfe g + + + + = Ertragsbilanz Für die Schweiz besonders von Bedeutung sind die sog. Kapitaldienstleistungen, also die Zinszahlungen, die aufgrund von Investitionen von Inländern im Ausland anfallen. Makroökonomie ‐ Uni Basel 118 Kapitalverkehrsbilanz: Die Bilanz, welche die Veränderungen der grenzüberschreitenden Forderungen (Investitionen) umfasst. Ertragsbilanz + Kapitalverkehrsbilanz Kapitalverkehrsbilanz = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Zahlungsbilanz hl bl Die Zahlungsbilanz weist definitionsgemäss einen Saldo von Null auf Null auf. Makroökonomie ‐ Uni Basel 119