Teil 2: Integration von Genetik in Public Health

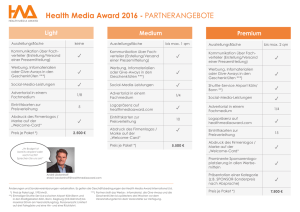

Werbung