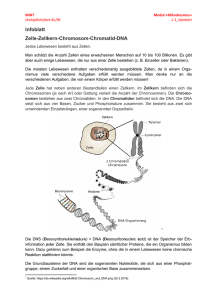

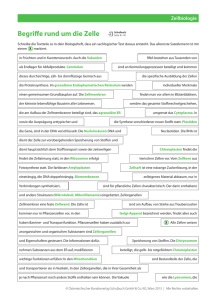

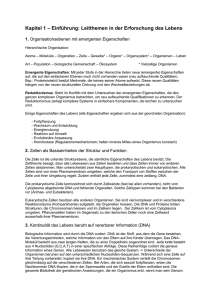

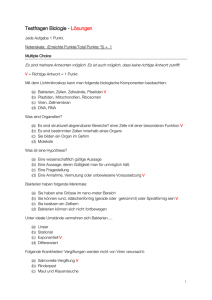

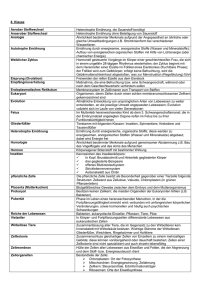

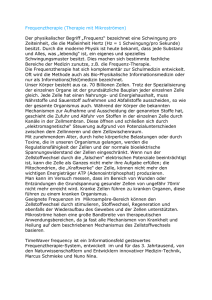

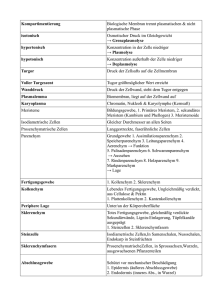

3_Organisation des Lebendigen

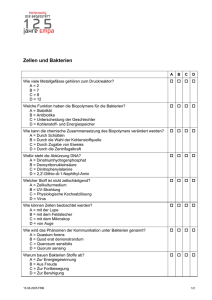

Werbung