Raumordnung, Umweltschutz und Beschäftigung

Werbung

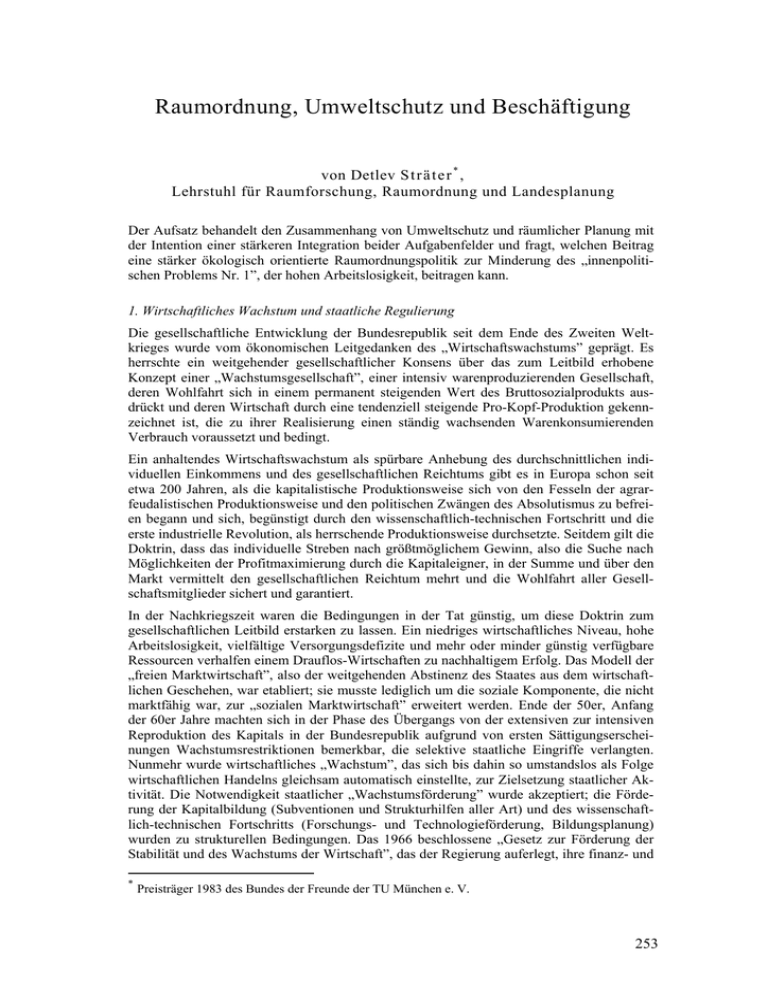

Raumordnung, Umweltschutz und Beschäftigung von Detlev S t r ä t e r * , Lehrstuhl für Raumforschung, Raumordnung und Landesplanung Der Aufsatz behandelt den Zusammenhang von Umweltschutz und räumlicher Planung mit der Intention einer stärkeren Integration beider Aufgabenfelder und fragt, welchen Beitrag eine stärker ökologisch orientierte Raumordnungspolitik zur Minderung des „innenpolitischen Problems Nr. 1”, der hohen Arbeitslosigkeit, beitragen kann. 1. Wirtschaftliches Wachstum und staatliche Regulierung Die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde vom ökonomischen Leitgedanken des „Wirtschaftswachstums” geprägt. Es herrschte ein weitgehender gesellschaftlicher Konsens über das zum Leitbild erhobene Konzept einer „Wachstumsgesellschaft”, einer intensiv warenproduzierenden Gesellschaft, deren Wohlfahrt sich in einem permanent steigenden Wert des Bruttosozialprodukts ausdrückt und deren Wirtschaft durch eine tendenziell steigende Pro-Kopf-Produktion gekennzeichnet ist, die zu ihrer Realisierung einen ständig wachsenden Warenkonsumierenden Verbrauch voraussetzt und bedingt. Ein anhaltendes Wirtschaftswachstum als spürbare Anhebung des durchschnittlichen individuellen Einkommens und des gesellschaftlichen Reichtums gibt es in Europa schon seit etwa 200 Jahren, als die kapitalistische Produktionsweise sich von den Fesseln der agrarfeudalistischen Produktionsweise und den politischen Zwängen des Absolutismus zu befreien begann und sich, begünstigt durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und die erste industrielle Revolution, als herrschende Produktionsweise durchsetzte. Seitdem gilt die Doktrin, dass das individuelle Streben nach größtmöglichem Gewinn, also die Suche nach Möglichkeiten der Profitmaximierung durch die Kapitaleigner, in der Summe und über den Markt vermittelt den gesellschaftlichen Reichtum mehrt und die Wohlfahrt aller Gesellschaftsmitglieder sichert und garantiert. In der Nachkriegszeit waren die Bedingungen in der Tat günstig, um diese Doktrin zum gesellschaftlichen Leitbild erstarken zu lassen. Ein niedriges wirtschaftliches Niveau, hohe Arbeitslosigkeit, vielfältige Versorgungsdefizite und mehr oder minder günstig verfügbare Ressourcen verhalfen einem Drauflos-Wirtschaften zu nachhaltigem Erfolg. Das Modell der „freien Marktwirtschaft”, also der weitgehenden Abstinenz des Staates aus dem wirtschaftlichen Geschehen, war etabliert; sie musste lediglich um die soziale Komponente, die nicht marktfähig war, zur „sozialen Marktwirtschaft” erweitert werden. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre machten sich in der Phase des Übergangs von der extensiven zur intensiven Reproduktion des Kapitals in der Bundesrepublik aufgrund von ersten Sättigungserscheinungen Wachstumsrestriktionen bemerkbar, die selektive staatliche Eingriffe verlangten. Nunmehr wurde wirtschaftliches „Wachstum”, das sich bis dahin so umstandslos als Folge wirtschaftlichen Handelns gleichsam automatisch einstellte, zur Zielsetzung staatlicher Aktivität. Die Notwendigkeit staatlicher „Wachstumsförderung” wurde akzeptiert; die Förderung der Kapitalbildung (Subventionen und Strukturhilfen aller Art) und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts (Forschungs- und Technologieförderung, Bildungsplanung) wurden zu strukturellen Bedingungen. Das 1966 beschlossene „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft”, das der Regierung auferlegt, ihre finanz- und * Preisträger 1983 des Bundes der Freunde der TU München e. V. 253 wirtschaftspolitischen Maßnahmen so zu treffen, dass sie einem stetigen und angemessenen Wirtschaftswachstum dienlich sind, erhebt das quantitative Wachstum zur staatlichen Aufgabe; „es ist prägnanter Ausdruck gewandelter Staatsfunktionen in einer kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft” (Leipert/ Simonis 1980, 104). Bestärkt in der Ansicht, dass die Lösung gesellschaftlicher Aufgaben wirtschaftliches Wachstum voraussetze, wird die Regierung durch die alljährlichen Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den Herbstgutachten der führenden wirtschaftswissenschaftlichen Institute, wirtschaftlichen Interessenverbänden und anderen wirtschafts- und gesellschaftlichen Meinungsführern. Mittlerweile hat die Wachstumsdoktrin als gesellschafts- und wirtschaftspolitische Leitprämisse deutliche Bedeutungseinbußen hinnehmen müssen. Was sich in den 60er Jahren punktuell andeutete, wurde in den 70er und schließlich in den 80er Jahren zu einer weit verbreiteten Erfahrung: dass nämlich das wirtschaftliche Wachstum keineswegs gleichzeitig die Lösung der ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme garantiert, sondern diese strukturellen Probleme oftmals erst hervorruft. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung, insbesondere der in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen, werden vielfältigen und wachsenden Belastungen unterworfen; die Belastungen am Arbeitsplatz nehmen zu; wissenschaftlich-technisch bedingte Rationalisierungen erzeugen wachsende Arbeitslosigkeit; die disproportionale, ungleichmäßige und ungleichzeitige ökonomische Entwicklung verschärft das disproportionale Stadt-Land-Verhältnis in der Versorgung mit Arbeitsplätzen und sozialer Infrastruktur; den sich verschärfenden Umweltbelastungen in den Verdichtungsräumen stehen wachsende soziale Belastungen (Arbeitslosigkeit, Einkommens- und Ausbildungsdefizite) in den ländlichen, strukturschwachen Gebieten gegenüber. Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass das Wirtschaftswachstum die natürlichen Lebensgrundlagen verschlechtert und zerstört und dies in Teilen auch schon getan hat, so dass die natürlichen Produktionsfaktoren (Boden, Luft, Wasser) knapp geworden sind. Es ist empirisch erfahrbar geworden, dass das auf individuellem Streben nach Gewinnmaximierung basierende wirtschaftliche System seine eigene Basis untergräbt. Die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe zur Regulierung des krisenhaften, umwelt- und sozialzerstörerischen, räumlich disproportionalen wirtschaftlichen Wachstumsprozesses ist offensichtlich. Dabei gibt es einen doppelten Grund für das politische Eingreifen des Staates: a. zum einen bedarf es der Wiederherstellung und des mittel- bis langfristigen Schutzes der (natürlichen) Produktionsvoraussetzungen und Produktionsfaktoren zugunsten des wirtschaftlichen Wachstumsprozesses, den die Unternehmen mit ihren kurzfristigen Verwertungsinteressen beständig unterminieren und damit gefährden, b. zum anderen bedarf es angesichts einer wachsenden Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltbelastungen und Umweltgefährdungen einer politischen Legitimation der politisch und administrativ Verantwortlichen und der traditionellen Parteien, die ihre politische Autorität auf dem Umweltsektor an Bürgerinitiativen und umweltorientierte Parteien und Wählerzusammenschlüsse zu verlieren drohen. So wurden denn auch seit den 60er Jahren neue Politikbereiche geschaffen und ausgebaut, die die negativen Effekte des wirtschaftlichen Wachstums mildern sollen. Angesichts des hohen politischen Handlungsbedarfs, trotz ablehnender Haltung der Industrie und der Wirtschaft, konnte die in unserem thematischen Zusammenhang relevanten politischen Aufgaben des Umweltschutzes und der räumlichen Strukturplanung (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtentwicklungsplanung, Regionalpolitik) — neben anderen — durchgesetzt werden. 2. Raumordnungspolitik und Umweltpolitik Die Umweltpolitik hat eine doppelte Zielsetzung. Sie umfasst die Gesamtheit aller (staatlichen) Maßnahmen und Einrichtungen, die einerseits dem Menschen eine Umwelt sichern, 254 wie er sie für seine Gesundheit und für ein menschenwürdiges Dasein braucht und die die Schäden und Nachteile aus menschlichen Eingriffen in die natürliche Umwelt beseitigen, die andererseits aber auch Boden, Luft und Wasser, Pflanzen- und Tierwelt vor nachteiligen Wirkungen menschlicher Eingriffe schützen (vgl. Umweltprogramm 1971). Demnach hat die Umweltpolitik einen „anthropozentrischen sowie einen ökozentrischen Bezug. Schutzgut ist zum einen das Leben, die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Schutzgut sind aber auch die Tiere, Pflanzen und Lebensräume. Damit wird auch dem nichtmenschlichen Lebewesen ein Existenzrecht eingeräumt und ein Element mitkreatürlicher Solidarität ins Spiel gebracht” (Klemmer 1984, 24). Demgegenüber richtet sich die Raumordnung mehr auf die Gestaltung sozioökonomischer Prozesse. „Raumordnung ist die Initiierung und Koordinierung aller Maßnahmen der öffentlichen Hand, vor allem der Planungen und Investitionen, die für die Zuordnung von Mensch und Raum bedeutsam sind” (Erbguth 1975, 6). Raumordnungspolitik ist im umfassenden Sinne die übergeordnete und zusammenfassende Ordnung und Gestaltung des Raumes auf allen Ebenen und Sektoren des Staates. Die Berücksichtigung von Umweltbelangen erfolgt als ein Gesichtspunkt neben anderen. Als „Schnittmenge” zwischen Raumordnung und Umweltschutz lassen sich die auf den Raum bezogenen Ziele zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bezeichnen (Kiemstedt 1982, 454). Neben der zum Teil gleichgerichteten Aufgabenstellung von Raumordnung und Umweltschutz weisen beide Bereiche weitere Gemeinsamkeiten auf. Sie sind - querschnittsorientiert, d. h. sie haben sich mit Vorgängen in verschiedenen sektoralen Fachplanungen und Fachpolitiken zu befassen - zukunftsorientiert, d. h. sie haben gegenüber einem großen Teil der eher kurzfristig orientierten Politiken einen mittel- bis langfristigen Handlungshorizont, der bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus reicht. Andererseits gibt es zwischen beiden aber auch deutliche Unterschiede. - So ist die Umweltpolitik trotz ihrer Querschnittsorientierung eine eigenständige fachliche Aufgabe, die sich auf Umweltmedien und damit auf sektorale Problemstellungen konzentriert (Gewässer- und Bodenschutz, Luftreinhaltung, Abfallbeseitigung, Lärmschutz etc.). Demgegenüber ist die Raumordnung fachübergreifend konzipiert; für sie ist Umweltschutz ein Aspekt neben anderen, der Berücksichtigung finden muss. - Entsprechend ist die Umweltpolitik „einseitig”, weil sie Belange ihrer „Klientel”, die menschliche und natürliche Umwelt und die natürlichen Lebensgrundlagen, gegenüber anderen Belangen weitestgehend durchzusetzen versucht. Demgegenüber ist die Raumordnung auf Koordination und Konsens ausgerichtet, innerhalb der ein Interessenausgleich stattzufinden hat. Von einem eigenständigen Politikbereich „Umweltschutz” lässt sich erst im Gefolge der Bildung der sozial-liberalen Koalition 1969 sprechen, obgleich bis dahin natürlich auch schon eine Anzahl umweltrelevanter politisch-administrativer Aktivitäten zu verzeichnen waren, die z.T. bis weit in das 19. Jahrhundert zurückreichen (Zwingmann 1982, 731). Bereits im letzten Jahrhundert wurden als Antwort auf die massiven Gefährdungen und Belastungen der Arbeits- und Lebensbedingungen durch die gewaltige Industrialisierung einzelne Instrumente und Gesetze geschaffen, die sich aus heutiger Sicht der Umweltschutzpolitik zurechnen lassen (Gewerbeordnung von 1869, das Allgemeine Berggesetz für die preußischen Staaten von 1865). In diesem Zusammenhang ist auch auf die Ansätze eines öffentlichen Gesundheitswesens als Reaktion auf die katastrophalen hygienischen Verhältnisse im Frühkapitalismus hinzuweisen (Bechmann u.a. 1981, 112, Zwingmann 1982, 731). In der Weimarer Republik wurde der Arbeits- und Gesundheitsschutz ausgebaut; 1935 wurde mit dem Reichsnaturschutzgesetz, dem Vorläufer des Bundesnaturschutzgesetzes von 1976, der Schutzbedarf der Pflanzen- und Tierwelt und gefährdeter Naturgebiete anerkannt. In der 255 Bundesrepublik unterliegt ein Teil der die Umwelt betreffenden Regelungen der rahmenrechtlichen Gesetzgebung des Bundes (Art. 75 GG), was dennoch z. T. erhebliche Abweichungen in den Umweltregelungen in den einzelnen Bundesländern zulässt. Bis zur Ablösung der großen durch die sozial-liberale Koalition 1969 existierten nur wenige umweltrelevante Gesetze (u. a. Wasserhaushaltsgesetz 1957, Atomgesetz 1959, Baulärmgesetz 1965, Pflanzenschutzgesetz und Altölgesetz 1968), die als Fachgesetze gesehen und in der Regel auf ein einzelnes Umweltmedium gerichtet waren, auf alle Fälle „nicht unter ein übergreifendes Konzept von Umweltpolitik gestellt” wurden (Bechmann u. a. 1981, 112). Es bleibt das historische Verdienst der sozial-liberalen Koalition, ab 1969 den Umweltschutz als ein eigenständiges gesellschaftliches Problem und politisches Handlungsfeld formuliert zu haben. In ihrem Umweltsofortprogramm 1970 hob die Bundesregierung sehr dringliche Einzelvorhaben hervor (Benzin-Bleigesetz von 1971, Vorlagen für ein Abfallbeseitigungsgesetz und zum Bundesimmissionsschutzgesetz, Änderungen zum Wasserhaushaltsgesetz). Das Umweltprogramm von 1971 stellte dann ein erstes umfassendes und langfristig angelegtes Konzept und Aktionsprogramm dar. Daraufhin setzte eine Welle von Gesetzesverabschiedungen ein (u. a. Fluglärmgesetz 1971, Abfallbeseitigungsgesetz und DDT-(Dichlordiphenyltrichloräthan)-Gesetz 1972, Bundesimmissionsschutz- und Umweltstatistikgesetz 1974, Bundeswaldgesetz und Bundeswaschmittelgesetz 1976), die mit dem Umweltchemikaliengesetz 1980 ihren vorläufigen Abschluss fand und von der Gründung einer Reihe gutachterlicher Ausschüsse und beratender Einrichtungen begleitet wurde (z.B. Rat von Sachverständigen. für Umweltfragen und Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen 1971, Umweltbundesamt 1974, Umweltgutachten 1974 und 1978). — Dennoch: Trotz der Vielfalt umweltbezogener gesetzgeberischer Maßnahmen konnte der im Umweltprogramm 1971 formulierte Anspruch einer umfassenden, integrierten Umweltschutzpolitik bislang nicht eingelöst werden. Die sektoralen (auf Fachbehörden) und medialen (auf Umweltmedien gerichteten) Instrumente zur Umweltregulierung konnten bisher nicht genügend greifen, was die Notwendigkeit für ein umfassendes Steuerungsinstrumentarium erhöht und die Durchdringung und Erweiterung der traditionellen sektoralen Politikbereiche um Umweltschutzbelange erforderlich macht. Auch die Raumordnung konnte sich erst in den 60er/70er Jahren als staatliche Aufgabe etablieren, obwohl die Anfänge räumlicher Planung der öffentlichen Hand in Deutschland schon Jahrzehnte zurückreichen, ganz abgesehen von räumlicher Stadtplanung, die ein Teil der menschlichen Siedlungsgeschichte ist. Seit den Anfängen moderner Raumordnung wurden Aspekte des Umweltschutzes und der Umweltplanung immer schon mitberücksichtigt, obwohl das Hauptaugenmerk der Raumordnung auf einer geordneten Siedlungsentwicklung lag. Aufgrund des starken Siedlungsdruckes und des großen Wohnungsbedarfs in den großen Städten Deutschlands entstanden Planungsverbände bzw. Zweckverbände, deren Aufgabe im Entwurf einer längerfristigen Siedlungskonzeption mit dem Umland lag. So wurde 1910 der Zweckverband Groß-Berlin gegründet mit der Aufgabe, einen „Flächenaufteilungsplan” (primär: Generalverkehrs- und Grünflächenplan) aufzustellen; im selben Jahr wurde im Regierungsbezirk Düsseldorf eine „Grünflächenkommission” berufen, die sich der Sicherung des regionalen Erholungsraumes widmen sollte. Als direkter Vorläufer der heutigen Landes- und Regionalplanung kann der 1920 gegründete Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk gelten, dem erhebliche Kompetenzen bei der räumlichen Ordnung und Entwicklung des Ruhrgebietes übertragen wurden, insbesondere bei der übergemeindlichen Planung und Realisierung der Verkehrsinfrastruktur und der Grünflächen, aber auch bei der indikativen Planung von Infrastruktur- und Unternehmensstandorten. Weitere Gründungen von Landesplanungsverbänden in den industriellen Ballungsräumen Preußens, aber auch in eher ländlichen Regionen folgten (Fürst/Hesse 1981, 6). Während in der Weimarer Republik Ansätze einer überörtlichen räumlichen Planung eher punktuell, v. a. in Problemgebieten mit starkem Siedlungsdruck verwirklicht wurde, wurde die Raumordnung in das staatliche Aufgabenspektrum des faschistischen Deutschland voll integriert, zumal ihr Instrumentarium bei der Eroberung, Unterwerfung und Erschließung der 256 osteuropäischen Länder „gute Dienste” leistete. In der Bundesrepublik (re-)organisierte sich die räumliche Planung von „unten” nach „oben”. Mit Aufbauplänen versuchten die Gemeinden den Wiederaufbau der zerstörten Städte in geordnete Bahnen zu lenken. Mit dem Bundesbaugesetz fand 1960 das kommunale Flächennutzungs- und Bebauungsplaninstrumentarium seine geltende rechtliche Norm. Mit dem vorläufigen Ende des Wiederaufbaus der Städte wurde man am Ende der gesellschaftlichen Rekonstruktionsperiode bald deutlicher Nutzungs- und Funktionsprobleme im StadtUmland-Verhältnis gewahr, die v. a. in den Ballungsräumen – teils geduldet, teils gefördert von den Landesbehörden – zu übergemeindlichen Planungsorganisationen führte. In einigen Bundesländern förderten die Landesregierungen darüber hinaus den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden zu regionalen Planungsgemeinschaften. Als deutlich wurde, dass die materiellen Ergebnisse dieser freiwilligen Regionalplanung den Bedürfnissen der Länder bei ihrer flächendeckenden Infrastruktur- und Standortvorsorgeplanung sowohl in den verdichteten wie auch in den strukturschwachen ländlichen Räumen nicht hinreichend entsprachen, normierten die Landesregierungen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine flächendeckende, nach Ländern unterschiedlich organisierte Regionalplanung im Rahmen ihrer Landesentwicklungsplanung. Auf Bundesebene reagierte der Staat auf die disproportionale räumliche Stadt-Land-Entwicklung 1965 mit der Verabschiedung des Bundesraumordnungsgesetzes, in dem als Ziel die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen des Bundesgebietes angestrebt wird. Ein erster Versuch, die Norm materiell zu füllen, wurde mit dem 1975 verabschiedeten, von Bund und Ländern getragenen Bundesraumordnungsprogramm (BROP) versucht. Neben den Gesichtspunkten einer geordneten Wohn- und gewerblichen Siedlungsentwicklung und einer infrastrukturellen Versorgung umfasst die räumliche Planung auf allen Ebenen schon immer auch umweltpolitische Belange. So ist auf der Ebene der – primär städtebaulich orientierten – kommunalen Bauleitplanung den Gemeinden aufgetragen, ihre Freiflächenkonzepte als Landschaftspläne und Grünordnungspläne in die Flächennutzungs- bzw. Bebauungspläne zu integrieren. Darüber hinaus haben viele Gemeinden in den letzten Jahren auf die verstärkten Umweltschutzbelange reagiert und eigene Umweltschutzreferate, Dezernate, -ämter oder -abteilungen eingerichtet und Bestandsaufnahmen der Umweltbelastungen in Umweltberichten und Umweltplänen erarbeitet. Das Instrumentarium der Landesund Regionalplanung hat ebenfalls eine deutliche umweltpolitische Komponente. Die Ausweisung von zentralen Orten verschiedener Hierarchiestufen und von Entwicklungsachsen dient primär einer Konzentration von Siedlungsflächen und Standorten und einer Bündelung von Trassen im Interesse eines ökonomischen Einsatzes öffentlicher und privater finanzieller Ressourcen, hat aber, und das wird in den letzten Jahren zunehmend wichtiger, auch unmittelbare Auswirkungen auf einen schonenden Flächenverbrauch. Die Ausweisungen von Regionalen Grünzügen, Bannwäldern und die Festlegung von Vorranggebieten für die Landund Forstwirtschaft, für den ökologischen Ausgleich, für Naturschutz und Landschaftspflege und für die Wassergewinnung zielt unmittelbar auf die Schonung der Ressource Boden und anderer Umweltmedien, obgleich deren (potentielle) wirtschaftliche Nutzung mit intendiert ist. Andererseits hat auch die Umweltpolitik deutliche räumliche Bezüge. Bei einer im Wesentlichen medialen Orientierung des Umweltschutzes sind die Schutzmaßnahmen primär auf solche Gebiete gerichtet, in denen ein besonders hoher Gefährdungsgrad und damit ein hoher Bedarf an Eingriffsmaßnahmen vorhanden sind. So können gemäß § 44 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sog. Belastungsgebiete ausgewiesen werden, in denen Art und Umfang bestimmter umweltbelastender Luftverunreinigungen fortlaufend festgestellt und darauf aufbauend Emissionskataster und Luftreinhaltepläne zur Verminderung der Luftverunreinigungen und zur Vorsorge aufgestellt werden. Die Smog-Alarm-Verordnungen, wie in Nordrhein-Westfalen und in Hessen, haben unmittelbar regionale Wirkungen. Auch die Lärmschutzzonen um die Flugplätze und Flughäfen sind eindeutig raumbezogen. 257 Insgesamt ist festzuhalten, dass sich in den letzten Jahren die Raumordnungspolitik und die Umweltpolitik aufeinander zu bewegt haben. So hat schon 1972 die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) in einer Entschließung betont, dass sie es für notwendig halte, die Erfordernisse des Umweltschutzes bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen noch stärker als bisher zu berücksichtigen (MKRO 1972, 144) Während sich die Raumordnungspolitik angesichts eines knapper werdenden Verteilungspotentials von ihrer anfänglich stark ökonomischen Orientierung auf die Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte hinentwickelte, setzt der Umweltschutz, der anfänglich überwiegend technisch und anlagenbezogen orientiert war, zunehmend raumbezogene und raumplanende Instrumente ein (Lersner 1984, 13), so dass auch schon von einer „natürlichen Konvergenz” von Raumordnung und Umweltschutz gesprochen wird (Schmidt-Assmann 1979; zit. b. Lersner 1984, 13). 3. Neuere Ansätze einer Integration von Raumordnung und Umweltschutz In der Tat weist die in den letzten Jahren schon verstärkte wechselseitige Durchdringung der beiden Querschnittsaufgaben, also die ökologisch orientierte Raumplanung und die um räumliche und regionalplanerische Aspekte erweiterte Umweltschutzpolitik in die richtige Richtung. Durch die Verknüpfung ökologischer mit raumplanerischen Belangen besteht die Chance, beide Planungs- und Politikbereiche aus ihrer Defensivposition herauszuholen und mit der Fähigkeit zu einer mehr offensiven Durchsetzung ihrer Ziele auszustatten. Darauf zielen auch die Vorschläge der 1979 vom Bundesministerium des Innern und vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingerichtete Projektgruppe „Aktionsprogramm Ökologie”. In Kapitel „Raumordnung und Ökologie” ihres 1983 vorgelegten Abschlussberichts verweisen sie auf die Notwendigkeit der Beachtung von Systemzusammenhängen im dialektischen Verhältnis von Mensch bzw. Gesellschaft und Natur (Aktionsprogramm Ökologie 1983, 83 ff.). Dabei soll Raumordnung dafür Sorge tragen, dass die „Multifunktionalität des Gesamtraumes und seiner Teilräume erhalten bleibt”, d. h. dass ökologisch notwendige Raumfunktionen (z. B. Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Grundwasserneubildung, Filterwirkungen für bestimmte Schadstoffe etc.) gegenüber anderen, insbesondere auch wirtschaftlichen Funktionen den Vorrang erhalten (Bick, H./ B. Röser 1984, 78). Die Forderungen der Projektgruppe sind u. a. - Einführung der Verbandsklage zur Einklagbarkeit von Raumerhaltungsinteressen der Allgemeinheit im Konflikt mit individuellen, privaten Raumnutzungsinteressen, - Organisation der Umweltpolitik in einem Umweltministerium und organisatorische Verankerung der Umweltbelange in den Fachplanungen, - Verankerung des Umweltschutzes im Grundgesetz, - Siedlungsstrukturelle Konzepte zur Funktionsmischung statt einer flächen- und ressourcenbeanspruchenden Funktionsstreuung von Nutzungen, woraus folgt: - Erschwerung des Individual- und Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs. Die Raum- und Umweltplanung soll so aus ihrer Rolle einer nachbessernden Politik herausgelöst und in ihrer präventiven Funktion gestärkt werden. Eine der Hauptaufgaben besteht demnach darin, die maßnahmeorientierten Grundprinzipien des Umweltschutzes um das Vorsorgeprinzip zu erweitern und instrumentell zu stärken. Neben das Verursacherprinzip, wonach der Verursacher von Umweltbeeinträchtigungen die Kosten der Vermeidung, der Beeinträchtigung oder des Ausgleichs zu tragen hat, und das Gemeinlastprinzip, wonach die Kosten der Vermeidung, der Beseitigung oder des Ausgleichs von Umweltbeeinträchtigungen von der Allgemeinheit getragen werden, muss das Vorsorgeprinzip treten, auf dem Umweltschutzinstrumente und -maßnahmen aufbauen, mit denen die Umweltbeeinträchtigungen von vornherein vermieden werden sollen. Die umweltpolitische Prioritätenfolge muss lauten: „Vermeidung vor Minderung, Minderung an der Quelle vor Passivschutz” (Lersner 1984, 15). Ein jüngstes Beispiel für eine räumlich orientierte Umweltvorsorgepolitik im Schnittfeld 258 von Raum- und Umweltplanung ist die sog. Bodenschutzkonzeption, die derzeit von der Bundesregierung erarbeitet wird, mit der ein neuer medialer, dennoch übergreifender Schwerpunkt der Umweltpolitik gesetzt werden soll. Die Schutzkonzeption wurde aus Gründen der - Belastungen der Bodensubstanz (Eintrag von schwer abbaubaren Schadstoffen, insbesondere Schwermetallen), - Belastungen der Bodenstruktur (Erosion und Bodenverdichtung als Folge wirtschaftlicher Nutzungen), - Belastungen der Bodenfläche (in Form von Landschaftsverbrauch, insbesondere naturnaher Flächen für Siedlung, Industrie und Verkehr) entwickelt (3. Immissionsschutzbericht 1983, 32). Das Ziel der Bodenschutzpolitik liegt in einer umweltgerechten, sparsamen Siedlungs- und Verkehrsflächenausweisung, einer Verminderung der Schadstoffeinbringung in den Boden und einer ökologisch sinnvollen Bewirtschaftung des Bodens (Selke 1984, 44 ff; Bachmann 1982, 58 ff.). Bodenschutzmaßnahmen ergeben sich u.a. aus der landschafts- und flächenschonenden Anwendung der raumbezogenen Instrumente der räumlichen Planungen auf Kriterien zurück, geht jedoch im Vergleich mit den meisten bundesdeutschen UVP Regelungen deutlich über diese hinaus. Trotz der zögerlichen politischen Behandlung des Umweltplanungsinstrumentes UVP deuten sich Weiterentwicklungen aus zwei Richtungen an. Zum einen ist die Landesplanung, für die sich das Raumordnungsverfahren als praktikables Planungsinstrument erwiesen hat, an einer Fortentwicklung dieses Instruments in Richtung auf eine Erweiterung um umweltrelevante Prüfkriterien stark interessiert, andererseits könnte es aus der Sicht der Umweltpolitik geboten sein, zu ihrer Stärkung die UVP an ein schon eingeführtes, querschnittsorientiertes Abwägungsverfahren wie das ROV anzuhängen bzw. in das ROV zu integrieren. So erscheint es „nicht ausgeschlossen, dass das Raumordnungsverfahren so fortentwickelt werden kann, dass das UVP-Konzept des EG-Richtlinienentwurfs (...) ohne Bruch integriert werden könnte” (Steinberg 1983, 174). Allerdings dürfte die Installierung der UVP sich nur dann als wirkungsvoll erweisen, wenn die Umweltbehörden auch mit einer entsprechend weitreichenden Handlungskompetenz ausgestattet werden, ohne die eine institutionalisierte UVP lediglich zur Beruhigung von im Umweltschutz engagierten gesellschaftlichen Gruppen Anwendung finden dürfte. Neben diesen Ansätzen zur Integration von raumplanerischen und umweltpolitischen Belangen sind in den letzten Jahren auch Vorschläge entwickelt worden, die m. E. in die falsche Richtung weisen. Mit einer vorsorgeorientierten Umwelt- und Raumplanung unvereinbar sind - Gestaltungsvorschläge für eine großräumige Funktionsentmischung zugunsten der Schaffung ökologischer Ausgleichräume (großräumige ökologische Vorranggebiete) und - Ansätze zur Schaffung sog. marktwirtschaftlicher Instrumente des Umweltschutzes (Umweltzertifikate). Seitens einiger Vertreter der Raumwissenschaft und der Raumplanung wird unter Bezugnahme auf das Abschlussgutachten der Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel (KwsW 1977, 321) und unter Abkehr vom Grundsatz der Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen ein großmaßstäbliches Raumordnungskonzept nach dem Prinzip der funktionsräumlichen Arbeitsteilung vorgeschlagen, wonach die knapper gewordenen Entwicklungspotentiale aus internationalen Wettbewerbsgründen auf die wenigen national und international bedeutsamen Produktions- und Zirkulationsstandorte in der Bundesrepublik, die Verdichtungsräume, zu konzentrieren seien und die ländlichen strukturschwachen Regionen ihrer jeweiligen Begabung bzw. Eignung gemäß komplementäre Vorrangfunktionen für die Verdichtungsräume zu erbringen hätten. So sollen u. a. großräumige Vorranggebiete für - die Land- und Forstwirtschaft, 259 - die Wassergewinnung, - Freizeit und Erholung, - Industrie- und Siedlungszwecke, - Natur und Landschaft, - die Rohstoffgewinnung und - für ökologische Ausgleichsfunktionen ausgewiesen werden. Die in dieser Konzeption vorgeschlagenen großräumigen Vorranggebiete für ökologischen Ausgleich, in denen funktionsgemäß eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Arbeits- und Lebensbedingungen im Hinblick auf die Hauptfunktion „ökologischer Ausgleich” zu unterbleiben hätte, werden aber auch von Teilen der ökologischen Wissenschaft begrüßt, weil die ökologischen Ausgleichsräume ihrer Forderung nach einer weitgehenden Schonung der natürlichen Ressourcen zumindest in diesen Vorranggebieten entgegenkommt (KwsW 1977, 321, Sträter 1983, 86). Sieht man einmal ab von dem sozialpolitischen Skandal, den die Verwirklichung dieses Konzeptes bedeuten würde, das die Schaffung bzw. Unterstützung ungleicher Lebenschancen impliziert, so ist es auch äußerst fraglich, ob die konzeptionellen Ziele des großräumigen ökologischen Ausgleichs überhaupt zu erreichen sind. Es ist kaum anzunehmen, dass die in den ökologischen Ausgleichsräumen sich bildenden und sich regenerierenden Umweltpotentiale zur Minderung der zwangsläufig sich noch weiter verschärfenden Umweltbelastungen in den Verdichtungsräumen (wegen der dortigen Konzentration der Produktionsstandorte mit der notgedrungenen Zulassung schlechterer Umweltstandards) beitragen werden. Wahrscheinlicher ist, dass im Zuge der großräumigen Austauschprozesse die Umweltbedingungen in den ökologisch weniger belasteten Räumen verschlechtert werden, wie das Waldsterben ja eindrucksvoll belegt. Zudem setzt sich der konzeptionelle Vorschlag deutlich von jüngeren Erkenntnissen über ökologische Zusammenhänge ab, wonach nicht eine weitere funktionale und räumliche Entmischung der Nutzungen aus ökologischen Gründen zu befürworten ist, sondern vielmehr umgekehrt eine stärkere Mischung von Funktionen unter weitestgehender Berücksichtigung der ökologischen Zusammenhänge umweltpolitisch sinnvoll ist. Dies führt räumlich gesehen dann auch eindeutig zu kleinräumigen, dezentralen Lösungen, die primär auf der Ebene der Stadt- und Regionalplanung umgesetzt werden müssen, wenngleich diese Lösungen in die übergeordnete Raumordnung auf Bundes- und Landesebene einzubetten sind. Aufgrund ihrer Maßstäblichkeit sind konkrete umweltgerechte Planungsmaßnahmen aber eindeutig der Stadt- und Regionalplanung zuzuordnen. Ebenso wenig sind aus umwelt- und raumplanerischen Gründen die in den letzten Jahren im Rahmen der sog. ökologischen Marktwirtschaft verstärkt diskutierten Umwelt-Zertifikate geeignete Instrumente. Jahrelang haben Vertreter der Industrie und mit ihnen die Apologeten der „Marktwirtschaft” auf dem Standpunkt beharrt, dass zwischen „freier Marktwirtschaft” und Umweltschutz ein unüberbrückbarer Gegensatz besteht. Nachdem sie angesichts der inzwischen immer stärker sichtbaren Umweltschädigungen und einer gesellschaftspolitischen Bewegung zugunsten der Umweltbelange mit ihrer starren Haltung in die Defensive geraten sind, stellen sie ihre Argumentation auf den Kopf. Nunmehr wird eine Analogie zwischen dem Öko-System der Natur und dem System der kapitalistischen Wirtschaftsordnung behauptet. „Unsere moderne Ökonomie ist in der Tat ein zweites, künstlich produziertes Ökosystem (...). Ohne dieses zweite Ökosystem können wir nicht mehr existieren” (Bonus 1983, 30 ff.). Weil Umweltschutz zu Lasten der Wirtschaftsordnung demnach existenzbedrohend wäre, dürften Umweltschutzmaßnahmen nur noch im Rahmen marktwirtschaftlicher Gesetze ergriffen werden, müssten also marktkonform sein, d. h. sie gehorchen unter der Knappheits-Annahme Angebot und Nachfrage — also Umwelt zu Marktpreisen. Die Vorstellung der ökologischen Marktwirtschaftler ist, dass auf einem regional und in seiner Menge nach oben vom Staat begrenzten Schadstoffgüter-Umweltmarkt Emissions-Zertifikate 260 gleichsam wie Aktien ausgegeben und gehandelt werden, die dem Besitzer das Recht geben, dem Wert des Zertifikates gemäß eine entsprechende Menge an Schadstoffen zu emittieren (Bonus 1981, 35 ff.). Es ist offenkundig, dass es den Apologeten der ökologischen Marktwirtschaft nicht um ein optimales Konzept für den Umweltschutz geht, sondern um eine Abwehr weiterer Umweltschutzanforderungen an Emittenten, primär also an die Industrie, indem sie die MinimalStandards des Status-quo im Umweltschutz anerkennen und als Emissions-Richtwerte festzuschreiben versuchen (vgl. Malunat 1984, 5 ff.; Krusewitz 1983, 1083 ff.). Der Logik des Konzeptes nach richtet sich sein Interesse auf die Festsetzung einer wie auch immer zu bestimmenden Ausbringungs-Höchstmenge von umweltbelastenden Schadstoffen, nicht auf eine Minimierung der Emissionen beim Emittenten, so dass z. B. ein Unternehmen durch den Aufkauf aller Umweltzertifikate des jeweiligen Typs das alleinige Recht zur Umweltbelastung in seinem Gebiet erlangen könnte. Einer aktiven Umwelt- und Raumordnungspolitik wären damit die Hände gebunden. Dennoch werden diesem Konzept Sympathien u. a. auch im für den Umweltschutz zuständigen Bundesinnenministerium entgegengebracht, wie Ausführungen im 3. Immissionsschutzbericht (3. Immissionsschutzbericht der BR 1984, 55 ff.) und Verlautbarungen des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesinnenminister belegen: „Die Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaft auch im Umweltschutz hat ihre Grundlagen vor allem darin, dass jeder einzelne für die von ihm verursachten Umweltbelastungen verantwortlich bleibt und Eigeninitiativen (!) für den Umweltschutz ergreifen kann und dass innerhalb des umweltrechtlichen Rahmens jeder einzelne mehr Entscheidungsspielräume bekommt, damit er in der Lage ist, die im Einzelfall (!) ökologisch und ökonomisch beste Lösung durchzuführen” (Waffenschmidt 1984, 1). Das Zertifikate-Modell widerspricht eindeutig einer Umweltvorsorgepolitik; es entzieht sich weitgehend einer planerischen Regulierung durch eine ökologisch orientierte Raumordnungspolitik. 4. Umweltschutz und Beschäftigungseffekte Nachdem der Zusammenhang von Umweltschutz und räumlicher Planung skizziert und einige weiterführende integrative Ansätze umrissen wurden, werden nunmehr einige Möglichkeiten vorgestellt und Überlegungen aufgezeigt, wie Umweltschutz zur Sicherung und Erweiterung von Beschäftigungsmöglichkeiten beitragen kann und welche Aufgabe dabei der Raumplanung zufällt. Kehren wir zum Begriff der „Wachstumsgesellschaft” zurück. Jahrelang haben die Vertreter der Wirtschaft und der ihnen nahestehenden politischen Gruppierungen eine Antinomie zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Umweltschutz behauptet und erklärt, dass – da ja bekanntlich die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen wirtschaftliches Wachstum und unternehmerische Gewinne voraussetze – ein konsequenter Umweltschutz Arbeitsplätze gefährde oder gar vernichte. Mit dieser Argumentation zogen die Unternehmer auch Teile der Arbeitnehmer und ihrer Organisationen, der Gewerkschaften, auf ihre Seite, die in z. T. vehementer Weise sich gegen vermeintlich investitionshemmende und damit arbeitsplatzvernichtende Umweltkampagnen und -maßnahmen (Anti-KKW-Bewegung, Kraftwerksentschwefelungen, Autobahnausbaustopp u. ä.) wandten. Nachdem in den letzten Jahren trotz eines, wenn auch in seinem Ausmaß reduzierten, wirtschaftlichen Wachstums und z.T. erheblicher unternehmerischer Gewinne die Arbeitslosigkeit stark zugenommen hat und derzeit bei 2,6 Mio. Arbeitslosen liegt, wurde allerdings deutlich, dass der behauptete negative Zusammenhang von Wirtschaftswachstum, Arbeitsplatzsicherheit und Umweltschutz so stringent nicht ist, wie dies von interessierter Kapitalseite vorgebracht wurde. Vielmehr kann man nun erkennen, dass der Umweltschutz selbst zur Sicherung und Erweiterung von Produktions- und Beschäftigungsmöglichkeiten beiträgt. Dieser Wandel im Verhältnis von Ökonomie und Ökologie lässt sich rückblickend seit Beginn der 70er Jahre in vier Phasen einteilen: - in eine erste Phase, in der Umweltschutzaufwendungen hinsichtlich ihrer unproduktiven 261 - - Wirkungen gewertet wurden (Anfang der 70er Jahre), in eine zweite Phase, in der die arbeitsplatzvernichtenden Effekte von Umweltschutzmaßnahmen unterstrichen wurden (bis etwa Ende der 70er Jahre), in eine Phase, in der eine — zunächst theoretische — Diskussion über die Möglichkeit der Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Umweltschutzmaßnahmen geführt wurde und schließlich in eine vierte Phase, die etwa Anfang der 80er Jahre begann, in der nunmehr eine integrierte Umweltvorsorgepolitik gefordert wird, die Fragen einer aktiven Beschäftigungspolitik mit umfasst (Malinsky 1985, 24). Der Wandel im Verhältnis von Ökonomie und Ökologie ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass sich in den letzten Jahren ein Produktionssektor „Umweltschutzindustrie” immer stärker herausbildet. Diese Unternehmen haben zuletzt auf der Umweltmesse ENVITEC 1983 „Technik im Umweltschutz” in Düsseldorf ihre Produkte der Öffentlichkeit vorgestellt. Auffällig ist, dass dort auch allerlei nicht umweltspezifisches Gerät und umwelttechnologischer „Abfall” der normalen Produktionstechniken angeboten wird (Springer 1983, 222). Es scheint ein Spezifikum dieser Umweltschutzindustrie zu sein, dass sie Umwelttechnologien meist additiv zu bestehenden Produktionstechniken anwendet und auch die Umweltprodukte und -verfahren neben ihren anderen traditionellen Produkten anbietet. „Produziert wird darum nicht unter dem Primat einer a priori umweltfreundlichen Technik, die Schadstoffminimierung und Recycling gleich einplant, sondern nach dem Gesichtspunkt einer profitfreundlichen Primärproduktion, an die sich im nachhinein, gleichsam wie ein Parasit an den Wirtskörper, schadenbeseitigende Umwelttechniken anhängen” (Springer 1983, 224). Dennoch muss konzidiert werden, dass die Unternehmen dieser Umweltschutzindustrie durchaus sinnvolle Umweltschutztechnologien entwickelt haben und entwickeln und dass sie — und darauf soll hier besonders abgestellt werden — positive Beschäftigungseffekte erzielen. Die gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungswirkungen des Umweltschutzes haben Untersuchungen zufolge in den letzten Jahren beständig zugenommen. Während sie zwischen 1970 bis 1980 mit jährlich 152.000 bis 360.000 Beschäftigten angegeben werden, liegen sie heute bei rd. 440.000 (Waffenschmidt 1984, 1). In einer Untersuchung von Sprenger und Britschkat werden für die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1975 umweltschutzinduzierte Beschäftigungswirkungen in der Größenordnung von rd. 200.000 Arbeitskräften ermittelt, die sich folgendermaßen zusammensetzen: Tabelle 1: Direkte und indirekte Beschäftigungseffekte von Umweltschutzinvestitionen (Beschäftigte). - Umweltschutzinvestitionen der Industrie 42.000 - Umweltschutzinvestitionen der öffentlichen Hand 64.200 - Umweltschutzsachaufwendungen der Industrie 17.000 - Umweltschutzsachaufwendungen der öffentlichen Hand 4.000 Beschäftigte mit Umweltschutzaufgaben: - in der Industrie 17.800 - in öffentlichen Entsorgungsbetrieben 37.300 - in Planungs-, Verwaltungs- und Vollzugsbehörden 20.000 insgesamt 202.300 Quelle: Wicke 1982, 281. In einer späteren Studie von Ullmann und Zimmermann über die Umweltpolitik und Umweltschutzindustrie in der Bundesrepublik Deutschland sind insbesondere die Beschäfti- 262 gungseffekte über die Umweltschutzindustrie und ihre sektoralen und regionalen Wirkungen ermittelt worden (Ullmann/ Zimmermann 1981a; dies. 1981b, S. 410 ff.). In dieser empirischen Untersuchung wird festgestellt, dass die Umweltschutzgüter bzw. Umweltschutzleistungen anbietenden Unternehmen fast durchweg den traditionellen Branchen der Grundstoff-, Investitions- und Verbrauchsgüterindustrien angehören und sie die Umweltschutzproduktion in der Regel als ein zusätzliches Angebot in die Produktionspalette mit aufgenommen haben. Die Autoren schätzen, dass die Zahl der in der Umweltschutzindustrie beschäftigten Arbeitnehmer im Jahre 1977 zwischen 285.000 (= 1,1 Prozent der Erwerbstätigen) und 453.500 Personen (= 1,8 Prozent der Erwerbstätigen) gelegen haben dürfte; ihre Zahl stieg von 1971 bis 1977 um rd. 25 Prozent an. Nach Angaben der Unternehmen liegt das Qualifikationsniveau der Beschäftigten im Umweltschutz leicht über dem Durchschnitt in der industriellen Produktion. Hinsichtlich ihrer räumlichen und regionalen Verteilung folgen die Betriebe der Umweltschutzindustrie den Mustern traditionellen Standortverhaltens. Rund 67 Prozent aller Umwelt-Unternehmen liegen in den Ballungsräumen, 31 Prozent in partiell strukturschwachen Räumen und nur zu 2,6 Prozent in den strukturschwachen ländlichen Räumen. Die Agglomerationszentriertheit kommt auch in der Gewichtung der Standortfaktoren zum Ausdruck, wonach für die meisten Unternehmen die Nähe zu Umweltproblemen am wichtigsten ist, gefolgt von Absatznähe, verkehrsgünstiger Lage, Wohn- und Freizeitwerten sowie Großstadt. Bei den Betriebsarten zeigen sich gewisse Gewichtungsunterschiede: für Beratungsfirmen ist die Nähe zu Umweltproblemen wichtig, für Produktionsunternehmen die gute Verkehrslage und die Wohn- und Freizeitwerte, während die Handelsbetriebe die Absatznähe favorisieren. Obwohl die Umweltschutzindustrie deutlich positive Beschäftigungswirkungen entfaltet, könne sie — so die Autoren — angesichts des insgesamt relativ geringen Beschäftigungsumfangs kein geeigneter Ansatzpunkt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sein (Ullmann/ Zimmermann 1981b, 414), wobei das Bild allerdings positiver aussehen dürfte, wenn die in der Untersuchung nicht berücksichtigte Bauindustrie, die ebenfalls erhebliche Umweltschutzleistungen erbringt, mit einbezogen würde. Die Betriebe, die eine eher additive Umweltschutztechnologie produzieren bzw. vertreiben, haben ihre Standorte dementsprechend in den traditionellen Produktionsstandorten an Rhein und Ruhr, im Rhein-Main-Gebiet und den baden-württembergischen Industrieregionen. Die Autoren resümieren deshalb, „dass von der Tätigkeit der Umweltschutzindustrie her keine wesentlichen gewünschten oder wünschbaren regionalpolitischen Incentives auf ländliche bzw. strukturschwache Räume ausgehen, sofern nicht sogar depressive Tendenzen überwiegen — die Umweltschutzindustrie ist aufgrund ihrer Standorte und der regionalen Absatzund Bezugsverteilungen damit unter regionalpolitischem Aspekt der Entwicklung ländlicher Räume mit Sicherheit kein geeignetes Instrument” (Ullmann/ Zimmermann 1981b, 420). Diese unter beschäftigungs- und regionalpolitischen Aspekten negativen Ergebnisse der Untersuchung werden von den Autoren selbst etwas gemildert, indem sie auf die innovationsfördernde Kraft der Umweltschutzindustrie verweisen, die auch „Modernisierungsincentives überalterter Industriegebiete” entwickeln könnte, was allerdings primär unter sektoralem und sekundär unter regionalem Aspekt zu sehen sei. In einer Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahre 1983, die die Ergebnisse von Ullmann/Zimmermann weitgehend bestätigt (Sprenger/ Knödgen 1983), wird eine jahresdurchschnittliche Zunahme der durch die Umweltschutzindustrie induzierten Beschäftigung von knapp zwei Prozent bis 1985 geschätzt, wobei der zusätzliche Beschäf- 263 tigtenbedarf im wesentlichen durch betriebsinterne Umsetzungen gedeckt werden dürfte. Zusammenfassend ist für die herkömmliche Umweltschutzindustrie somit festzustellen, dass - per saldo die positiven Beschäftigungseffekte des Umweltsektors überwiegen, - sie jedoch nicht so groß sind, einen nennenswerten Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu liefern, - die Beschäftigungsbedingungen mit durchschnittlich höheren Qualifikationsanforderungen verknüpft sind als in anderen Produktionsbereichen, - die positiven Beschäftigungseffekte unter räumlichem Aspekt sich im wesentlichen in den traditionellen Produktionsstandorten, den Verdichtungsräumen, niederschlagen, woraus zu folgern ist, dass - die Umweltschutzindustrie keinen oder keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes in ökonomisch schwach strukturierten Regionen liefert. Es zeigt sich, dass die Umweltschutzindustrie, die auf additive, also nachgeschaltete Umwelttechnologien zur Reparatur und Minderung von Umweltbelastungen und Umweltschädigungen orientiert ist, inzwischen ökonomisch durchaus profitabel ist und auch zukünftig sein wird, dass aber die Beschäftigungs- und Standorteffekte bislang und vermutlich auch zukünftig wenig zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und regionaler Disparitäten beitragen (werden). Eine notwendige Umorientierung der Umweltpolitik von der ökologischen Reparatur zur ökologischen Vorsorge dürfte hingegen mit erheblich größeren beschäftigungspolitischen und regionalpolitischen Auswirkungen verbunden sein (s. u.). Dennoch sollte die reale umweltpolitische Bedeutung der herkömmlichen Umweltschutzindustrie und -technologie nicht geschmälert werden; sie hat in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass der Umweltschutz sich etablieren und sich ein Wandel im Verhältnis von Ökonomie und Ökologie vollziehen konnte. Der Wandel im Verhältnis von Ökonomie und Ökologie macht deutlich, dass das unternehmerische Argument der Antinomie von wirtschaftlichem Wachstum und Umweltschutz kurzschlüssig, wenn auch nicht völlig falsch war: Aus der Sicht des Einzelkapitals, das an der profitabelsten Verwertung des eingesetzten Kapitals interessiert ist, bedeuten Umweltschutzmaßnahmen eine Erhöhung des im Produktionsprozess einzusetzenden Kapitals und damit eine (relative) Gewinnminderung. Diese Sichtweise blendet jedoch die umweltbelastenden und umweltzerstörerischen „externen Effekte” der kapitalistischen Produktionsweise aus der Betrachtung aus. Die gesamtgesellschaftliche Sichtweise muss demgegenüber die gesamtwirtschaftlichen „externen Effekte” mit ins Kalkül ziehen. Würde man alle Umweltschädigungen, die gesamtwirtschaftlich de facto bereits zu erheblichen Verlusten geführt haben, auch mit dem Messkonzept der Sozialproduktsberechnung erfassen können, hätten die, seit einigen Jahren schon bescheidener ausgefallenen, Erfolgsmeldungen im Jahreswirtschaftsbericht des Bundeswirtschaftsministers durch Meldungen über erhebliche gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Verluste ersetzt werden müssen. Die Behauptung, die Umweltpolitik störe das Wirtschaftswachstum, lässt sich nur dann aufrechterhalten, wenn man die widrige Annahme macht, dass die bisherige Form des quantitativen, umweltbelastenden Wachstums weiter durchgehalten werden kann. Es ist aber offenkundig, dass die traditionellen Wachstumsmuster an ein Ende gelangt sind und nicht länger erfolgsversprechend sind. Zukünftige Politik kann sich nicht mehr auf ein, auf privatem Gewinnstreben basierendes, quantitatives Wachstum orientieren, sondern muss auf die Deckung und Befriedigung gesellschaftlicher Bedarfsfelder, z. B. des Umweltschutzes, abstel- 264 len; quantitatives Wachstum muss durch qualitatives Wachstum ersetzt werden. Der Begriff des qualitativen Wachstums findet seit einigen Jahren in der politischen Diskussion zunehmend Verbreitung. Er wurde zunächst als „Defensivformel” (Meißner 1982, 730) bzw. als „Leerformel” (Leipert/ Simonis 1980, 119) gebraucht, um das Beabsichtigte gegenüber dem traditionellen Begriff des quantitativen Wachstums abzugrenzen. Er entstand aus der Diskussion über die sozialen, ökonomischen und politischen Folgen des quantitativen Wirtschaftswachstums und weist auf die denkbare Alternative. „Der Begriff ,Qualitatives Wachstum' übernimmt die Funktion eines neuen Leitgedankens, als Aufgabe bleibt seine Konkretisierung für die jeweilige Situation” (Leipert/ Simonis 1980, 119). Inzwischen sind eine Vielzahl von Beiträgen zum Begriff und zur konzeptionellen Ausgestaltung einer Strategie „qualitativen Wachstums” entstanden; zu den prominentesten und umfassendsten gehören die alljährlich veröffentlichten Memoranden der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Qualitatives Wachstum bestimmt sich in doppelter Weise: - einerseits aus der Analyse und Kritik der negativen Aspekte der traditionellen Wachstumsmuster, - andererseits durch die bewusste, geplante Bestimmung zukünftiger Entwicklungen, so dass neben das Wirtschaftlichkeitskriterium, das wegen seiner negativen ökonomischen, ökologischen und sozialen Effekte als unzureichend erkannt worden ist, die Kriterien der Umweltverträglichkeit, der Beschäftigungs- und Sozialverträglichkeit und der Verteilungsgerechtigkeit treten, welche die allgemeinen Eckwerte einer alternativen Wirtschaftspolitik bestimmen. „Alternative Wirtschaftspolitik zielt — ganz allgemein gesprochen — auf die Beseitigung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Schäden, die die Krise für die meisten Menschen mit sich bringt, sowie auf die Überwindung des Mechanismus, der immer wieder zur Krise führt” (Memorandum '84, 143). Sie umfasst kurzfristige und langfristige Forderungen und Zielsetzungen; sie richtet sich keineswegs nur auf die Änderung staatlichen Handelns, sondern schließt auch wirtschaftspolitische Aktivitäten auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene ein und macht neue Institutionen einer demokratischen Vorausschau und Entscheidung erforderlich. „Worauf es ankommt, ist die wirtschaftlich machbare und gesellschaftlich sinnvolle Ausschöpfung und Umgestaltung der Produktionsmöglichkeiten im Dienste einer gerechten Daseins- und Zukunftsvorsorge. Unter den Gesichtspunkten der Einkommens-, Beschäftigungs-, Lebens- und Umweltsicherung muss die Produktion ausgeweitet und umgestaltet, d. h. politisiert, die Arbeitszeit nachhaltig verkürzt werden. Dazu bedarf es auch der Veränderung der traditionellen ökonomischen und politischen Entscheidungsverhältnisse, wie auch der Beendigung der geschlechtsspezifischen, patriarchalischen Arbeitsteilung. Eine Wirtschaftspolitik, die kurzfristige Erfolge mit der Überwindung mittel- und längerfristiger Entwicklungsblockierungen verhindern will, richtet sich darauf, dass - die gesellschaftlich mobilisierbare Arbeit verstärkt zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse genutzt wird; - der technische Fortschritt (soweit er sich als Erhöhung der Arbeitsproduktivität darstellt) nicht negativ in Richtung auf mehr Arbeitslosigkeit wirkt, sondern in eine Arbeitszeitverkürzung für alle bei vollem Einkommensausgleich umgesetzt wird; - das Recht auf demokratische Beteiligung aller am gesellschaftlichen Leben durch einen sinnvollen Arbeitsplatz, ein ausreichendes Mindesteinkommen und soziale Sicherheit für alle gewährleistet wird” (Memorandum '84, 144). 265 Neben der Verbesserung der Einkommen zur Sicherung und Erhöhung der Massenkaufkraft, der Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich und der Demokratisierung gesellschaftlicher Entscheidungen nennt das ,Memorandum` ein Beschäftigungsprogramm ein qualitatives Wachstum als Ziel- und Aufgabenbereich alternativer Wirtschaftspolitik. Ein solches Beschäftigungsprogramm für qualitatives Wachstum ist notwendig, weil trotz eines hohen Produktionsniveaus ein allein marktgesteuertes Wirtschaftswachstum offensichtlich nicht fähig ist, den Widerspruch zwischen der hohen Massenarbeitslosigkeit einerseits und der Befriedigung defizitärer gesellschaftlicher Bedarfsbereiche, vorwiegend Bereiche des öffentlichen Konsums und öffentlicher Leistungserstellung, andererseits zu lösen. Das Beschäftigungsprogramm für qualitatives Wachstum verbindet die Forderung nach Schaffung von Arbeitsplätzen mit der Forderung nach gesellschaftlich sinnvollen und ökologisch verträglichen Produkten und Dienstleistungen und nach Produktkonversion (Umstellen von militärischer auf zivile Produktion). Es richtet sich neben der Erhöhung privater Nachfrage vor allem auch auf die Erhöhung öffentlicher Nachfrage in Bereichen gesellschaftlichen Bedarfs, die nicht oder nur zum Teil „am Markt” gedeckt werden kann. Ein solches Beschäftigungsprogramm für qualitatives Wachstum bietet den Handlungsrahmen für die Verknüpfung von Beschäftigungszielen mit Zielen und Maßnahmen der Umweltvorsorgepolitik. Produktion und Konsumption von Gütern und Dienstleistungen einer solchen integrierten Umwelt- und Beschäftigungspolitik sollen dabei so beschaffen sein, dass Belastungen und Schädigungen der Umwelt und die Ausbeutung nicht regenerierbarer Ressourcen von vornherein möglichst gering gehalten werden (Malinsky 1985, 26). In einer Studie für das Umweltbundesamt hat das Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung die potentiellen Auswirkungen verstärkter vorsorgeorientierter Maßnahmen zum rationellen Energieeinsatz auf Umwelt, Beschäftigung und Einkommen untersucht (vgl. Garnreiter u. a. 1983). Betrachtet werden Einsparungen, denen gezielte Investitionen zugrunde liegen; das Einsparpotential wird für den Zeitraum von 1983 bis 1995 geschätzt. Einsparmöglichkeiten werden untersucht für die Fälle der Wärmedämmung von Gebäuden, der Substitution von ottomotordurch dieselmotorgetriebene Personenkraftwagen und der Versorgung mit Nah- und Fernwärme auf der Basis der Kraft-Wärme-Kopplung (ebda. 147 ff.). Mit Hilfe der Input-OutputTechnik gelangen die Autoren zu dem Ergebnis, dass in dem Schätzzeitraum bis 1995 die Beschäftigungswirkungen durch Maßnahmen der verstärkten rationellen Energienutzung in den genannten Bereichen per saldo 61.000 Arbeitsplätze bzw. Beschäftigungsjahre erreichen würden. Auf dem Gebiet des Fernwärmeausbaus würden mit rd. 28.000 und auf dem Gebiet der Wärmedämmung würden mit rd. 22.600 Beschäftigungsjahren besonders hohe, auf dem Gebiet der Benzin-/Diesel-Substitution würden mit 7.100 und der industriellen KraftWärme-Kopplung würden mit 3.400 Beschäftigungsjahren geringere positive Beschäftigungswirkungen eintreten. Lediglich durch den verstärkten Bau von Blockheizkraftwerken (Nahwärme) würden unter den gemachten Annahmen negative Effekte in gewissen Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes auftreten und bei der Mineralölindustrie, welche auch durch Wärmedämmassnahmen Arbeitsplatzeinbußen hinnehmen müßten. Bei einer alternativen Verausgabung der eingesparten Energiekosten würden in verschiedenen Wirtschaftsbereichen weitere 47.300 Beschäftigungsjahre erzielt. „Insgesamt wären dies rund 108.000 Beschäftigungsjahre, d.h. genauer, die potentiellen Einsparinvestitionen in jedem der 13 Jahre von 1983 bis 1995 würden jeweils zu rund 108.000 zusätzlichen Beschäftigungsjahren im Vergleich zur Status-quo-Entwicklung führen” (Garnreiter u.a. 1983, 208/209). Es lässt sich also nachweisen, dass umweltvorsorgeorientierte Maßnahmen, hier: Energieeinsparmaßnahmen, gleichzeitig erhebliche, per saldo positive gesamtwirtschaftliche Beschäftigungswirkungen entfalten. Solche Nachweise von ökonomisch und sozial tragfähigen Umweltinvestitionen können zu handlungsorientierten umweltpolitischen Vorstößen beitragen, 266 wie sie beispielsweise in der Programmskizze „Arbeit und Umwelt” des hessischen Landesentwicklungs- und Umweltministeriums niedergelegt sind. In den „Grundlinien für ein ökologisch orientiertes Wirtschafts- und Arbeitsplatzprogramm” wird versucht, „die ökonomischen Notwendigkeiten mit den ökologischen Forderungen zu verbinden”, so dass ein Abbau der Arbeitslosigkeit ohne weitere Belastungen der natürlichen Umwelt möglich wird (Arbeit und Umwelt 1983, 8). Ein solches Programm „qualitativen Wachstums” soll in seinen Zielen und Maßnahmen umweltverträglich sein, gesellschaftlich sinnvoll und wünschenswert sein und letztlich der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen dienen. Für die ausgewählten Bedarfsfelder des Gewässerschutzes, der Wasserversorgung, der Luftreinhaltung, des Lärmschutzes, der Abfallbeseitigung, der Energieversorgung, der Verkehrspolitik, der Stadtsanierung, Dorferneuerung und des Wohnungsbaus, der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden notwendige Maßnahmen genannt, die Investitionskosten überschlägig kalkuliert und die Beschäftigungswirkungen abgeschätzt. Allein für die Bedarfsfelder Energieversorgung, Wärmedämmung, Wohnungsbau und Verkehrsberuhigung könnten nach diesem Programm für 15 bis 20 Jahre 630.000 Arbeitsplätze bundesweit neu geschaffen und gesichert werden; Multiplikatoreffekte einbezogen, würde sich die Gesamtzahl auf 760.000 Arbeitsplätze erhöhen. Der Gesamtinvestitionsbedarf zur Schaffung dieser Arbeitsplätze wird auf ca. 770 Mrd. DM geschätzt, dies würde einen jährlichen Mitteleinsatz von rd. 40 Mrd. DM bedeuten, wovon 50 Prozent von Bund, Ländern und Gemeinden als Mittel der öffentlichen Hand aufgebracht werden sollten. Selbst wenn der Bundesanteil hiervon wiederum 50 Prozent (= 10 Mrd. DM) betragen würde, wäre dieser Betrag, wie angemerkt wird, „weniger, als zur Beseitigung unserer landwirtschaftlichen Überproduktion jährlich aufgewendet wird” (Arbeit und Umwelt 1983, 23). Zur Finanzierung des öffentlichen Anteils des Programms bieten sich im Wesentlichen schon existierende Instrumente an (Ergänzungsabgabe, Beschränkung des Ehegattensplittings, Etatumschichtungen zu Lasten bestimmter Subventionen, Erhöhung der Kreditmarktmittel). Hingewiesen wird zudem auf die verschiedenen Entlastungen der öffentlichen und quasi-öffentlichen Haushalte bei den Hilfen für Arbeitslosigkeit durch die Schaffung der 760.000 Arbeitsplätze, die bei 18,24 Mrd. DM liegen würden, also nahezu der Höhe des öffentlichen Anteils an der Gesamtinvestitionssumme entsprechen (s. Tabelle 2). Inzwischen hat die Opposition im Bundestag Mitte letzten Jahres einen weitergehenden Finanzierungsvorschlag gemacht. Die SPD-Fraktion fordert angesichts der krisenhaften ökonomischen wie ökologischen Entwicklung und der Unterversorgung defizitärer gesellschaftlicher Bedarfsfelder die Einrichtung eines „Sondervermögens ,Arbeit und Umwelt”. Es „soll einen qualitativen Wachstumsprozess auslösen, der sowohl Arbeit schafft wie zur dringlichen Verbesserung der Umweltsituation beiträgt” (BT-Drucksache 10/1722, 1). In den umweltbezogenen Verwendungsbereichen des Gewässerschutzes, der Wasserversorgung, der Abfallwirtschaft, der Luftreinhaltung, der rationellen Energiegewinnung und -verwendung, des Lärmschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes, der Stadtökologie sowie bei der Errichtung von Mess- und Informationssystemen soll in Ergänzung des Verursacherprinzips dem Gemeinlastprinzip zur Realisierung verholfen werden. Analog den Kreditvergabeinstrumenten und -konditionen der öffentlichen Hand soll das Sondervermögen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt eingerichtet werden, die privaten 267 Tab. 2 Bedarfsfelder und Maßnahmenvorschläge Gewässerschutz - Neuauflage des RheinBodensee-Programms (Laufzeit 1983-1990) - Bau dezentraler Kläranlagen im ländlichen Raum (im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“) Laufzeit 1983-1990) Wasserversorgung - Fortsetzung des ZIP-Programms „Wassernotversorgung und großräumiger Ausgleich“ (Laufzeit 1983-1987) - Einführung einer Wasserabgabe Luftreinhaltung - Schutz- und Sanierungsmaßnahmen lt. Luftreinhalteplänen (bis 2000) - Rauchgasentschwefelungsanlagen bei Großfeuerungsanlagen - Ausrüstung der Kfz mit Abgaskatalysator Lärmschutz - Schallschutzfenster-Mehrjahres (20)-Programm (3 Mio. Schallschutzfenster in BRD) - Einführung einer einmaligen KfzLärmabgabe Abfallbeseitigung Wieder- und Weiterverarbeitung des Abfalls Ausbau der Müllheizkraftwerke Energieversorgung - Ausbau der Kraft-WärmeKopplung - Wärmedämmung; Gebäudeisolierung Verkehrspolitik - Ausbau des öffentlichen Nah-, Regional- u. Fernverkehrs - Verkehrsberuhigung; Rad- u. Fußwegenetze Stadtsanierung, Dorferneuerung und Wohnungsbau - Dorferneuerungsmaßnahmen - Modernisierung von 3 Mio., Neubau von 0,8 Mio. Wohnungen; behindertengerechter Ausbau Land- und Forstwirtschaft - Abgeltung von landschaftspflegerischen Leistungen und des Umweltschutzes - Umstellung auf organischbiologischen Anbau Naturschutz und Landschaftspflege - Biotopschutz und –pflege - Renaturierung von Fließgewässern - Unterhaltungsarbeiten an Fließgewässern Investitionsbedarf (Schätzung) BRD Hessen DM DM 5 – 6 Mrd., davon 2 Mrd. der öff. Hand 1 Mrd. 150 Mio. ca. 100 Mio. ca. 20 Mio. 100 Mio. (Aufkommen) 500 Mio. – 1 Mrd. 150-200 Mio. 6 – 10 Mrd. 2 Mrd. 5,6 – 8 Mrd. 436 – 630 Mio. Beschäftigungseffekte (Schätzung) BRD Hessen Arbeitsplätze Arbeitsplätze 50.000 – 60.000 in einem Jahr bzw. 7.000 bis 8.000 über Laufzeit 10.000 – 15.000 5.000 – 6.000 1.000 – 1.500 800 insg. 22.000 2.000, insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben 20.000 im Maschinen- und Kesselbau 20.000 in Bau- und Stahlindustrie und Zulieferindustrien 10.000 60.000 – 80.000 5.000 – 6.000 500 DM/Pkw: 1 Mrd. 3000 DM/ Lkw: 300 Mio. 200 DM/ Kraftrad: 40 Mio. (Aufkommen) 100.000 10 Mrd. 1,2 Mrd. ca. 80 Mrd. 5 – 6 Mrd. 270 Mrd. 200.000 15.000 150.000 nicht quantifizierbar; aber: bei 1 Mrd. 110 Mrd. 23.000 – 24.000 11 Mrd. 70.000 – 80.000 ca. 10 Mrd. 275 Mrd. 1,4 Mrd. ca. 15.000 (für 10 Jahre) 200.000 (direkte; bis 1995) 20.000 200.000 20.000 10.000 – 20.000 1.500 – 3.000 607 Mio. 13,7 Mrd. 25,5 Mio. 1,2 Mrd. 12.100 136.000 (vorübergehend) 500 12.200 (vorüberg.) 146 Mio. (jährlich) 16,8 Mio. (jährlich) 2.800 (dauerhaft) 320 (dauerhaft) Quelle: Zusammengestellt nach Arbeit und Umwelt 1983 268 wie öffentlichen Unternehmen, Städten, Gemeinden und anderen öffentlichen Trägern von Umweltschutzinvestitionen zinsgünstige Kredite oder verlorene Zuschüsse zur Verfügung stellt. Ein steuerlicher Zuschlag auf den Verbrauch von Energie soll zur Finanzierung des Sondervermögens erhoben werden. Es zeigt sich also, dass Beschäftigungspolitik und Umweltpolitik große Berührungsflächen besitzen und integrationsfähig sind, wobei sie sich in ihren Wirkungen wechselseitig unterstützen können. 5. Regionale Umsetzungsmöglichkeiten einer beschäftigungsorientierten Umweltvorsorge Die Raumordnung mit ihrem Ziel der Herstellung und Sicherung gleichwertiger Arbeits- und Lebensbedingungen in allen Teilräumen der Bundesrepublik Deutschland ist ihrem Wesen nach eine räumlich dezentralisierende Planungspolitik, die auf die von Konzentrationstendenzen bestimmte ungleichmäßige und ungleichzeitige Raumstrukturentwicklung regulierend Einfluss zu nehmen versucht. Es gibt begründete Hinweise, dass eine beschäftigungsorientierte Umweltvorsorgepolitik die Bestrebungen zugunsten einer dezentralisierten Raumund Siedlungsstruktur unterstützt, wenn sie in den verschiedenen sektoralen Politikbereichen wie der Agrarpolitik, der Energiepolitik, der Verkehrspolitik, der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik an Einfluss gewinnen könnte und fachlich integriert umgesetzt würde (Malinsky 1985, 28 ff.). Dies ist strukturell und inhaltlich nicht selbstverständlich, weil die Fachbehörden natürlich eigene sektorale, fachspezifische Gesichtspunkte und Interessenlagen verfolgen und sich den Integrationsbestrebungen der Umwelt- und Raumordnungspolitik verschließen, um Widersprüche und Konflikte von ihrem Zuständigkeitsbereich möglichst fernzuhalten. Deshalb bedarf es einer Strategie (und ihrer trägerschaftlichen Organisation), die die Querschnitts- und integrativen Aspekte der Raumordnung und der beschäftigungsorientierten Umweltvorsorge mit den sektoralen Fachplanungen und Fachpolitiken koordiniert. Eine solche integrative Handlungsstrategie kann hinsichtlich ihrer Bezugsräume naturgemäß nicht großmaßstäblich sein, wenn sie die vielfältigen Aspekte angemessen und zielgerecht berücksichtigen soll; sie ist kleinmaßstäblich auszugestalten und auf der Ebene der Stadt bzw. der Region anzusiedeln. Eine solche Handlungsstrategie bietet sich mit dem seit einigen Jahren intensiver diskutierten Konzept der „endogenen, eigenständigen und eigenverantwortlichen Regionalentwicklung” an, bei der es im Kern darum geht, die Stellung der Region zu stützen und zu stärken, indem die Region mehr Einfluss auf ihre eigene Entwicklung nimmt und dabei ihre vorhandenen Potentiale besser nutzt und phantasievoller einsetzt (Sträter 1984). Im wesentlichen handelt es sich dabei um Regionen in peripheren, sog. strukturschwachen Räumen, die von der wirtschaftlichen Prosperität vernachlässigt wurden und für die auch die etablierte Landes- und Regionalplanung und die Regionalpolitik keine wesentliche Verbesserung der Entwicklungschancen bieten kann. Die Strategie soll dazu beitragen, dass die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Potenzen der einzelnen Regionen möglichst vollständig genutzt werden, so dass die Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen dort nachhaltig verbessert und die Position dieser Regionen gegenüber den ökonomisch potenteren Regionen, den Verdichtungsräumen, relativ gestärkt werden. Der entscheidende Vorteil des Konzepts endogener Regionalentwicklung ist in der Möglichkeit zu sehen, alle regionalen und sektoralen Strategieansätze, Konzeptionen und Politiken miteinander zu verknüpfen, die auf eine Dezentralisierung von räumlichen und sachlichen Ressourcen, Entscheidungskompetenzen und Handlungsmacht abzielen. Dies eröffnet die Chance, vielfältige, den regionalen Besonderheiten angepasste beschäftigungs- und umweltorientierte Maßnahmen zu ergreifen und zu 269 gestalten, anstatt von einer zentralistischen, kapitalorientierten und regionale Spezifika negierenden Regionalpolitik sich eine Verbesserung der Lage erhoffen zu müssen. Endogene Regionalentwicklung bedeutet indes nicht, dass die Konzepte, Instrumente und Maßnahmen der Landes- und Regionalplanung außer Kraft gesetzt werden sollen. Sie ergänzt vielmehr das geltende Planungssystem um Handlungsvorschläge, und zwar für solche Regionen, in denen die Instrumente und Maßnahmen der Landes- und Regionalplanung und der Regionalpolitik nicht (mehr) greifen. Allerdings sollten die Regionen eine größere Handlungskompetenz und flexiblere Handlungsmöglichkeiten erlangen, als sie derzeit besitzen. Endogene Regionalentwicklung bedeutet auch nicht, dass sich Bund und Länder nunmehr aus der politischen Verantwortung für die Raum- und Umweltentwicklung zurückziehen könnten. Vielmehr erwächst ihnen eine neue vertikale und interregionale Koordinationsaufgabe, in die die Fachbehörden mit einzubeziehen sind, und eine Rahmen setzende Planungskompetenz, die verhindern soll, dass die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen zu groß werden und eventuell Versorgungsstandards unterschritten werden. Die Strategie endogener Regionalentwicklung vermag sich dann zu entfalten, wenn sie in ein Konzept qualitativen Wachstums eingebettet ist, das auf Bundesebene in Form von Beschäftigungs-, Investitions- und Umweltvorsorgeprogrammen zu konkretisieren und fiskalisch zu sichern ist. Träger einer Strategie endogener, eigenständiger Regionalentwicklung können sowohl die regionalen Planungsverbände als auch kommunale Zweckverbände oder auch zu gründende regionale Entwicklungsgesellschaften sein. Alle diese Organisationstypen sind jedoch mit nur unzureichenden Handlungsmöglichkeiten ausgestattet und zudem i. d. R. unzureichend demokratisch legitimiert. Unter den gegebenen Umständen wäre die Bildung eines regionalen Verbundes von lokalen und regionalen Handlungs- und Entscheidungsträgern (Gemeinden, Kreise, regionale Planungsverbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände, Industrieund Handelskammern, Finanzverwaltungen, Arbeitsämter, Umweltbehörden u. a.), der über einen (regional-)politischen Konsens zwischen ihnen hergestellt wird und durchaus korporatistische Züge tragen könnte, unter dem Aspekt des hohen Koordinationsbedarfs von Beschäftigungs- und Umweltvorsorgeinteressen mit anderen Forderungen und unter pragmatischen Gesichtspunkten am ehesten als Träger eines Konzepts eigenverantwortlicher, beschäftigungs- und umweltorientierter Regionalentwickung denkbar. Zusammenfassend ist zu sagen: Das wirtschaftliche Wachstumsmuster kapitalistischmarktwirtschaftlicher Prägung in der Bundesrepublik Deutschland wie auch in anderen westlichen Industriestaaten ist angesichts der Krisenerscheinungen nicht länger Erfolg versprechend. Stagnationstendenzen bei gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit, exponentiell wachsenden Umweltbelastungen und Umweltschädigungen und konsequenzenreiche raumstrukturelle Disparitäten erzwingen im Interesse der Verbesserung der Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen eine gesellschaftliche Umorientierung auf ein qualitatives Wachstum, das sich nicht am einzelwirtschaftlichen Gewinnprinzip, sondern an der Deckung gesellschaftlicher Bedarfe, wie v. a. an der Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit und der Umweltvorsorge, orientiert. Beschäftigungs-, umwelt- und regionalpolitische Ansätze belegen, dass sie sich wechselseitig in ihren Wirkungen begünstigen, wenn sie aufeinander abgestimmt werden. Ziel sollte es daher sein, die Umweltvorsorgepolitik weitestgehend mit der Beschäftigungspolitik und der Raumordnungspolitik zu verknüpfen. 6. Integrierte Umweltvorsorge und Hochschule 270 Der Zusammenhang zwischen Hochschule und Umwelt ist evident. Der größte Teil der planungs-, natur- und technikwissenschaftlichen Institute und Lehrstühle an unser Technischen Universität beschäftigt sich mit der Erfassung des Zustands der Umwelt oder ist mit seiner Forschungstätigkeit auf ihre Beeinflussung unmittelbar oder mittelbar ausgerichtet. Dabei müssen insbesondere auch die Leistungen verschiedener technikwissenschaftlicher Disziplinen hervorgehoben werden, die eine Vielzahl von Geräten und Verfahren entwickelt haben, die dem Umweltschutz dienlich sind. Zudem hat sich unsere Technische Universität entschließen können, durch die Einrichtung des Aufbaustudium „Umweltschutztechnik” den Absolventen verschiedener Studiengänge eine Qualifizierung auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu ermöglichen. Die Hochschulen und Universität haben sich in den letzten Jahren verstärkt der Thematik gestellt. Ist aber damit schon all getan? Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass mit der Einrichtung des Studiengang „Umweltschutztechnik” als Aufbaustudium die TUM sich eher der Behandlung ein Problemfeldes entledigt hat als es zum integralen Bestandteil des Fächerspektrums: machen. So verdienstvoll es ist, ein Umweltschutz-Aufbaustudium anzubieten, um Interessierten die berufsqualifizierende Beschäftigung mit Fragen des Umweltschutzes zu ermöglichen, so wenig kann es angesichts der umfassenden Umweltproblematik befriedigen, wenn damit ein Vermeiden der kritischen Behandlung des Umweltschutzes und der Umweltvorsorge in der Lehre verschiedener Studienfächer intendiert sein sollte. Damit sollen nicht die zahlreichen Bemühungen an den verschiedenen Instituten und Lehrstühlen um eine angemessene Vermittlung der Umweltaspekte geschmälert werden. Vielmehr gilt es, in allen Studiengängen die Zusammenhänge und Wirkungen zwischen den jeweiligen wissenschaftlichen Fachgebieten und der Umwelt in Lehre und Forschung stärker zu thematisieren. Zudem lässt die Bezeichnung „Umweltschutztechnik” vermuten, dass die Einrichtung des Aufbaustudiums noch immer von der Vorstellung von Umweltschutz als eine Nachbesserung und Beseitigung von eingetretenen Schädigungen natürlicher Ressourcen getragen ist und Umweltvorsorge als die mess- und regeltechnische Bewältigung der Emission von Schadstoffen verstanden wird. Angesichts der vielfältigen sozialen, ökonomischen, ökologischen und politischen Ursachen der Umweltkrise und der vielfältigen Wirkungszusammenhänge zwischen Umwelt und Gesellschaft ist eine so verstandene, traditionelle wissenschaftliche Umwelt-Behandlung gewiss nicht hinreichend. Vor einer Verharmlosung der Umweltkrise ist aber zu warnen. Die vielfältigen Aspekte des Umweltschutzes und der Umweltvorsorge bedürfen einer differenzierten und umfassenden Behandlung in Forschung und Lehre. Ein nicht kleiner Teil der Mitglieder unserer Technischen Universität stellt seine Forschungsarbeiten und Forschungsergebnisse in den Dienst der umwelt- und friedensgefährdenden Rüstung. Die Mitglieder der Technischen Universität sollten sich jedoch alle bemühen, ihre wissenschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und in den Dienst der wichtigen Zukunftsaufgaben zu stellen, um mindestens mit der gleichen Intensität, mit der Rüstungsforschung betrieben wird, zur wissenschaftlich geleiteten und abgesicherten Durchsetzung der Umweltschutzinteressen beizutragen. Nicht Militarisierung der Wissenschaft sondern Ökologisierung der Wissenschaft ist angesagt. 271 Literatur Abschlussbericht der Projektgruppe „Aktionsprogramm Ökologie”. In: Umweltbrief, Bonn 1983. Arbeit und Umwelt, hg. vom Hessischen Minister für Landesentwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, Wiesbaden 1983. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: Memorandum '84 - Gegen soziale Zerstörung durch Unternehmerherrschaft - Qualitatives Wachstum, 35-Stundenwoche, Vergesellschaftung, Köln 1984. ARL (Hg.): Raumordnung und Umweltschutz, ARL-Arbeitsmaterial Nr. 88, Hannover 1984. Bachmann, G. u. a.: Zur Regionalisierung umweltpolitischer Ziele, Beispiel Boden, Forschungsbericht 10105005 im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin/W. 1982. Bechmann, A. u. a.: Thesen zur Konstitution von Umweltpolitik in Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung. In: Das Argument AS 56, Berlin/ W. 1981, S. 111-127. Bechmann, A. (Hg.): Die Umweltverträglichkeitsprüfung - Ein Planungsinstrument ohne politische Relevanz? - Konzepte und Fallstudien, Schriftenreihe des FB Landschaftsentwicklung der TU Berlin, Berlin 1982. Bick, H./ B. Röser: Die Projektgruppe „Aktionsprogramm Ökologie” - Arbeitsweise und Ergebnisse. In: Zeitschrift für Umweltpolitik 7 (1984), H. 1, S. 61-85. Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung. In: Umwelt 107, Bonn, Dezember 1984, S. 12-15. Bonus, H.: Die Schmutz-Aktionäre: Natur bietet ein Denkmodell an. In: Natur 1981, H. 12, S. 35 ff. Bonus, H.: Ökologische Marktwirtschaft. In: Siemens-Zeitschrift 57 (1983) H. 2, S. 30-35. Buchner, W.: Die Bedeutung der Belange des Umweltschutzes für die Ziele und Verfahren der Raumordnung und Landesplanung. In: ARL (Hg.): Umweltvorsorge durch Raumordnung, Forschungs- und Sitzungsberichte Bd. 158, Hannover 1984, S. 35-53. Dritter Immissionsschutzbericht der Bundesregierung vom 18.4.1984, BT-Drucksache 10/1354 vom 25.4.1984. Eißel, D.: Qualitative Beschäftigungsprogramme durch Umweltschutz. In: Memo-Forum Nr. 3, Bremen, Juli 1984, S. 55-68. Erbguth, W.: Probleme des geltenden Landesplanungsrechts, Beiträge zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur Raumplanung, Bd.19, Münster 1975. Esser, J./ Fach, W./ Väth, W.: Krisenregulierung, Zur politischen Durchsetzung ökonomischer Zwänge, Frankfurt/M. 1983. Fürst, D./ J.J. Hesse: Landesplanung, Düsseldorf 1981. Garnreiter, F. u. a.: Auswirkungen verstärkter Maßnahmen zum rationellen Energieeinsatz auf Umwelt, Beschäftigung und Einkommen, Umweltbundesamt-Berichte 12/ 83, Berlin/ W. 1983. Kiemstedt, H.: Die Sicherung der natürlichen Ressourcen in der Raumplanung. In: ARL (Hg.): Grundriss der Raumordnung, Hannover 1982, S. 453 ff. Klemmer, P.: Räumliche Auswirkungen der Umweltschutzpolitik. In: ARL (Hg.): Umweltvorsorge durch Raumordnung, Forschungs- und Sitzungsberichte, Bd. 158, Hannover 1984, S. 21-33. Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel (KwsW): Wirtschaftlicher und sozialer Wandel in der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 1977, Kapitel 6. Krusewitz, K.: Umweltpolitik in der Bundesrepublik Deutschland (1970-1980). In: Das Argument AS 56, Berlin/W. 1981, S. 52-71. Krusewitz, K.: Privatisierung der Natur. Die Strategie des konservativen Umweltkartells. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 28 (1983) H. 8, S. 1083-1101. Leipert, Chr./ U.E. Simonis: Alternativen wirtschaftlicher Entwicklung. In: U.E. Simonis (Hg.): Ökonomie und Ökologie. Auswege aus einem Konflikt, Karlsruhe 1980, S. 103-157. Lersner, H. Frh. v.: Ausmaß und räumliche Verteilung der Umweltbelastungen und Strategien zu ihrer Verminderung. In: ARL (Hg.): Umweltvorsorge durch Raumordnung, Forschungs- und Sitzungsberichte, Bd. 158, Hannover 1984, S. 11-19. 272 Malinsky, A. H.: Umwelt und Beschäftigung. In: DISP Nr. 78, 21 (1985) Januar, S. 24-31. Malunat, B. M.: Die Vermarktung der Umwelt. In: Natur und Recht 6 (1984) H. 1, S. 1-8. Meißner, W.: Grenzen des quantitativen Wachstums. Chancen für eine umweltfreundliche Wirtschaftsform? In: WSI-Mitteilungen (1982) H.12, 5.727–731. Ministerkonferenz für Raumordnung: Raumordnung und Umweltschutz, Entschließung vom 15. Juni 1972, BT-Drucksache VI/3793 vom 19.9.1972. Öko-Institut Freiburg (Hg.): Zeitbombe Umweltzerstörung – Wir fordern die Umweltverträglichkeitsprüfung, Fellbach 1982. Selke, W.: Landschaftsverbrauch und Bodenschutz. In: Structur 13 (1984) H. 2, S. 41-47. Sofortprogramm Umweltschutz vom 17.9.1970 bzw. Materialien zum Umweltprogramm der Bundesregierung (Anlage zur BT-Drucksache VI/2710). Sondervermögen „Arbeit und Umwelt”, Antrag der Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag, BTDrucksache 10/1722 vom 5.7.1984. Sprenger, R.U./ Knödgen, G. u. a.: Struktur und Entwicklung der Umweltschutzindustrie in der Bundesrepublik Deutschland, ifo-Institut, München 1983. Sprenger, R.U./ Knödgen, G.: Umweltschutztechnik – ein wachstumsorientierter Markt. In: Umweltmagazin 13 (1984), H. 4. Springer, M.: Mit dem Schaden wächst der Markt. In: Grumbach, J. (Hg.): Grünbuch Ökologie II, Köln 1983, S. 222-232. Steinberg, R.: Die Einfügung der Umweltverträglichkeitsprüfung in das deutsche PlanungsAnlagengenehmigungsrecht. In: Natur + Recht 5 (1983), H. 5, S. 169-177. Sträter, D.: Disparitätenförderung durch großräumige Vorrangfunktionen oder Disparitätenausgleich durch endogene Entwicklungsstrategien? In: Raumforschung und Raumordnung 42 (1984), H. 4/5. Sträter, D.: Die Planungskonzeption der großräumigen Vorrangfunktionen, München 1983 (IMUStudien Bd. 1). Ullmann, A./ K. Zimmermann: Umweltpolitik und Umweltschutzindustrie in der Bundesrepublik Deutschland – eine Analyse ihrer ökonomischen Wirkungen, Berlin/W. 1981a. Ullmann, A./ K. Zimmermann: Struktur und volkswirtschaftliche Bedeutung der Umweltschutzindustrie in der Bundesrepublik Deutschland. In: Zeitschrift für Umweltpolitik 4 (1981b), H. 3, S. 399426. Waffenschmidt, H.: Umweltschutz und aktive Wirtschaftspolitik – kein Gegensatz. In: Umwelt Nr. 107 (1984) Dezember, S. 1-5. Wicke, L.: Umweltökonomie, München 1982. Zwingmann, B.: Aspekte staatlicher Umweltpolitik aus gewerkschaftlicher Sicht. In: WSIMitteilungen (1982), H. 12, S. 731-742. 273