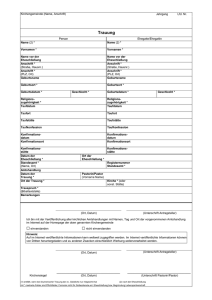

Metamorphosen des Eherechts im Dritten Reich

Werbung