- StudyRush

Werbung

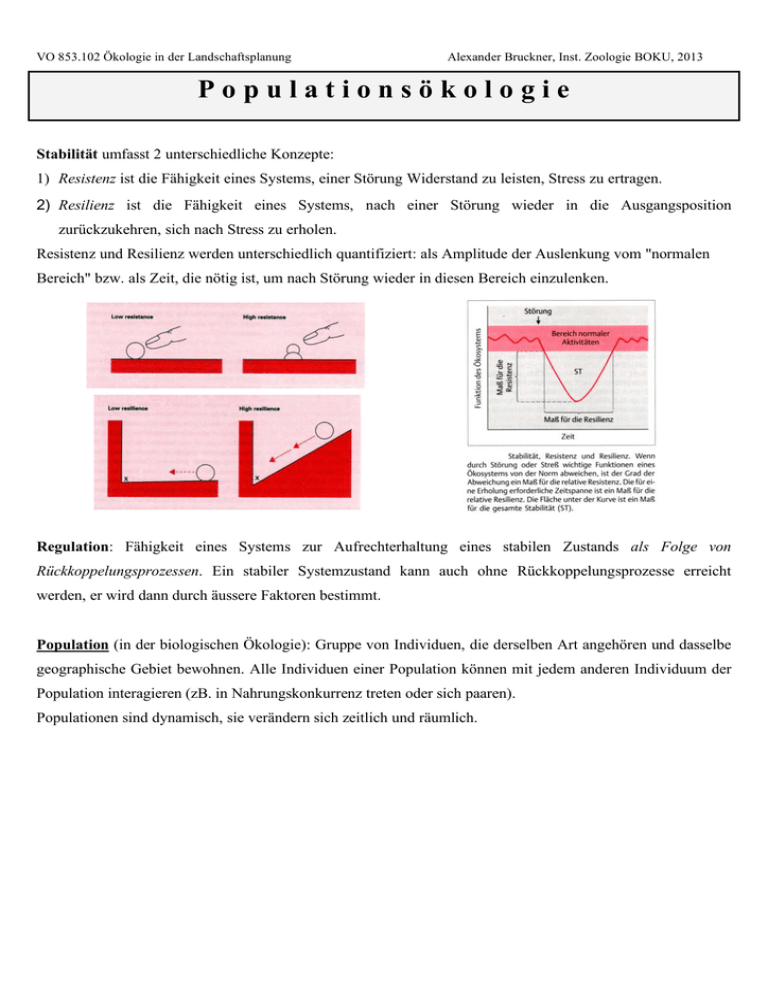

VO 853.102 Ökologie in der Landschaftsplanung Alexander Bruckner, Inst. Zoologie BOKU, 2013 Populationsökologie Stabilität umfasst 2 unterschiedliche Konzepte: 1) Resistenz ist die Fähigkeit eines Systems, einer Störung Widerstand zu leisten, Stress zu ertragen. 2) Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems, nach einer Störung wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren, sich nach Stress zu erholen. Resistenz und Resilienz werden unterschiedlich quantifiziert: als Amplitude der Auslenkung vom "normalen Bereich" bzw. als Zeit, die nötig ist, um nach Störung wieder in diesen Bereich einzulenken. Regulation: Fähigkeit eines Systems zur Aufrechterhaltung eines stabilen Zustands als Folge von Rückkoppelungsprozessen. Ein stabiler Systemzustand kann auch ohne Rückkoppelungsprozesse erreicht werden, er wird dann durch äussere Faktoren bestimmt. Population (in der biologischen Ökologie): Gruppe von Individuen, die derselben Art angehören und dasselbe geographische Gebiet bewohnen. Alle Individuen einer Population können mit jedem anderen Individuum der Population interagieren (zB. in Nahrungskonkurrenz treten oder sich paaren). Populationen sind dynamisch, sie verändern sich zeitlich und räumlich. Populationsdynamik (zeitliche Veränderung von Populationen) Das Studium der Populationsdynamik und -struktur heisst Demographie. Populationen gewinnen Individuen durch Geburten (births B) und durch Zuwanderung von aussen (immigration I). Populationen verlieren Individuen durch Tod (death D) und Abwanderung in andere Gebiete (emigration E). Population im Gleichgewicht: B+I=D+E Population wächst: B+I>D+E Population schrumpft: B+I<D+E Die Veränderung der Populationsgrösse N über einen bestimmten Zeitraum (von t zu t+1) kann kalkuliert werden durch Addition von ursprünglicher Populationsgrösse Nt, Geburten und Immigrationen, und Subtraktion der Tode und Emigrationen (Bilanzgleichung): Nt+1 = Nt + B + I - D - E Manche Populationen sind sehr variabel, andere sehr stabil, zB eine Population des Nördlichen Mannsschilds Androsace septentrionalis in Polen: Die zeitliche Dynamik einer Population gibt nur wenig Auskunft über deren Zukunft Gefährdungsrisiko). (zB Überlebensfähigkeit Aufschlussreicher sind Daten und zu Altersstruktur und Geschichte von Populationen, die zB durch survivorship curves und Populationspyramiden dargestellt werden können. Den beiden "Überlebenskurven-Typen" I (Bsp. grosse Säugetiere und Vögel) und III (Bsp. viele Insekten) lässt sich eine ganze Reihe von Populationscharakteristika zuordnen, die zusammen als K-Strategie und r-Strategie bezeichnet werden (die Buchstaben kommen aus den Populationswachstumsgleichungen, siehe unten). r- Strategie K- Strategie III variabel, oft extrem I konstant hoch und variabel niedrig und konstant Lebensdauer kurz lang Nachwuchs (pro Kopf) viel wenig, oft Brutpflege niedrig hoch survivorship curve Populationsgrösse Mortalität Konkurrenzkraft variabel, unvorhersehbar; Lebensraum in gestörten Lebenräumen konstant oder variabel, immer vorhersehbar; in entwickelten Lebensräumen Life tables geben Aufschluss über stadien- oder alterspezifische Mortalität, geben Hinweise auf Mortalitätsursachen und können für den Schutz oder die Bekämpfung von Populationen genutzt werden (Abbildung für Chorthippus brunneus am Ende des Skriptums). Wachstum von Populationen Trotz häufiger grosser Fluktuationen überschreiten Populationen kaum jemals dauerhaft eine bestimmte obere Dichte. (Scheinbar) Unreguliertes Wachstum ist manchmal auffällig, zB. in Massenentwicklungen von Schädlingen. Trotzdem sind solche Erscheinungen nicht häufig; Populationen wachsen selten ungezügelt. Als Ressourcen werden alle konsumierbaren lebensnotwendigen Dinge bezeichnet, zB. Nahrung, Sonnenlicht und CO2 (für grüne Pflanzen), Höhlenbrüter), Raum (für alle Organismen), etc. (1) unreguliertes (exponentielles) Populationswachstum dN/dt = r ! N und Nt+1 = Nt ! ert Bruthöhlen (für N = Populationsgrösse, t = Zeit, Nt bzw. Nt+1 = Populationsgrösse zum Zeitpunkt t bzw. t+1, dN/dt = Veränderung der Populationsgrösse in Abhängigkeit von der Zeit, r = Wachstumsrate pro Kopf (= Anzahl Nachkommen pro Zeiteinheit), e = Basis der natürlichen Logarithmen. Exponentielles Wachstum kommt vor: ! wenn die Ressourcen unbegrenzt sind ! nur für kurze Zeitspannen ! nach "Katastrophen" (zB. Neubesiedlung zerstörter Flächen, neugeschaffener Inseln, ...) ! besonders bei r-strategischen Populationen, die "günstige Gelegenheiten" zur schnellen Vermehrung nutzen. zB. Wiederbesiedlung und Wachstum der Population von Pinus sylvestris nach der Eiszeit (2) reguliertes (logistisches) Populationswachstum Prinzip: je grösser eine Population wird, desto geringer wird ihre Zuwachsrate, es resultiert eine sigmoidale (S-förmige) Wachstumskurve. dN/dt = rm N (1 - N/K) rm = intrinsische Wachstumsrate = maximal möglicher Wert der Pro-Kopf-Wachstumsrate r. K = carrying capacity = maximale Populationsdichte, die der Lebensraum "erträgt". N/K = "Umweltwiderstand gegen Populationswachstum". Logistisches Wachstum kommt vor, wenn Ressourcen limitiert sind und von einer wachsenden Population immer stärker verbraucht werden. Die Dichte von K-strategischen Populationen bewegt sich häufig nahe der carrying capacity. Stehen kurzzeitig unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung (zB. nach einer Katastrophe), können K-Strategen diese nicht voll ausschöpfen, sie nutzen "günstige Gelegenheiten" nur schlecht, um zu expandieren. Die Gründe für die Begrenzung der Wachstumskurve nach oben sind selten einfach (zB. bei Konkurrenz um Raum, self-thinning = -3/2-Regel bei Pflanzen), meistens komplex (dh. mehrere Faktoren wirken ineinander, zB. Saccharomyces verbraucht Zucker und produziert dabei toxisch wirkenden Alkohol). Steuerung der Populationsgrösse Steuerung bei Populationen drückt sich aus als Tendenz, die Dichte (Anzahl der Organismen pro Fläche) nicht über eine obere bzw. unter eine untere Grenze gelangen zu lassen. Steuerung kann als Regulation funktionieren (über Rückkoppelungsprozesse) oder durch externe Faktoren wirken. Steuernde Faktoren können also dichteabhängig (Regulation) oder dichte-unabhängig sein. Die beiden Typen wirken unterschiedlich auf Populationsstruktur und -dynamik. dichteunabhängige Faktoren: wirken "von aussen" auf die Populationen, , ihr Effekt auf die Populationen hängt nicht mit deren Dichte zusammen. Bsp. Wetter, Länge der Vegetationsperiode, Katastrophen. dichteabhängige Faktoren: ihr Effekt auf die Populationen korreliert mit der Populationsdichte, er ist für dichte Populationen stärker als für kleine. Bsp. intraspezifische (= innerartliche) Konkurrenz, Parasitismus, Räuberdruck (der aber nur dann, wenn mit steigender Beutedichte ein zunehmend grösserer Anteil durch den Räuber elimiert wird = Verlustrate durch Räuber grösser als Zuwachsrate der Beute). Dichteabhängige Faktoren regulieren durch Rückkoppelungsprozesse, dichteunabhängige determinieren die Populationsgrössen ohne Rückkoppelung. Ob dichteabhängige oder unabhängige Faktoren bedeutsamer sind, ist in der Populationsökologie seit Jahrzehnten heftig umstritten. Konsens ist, dass die Faktoren zusammen regulieren. Die jeweilige Wirkung ist abhängig von der untersuchten Art und wird auch von den Umständen bestimmt, zB. kann die Regulationsfähigkeit einzelner Faktoren bei unterschiedlichen Dichteniveaus wechseln (multiple Equilibria). Dichteunabhängigkeit. Die Dichte von Graureihern erleidet durch besonders schwere Winter markante Einbrüche, von denen sich die Population nur langsam erholt. Dichteabhängigkeit. Eine Zikadenart frisst Gras. Experimentell wird die Dichte der Zikaden erhöht, von 3 auf 40 Tiere pro Versuchskäfig. Die Grasindividuen in den stark besetzen Käfigen reagieren auf die erhöhte Frassaktivität mit einer Reduktion der Protein-, und Chlorophyllgehalte der Blätter. Das wiederum erniedrigt den Nährwert der Pflanze für die Zikaden, deren Überlebensrate und Körpergrösse abnimmt. Erhöhte intraspezifische Konkurrenz bewirkt eine Erniedrigung der Ressourcenqualität und in Folge eine Reduktion der Populationsparameter. Dichteabhängigkeit. Die Dichte der Population des kanadischen Luchses folgt sehr eng der Dichte seiner hauptsächlichen Beute, des Schneeschuhasen. Hier liegt vermutlich keine Regulation der Beute durch den Räuber vor, die Dichte der Hasenpopulation hängt in erster Linie von dessen Nahrungsangebot ab. Dichteabhängigkeit. Die Anzahl der Spatzen auf einer kleinen Insel im Meer ist begrenzt; steuernder Faktor ist die Verfügbarkeit von Nahrung, der steuernde Mechanismus ist die Fruchtbarkeit: Wird die Dichte der Tiere experimentell erhöht, so sinkt der Fortpflanzungserfolg. Wird zugefüttert, so bleibt die Fruchtbarkeit trotz grosser Dichten hoch. Dichteabhängigkeit. Experimentell wurde die Dichte junger Forellen in Zuchtbecken erhöht und nach einiger Zeit die Zahl überlebender Tiere bestimmt. Über einen bestimmten Schwellenwert bewirken auch weitere Zugaben kein Steigen der Dichten, da diese durch erhöhte Mortalität kompenisert werden. Dichteabhängige Fruchtbarkeits- und Mortalitätsraten können die Einstellung einer stabilen K bewirken. Es ist dabei unerheblich, ob nur Fruchtbarkeit bzw. Mortalität dichteabhängig sind, oder beide. Ordinatenbeschriftung Abbildung: "Mortalitäts-bzw. Fruchtbarkeitsrate pro Kopf" K-Strategen sind tendenziell von dichteabhängigen Faktoren gesteuert (also reguliert), r-Strategen sind von dichteunabhängigen Faktoren gesteuert (sie "taumeln von einer Katastrophe zur nächsten"). Dichteabhängige Faktoren wirken tendenziell stabilisierend auf die Populationsdynamik, dichteunabhängige Faktoren können dagegen grosse Schwankungen produzieren. Allee effect (benannt nach W.C. Allee, einem US-Ökologen). Kleine Populationen haben eine höhere Aussterbenswahrscheinlichkeit als große Populationen. Für sie kann das zufällige Zusammentreffen mehrerer dichtereduzierender Einflüsse (Krankheiten, strenge Winter, Nahrungsmangel, …) fatal sein. Wenn Tier(!)populationen eine kritische Schwellengröße unterschreiten, kann der so genannte Allee effect auftreten und der ohnehin schon kleinen Population den "Todesstoß" versetzen. Unter dem Allee effect wird eine dichteabhängige Verringerung der per capita Wachstumsrate verstanden (bezogen auf die gesamte Lebensspanne); der individuelle Reproduktionserfolg wird also von der Dichte abhängig. Ein Allee effect bei sehr kleinen Populationen kann beispielsweise auftreten, wenn: ! Kopulationspartner aufgrund der geringen Individuendichte stark zerstreut sind, einander schwer finden und viele Weibchen daher unbefruchtet bleiben; ! lebensnotwendige Ressourcen nur ab einer bestimmten Dichte genutzt werden können (zB. Jagd im Rudel); ! die Immigrationsrate stark herabgesetzt ist, weil potenzielle Immigranten durch das weitgehende Fehlen von Artgenossen "abgeschreckt" werden (die conspecific attraction hypothesis besagt, dass dichte Populationen attraktiv auf Immigranten wirken, weil sie auf günstige Plätze hinweisen); ! die Verringerung der Heterozygosität (der genetischen Vielfalt) eine bestimmte Schwelle unterschreitet. Das führt zu "Inzuchtdepression" und einem Verlust an Fitness der Population. Das Beispiel einer schwedischen Mittelspechtpopulation zeigt exemplarisch den typischen Knick des Allee effects in der Dichtekurve, der den endgültigen Zusammen- bruch der Population einleitet. Die Population war von 1967 bis etwa 1975 stabil, äußere Faktoren konnten als Extinktionsursachen ausgeschlossen werden. Der Bruterfolg der Mittelspechte war in der Zusammenbruchsphase (vergleiche reproduction" sehr gering Kurven der "observed und der "potential reproduction"). Die Heterozygosität Abhängigkeit von ging der mit der Zeit Populationsgröße und in drastisch zurück. Der Allee effect hat immense Bedeutung für den Schutz stark bedrohter Populationen und für die Planung der Größe von Reservaten. Das "unerklärliche" Aussterben kleiner Restpopulationen in winzigen Schutzgebieten hängt vermutlich häufig mit dem Allee effect zusammen. Aussterbeprozesse und die Gefährdung von Arten Das Aussterben (die Extinktion) von Arten ist ein natürlicher Prozess; Schätzungen geben an, dass 99% aller jemals lebenden Arten heute ausgestorben sind. Die weltweite natürliche Extinktionsrate wird mit 100 bis 1000 Arten pro Jahrhundert geschätzt. Die aktuelle, anthropogen mitbedingte Rate ist allerdings um den Faktor 100 bis 1000 größer, durch den Menschen hat also eine deutliche Beschleunigung des Aussterbens von Tier- und Pflanzenarten stattgefunden. Wichtig für die Feststellung der Gefährdung von Arten ist, ob die Art nur lokal (z.B. in einem Schutzgebiet), regional (z.B. in ganz Mitteleuropa) oder sogar global vom bedroht ist. Im letzteren Fall droht der Totalverlust von Arten. Der Gefährdungsgrad von Arten wird in (mehr oder weniger aktuellen) "Roten Listen" dargestellt. Die Einstufung wird von ExpertInnen gutachterlich geschätzt. Zugrunde liegt dafür eine Kombination von Extinktionswahrscheinlichkeit und der Zeitspanne, die bis zum Eintreten des Aussterbens voraussichtlich verstreichen wird. Gefährdete und ausgestorbene Arten haben häufig Eigenschaften wie: => einen großen Körper, damit korreliert Langlebigkeit und großer Lebensraumbedarf; => eine geringe Anzahl von Nachkommen; => schlechte Ausbreitungsfähigkeit; => Seltenheit (oft in kleinen, isolierten Populationen); => stenöke Klimaxarten (siehe Community Ecology), spezialisiert auf seltene Habitattypen; => wertvolle Körper(teile): Fleisch, Tran, Fell; Körperteile, die als Medizin verwendet werden. Extinction debt: Anthropogene Störungen können das lokale Aussterben von Arten bewirken. Diese Aussterbepozesse sind oft deutlich erkennbar und die Ursachen identifizerbar. Andererseits können solche Prozesse aber auch langfristig ablaufen und lange Zeit unentdeckt bleiben. In solchen Fällen entspricht die aktuelle Anzahl von Arten in einem Lebensraum nicht der möglichen, sondern ist zu hoch; einige Arten befinden sich im Zustand des Aussterbens. Eine solche extinction debt tritt am wahrscheinlichsten auf (1) bei langlebigen Arten, die mehrmals in ihrem Leben reproduzieren, (2) wenn die Ressourcen für das nachhaltige Überleben der Art gerade nicht mehr reichen, die Art sozusagen "langsam verhungert". Soweit bekannt, können extinction debts Jahre bis Jahrhunderte lang "unbezahlt" bleiben; möglicherweise enthalten daher viele mitteleuropäische Landschaften aufgrund von anthropogenen Störungen in historischer Zeit zuviele Arten. Extinction debts sind sehr schwer nachzuweisen, das Ausmass dieses Problems für die Artenschutzpraxis ist daher noch weitgehend unklar. Lernen und Tradition Tierpopulationen sind nicht völlig an ihr ererbtes Verhaltensrepertoire gebunden. Vor allem Säugetier- und Vögelindividuen haben aufgrund ihrer Intelligenz die Möglichkeit, auftretenden "Schwierigkeiten" mit neuen Lösungen zu begegnen und diese "Erkenntnisse" an Artgenossen weiterzugeben. Das hat vor allem dann Bedeutung, wenn Tierarten ihr Ressourcen- oder Habitatspektrum erweitern und dadurch die Größe der Population erhöhen. Sie können nun zu Lästlingen/Schädlingen (zB. Nebelkrähen dringen in die Städte ein) oder von gefährdeten zu relativ häufigen Arten werden (zB. Kiebitz "schwenkt" von Ufern und Feuchtwiesen auch auf intensiv genutztes Kulturland "über"). Metapopulationen Die klassische Populationsökologie hat vor allem mit den Faktoren Geburts- und Todesrate versucht, Populationsentwicklungen zu verstehen und zu prognostizieren. Immigrationen und Emigrationen wurden eher stiefmütterlich behandelt, obwohl Hinweise auf deren große Bedeutung schon lange vorlagen. Die Metapopulationstheorie von Ilkka Hanski hat das etwa seit Ende der 80er Jahre gründlich verändert. Reale Populationen weisen häufig kein einheitliches, geschlossenes Areal auf, sondern erscheinen zersplittert und fleckenhaft (patchy). Haben einzelne Patches des Areals geringe Ausdehnung, werden sie von kleinen Populationen bewohnt. Kleine Populationen haben eine große Extinktionswahrscheinlichkeit: Sie sterben immer wieder aus und werden durch Immigration immer wieder neu besiedelt (hier bei Edith's Scheckenfalter Euphydryas editha). Wird eine ganze Landschaft mit solchen Patches betrachtet, so sind immer einige gerade besiedelt, andere leer. Welche das jeweils sind, ist zufällig (wenn auch das Aussterben der Population eines Patches natürlich konkrete Ursachen hat!). Es ist wahrscheinlich, dass Populationen einzelner Patches aussterben. Für terrestrische Wirbeltiere und Höhere Pflanzen wird geschätzt: 1-10% pa; für terrestrische Arthropoden 10-100% pa. Die Extinktionswahrscheinlichkeit nimmt annähernd linear mit der Generationsdauer der betrachteten Organismen ab. Lokale Extinktionen können also "normal" sein und häufig vorkommen. Auch die Häufigkeit leerer Patches in einer Landschaft kann hoch sein (also die Häufigkeit von Patches nach einer Extinktion und vor einer Immigration). Beispielweise schätzt Ilkka Hanski für die Fauna des Wegerich-Scheckenfalter Melittaea cinxia einer von ihm untersuchten Landschaft, dass 70% aller Patches leer sind und 60% der Gesamtfläche der Patches leer ist. Unter einer Metapopulation ("Überpopulation") wird ein Ensemble von Einzelpopulationen einer Landschaft verstanden, die miteinander durch gelegentliche Kolonisation in Wechselwirkung stehen und dadurch als Einheit funktionieren. Für sie besteht eine zufallsgesteuerte (stochastische) Balance lokaler Extinktionen und Immigrationen. Die Metapopulationstheorie liefert ein Konzept von Aussterbe- und Wiederbesiedlungsvorgängen, das nicht nur Vorgänge in Einzelpopulationen, sondern in einer ganzen Landschaft beschreibt. Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit von einer Metapopulation gesprochen werden kann: (1) Lokale Einzelpopulationen müssen in isolierten und diskreten (= von ihrer Umgebung klar abgesetzten) Patches vorliegen, dazwischen muss für die Art ungeeignetes Gebiet liegen (Modell "Insel im Ozean"). (2) Die Einzelpopulationen lokaler Patches müssen groß genug sein, dass Fortpflanzung möglich ist und wenigstens einige Generationen überleben können; sie müssen aber so klein sein, dass ein reales Extinktionsrisiko besteht. (3) Die lokalen Einzelpopulationen müssen eine eigenständige und asynchrone Dynamik aufweisen, sodass die gleichzeitige Auslöschung aller Einzelpopulationen einer Metapopulation unwahrscheinlich ist. Je stärker synchron die Dynamik der Einzelpopulationen ist, desto größer ist das Extinktionsrisiko der Metapopulation! Die Wahrscheinlichkeit, dass ein lokaler Patch besiedelt ist, hängt ab von: (1) seiner Größe: je größer ein Patch, desto wahrscheinlicher ist er besiedelt, weil (a) große Patches individuenreiche Teilpopulationen enthalten, die wiederum eine geringe Extinktionswahrscheinlichkeit haben; (b) große Patches lange Randlinien aufweisen und von Immigranten daher leicht auf ihrer Wanderung "getroffen" werden (2) invers von seiner Isolation: je weiter ein Patch von seinen Nachbarn entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist er leer, weil die Kolonisationsfähigkeit von Organismen mit zunehmender Distanz abnimmt. Achtung: wenn der Grad der Isolation einer Population beurteilt werden soll, muss das auf die Mobilität der untersuchten Organismengruppe bezogen werden, nicht auf absolute Distanz: Schmetterlinge können größere Distanzen überwinden als Schnecken; Schneckenpopulationen werden daher schon bei geringeren absoluten Distanzen isoliert sein als Schmetterlingspopulationen. Für den Natur- und Artenschutz ist die Metapopulationstheorie besonders interessant und wichtig. Einerseits sind gerade Landschaftelemente mit besonders hohem Naturschutzwert sehr oft reliktär und patchy, wie zB. Trockenrasen, Moore, Salzflächen. So wie in der nebenstehenden Abbildung für Waldflächen dargestellt, wurden einstmals ausgedehnte jahrhundertelange Flächen menschliche durch Nutzung immer mehr fragmentiert. Andererseits kann das regionale Aussterben einer Art durch die Dynamik einer Metapopulationsstruktur "maskiert" werden, die die tatsächliche Gefährdung nicht deutlich werden lässt. Hier kann ein delay effect (ein "Verzögerungseffekt") wirken, der das endgültige Erlöschen vieler Einzelpopulationen verzögert: obwohl deren lokale Patches nicht mehr die für längere Besiedlung nötige Qualität aufweisen, wird das durch ständig neue Immigrationen aus noch besiedelten Patches verunklart. Möglicherweise befinden sich viele Populationen der mitteleuropäischen Kulturlandschaft in einem solchen Prozess. Das herauszufinden ist schwierig und wird in der Praxis nicht gemacht, weil Untersuchungen von Metapopulationssystemen erheblich aufwändiger und teurer sind als von lokalen (Einzel)Populationen. Auch große Einzelpopulationen in Patches hoher Lebensraumqualität haben ein gewisses Extinktionsrisiko. Ein Trend in der Naturschutzpraxis geht daher heute vom ausschließlichen Schutz besonders hochwertiger Flächen in Richtung "Gebietsschutz" oder "Umlandschutz". Hier wird versucht, neben den hochwertigen Flächen auch solche minderer Qualität zu berücksichtigen, wenn auch eventuell mit weniger Schutzaufwand. Ein wichtiger "Spezialfall" von Metapopulationen betrifft Source-Sink-Metapopulationen (engl. source = Quelle, Ursprung; sink = Senkgrube, Pfuhl). Hier liegt der Fall vor, dass nicht alle Patches gleiche Lebensraumqualität aufweisen, sondern dass gleich große Patches unterschiedliches K (carrying capacity) und r (Wachstumsrate pc) haben. Von den Source-Einzelpopulationen geht ein ständiger Immigrationsstrom zu den SinkEinzelpopulationen, aber nicht (oder kaum) retour! Es gilt also: Sources: r > 0, Populationsgröße " K, Emigranten wandern aus; Sinks: r ! 0, aber Immigranten halten Populationsgröße > K Daher sind Sink-Einzelpopulationen größer als die K ihrer Patches. Die lokale Populationsgröße kann ein falsches Bild von der Lebensraumqualität des Patches geben: Es können auch Patches besiedelt werden, die gar keine Reproduktion ermöglichen (K = 0). Sink-Einzelpopulationen sind als solche nur schwer identifizierbar. Nur wenn die Ausbreitung der fraglichen Art nach der Juvenilphase stattfindet, kann aufgrund der "abgeschnittenen" Alterverteilung auf eine Source-SinkDynamik geschlossen werden (Fehlen von Jungtieren, "Altersheim"). Ausbreitungsökologie (va. von Tieren) Ausbreitung (engl. dispersal) meint die Vergrößerung der von einer Art oder Population bewohnten Fläche, bezeichnet also eine Dynamik. Verbreitung (engl. distribution) meint die Ausdehnung dieser Fläche selbst, bezeichnet also einen Zustand. Unter Mobilität wird die Fähigkeit von Individuen oder Populationen zur Ortsveränderung verstanden. Migration meint (meist) gerichtete Wanderungen mit Rückkehr zum Ursprungsort, oft in wiederkehrendem Rhythmus (Tages-, Jahresrhythmus). Höhere Pflanzen breiten sich üblicherweise über Diasporen aus (Ausbreitungseinheiten, zB. Samen, Früchte, Brutknospen). Tiere (zumindest die in der Vorlesung behandelten) breiten sich dagegen als vollständige Individuen aus. Ausbreitung ist daher für Tierindividuen gefährlicher und kostenintensiver als für Pflanzen. Für Tiere bedeutet Ausbreitung sowohl Chancen als auch Risiken. Zu den Chancen zählen (1) geringere Wahrscheinlichkeit von Inzuchtdepression (Nachwuchs mit schlechter Fitness durch Paarung mit verwandten Partnern), (2) möglicherweise geringerer Räuberdruck am Zielort, (3) möglicherweise bessere Verfügbarkeit von Ressourcen am Zielort (entweder weil Ressourcen dort absolut besser verfügbar sind oder weil die intraund interspezifische Konkurrenz schwächer ist), und (4, aus der "Sicht" der Zielpopulation) ein Gewinn von immigrierenden Individuen. Zu den Risiken zählen (1) unwirtliche Zieldestinationen (die "schlechter" sind als der Ursprungsort), (2) eine meist beträchtlich erhöhte Predationsgefahr während der Wanderung und am Zielort, (3) eine geringe Möglichkeit, in die Reproduktion zu "investieren" (weil durch Mobilität Energie verbraucht wird, zB. Fettreserven), und (4, aus der "Sicht" der Ursprungspopulation) ein Verlust von emigrierenden Individuen (beispielsweise kann sich schon das Abwandern weniger Individuen für sehr kleine Populationen fatal auswirken, siehe Allee effect). Mobilität ist also immer ein trade off, "kostet" zB. Reproduktionsfähigkeit. Beispielsweise bestehen die Vorteile des Vogelzugs im phantastisch großen Nahrungsangebot der temperaten Breiten in der Vegetationsperiode (während Nahrung in der (sub)tropischen Zone ganzjährig konstant, aber gering verfügbar ist) und in den langen Tageslichtphasen temperaten Breiten, die für Aktivität genutzt werden kann (Äquator: 12h). Die Kosten bzw. Risiken bestehen im Aufwand, der für den Aufbau eines Fettdepots getrieben werden muss ("Brennstofflager" für den Flug, kann nicht in Reproduktion investiert werden) und in den hohen unmittelbaren Gefahren des Zugs (Predation, Schlechtwetter). Für die Dynamik von Populationen ist Mobilität ein enorm wichtiger Faktor. Emigrationen, Immigrationen und Migrationen sind für viele Tiergruppen populationsbestimmende Ereignisse. Als Krebs effect wird das Steigen der Populationsdichte bezeichnet, wenn die Emigration unterbunden wird. Der Ausdruck (experimentell) geht auf ein Experiment von Charles Krebs zurück, der 1967 eine Population von Wühlmäusen (Microtus pennsylvanicus) eingezäunt hat. Zufällig erlebte er einen starken Anstieg der Dichte mit, der in der Emigrations-behinderten Population wesentlich stärker ausfiel: Hinweis auf eine "Überschussproduktion" von Populationen. Der "Überschuss" muss auswandern und hat eine sehr hohe Mortalitätsrate. Hohe Mobilität korreliert oft mit guter Kolonisationsfähigkeit. Diese ist besonders bei Arten zu beobachten, die durch menschliche Verschleppung (Neobiota). neue Der Areale erobern Kartoffelkäfer können Leptinotarsa decemlineata ist ein klassisches Beispiel für ein Neozoon, das enorme wirtschaftliche Schäden angerichtet hat. Nicht alle Tiergruppen sind uneingeschränkt mobil. Schwer überwindbare Barrieren (Wälder, Hecken, Schattenflächen, …) oder "Wanderunlust" können Populationen philopatrisch machen. "Wanderunlust" kann durch lang andauernde Isolation bewirkt werden, die einen Zuzug mobiler Immigranten unterbindet. Da vor allem "wanderlustige" Individuen emigrieren, besteht die Population nach einiger Zeit nur noch aus philopatrischen Individuen (setzt allerdings voraus, dass "Wanderlust" genetisch fixiert ist!). Beim Schwalbenschwanz Papilio machaon wird die Wanderfähigkeit über die Größe der Flugmuskulatur gemessen (Thoraxweite zu –länge). Im lange isolierten Moorgebiet Wicken Fen bewirkte "Wanderunlust- Selektion" eine Reduktion der Flugfähigkeit. Die Norfolk-Population wurde erst ab "1915 isoliert; in der Folge verkleinerte sich auch dort die Flugmuskulatur der Schmetterlinge. Die Ausbreitungsfähigkeit kann zwischen den Geschlechtern einer Art differieren. Bei Säugetieren wandern eher die !!, bei Vögeln eher die "". Die Ursachen dafür liegen im Fortpflanzungssystem: Säuger!! konkurrieren meist direkt um "", Vögel!! meist um Territorien. Säuger!! sind oft polygam, Vögel!! oft monogam. Weiters tragen Säuger!! seltener zur Brutpflege bei als Vögel!!. Bei Insekten sind die !! häufig mobiler als die "". Einen Extremfall bilden sexualdimorphe Arten, bei denen das " flugunfähig ist und vom flugfähigen ! aufgesucht werden muss (zB. beim Leuchtkäfer Lampyris noctiluca). Die Ausbreitungsfähigkeit kann innerhalb von Populationen differieren. Ein anschauliches Beispiel findet sich bei den Arten der Familie der Laufkäfer (Carabidae). Hier kommen macroptere (langflügelig, exzellente Flieger), brachyptere (kurzflügelig) und aptere (flügellos, flugunfähg) Formen vor. Die Flügelform hauptsächlich und –funktion zwischen den variiert Arten der zwar Familie, innerhalb von Populationen einzelner Arten gibt es aber ebenfalls Variabilität der Flügel. Der Anteil der "Flügelformentypen" innerhalb einzelner Populationen ist dabei stark vom Lebensraum abhängig: Gestörte und junge Lebensräume haben einen hohe Anteil macropterer, ungestörte und alte Lebensräume einen hohen Anteil brachy- und apterer Individuen. Die meisten Population Individuen haben eine einer mässige Ausbreitungsfähigkeit, der Anteil sehr mobiler Individuen ist eher gering => Die Häufigkeitsverteilung Ausbreitungsfähigkeit ist der stark linksschief (hier beim Heidegrashüpfer Stenobothrus lineatus. Unklar ist, ob diese unterschiedliche genetisch fixiert ist. "Wanderlust" Die Ausbreitungsfähigkeit kann zwischen von Populationen differieren, hier experimentell gezeigt an Populationen der Fruchtfliege Drosophila melanogaster. Der Aktionsradius kann Verwandtschaftsgruppe zwischen differieren, Arten einer Beispiel Amphibien. Bewegung von Tieren im Raum findet häufig entlang von Grenzlinien statt (Waldränder, Gräben, Hecken, Zäune, …), viele Tiere meiden offene Flächen. Strukturarme Landschaften können daher unüberwindlich sein, obwohl sie "an sich" gut geeignete Habitate darstellen würden. Der Fang von Tieren ist vor allem an solchen Grenzen erfolgreich.