Document

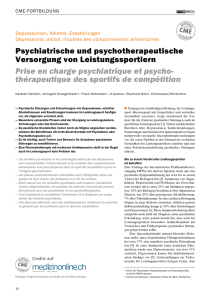

Werbung

WISSENSCHAFT WISSENSCHAFT PSYCHISCHE STÖRUNGEN DIE VERMEINTLICHE ZUNAHME AUF DEM PRÜFSTAND Von Julia Bretschneider, Susanne Müllender und Frank Jacobi, Psychologische Hochschule Berlin Psychische Störungen verursachen enorme Kosten in Deutschland und spielen eine immer größere Rolle im Versorgungsgeschehen: Diagnoseraten, Frühberentungen und Krankschreibungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Zugleich gibt es laut den Daten der Kostenträger große regionale Unterschiede bei dieser Diagnosegruppe. Doch haben sie tatsächlich zugenommen oder wurden sie früher im Praxisalltag nur häufiger übersehen? Die richtige Antwort darauf entscheidet in jedem Fall über die Gerechtigkeit der Verteilung von Ressourcen im Versorgungsgeschehen. © Henrik Sorensen / Stone / Getty Images Psychische Störungen erhalten vermehrt mediale Aufmerksamkeit in Deutschland. Auch ihre Bedeutung im Versorgungsgeschehen ist in den letzten Jahren gestiegen, wie unter anderem die enorme Zunahme an Frühberentungen aufgrund psychischer Störungen zeigt. Ebenso dokumentiert der BKK Gesundheitsreport 2014, dass ambulant diagnostizierte psychische Störungen sowie daraus resultierende Krankschreibungen deutlich häufiger geworden sind. Es zeigten sich jedoch große regionale Schwankungen, beispielsweise war die Depressionsrate im Osten Deutschlands wesentlich niedriger als im Westen. In Berlin wurden psychische Störungen insgesamt am häufigsten diagnostiziert. Vor dem Hintergrund der individuellen Beeinträchtigung durch psychische Störungen und ihrer hohen gesellschaftlichen Kosten ist daher die Frage, ob psychische Störungen 44 Betriebskrankenkassen 04 | 2015 Betriebskrankenkassen 04 | 2015 tatsächlich zugenommen haben aktuell von großer ökonomischer und gesundheitspolitischer Relevanz. Spiegeln die Abrechnungsdaten von Krankenkassen tatsächlich eine zunehmende psychische Morbidität in Deutschland wider? Ebenso stellt sich die Frage nach der regionalen Verteilung psychischer Störungen – insbesondere, da es große regionale Unterschiede in der Versorgung gibt. Beispielsweise variiert nach Angaben des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Vereinigung die Anzahl an Psychotherapeuten pro 100.000 Einwohner zwischen 1,7 und 129 zwischen den Landkreisen (www.versorgungsatlas.de). Zur Beantwortung dieser Fragen bedarf es epidemiologischer Daten, welche psychische Störungen im Gegensatz zu Abrechnungsdaten standardisiert, bevölkerungsrepräsentativ und unabhängig vom Hilfesuchverhalten Betroffener erfassen. 45 WISSENSCHAFT WISSENSCHAFT Keine generelle Zunahme psychischer Störungen in Deutschland seit Ende der 90er Jahre BGS98 (1998) Irgendeine psychische Störung BKK: F00 – F99 (Psychische Störungen; 20 – 65-jährige) BKK: AU-Fälle aufgrund F00 – F99 (alle Alter) 35 35 30 30 25 25 20 20 Prozent Prozent DEGS1-MH (2012) 15 15 10 10 5 5 0 0 irgendeine Störung Angststörung affektive Störung BGS98/DEGS1-MH: irgendeine psychische Störung (18–65-jährige) 1998 2005 2009 2012 2013 Abb.1: Häufigkeit psychischer Störungen (innerhalb eines Jahres): Vergleich der Studien DEGS1-MH und BGS98 Abb. 2: Häufigkeiten psychischer Störungen innerhalb eines Jahres: Vergleich der administrativen Daten der BKK (F-Diagnosen und Arbeitsunfähigkeits-Fälle aufgrund von F-Diagnosen) und repräsentativen epidemiologischen Daten des Bundesgesundheitssurvey 1998 (BGS98) und der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1-MH) HABEN PSYCHISCHE STÖRUNGEN TATSÄCHLICH ZUGENOMMEN? Belastungen das Hilfesystem aufsuchen. Eine Diagnose wird dann möglicherweise auch bei leicht beeinträchtigten Personen gestellt, um auch Hilfe anbieten zu können. Zudem könnte die fortschreitende Digitalisierung eine Rolle spielen: In der modernen Welt werden Krankheitsdaten zunehmend per Computer erfasst. Sie verbleiben anschließend in den Krankenakten von Ärzten und Kliniken sowie in den Leistungslisten von Krankenkassen oder Rentenversicherern, ohne dass die Betroffenen auch wieder „gesund geschrieben“ werden, obwohl die Diagnosekriterien eigentlich gar nicht mehr erfüllt sind. Wer also einmal die Diagnose einer Angsterkrankung, Depression oder Persönlichkeitsstörung erhalten hat, den wird diese Diagnose „verfolgen“ – somit werden Personen mit aktuellen psychischen Erkrankungen möglicherweise systematisch überschätzt. Trotz der hohen Diagnoseraten scheint die Versorgung psychischer Störungen in Deutschland demnach verbesserungswürdig. Wir haben es anscheinend mit einem Mix aus Überdiagnostizieren und gleichzeitigem Nicht-Erkennen zu tun – zudem geben die Daten keine Informationen über die Angemessenheit und die Qualität der Versorgung der Epidemiologische Untersuchungen der Veränderung von Häufigkeiten psychischer Störungen sind methodisch enorm aufwändig und kostenintensiv. Aufgrund dessen gibt es für Deutschland nur wenige geeignete Daten, um die Frage nach einer Zunahme psychischer Störungen zuverlässig beantworten zu können. Diese liefern nur die 2012 abgeschlossene Studie DEGS1 des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheit Erwachsener und ihre Erweiterung um den Zusatzsurvey zur psychischen Gesundheit (DEGS1-MH). Sie ermöglichen einen Vergleich mit den Daten aus dem Bundesgesundheitssurvey von 1998 (BGS98). Demnach sind die Häufigkeiten psychischer Störungen innerhalb eines Jahres (siehe Abb. 1) unter den 18bis 65-Jährigen ähnlich hoch (31,1 % vs. 30,1 %). Für die affektiven Störungen (Depressionen und andere Störungen aus dem depressiven Störungsspektrum wie Dysthymie oder Bipolare Störungen) sowie für Angststörungen gilt dasselbe – für Deutschland kann demzufolge auf Bevölkerungsebene und für die zahlenmäßig wichtigsten Diagnosegruppen keine generelle Zunahme psychischer Störungen 46 seit Ende der 1990er Jahre verzeichnet werden. Abbildung 2 zeigt, dass die Häufigkeit psychischer Störungen laut den Abrechnungsdaten der BKK von 21,4 % im Jahr 2009 auf 30,5 % im Jahr 2013 deutlich angestiegen ist und sich den epidemiologischen Häufigkeiten über die Zeit angenähert hat. Krankschreibungen aufgrund psychischer Störungen betreffen nur einen relativ kleinen Anteil der Fälle, sind aber ebenfalls gestiegen. Die Zunahme psychischer Diagnosen in Abrechnungsdaten scheint somit nicht auf eine echte Zunahme psychischer Störungen zurückführbar. Wie lässt sie sich dann erklären? Bei der Zunahme der Diagnosen laut BKK kann eine Annäherung an die wahre Häufigkeit eine Rolle spielen, etwa durch eine stärkere Inanspruchnahme des Hilfesystems durch Betroffene – z. B. infolge einer geringeren Stigmatisierung psychisch Kranke, oder aufgrund besser ausgebauter Versorgungsangebote. Diese Entwicklung könnte ab einem gewissen Punkt jedoch auch dazu führen, dass sich Menschen zu schnell als behandlungsbedürftig erleben und auch bei „normalen“, vorübergehenden psychischen Betriebskrankenkassen 04 | 2015 Betriebskrankenkassen 04 | 2015 Patienten. Beispielsweise wird aktuell von einem Versorgungsmissstand insbesondere bei schwer psychisch Kranken in Deutschland ausgegangen. GIBT ES REGIONALE UNTERSCHIEDE IN DER HÄUFIGKEIT PSYCHISCHER STÖRUNGEN? In den Abrechnungsdaten werden immer wieder große regionale Unterschiede im Vorkommen und der Behandlung psychischer Störungen deutlich. So werden Depressionen bspw. insbesondere in Süddeutschland (Bayern und Baden-Württemberg) häufiger diagnostiziert als im Norden oder Osten Deutschlands und in Großstädten (z. B. Berlin, Hamburg, München) häufiger als in ländlichen Gegenden. Ob diese Unterschiede am tatsächlichen, regionalen Bedarf Betroffener orientiert sind oder möglicherweise eine Über, Unter- oder Fehlversorgung anzeigen, ist jedoch fraglich. Möglicherweise gibt es regional unterschiedliche Diagnosegewohnheiten. Es könnte auch sein, dass solche Unterschiede lediglich unterschiedliche Behandler-Dichten abbilden (z. B. indem in Gegenden mit nur wenig Psychiatern 47 WISSENSCHAFT WISSENSCHAFT » In Deutschland ist auf Bevölkerungsebene und für die zahlenmäßig wichtigsten Diagnosegruppen keine generelle Zunahme psychischer Störungen seit Ende der 1990er Jahre erkennbar. « und Psychotherapeuten allein deswegen weniger Diagnosen gestellt werden). Grundsätzlich sind regionale Variationen psychischer Störungen denkbar: Die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen ist im Allgemeinen durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener Risikofaktoren bedingt, so dass im Zusammenhang mit der soziodemografischen Bevölkerungsstruktur auch regionale Unterschiede in der Verteilung solcher Faktoren und folglich entsprechende Häufigkeitsunterschiede möglich sind. Die Analyse regionaler Unterschiede ist jedoch ein relativ neues Feld in der Versorgungsforschung, Auswertungen der epidemiologischen Daten des DEGS1-MH zur tatsächlichen Verteilung psychischer Störungen liegen daher nur für einen Ost-West-Vergleich und nach dem Grad der Urbanisierung (Einwohnerzahl) vor. Zwischen den neuen und den alten Bundesländern gibt es dabei keine nennenswerten Unterschiede. Die Rate an Personen mit psychischen 48 FAZIT Anhand der vorgestellten Ergebnisse des BGS98 und des DEGS1-MH gibt es keinen Grund zur Annahme, Deutschland werde immer kränker. Die Zunahme psychischer Störungen in den Daten von Kostenträgern scheint demnach etwas anderes abzubilden: Früher wurden psychische Störungen scheinbar häufiger übersehen. In den letzten Jahren scheint es somit eine Annäherung an die wahre Häufigkeit zu geben. Jedoch werden sie nun eventuell sogar teilweise überdiagnostiziert. Unter Umständen werden diagnostische „Etikettierungen“ erzwungen, indem bei den Sozialversicherungen die Leistungsabrechnung in der Regel an die Vergabe von Diagnosen gebunden ist. Die Zunahme diagnostizierter psychischer Störungen im Versorgungsgeschehen kann somit nicht einfach mit einer besseren Versorgung an sich gleichgesetzt werden. Darüber hinaus ist grundsätzlich zu beachten, dass sich aus dem Störungen in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern ist mit 32 % etwas höher ist als zum Beispiel in Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern – hier liegt die Rate bei etwa 27 %. Spezifische Stressfaktoren erhöhen möglicherweise das Risiko für psychische Störungen in der städtischen Umgebung, wobei insbesondere die Verarbeitung von sozialem Stress bedeutsam scheint - wie z. B. infolge sozialer Benachteiligung, mangelnder sozialer Unterstützung oder vermehrter „Anomie“ (Orientierungslosigkeit, Verhaltensunsicherheit und gesellschaftlicher Desintegration) in Großstädten. Vorliegen einer psychischen Störung nicht automatisch Behandlungsbedarf ergibt. Wie bei körperlichen Erkrankungen auch, gibt es eine große Variation hinsichtlich Schweregrad und Beeinträchtigung aufgrund psychischer Störungen. Inwiefern eine Behandlung indiziert ist, hängt nicht nur vom Vorhandensein einer psychischen Störung ab, sondern auch vom Vorhandensein effektiver Behandlungsmaßnahmen sowie von der subjektiven Behandlungsbedürftigkeit. Zudem stellt sich die Frage nach der Gerechtigkeit der Verteilung von Ressourcen im Versorgungsgeschehen, da nicht nur die Häufigkeiten psychischer Störungen in den Abrechnungsdaten, sondern auch Versorgungsangebote regional variieren. Dies scheint jedoch kaum mit Variationen tatsächlicher Häufigkeiten einherzugehen – allerdings stehen derartige kleinräumige Untersuchungen noch aus. BKK GESUNDHEITSATLAS 2015 Blickpunkt Psyche Depressionen und Burn-out auf dem Vormarsch? Im Gesundheitsatlas 2015 untersuchen Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis, warum psychische Erkrankungen in einigen Regionen signifikant häufiger vorkommen und welche Probleme es mit regionalen Disparitäten gibt. Welche Lösungen sind hierfür zu entwickeln oder bereits vorhanden? Mehr unter: www.bkk-dv.de/publikationen Betriebskrankenkassen 04 | 2015 Betriebskrankenkassen 04 | 2015 49