In: Widerspruch Nr. 29 Geist und Gehirn (1996), S. 104

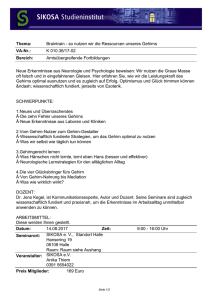

Werbung