4 Psychosomatische Krankheitsmodelle

Werbung

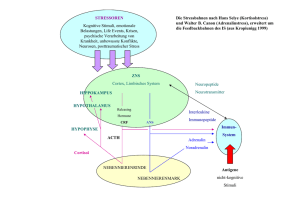

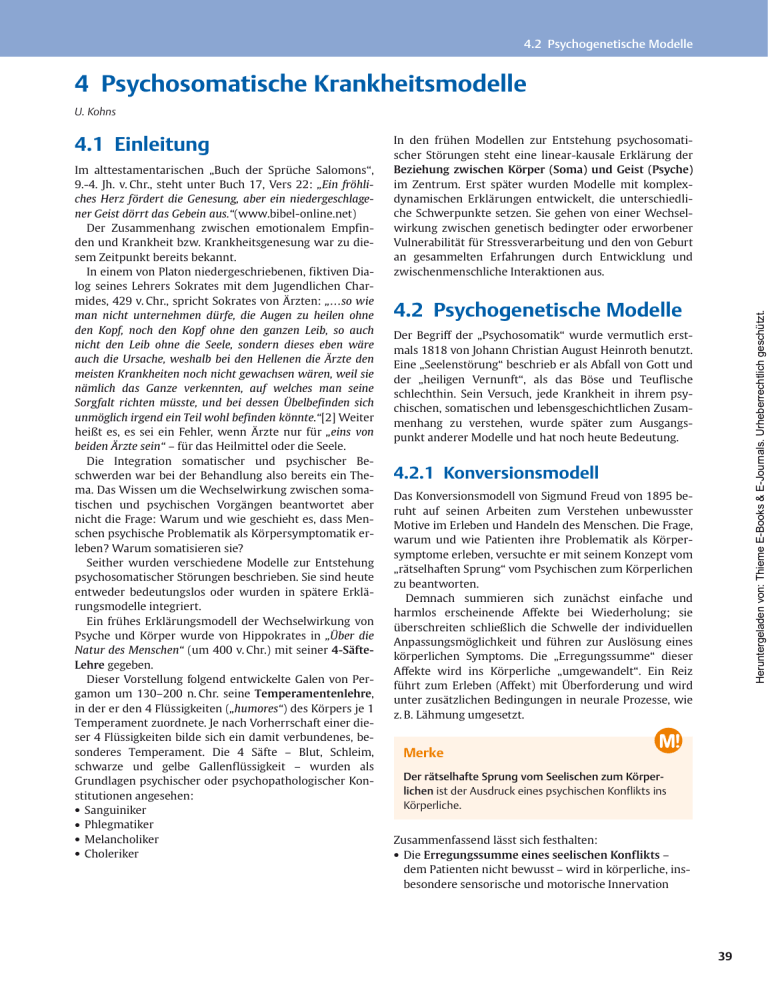

4.2 Psychogenetische Modelle 4 Psychosomatische Krankheitsmodelle U. Kohns Im alttestamentarischen „Buch der Sprüche Salomons“, 9.-4. Jh. v. Chr., steht unter Buch 17, Vers 22: „Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus.“(www.bibel-online.net) Der Zusammenhang zwischen emotionalem Empfinden und Krankheit bzw. Krankheitsgenesung war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. In einem von Platon niedergeschriebenen, fiktiven Dialog seines Lehrers Sokrates mit dem Jugendlichen Charmides, 429 v. Chr., spricht Sokrates von Ärzten: „…so wie man nicht unternehmen dürfe, die Augen zu heilen ohne den Kopf, noch den Kopf ohne den ganzen Leib, so auch nicht den Leib ohne die Seele, sondern dieses eben wäre auch die Ursache, weshalb bei den Hellenen die Ärzte den meisten Krankheiten noch nicht gewachsen wären, weil sie nämlich das Ganze verkennten, auf welches man seine Sorgfalt richten müsste, und bei dessen Übelbefinden sich unmöglich irgend ein Teil wohl befinden könnte.“[2] Weiter heißt es, es sei ein Fehler, wenn Ärzte nur für „eins von beiden Ärzte sein“ – für das Heilmittel oder die Seele. Die Integration somatischer und psychischer Beschwerden war bei der Behandlung also bereits ein Thema. Das Wissen um die Wechselwirkung zwischen somatischen und psychischen Vorgängen beantwortet aber nicht die Frage: Warum und wie geschieht es, dass Menschen psychische Problematik als Körpersymptomatik erleben? Warum somatisieren sie? Seither wurden verschiedene Modelle zur Entstehung psychosomatischer Störungen beschrieben. Sie sind heute entweder bedeutungslos oder wurden in spätere Erklärungsmodelle integriert. Ein frühes Erklärungsmodell der Wechselwirkung von Psyche und Körper wurde von Hippokrates in „Über die Natur des Menschen“ (um 400 v. Chr.) mit seiner 4-SäfteLehre gegeben. Dieser Vorstellung folgend entwickelte Galen von Pergamon um 130–200 n. Chr. seine Temperamentenlehre, in der er den 4 Flüssigkeiten („humores“) des Körpers je 1 Temperament zuordnete. Je nach Vorherrschaft einer dieser 4 Flüssigkeiten bilde sich ein damit verbundenes, besonderes Temperament. Die 4 Säfte – Blut, Schleim, schwarze und gelbe Gallenflüssigkeit – wurden als Grundlagen psychischer oder psychopathologischer Konstitutionen angesehen: ● Sanguiniker ● Phlegmatiker ● Melancholiker ● Choleriker In den frühen Modellen zur Entstehung psychosomatischer Störungen steht eine linear-kausale Erklärung der Beziehung zwischen Körper (Soma) und Geist (Psyche) im Zentrum. Erst später wurden Modelle mit komplexdynamischen Erklärungen entwickelt, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Sie gehen von einer Wechselwirkung zwischen genetisch bedingter oder erworbener Vulnerabilität für Stressverarbeitung und den von Geburt an gesammelten Erfahrungen durch Entwicklung und zwischenmenschliche Interaktionen aus. 4.2 Psychogenetische Modelle Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 4.1 Einleitung Der Begriff der „Psychosomatik“ wurde vermutlich erstmals 1818 von Johann Christian August Heinroth benutzt. Eine „Seelenstörung“ beschrieb er als Abfall von Gott und der „heiligen Vernunft“, als das Böse und Teuflische schlechthin. Sein Versuch, jede Krankheit in ihrem psychischen, somatischen und lebensgeschichtlichen Zusammenhang zu verstehen, wurde später zum Ausgangspunkt anderer Modelle und hat noch heute Bedeutung. 4.2.1 Konversionsmodell Das Konversionsmodell von Sigmund Freud von 1895 beruht auf seinen Arbeiten zum Verstehen unbewusster Motive im Erleben und Handeln des Menschen. Die Frage, warum und wie Patienten ihre Problematik als Körpersymptome erleben, versuchte er mit seinem Konzept vom „rätselhaften Sprung“ vom Psychischen zum Körperlichen zu beantworten. Demnach summieren sich zunächst einfache und harmlos erscheinende Affekte bei Wiederholung; sie überschreiten schließlich die Schwelle der individuellen Anpassungsmöglichkeit und führen zur Auslösung eines körperlichen Symptoms. Die „Erregungssumme“ dieser Affekte wird ins Körperliche „umgewandelt“. Ein Reiz führt zum Erleben (Affekt) mit Überforderung und wird unter zusätzlichen Bedingungen in neurale Prozesse, wie z. B. Lähmung umgesetzt. Merke H ● Der rätselhafte Sprung vom Seelischen zum Körperlichen ist der Ausdruck eines psychischen Konflikts ins Körperliche. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Erregungssumme eines seelischen Konflikts – dem Patienten nicht bewusst – wird in körperliche, insbesondere sensorische und motorische Innervation ● 39 Psychosomatische Krankheitsmodelle Der Konflikt wird „konvertiert“, d. h. als „Ausdruckserkrankung“, z. B. als eine psychogene Gangstörung wahrgenommen. Freud sah in der Konversion eine Störung, die das willkürmotorische System und die Sensorik betrifft. Er selbst hat das Konversionsmodell nicht als allgemeines Entstehungsmodell für psychosomatische Krankheiten aufgefasst. Heute entspricht es weitgehend dem neurotischen Konfliktmodell für die Entstehung psychosomatischer Störungen. Merke Konversionsmodell H ● Im Kindes- und Jugendalter können sich andauernde, affektive Anspannungen summieren. Wird der auslösende Konflikt nicht gelöst, indem er wegfällt oder ausgeglichen wird, bleibt die Erregungssumme bestehen. Bei altersbedingter Unreife der Sprachkompetenz oder bei Vorliegen eines bedrohlichen Affekts mit drohender Gefährdung, kommt der Konflikt nicht zur Sprache und es geschieht keine Erregungsminderung. Der Spannung auslösende Konflikt wird symbolhaft im Verhalten oder in körperlichen Störungen ausgedrückt – konvertiert. In der Praxis entsprechen gerade die mit starker Wut und Angst verbundenen psychosomatischen Störungen am ehesten dem Konversionsmodell. 4.2.2 Konstitutionsmodell Im Konstitutionsmodell nach Ernst Kretschmer (1921) wird eine Zuordnung von 3 Körperbautypen zu 3 wesentlichen Charaktereigenschaften gemacht und deren Bezug zu psychischen Störungen beschrieben: ● Leptosom ● Pykniker ● Athletiker Psychische Erkrankungen sind die 3. Stufe der jeweiligen Merkmalsausprägung. Das Modell hat mit seiner Spezifität keine Bedeutung. 4.2.3 Bindungstheoretisches Modell Das bindungstheoretische Modell nach Bowlby, Ainsworth und Grossmann (um 1969), geht von verinnerlichten, frühen Erfahrungen mit Bindungspersonen aus (s. Kap. 2.5.4). Aus diesen Beziehungserfahrungen entsteht ein inneres Bild von sich und anderen Menschen, das als 40 Bindungsrepräsentation zum lebenslangen Arbeitsmodell (working model) für Denken, Fühlen und Verhalten wird. Konflikthafte frühe Beziehungserfahrungen haben ungünstige, unsichere Bindungsmuster, gestörte Identitätsentwicklung und später dysfunktionale Beziehungsmuster zur Folge. Unsichere Bindungsrepräsentationen werden signifikant häufiger bei Personen mit psychopathologischen Störungen gefunden und gehen mit erhöhter Stressreagibilität durch Sensitivierung der Hypothalamus-Nebennierenrinden-Achse einher. Das hat gehäuft psychosomatische Störungen zur Folge. Diese Störungen werden auf unbewusste, dysfunktionale Beziehungskonfliktmuster zurückgeführt. Menschen mit sicherer Bindungsrepräsentation haben hingegen eine erhöhte Stressschwelle und können emotionalen Stress mit einer besseren Stressantwort überwinden. 4.2.4 Modell der Desomatisierung und Resomatisierung Das Modell der De- und Resomatisierung von M. Schur (1955) beschreibt eine „rückschreitende“ Belastungsverarbeitung als Auslöser. Beim Säugling oder jungem Kind besteht noch eine Einheit psychischer und körperlicher Vorgänge: Hoch belastende affektive Zustände (Angst, Ärger, Wut) oder hoch belastende somatische Zustände (Hunger, Durst, Schmerz) finden in motorischer Unruhe, vegetativen Überreaktionen und abweichendem Verhalten ihren Ausdruck. Mit Ausdifferenzierung der Ich-Funktionen und mit Reifungsvorgängen zur besseren Regulationsfähigkeit kommt es zur Desomatisierung: Affektive Zustände werden weniger oder gar nicht in körperlichen Vorgängen ausgedrückt und umgekehrt. Unter krisenhaften Belastungen wie einer äußeren oder inneren Gefahr, verbunden mit hoher psychischer Anspannung, kann es dann zu einer unbewussten Regression hin zu frühkindlichen Bewältigungs- und Verhaltensmustern mit somatischen Reaktionen kommen: der Resomatisierung. Merke H ● In der Praxis kann die Resomatisierung als Folge von nicht mehr erträglichen, psychischen Spannungszuständen bei Kindern und Jugendlichen beobachtet werden: dazu gehören gesteigerte vegetative Reaktionen wie Erbrechen, Durchfälle, Schmerzen oder Essstörungen. Trotz eines fortgeschrittenen Alters mit Desomatisierung, sind Resomatisierung und Regression in nicht altersentsprechendes, „jüngeres“ Verhalten erkennbar: ● Hyperaktivität ● Zunahme von Impulsivität ● Weglaufen ● Wutanfälle ● Panik- und Schreiattacken Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. ● umgesetzt. Äußerlich ist dieser Konflikt als körperliches Phänomen wahrnehmbar. Das Konversionssymptom wird als Symbolisierung von Konflikten, Wünschen, Befürchtungen oder Phantasien in einer für den Patienten nicht mehr verständlichen Körpersprache gesehen. Ein Symptom hierfür ist die Gebärdensprache. 4.2 Psychogenetische Modelle Merke Die Spezifitätshypothese von Franz Alexander (1951), dem „Vater“ der psychoanalytischen Psychosomatik, sieht in Konflikten den Auslöser affektiver Spannungszustände, die von einer definierten somatischen Reaktion begleitet werden. Typische Persönlichkeitsstrukturen werden bestimmten, psychosomatischen Erkrankungen zugeordnet und jedem Körpersymptom eine spezifische Konfliktsituation. In der Regel liegt im Abhängigkeitskonflikt der Auslöser für psychosomatische Störungen. Die behauptete Spezifität der Persönlichkeitsstrukturen und der Konfliktsituation bei der Somatisierung wird strittig diskutiert. Die zu beobachtenden Konstitutionsund Dispositionsfaktoren bei Personen mit psychosomatischen Störungen entsprechen in Teilen der Hypothese. Eine Spezifität der Störung in Abhängigkeit von der Persönlichkeitsstruktur bzw. dem auslösenden Konflikt und umgekehrt wird nicht angenommen. Merke H ● In der Praxis kann die Spezifitätshypothese sehr wohl belegt werden: Bei psychosomatischen Störungen sind sowohl konstitutionelle, disponierende Persönlichkeitseigenschaften auf dem Hintergrund genetischer oder familiärer Prägung als auch ein Abhängigkeitskonflikt von Kindern und Jugendlichen mit einem erheblichen affektiven Stau Auslöser für psychosomatische Störungen. 4.2.6 Konzept der 2-phasigen Verdrängung Im Konzept der 2-phasigen Verdrängung nach Alexander Mitscherlich (1953) steht das „Affektäquivalent“ im Zentrum: das körperliche Symptom als Begleiterscheinung starker, bewusster oder unbewusster Affekte. In einer 1. Phase führt eine starke, anhaltende Belastung wie ein realer oder phantasierter Objektverlust zur Mobilisation psychischer Abwehrkräfte. In einer 2. Phase kommt es durch Anhalten der Belastung für das eingeengte Ich zur Verschiebung der Abwehr in körperliche (somatische) Symptome. Schließlich werden nur noch die körperlichen Symptome (das Affektäquivalent) vom Patienten wahrgenommen und nicht mehr die Belastung oder der auslösende Konflikt. H ● Oft werden komplexe Zusammenhänge vom somatischen Symptom und möglichen emotionalen Hintergründen, die nicht mehr wahrgenommen werden, in alltagsüblicher Sprache auf den Punkt gebracht: ● „Der Schreck ist in die Glieder gefahren.“ ● „Da platzt mir der Kragen“ - als Hinweis auf vegetative, am Hals spürbare Symptome. ● „Es liegt mir etwas im Magen.“ ● „Es zerreißt ihm den Kopf.“ ● „Das bricht ihm das Herz.“ Das alles sind Hinweise auf ungelöste Konflikte und fortbestehende emotionale Belastungen. Hinter den Redewendungen verbergen sich oft schwere Belastungen, die nur bildhaft ausgesprochen und als somatisches Symptom berichtet werden. Der auslösende Konflikt aber wird nicht mehr wahrgenommen und kann nicht besprochen werden. Nur das somatische Symptom, nicht die Anspannung oder der Auslöser stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 4.2.5 Spezifitätshypothese 4.2.7 Alexithymie-Modell Im Alexithymie-Modell von Pierre Marty (1957) steht die Alexithymie, die sog. „Gefühlsblindheit“ im Mittelpunkt – die Unfähigkeit, Gefühle hinreichend wahrnehmen und beschreiben zu können. Die Patienten sind in ihrer Erlebnisfähigkeit zu stark eingeengt, um seelische Prozesse wie innere Konflikte und Widersprüche wahrzunehmen, d. h. sie psychisch zu repräsentieren. Die schweren emotionalen Belastungen können dann nicht verarbeitet werden. Die dennoch „andrängende“ Emotion wird dadurch beherrscht, dass sie auf eine biologische Ebene „abgeleitet“ wird. An Stelle der seelischen Verarbeitung tritt die biologische Verarbeitung der Krankheit. Das Leiden von Menschen mit eingeschränkter Gefühls- und Konfliktwahrnehmung besteht hauptsächlich in körperlichen Beschwerden und nicht in der Gefühlswahrnehmung. Bestätigt wird das Modell in verschiedenen Forschungsergebnissen: ● signifikant niedrigere Werte in der Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) von Patienten mit somatoformen Störungen; verglichen mit Patienten mit affektiven Störungen, Zwangs-, Angst-, Ess- und Anpassungsstörungen ● Entkopplung von emotionalen und physiologischen Reaktionen (Blutdruck, Herzfrequenz etc.) bei alexithymen Patienten ● Unterschiede in der regionalen Durchblutung in den Affekt steuernden Hirnstrukturen, v. a. im anterioren Gyrus cinguli ● „Blindheit“ für soziale Situationen (Dekodierungsschwäche) mit geringerer Zugänglichkeit zu sozialer Unterstützung 41 Merke H ● Alexithyme Patienten finden sich in der Praxis unter denen, die Erfahrungen mit Missbrauch, Misshandlung und schwerer Vernachlässigung gemacht haben. Diese „Seelenblindheit“ und Dekodierungsschwäche kann zum Auslöser für zusätzliche psychosomatische Störungen werden bei: ○ Patienten mit schweren affektiven Störungen ○ Störungen des autistischen Formenkreises ○ Bindungsstörungen ○ schwer traumatisierten Patienten und Jugendlichen mit Substanzmissbrauch 4.3 Psychobiologische Modelle Merke H ● Bei Kindern und Jugendlichen können Erfahrungen durch die verschiedenen Lernmodelle zur Verstärkung oder zum Abbau somatischer oder psychischer Belastungen führen. Gelernte, konditionierte Konflikt- und Belastungsverleugnung tragen in der Regel nicht zur Konfliktlösung bei – sie verhindern den Abbau emotionaler Belastung und sind Auslöser für psychosomatische Störungen. Positive Erfahrungen als unmittelbare Folge psychosomatischer Symptome im Hinblick auf kurzfristige Entlastung von Anforderungen oder die Erfahrung von Zuwendung, werden als Symptomgewinn abgespeichert; sie sind kein Anlass für Konflikt- und Belastungsverminderung. Die psychosomatische Störung wird aufrechterhalten und die Lösung der ihr zugrunde liegenden Konflikte erschwert. 4.3.1 Modell des Situationskreises Das Modell des Situationskreises von Thure von Uexküll, dem Begründer der psychosomatischen Medizin, wurde 1979 zum Grundlagenwerk der psychosomatischen Medizin: Nicht die Krankheit, sondern der Kranke sollte im Mittelpunkt stehen und Gegenstand der Medizin sein. Krankheit wird darin gesehen als Ausdruck einer Störung der Passung zwischen der subjektiv konstruierten Wirklichkeit, die der Kranke aufgrund seiner gesammelten Erfahrungen aufgebaut hat, und der ständigen Notwendigkeit, neue Wahrnehmungen an die bisherigen Erfahrungen anzupassen. Mit dem systemischen Konzept einer integrierten Medizin gilt dieser Dualismus von Leib und Seele als überwunden. 4.4 Psychophysiologische Modelle 4.4.1 Behaviorales Modell Im behavioralen Modell als lerntheoretisches Konzept von Albert Bandura (1960) werden somatische Funktionsstörungen als Ergebnisse fehlgeleiteter Verhaltensund Konditionierungsprozesse aufgefasst. Kinder/Jugendliche lernen Verhalten und Konfliktbewältigung am Beispiel von Bezugspersonen, Idolen, Gleichaltrigen und sozialen Gruppen. Die Erfahrungen von positiver oder negativer Verstärkung (Belohnung, Gewinn oder Hemmung, Nachteil) werden zur Motivation für Verhalten und Konfliktbewältigung. Die unterschiedlichen Formen des Lernens von Anderen wirken sich auf die Motivation und die eigene Erwartung an Selbstwirksamkeit im Umgang mit psychosomatischen Symptomen aus: ● Modelllernen ● Nachahmungslernen ● Beobachtungslernen ● Imitationslernen ● sozial-kognitives Lernen 42 4.4.2 Stressmodell Das Stressmodell psychosomatischer Störungen hat seinen Ursprung im transaktionalen Stressmodell von Richard Lazarus (1974). Stress entsteht nach Lazarus bei einem Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen an eine Person, ihren persönlichen Möglichkeiten und den zur Verfügung stehenden Ressourcen, um die Anforderungen zu bewältigen. Stress wird als Folge misslingender Anpassung an äußere Bedingungen oder gestellte Erwartungen gesehen. Für die Auslösung einer psychophysiologischen Stressreaktion ist aber nicht die objektive Art des Reizes oder der Situation entscheidend, sondern deren subjektive, „primäre Bewertung“ als positiv, gefährlich oder irrelevant. Die „sekundäre Bewertung“ analysiert, ob ausreichende oder mangelnde Ressourcen zur Stressreduktion verfügbar sind. Die nachfolgende Stressbewältigung, das Coping, kann dann problem- oder emotionsorientiert erfolgen. Im günstigen Fall kommt es zur Neubewertung der Situation, Überwindung des Stresses und zum Lernen für spätere Stresssituationen. Diese Reaktionskaskade wird von einem individuellen, „inneren Skript“ bestimmt. Denn was für den Einen Stress bedeutet, wird vom Anderen nicht als Stress empfunden. Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Psychosomatische Krankheitsmodelle Stressmodell H ● Im Kindes- und Jugendalter, beginnend im Säuglingsalter, kann bei psychosomatischen Symptomen in der Regel ein Ungleichgewicht beobachtet werden zwischen: gestellten Anforderungen und den verfügbaren Möglichkeiten, diese zu erfüllen oder abzuwehren. Erwartungen, die nicht dem Entwicklungsalter entsprechen, überhöhte Selbstanforderung und emotionale Belastungen werden zu akuten oder chronischen Konflikten, von denen Kinder/Jugendliche überfordert sein können. Ihnen stehen aufgrund ihres Entwicklungsalters oder aufgrund sozialbedingter Mängel an genetischer oder erworbener Resilienz, die notwendigen Mechanismen zur Belastungsund Konfliktbewältigung nicht zur Verfügung. Es kommt zum Dauerstress mit psychovegetativen Auswirkungen. 4.4.3 Biopsychosoziales Modell Die Entwicklung funktionell-bildgebender Verfahren hat zu einer Vielzahl an Einzelbefunden geführt, die ein erweitertes Verständnis der Entstehung psychosomatischer Symptome möglich machen. Dazu zählen: ● funktionelle Magnetresonanztomografie = fMRT ● Positronen-Emissions-Tomografie = PET ● Single-Photon-Emissions-Computertomografie = SPECT Die neurophysiologische Stressreaktion – ausgelöst durch psychosoziale oder somatische Stressoren – hat ihren Beginn in der Amygdala, wo alle bewussten und unbewussten Reize von innen oder außen kontrolliert werden. Die Reizantwort wirkt auf Hirnstamm und autonomes Nervensystem sowie die Hypothalamus-Hypophyse-Nebennieren-Achse ein. Enge Verbindungen der Amygdala zu Netzwerken in der Kortiko-Frontalregion üben Einfluss auf die Kognitions- und Emotionsverarbeitung, wie die ausgeschütteten Stresshormone, aus. Sie können: ● die Blockade neuraler Netzwerke bewirken. ● Auslöser für Degeneration neuraler Netzwerke und Zentren sein. ● eine lebenslange, übersteigerte Empfindlichkeit für äußere und innere Reize auslösen. ● gerade in den frühen Lebensjahren die Entwicklung und Verschaltung sich entwickelnder Hirnregionen stören. ● zu dauerhaften Funktionsstörungen führen in der: ○ Kognition ○ Affektauslösung und -regulation ○ sensorischen Verarbeitung ○ Handlungsorganisation Bildgebend sind derartige Veränderungen nachgewiesen bei: ● Persönlichkeitsstörungen ● dissoziativen und somatoformen Störungen ● Verhaltensstörungen der Impulsivitäts- und Aufmerksamkeitsregulation ● Schmerzpatienten Stressempfindlichkeit, Störungen im Immunsystem und somatische Störungen sind lebenslange Folgen. 4.4.4 Vulnerabilitätsmodell Das Vulnerabilitätsmodell der Psychosomatik steht in engem Bezug zum Stressmodell. Unter psychischer Vulnerabilität einer Person wird die Anfälligkeit oder Sensibilität, z. B. für psychische Störungen verstanden. Verbunden mit der zusätzlichen Störung der Selbstregulationsfähigkeit des Organismus, kann es bei Vorliegen der Vulnerabilität zu psychosomatischen Störungen kommen. Menschen sind bei emotionalen Belastungen unterschiedlich vulnerabel und regulationsfähig, was genetisch determiniert oder später erworben sein kann. Gibt es neben der Vulnerabilität zusätzlich akute oder chronische Stressfaktoren wird das Erkrankungsrisiko für psychosomatische Störungen erhöht. Insbesondere dann, wenn Bewältigungsstrategien (Coping) altersbedingt oder nicht erworben fehlen. Menschen mit Einschränkungen im biologisch-somatischen, psychischen und/oder sozialen Bereich haben ein erhöhtes Risiko, bei emotionalen Belastungen psychosomatisch zu erkranken. Merke Vulnerabilitätsmodell Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Merke 4.4 Psychophysiologische Modelle H ● Im Kindes- und Jugendalter stehen naturgemäß Fähigkeiten zur Konflikt- oder Stressverarbeitung umso weniger zur Verfügung, je jünger oder je beeinträchtigter der Betroffene ist, z. B. aufgrund einer Entwicklungsstörung. Zusätzlich führen frühe, beeinträchtigende Erfahrungen oder Traumatisierungen zu unsicheren Bindungsmustern und erworbener Stressintoleranz – Zeichen einer früh erworbenen Vulnerabilität. Psychosoziale Anforderungen mit fehlenden, psychosozialen Ressourcen sind nicht selten Ursache chronifizierter, psychobiologischer Stressreaktionen. Das zusätzliche Fehlen positiver Modelle, mit deren Hilfe ausreichende Erfahrungen und Strategien zur Konfliktund Stressbewältigung hätten erworben werden können, ist ein weiterer Faktor bei der Entstehung und Bewältigung der psychosomatischen Störungen. Alltäglich finden sich Kinder oder Jugendliche in der Praxis ein, für deren Symptomatik dieses Erklärungsmodell gültig ist. 43 Psychosomatische Krankheitsmodelle ● ● Das integrative Modell der Psychosomatik versucht, die Komplexität der Selbstorganisation und Anpassung des Menschen zu beschreiben. Krankheitsauslösende Faktoren sind demnach zu finden in: ● genetischen Grundlagen ● frühen Bindungserfahrungen ● späteren Interaktionserfahrungen ● Traumatisierungen und sozialen Umweltbedingungen Psychosomatische Störungen als biopsychosoziale Störbilder anzusehen macht es möglich, Betroffene zu verstehen unter Berücksichtigung ihrer: ● genetischen Disposition ● Vulnerabilität ● frühen Bindungserfahrungen ● späteren Lebens- und Interaktionserfahrungen ● Denk-, Emotions- und Verhaltensmuster ● Resilienzfaktoren ● zur Verfügung stehenden Ressourcen Zu diesem Verständnis muss der betroffenen Person ebenfalls verholfen werden. Unter Berücksichtigung der zentralen Inhalte verschiedener Modelle ist die folgende Übersicht zur Entstehung psychosomatischer Störungen entstanden (▶ Abb. 4.1). Ein vegetativer Dauererregungszustand infolge Stresssensibilität und -fehlregulation führt zu psychosomatischen Symptomen, die als Entlastungsversuche bei mangelnder Konfliktverarbeitung angesehen werden können. Stressauslöser sind auch bei Kindern/Jugendlichen häufige emotionale Überforderungen. Dazu tragen kindliche Risikofaktoren bei wie: Dauererregungszustand psychosomatisches Syndrom Stresssensibilität und -fehlregulation genetische Vulnerabilität 44 ● Entwicklungsstörungen Entwicklungskrisen abweichendes Temperament Auch zu Überforderung führen können familiäre Risikofaktoren wie: ● Bindungsmangel ● Verlusterfahrungen eines Elternteils ● psychische Krankheiten der Eltern ● sozioökonomischen Risiken ● Traumatisierung wie nach Vernachlässigung und Misshandlung Ebenfalls zu den Stressauslösern bei Kindern und Jugendlichen zählen soziale Risikofaktoren, die im schulischen und/oder sozialen Umfeld zu finden sind, wie z. B.: ● kognitive Überforderung ● Desintegration ● Misshandlung ● Risikomilieu ● Traumatisierung Fehlende soziale Unterstützung, defizitäre Lernmodelle und Symptom verstärkende Lernerfahrungen führen zu dysfunktionalem, d. h. Symptome nicht überwindendem Verhalten. Zu diesen Symptomen und störungsfördernden Faktoren kommen oft hinzu: ● eine genetische Disposition mit erhöhter Vulnerabilität ● defizitäre Bindungserfahrungen ● beeinträchtigende Persönlichkeitsfaktoren mit gesteigerter Affektivität und erniedrigter Stressschwelle Entlastungsversuch Mangel an Strategien zur Konfliktverarbeitung emotional überfordernde Anforderung dysfunktionales Verhalten bei Symptomen kindliche, familiäre und soziale Risikofaktoren Fehlen sozialer Unterstützung ungünstige Bindungserfahrungen erworbene Persönlichkeitsfaktoren Mangel an Bewältigungsstrategien Abb. 4.1 Modell der Entstehung psychosomatischer Symptome Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 4.4.5 Integratives Modell 4.6 Literatur Fehlen zusätzlich altersbedingt oder nicht erworben ausreichende Bewältigungsstrategien für die emotionalen Belastungen, können sich psychosomatische Störungen entwickeln. Störungen in jedem Alter zu verstehen. Andere und ältere Erklärungsmodelle können im Einzelfall zu einem Verständnis von Teilaspekten der Entstehung psychosomatischer Störung beitragen. 4.5 Fazit 4.6 Literatur [1] Hoffmann SO, Hochapfel FR. Neurotische Störungen und Psychosomatische Medizin. Mit einer Einführung in die Psychodiagnostik und Psychotherapie. 8. Aufl. Stuttgart: Schattauer Verlag; 2009 [2] Platon Charmides. Übers. u. mit Anm. versehen. Reclam, Stuttgart 1977 (Reclam UB 9 861) [3] Veit I. Praxis der Psychosomatischen Grundversorgung. Die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Stuttgart: Kohlhammer Verlag; 2010 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Mit dem integrativen Modell der Psychosomatik werden die Individualität der Entwicklung und der Lebenskontext der Betroffenen erfasst. Es berücksichtigt die körperlichpsychischen und sozialen Wechselwirkungen bei der Entwicklung der Störung, beginnend mit der Geburt, und hilft, die Komplexität der Entstehung psychosomatischer 45