2 1 Historische Notizen sische Wahrheit eine Begründung besitzt

Werbung

2

1 Historische Notizen

sische Wahrheit eine Begründung besitzt. Demnach sind Aussagen niemals grundlos wahr und lassen sich stets durch andere Aussagen rechtfertigen, deren Wahrheit bereits bewiesen wurde.

Characteristica universalis

Calculus ratiocinator

Falsch

Wahr

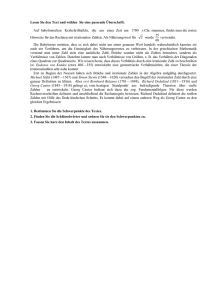

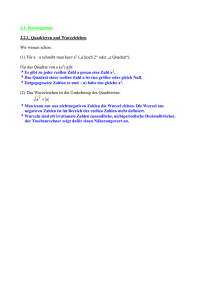

Abbildung 1.2: Sein Leben lang war Leibniz von der Idee gefesselt, eine Universalsprache (Characteristica universalis) zu ersinnen, in der sich die Objekte, Konzepte

und Beziehungen der realen Welt symbolisch erfassen lassen. Er war davon überzeugt, dass für diese Kunstsprache ein Regelwerk (Calculus ratiocinator) erschaffen

werden könne, mit dem sich der Wahrheitsgehalt einer Aussage im Sinne einer mechanischen Prozedur systematisch berechnen lässt.

Mit seinem visionären Denken war Leibniz seiner Zeit weit voraus. Er

träumte von einer Characteristica universalis, einer universellen Sprache, in der sich alle Facetten der menschlichen Erkenntnis in präziser

Form erfassen lassen. Seine Sprache war nicht als Lautsprache konzipiert. Stattdessen hatte er eine symbolische Notation im Sinn, in der einzelne Alphabetzeichen Objekte oder Konzepte der realen Welt repräsentieren und die Beziehungen, die zwischen den Objekten oder Konzepten

bestehen, auf der symbolischen Ebene sichtbar werden. Aufgrund der

formalen Natur seiner Sprache war Leibniz überzeugt, dass der Wahrheitsgehalt von Aussagen durch die Anwendung eines festen Regelwerks, des Calculus ratiocinator, auf systematische Weise berechnet

werden kann (Abbildung 1.2).

Leibniz wusste um das Ausmaß seines ehrgeizigen Projekts und unternahm zu keiner Zeit den Versuch, sein großes Ziel allein zu erreichen. Nichtsdestotrotz hielt er konkrete Pläne für dessen Umsetzung

bereit. In einem ersten Schritt galt es eine Enzyklopädie zu erstellen,

die das gesamte bis dato verfügbare Menschheitswissen in sich vereint.

Im zweiten Schritt war eine formale Sprache zu definieren, mächtig genug, um alle Konzepte und Beziehungen der erarbeiteten Wissensbasis

zu beschreiben. Im letzten Schritt galt es, die logischen Schlussregeln

auf die symbolische Ebene zu übertragen. Hierdurch wäre der formale

Schlussapparat geschaffen, mit dem sich wahre Aussagen auf mechanische Weise erzeugen und verifizieren ließen. Leibniz war der festen

Überzeugung, das Projekt mit einer Gruppe ausgewählter Wissenschaftler in rund fünf Jahren verwirklichen zu können. Zu Lebzeiten wurde

ihm die Chance nie geboten, und so verblieb die Characteristica universalis im Reich der Träume. Als vielleicht größter Visionär seiner Zeit

starb Gottfried Wilhelm Leibniz am 14. November 1716 im Alter von

70 Jahren – und mit ihm sein ehrgeiziges Projekt.

Es sollte noch mehr als 200 Jahre dauern, bis sein Traum zumindest teilweise in Erfüllung ging. Im neunzehnten Jahrhundert führten die Fortschritte im Bereich der symbolischen Logik zu der Entwicklung formaler Systeme, die einer Characteristica universalis im Leibniz’schen

Sinne in vielerlei Hinsicht nahe kommen. Heute sind wir mit der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik im Besitz künstlicher Sprachen, mit

denen wir mathematische Aussagen in symbolischer Form codieren und

durch die Anwendung fest definierter Schlussregeln logische Folgerungen ableiten können. Beide Logiken sind Gegenstand von Kapitel 2. In

Kapitel 3 werden wir auf der Prädikatenlogik die axiomatische Men-

1.1 Wahrheit und Beweisbarkeit

genlehre errichten. Diese wird sich als stark genug erweisen, um alle

Gebiete der klassischen Mathematik zu beschreiben, und dient heute

als formaler Unterbau für die gesamte moderne Mathematik.

Mit der fortschreitenden Formalisierung der Mathematik rückten Fragestellungen in den Vordergrund, die sich nicht mit Theoremen befassten,

die innerhalb eines formalen Systems abgeleitet werden konnten, sondern mit den Eigenschaften und Limitierungen der Systeme selbst. Zur

Blüte reifte dieser Forschungszweig, den wir heute als Metamathematik

bezeichnen, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Die seither gewonnenen Erkenntnisse sind gewaltig und zugleich verstörend.

Bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein zweifelte kaum ein Mathematiker ernsthaft daran, dass für jede mathematische Aussage ein Beweis

oder ein Gegenbeweis gefunden werden kann, wenn nur lange genug

danach gesucht wird. Dass Wahrheit und Beweisbarkeit in einem harmonischen Einklang stehen, war das ungeschriebene Dogma der Mathematik. Heute wissen wir, dass sich der Begriff der Wahrheit und der

Begriff der Beweisbarkeit selbst für einfache Theorien wie die Zahlentheorie nicht in Kongruenz bringen lassen. Es ist unmöglich, die Mathematik in einem formalen System einzufangen, in dem alle wahren

mathematischen Aussagen als solche bewiesen werden können.

Die Erkenntnisse des zwanzigsten Jahrhundert haben unser mathematisches Weltbild von Grund auf verändert. Indem sie fundamentale Grenzen aufzeigen, die wir niemals werden überwinden können, haben sie in

der Mathematik eine ganz ähnliche Bedeutung wie die Relativitätstheorie in der Physik. Heute wissen wir, dass ein Calculus ratiocinator nicht

existieren kann. Die Leibniz’sche Vision einer mechanisierbaren Mathematik, so verlockend sie auch sein mag, ist ein Traum, der niemals

Realität werden wird.

Die Überlegungen, die zu diesem Ergebnis führen, sind der Inhalt dieses

Buchs, und wir werden sie in den nächsten Kapiteln im Detail herausarbeiten. Soviel vorweg: Sie werden von so grundlegender Natur sein,

dass es kein Entrinnen gibt; die Mathematik entzieht sich jedem formalen Korsett.

An zwei Beispielen wollen wir demonstrieren, welche Auswirkungen

sich für die gewöhnliche Mathematik ergeben.

Vermutung 1.1 (Goldbach)

Jede gerade natürliche Zahl n > 2 lässt sich als Summe zweier

Primzahlen schreiben.

3

4

1 Historische Notizen

y

Goldbach'sche Vermutung

V

12000

10000

Abbildung 1.3: Nach der Goldbach’schen

Vermutung lassen sich alle geraden Zahlen n > 2 als Summe zweier Primzahlen

schreiben. In dem nebenstehenden Diagramm sind die geraden natürlichen Zahlen auf der x-Achse und die Anzahl der

möglichen Zerlegungen auf der y-Achse

aufgetragen. Die Goldbach’sche Vermutung ist genau dann wahr, wenn die xAchse frei von Datenpunkten bleibt. Auch

wenn vieles für die Wahrheit der Vermutung spricht, steht ein formaler Beweis bis

heute aus.

8000

6000

4000

2000

0

Gerade natürliche Zahlen > 2

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

x

Die Goldbach’sche Vermutung gehört zu den ältesten und bedeutsamsten Problemen der Zahlentheorie (Abbildung 1.3). Benannt ist sie nach

dem deutschen Mathematiker Christian Goldbach, der im Jahr 1742 in

einem Brief an den Schweizer Mathematiker Leonhard Euler die These

aufstellte, dass sich jede natürliche Zahl größer 2 als die Summe dreier

Primzahlen1 schreiben lässt (Abbildung 1.4). Die hier formulierte Variante wird auch als starke Goldbach’sche Vermutung bezeichnet, da sich

aus ihr die Gültigkeit der ursprünglich formulierten Variante ergibt.

Das zweite Beispiel stammt ebenfalls aus dem Gebiet der Zahlentheorie

und ist nicht weniger prominent:

Vermutung 1.2 (Primzahlzwillinge)

Es existieren unendlich viele Zahlen n mit der Eigenschaft, dass n

und n + 2 Primzahlen sind.

Tabelle 1.1 gibt eine Übersicht über die ersten 35 Primzahlzwillinge.

Jede der beiden hier aufgeführten Vermutungen macht eine Aussage

über die natürlichen Zahlen und ist entweder wahr oder falsch. Trotz1 In Goldbachs Definition ist die 1 ebenfalls eine Primzahl. Sonst wäre seine These

bereits für den Fall n = 4 widerlegt.

5

1.1 Wahrheit und Beweisbarkeit

Aus dem Brief von Christian Goldbach an Leonhard Euler

Leonhard Euler (1707 – 1783)

Abbildung 1.4: Im Jahr 1742 äußerte Christian Goldbach seine berühmte Vermutung in einem Brief an Leonhard Euler.

dem waren alle bisher getätigten Anstrengungen vergebens, sie zu beweisen oder zu widerlegen. Ob wir die Vermutungen mit den Mitteln

der Zahlentheorie überhaupt beweisen oder widerlegen können, wissen

wir nicht. Die Vehemenz, mit der sich beide einer Lösung bisher entzogen haben, mag den Verdacht der Unbeweisbarkeit nähren, Gewissheit

liefert sie freilich nicht.

Auch eine andere berühmte Vermutung der Zahlentheorie widersetzte

sich über dreihundert Jahre lang allen Versuchen, sie zu beweisen. Im

Jahr 1637 stellte der französische Mathematiker Pierre de Fermat die

Behauptung auf, dass die Gleichung

an + bn = cn

für n > 2 keine Lösung in den ganzen Zahlen besitzt (Abbildung 1.5).

Erst im Jahr 1995 konnte der Brite Andrew Wiles einen lückenlosen

Beweis für die Taniyama-Shimura-Vermutung vorbringen, aus der sich

der Fermat’sche Satz als Korollar ergibt [165, 195]. Ob für die Goldbach’sche Vermutung oder die Vermutung über die Existenz unendlich

vieler Primzahlzwillinge doch noch ein Beweis gefunden werden wird,

steht in den Sternen. Auch wenn sich die Anzeichen mehren [189, 191],

herrscht bis heute Unsicherheit.

Das Wissen über die Unvollständigkeit formaler Systeme ist die vielleicht größte Errungenschaft der mathematischen Logik des zwanzigsten Jahrhunderts und zweifelsfrei eine der verblüffendsten mathematischen Erkenntnisse überhaupt. In Kapitel 4 werden wir uns ausführ-

Primzahlzwillinge

(3, 5)

(5, 7)

(11, 13)

(17, 19)

(29, 31)

(41, 43)

(59, 61)

(71, 73)

(101, 103)

(107, 109)

(137, 139)

(149, 151)

(179, 181)

(191, 193)

(197, 199)

(227, 229)

(239, 241)

(269, 271)

(281, 283)

(311, 313)

(347, 349)

(419, 421)

(431, 433)

(461, 463)

(521, 523)

(569, 571)

(599, 601)

(617, 619)

(641, 643)

(659, 661)

(809, 811)

(821, 823)

(827, 829)

(857, 859)

(881, 883)

Tabelle 1.1: Die Primzahlzwillinge im Zahlenbereich zwischen 0 und 1000

6

Abbildung 1.5: Pierre de Fermat schrieb

sein berühmtes lateinisches Zitat im Jahr

1637 an den Rand seiner Ausgabe der

Arithmetica (siehe Abschnitt 1.2.1). Übersetzt lautet es wie folgt: „Es ist unmöglich, einen Kubus in zwei Kuben zu zerlegen oder ein Biquadrat in zwei Biquadrate

oder allgemein irgendeine Potenz größer

als die zweite in Potenzen gleichen Grades. Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis gefunden, doch ist der

Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen.“

Über 300 Jahre suchten Mathematiker erfolglos nach Fermats „wunderbarem Beweis“, und es gilt heute als sicher, dass

kein kurzer Beweis für seine Vermutung

existiert.

1 Historische Notizen

„Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum

in duos quadratoquadratos,

et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere. Cuius

rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.“

Pierre de Fermat

(1607 – 1665)

lich mit dieser Thematik auseinandersetzen und die Schlüsselergebnisse

sorgfältig herleiten.

In Kapitel 5 werden wir noch einen Schritt weiter gehen und den Begriff der Beweisbarkeit um einen weiteren ergänzen. Die Rede ist von

der Berechenbarkeit, einem Schlüsselbegriff, der für uns in zweierlei

Hinsicht von Bedeutung ist. Zum einen wird er uns einen alternativen

Weg aufzeigen, der uns einen schnelleren und eleganteren Zugang zu

den Grenzen der Beweisbarkeit gewähren wird als jener, den wir in Kapitel 4 beschreiten. Zum anderen spielt er eine zentrale Rolle in der

Informatik, wo sich die Grenzen der Berechenbarkeit ganz praktisch

auswirken. Heute wissen wir, dass es unmöglich ist, einen Algorithmus

zu formulieren, der für jedes vorgelegte Programm immer korrekt entscheidet, ob es eine gewisse funktionale Eigenschaft erfüllt oder nicht.

Selbst so einfache Probleme wie die Frage nach der Existenz von Endlosschleifen liegen außerhalb des Berechenbaren. Genau dies ist der

Grund, warum selbst die modernsten Compiler heute nicht viel mehr

als eine syntaktische Prüfung der Quelltexte durchführen und nur wenige funktionale Fehler selbstständig erkennen. Auch hier sind wir mit

einer ebenso grundlegenden wie unvermeidlichen Beschränkung konfrontiert, die wir nicht überwinden können.

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

1.2

7

Der Weg zur modernen Mathematik

Bevor wir uns voll und ganz den technischen Details der umrissenen

Ideen widmen, wollen wir einen Rückblick auf die bewegte Geschichte

der mathematischen Logik wagen. Nur so ist es möglich, die Ergebnisse adäquat einzuordnen und in ihrer gesamten Tragweite zu verstehen.

Verlieren wir also keine Zeit!

1.2.1

Rätsel des Kontinuums

Wir beginnen unseren Streifzug durch die Geschichte der Mathematik im Griechenland des dritten Jahrhunderts. Dort entstand jenes dreizehnbändige Werk, das die Grundlagen der modernen Algebra schaffen

sollte. Die Rede ist von der Arithmetica, einer Sammlung von über hundert algebraischen Rätseln und ihren Lösungen (Abbildung 1.6). Nur

die Bände 1 bis 3 und 8 bis 10 sind heute noch im Original vorhanden.

Für die Bände 4 bis 7 wurden arabische Übersetzung gefunden, die restlichen drei sind bis heute verschollen. Verfasst wurde die Arithmetica

von Diophantos von Alexandria, von dessen Leben wir heute keine verlässliche Kenntnis haben. Lediglich ein Rätselvers aus der Zeit nach

seinem Tod gibt uns zaghafte Hinweise über den Verlauf seines Lebens.

In einer deutschen Übersetzung lautet er wie folgt [73]:

„Wanderer, unter diesem Stein ruht Diophantos. Oh,

großes Wunder, die Wissenschaft zeigt Dir die Dauer seines Lebens. Gott gewährte ihm die Gunst, den sechsten Teil

seines Lebens jung zu sein. Ein Zwölftel dazu, und er ließ

bei ihm einen schwarzen Bart sprießen. Ein Siebtel später

war der Tag seiner Hochzeit, und im fünften Jahr ging aus

dieser Verbindung ein Sohn hervor. Ach, bedauernswerter

Jüngling: Er bekam die Kälte des Todes zu spüren, als er

nur halb so alt war, wie sein Vater schließlich wurde. Vier

Jahre danach fand dieser dann Trost für seinen Schmerz,

und mit dieser Weisheit schied er aus dem Leben. Wie lange währte es?“

Bezeichnen wir das erreichte Alter des Diophantos mit x, so lässt sich

der Rätselvers in die folgende Gleichung übertragen:

x=

x

x

x

x

+

+ +5+ +4

6 12 7

2

Abbildung 1.6: Die Arithmetica ist ein

dreizehnbändiges Werk, in dem Diophantos

von Alexandria mehr als hundert algebraische Rätsel samt ihren Lösungen zusammentrug. Die allgemeine Lösbarkeit diophantischer Gleichungen ist Bestandteil des

zehnten Hilbert’schen Problems, auf das

wir in Abschnitt 5.4.3 im Detail zu sprechen

kommen.

8

1 Historische Notizen

Die Multiplikation mit 84 eliminiert sämtliche Brüche:

x

84x = 14x + 7x + 12x + 420 + 42x + 336

10

y

Damit können wir Diophantos’ Alter als die Lösung der Gleichung

370

x + y = 10

3

x + y3 = 370

Abbildung 1.7: Im vierten Band der Arithmetica stellte Diophantos die Aufgabe, die

Seitenlängen x, y zweier Würfel so zu bestimmen, dass die Summe der Seitenlängen

gleich 10 und die Summe der Würfelvolumina gleich 370 ist.

9x − 756 = 0

(1.1)

bestimmen und erhalten das Ergebnis x = 84. Ob Diophantos wirklich

84 Jahre alt wurde und den Schmerz verkraften musste, seinen eigenen Sohn sterben zu sehen? Wir werden es wahrscheinlich niemals mit

Sicherheit wissen.

Gleichung (1.1) ist ein einfaches Beispiel dessen, was wir heute als diophantische Gleichung bezeichnen. Im allgemeinen Fall hat eine solche

Gleichung die Form

p(x1 , x2 , . . . , xn ) = 0,

(1.2)

wobei p ist ein multivariables Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten ist. Die Lösung einer diophantischen Gleichung ist die Menge der

ganzzahligen Nullstellen von p.

Wenn wir im Folgenden von diophantischen Gleichungen sprechen,

werden wir, wo immer es sinnvoll erscheint, den Symbolvorrat geringfügig anpassen und z. B. x für x1 und y für x2 schreiben. Die Gleichung

x1 3 + x2 3 + x1 + x2 − 380 = 0

liest sich dann beispielsweise so:

x3 + y3 + x + y − 380 = 0

(1.3)

Gleichung (1.3) hat eine geometrische Bedeutung und löst ein Problem

aus dem vierten Buch der Arithmetica. Wie in Abbildung 1.7 dargestellt, lassen sich x und y als die Seitenlängen zweier Würfel interpretieren, deren gemeinsames Volumen gleich 370 ist und die Summe ihrer

Seitenlängen den Wert 10 ergibt. Mit x = 7, y = 3 und x = 3, y = 7 hat

die Gleichung genau zwei Lösungen in den natürlichen Zahlen.

Unendlich viele Lösungen besitzt z. B. die nachstehende diophantische

Gleichung:

x2 + y2 − z2 = 0

(1.4)

Sie beschreibt das im zweiten Buch der Arithmetica beschriebene Problem, ein Quadrat so in zwei Quadrate aufzuteilen, dass sich der Flächeninhalt nicht ändert. Die Lösungen dieser Gleichung sind die sogenannten pythagoreischen Tripel. Nach dem Satz des Pythagoras umfassen sie alle Dreiergruppen natürlicher Zahlen (x, y, z), die als Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke vorkommen (Abbildung 1.8).

9

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

Gleichung (1.4) können wir auf nahe liegende Weise verallgemeinern

und erhalten mit

x +y −z = 0

n

n

n

I Pythagoreische Tripel

x

(1.5)

jene legendäre Gleichung, die Pierre de Fermat zu seiner berühmten

Vermutung veranlasste. Heute wissen wir, dass sie für n > 2 keine Lösung in den ganzen Zahlen besitzt.

y

Beachten Sie, dass (1.5) keine gewöhnliche diophantische Gleichung

ist, da die Variable n als Exponent auftaucht. Sie fällt in die größere

Gruppe der exponentiellen diophantischen Gleichungen, die uns in Abschnitt 5.4.3 erneut begegnen wird. Dort werden wir uns ausführlich

mit der Frage beschäftigen, ob sich die Lösbarkeit diophantischer Gleichungen durch ein systematisches Verfahren bestimmen lässt. Soviel

vorweg: Wir werden eine verblüffende Antwort erhalten.

Dass wir den Begriff der diophantischen Gleichungen heute ausschließlich dann verwenden, wenn wir Lösungen in den ganzen Zahlen suchen,

wird seinem Namensgeber nur teilweise gerecht. Diophantos stellte den

Leser der Arithmetica unter anderem vor das Problem, die pythagoreische Gleichung (1.4) für den Fall z2 = 16 zu lösen. Unter dieser Vor16

aussetzung hat die Gleichung mit 12

5 und 5 ausschließlich Lösungen in

Q, der Menge der rationalen Zahlen.

Genau wie die natürlichen Zahlen, die das Abzählen von Dingen ermöglichen, haben auch die rationalen Zahlen einen ganz praktischen

Hintergrund: Sie entstehen immer dann, wenn zwei geometrische Längen p und q zueinander in Bezug gesetzt werden, und sind in diesem

Sinne die algebraischen Grundbausteine der Geometrie.

Wir wollen an dieser Stelle nicht vorschnell über die Tatsache hinweggehen, dass die Bruchschreibweise nur eine von mehreren Darstellungsmöglichkeiten ist. Beispielsweise können wir jede rationale Zahl qp auch

in Form eines periodischen Dezimalbruchs schreiben:

1

8

1

3

1

1

= 0,125 = 0,1250

= 0,3333 . . . = 0, 3

= 1, 0 = 0, 9

Umgekehrt lässt sich jeder periodische Dezimalbruch systematisch in

die Bruchdarstellung überführen. Um z. B. die Zahl

x = 0,0238095

p

q

(1.6)

in der Form darzustellen, wenden wir einen einfachen Trick an. Zunächst multiplizieren wir beide Seiten mit 1 000 000:

1 000 000x = 23809,5238095

z

Berechnen lassen sich pythagoreische

Tripel über die Formeln

x = m(u2 − v2 )

y = m(2uv)

z = m(u2 + v2 )

Hierin sind m, u, v positive natürliche

Zahlen mit u > v.

I Beispiele

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

(m, u, v)

2

3

3

4

4

4

2

3

3

4

4

4

1

1

2

1

2

3

1

1

2

1

2

3

3

8

5

15

12

7

6

16

10

30

24

14

(x, y, z)

4

6

12

8

16

24

8

12

24

16

32

48

5

10

13

17

20

25

10

20

26

34

40

50

...

Abbildung 1.8: Pythagoreische Tripel

10

1 Historische Notizen

1

4

3

4

2

4

Subtrahieren wir (1.6) von dieser Gleichung, so verschwindet der periodische Anteil:

999 999x = 23809,5

6

16

12

32

4

8

3

8

2

8

Damit erhalten wir für x die folgende Darstellung:

8

16

7

16

13

32

14

32

Abbildung 1.9: Da für zwei Zahlen x, y ∈

Q auch das arithmetische Mittel x+y

2 eine

rationale Zahl ist, können wir jeden Punkt

mit einer beliebigen Genauigkeit annähern.

1

x=

238095

1

23809,5

=

=

999 999 9 999 990 42

Anders als die natürlichen Zahlen liegen die rationalen Zahlen dicht auf

der Zahlengeraden. Das bedeutet, dass wir jeden Punkt beliebig genau

durch eine Folge rationaler Zahlen annähern können. Dass die Approximation immer möglich ist, verdanken wir der Eigenschaft, dass für

zwei beliebige Zahlen x, y ∈ Q auch das arithmetische Mittel x+y

2 eine

rationale Zahl ist (Abbildung 1.9).

Dennoch weist die Menge der rationalen Zahlen Lücken auf. So war

bereits den Pythagoreern bekannt, dass die Länge der Diagonalen eines

Quadrats mit der Seitenlänge 1 nicht durch eine rationale Zahl ausgedrückt werden kann (Abbildung 1.10). Was hat es mit dieser mysteriösen Diagonallänge auf sich? Von ihr wissen wir zunächst nur, dass √

sie

2

mit sich selbst multipliziert das Ergebnis

2

liefert

und

deshalb

als

√

geschrieben werden darf. Der Wert von 2 lässt sich mit

√

2 ≈ 1,41421356237309504880168872420969807856

ziemlich genau beziffern und kann durch die Angabe weiterer Nachkommastellen beliebig angenähert werden. Trotzdem wird es uns niemals gelingen, den

√ Wert exakt niederzuschreiben. Schuld daran ist die

Eigenschaft von 2, keine Bruchdarstellung zu besitzen. Ihre Dezimalbruchdarstellung ist nichtperiodisch und setzt sich aus unendlich vielen,

unregelmäßig auftretenden Nachkommaziffern zusammen.

1

√2

Abbildung 1.10: Die rationalen Zahlen

können den Zahlenstrahl nicht lückenlos

überdecken. Beispielsweise lässt sich die

Länge der Diagonalen eines Quadrats mit

der Seitenlänge 1 nicht durch eine rationale

Zahl ausdrücken.

Indem wir die Lücken zwischen den rationalen Zahlen schließen, erreichen wir die Menge der reellen Zahlen R, den wichtigsten Zahlenraum

der gewöhnlichen Mathematik. Aufgrund ihrer Eigenschaft, den Zahlenstrahl lückenlos zu überdecken, wird die Menge der reellen Zahlen

als das Kontinuum bezeichnet.

√

Betrachten wir die Zahl 2 genauer, so tritt eine weitere wichtige Eigenschaft zum Vorschein. Sie ist eine reellwertige Lösung der algebraischen Gleichung

x2 − 2 = 0

11

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

Allgemein heißt eine Zahl x algebraisch, wenn sie eine reellwertige Lösung einer Gleichung der Form

an xn + an−1 xn−1 + . . . + a1 x + a0 = 0

(1.7)

ist, wobei die Koeffizienten ai allesamt aus der Menge der ganzen Zahlen stammen.

Offensichtlich ist jede rationale Zahl

sung der folgenden Gleichung ist:

p

q

auch algebraisch, da sie die Lö-

q·x− p = 0

Jede algebraische Zahl ist auch eine reelle, aber gilt auch die Umkehrung? Ist jede reelle Zahl auch algebraisch? Sollte es tatsächlich Zahlen

geben, die keine Lösung einer algebraischen Gleichung sind, so wären sie nicht einfach zu erfassen, da wir diese Zahlen weder als Dezimalbruch hinschreiben noch indirekt als Nullstelle eines algebraischen

Terms charakterisieren können.

L=

∞

∑ 10−k!

k=1

Einer der Ersten, die fest an die Existenz solcher transzendenten Zahlen

glaubten,

war Leonhard Euler. Konkret hegte er die Vermutung, dass die

√

Zahl a b für alle rationalen Zahlen a = 1 und alle natürlichen Zahlen

b außerhalb der Menge der algebraischen Zahlen liegen müsse. Dennoch sollte es ihm zu Lebzeiten nicht gelingen, einen Beweis für seine

Vermutung zu finden.

1!

3!

5!

= 0,1100010 ... 010 ... 010 ...

2!

4!

Erst 1844 sollte Eulers Vermutung zur Gewissheit werden. In diesem

Jahr gelang es dem französischen Mathematiker Joseph Liouville als

erstem, die Existenz transzendenter Zahlen zweifelsfrei zu belegen [18].

Liouville führte den Beweis konstruktiv und konnte eine konkrete Zahl

angeben, die sich der Beschreibung durch eine algebraischen Gleichung

entzieht (Abbildung 1.11). Es ist die berühmte Zahl

∞

L :=

∑ 10−k! ,

k=1

die nach ihrem Entdecker heute als Liouville’sche Zahl bezeichnet wird.

Ab dem Jahr 1844 war die Transzendenz nicht mehr länger eine pure

Möglichkeit; sie war zur mathematischen Realität geworden.

Liouvilles faszinierende Entdeckung blieb kein Einzelfall. 1873 bewies

der französische Mathematiker Charles Hermite die Transzendenz der

berühmten eulerschen Konstante e, der Basis des natürlichen Logarithmus. Im Jahr 1882 machte der deutsche Mathematiker Ferdinand von

Joseph Liouville

(1809 – 1882)

Abbildung 1.11: Im Jahr 1844 bewies der

französische Mathematiker Joseph Liouville die Existenz transzendenter Zahlen.

12

1 Historische Notizen

Abbildung 1.12: Die reellen Zahlen lassen sich in rationale Zahlen und irrationale Zahlen einteilen. Jede rationale Zahl ist

auch algebraisch, aber

√ nicht umgekehrt.

So lässt sich die Zahl 2 als Lösung einer

algebraischen Gleichung darstellen, aber

nicht als Bruch. Seit dem Jahr 1844 wissen wir, dass Zahlen existieren, die keine Lösung einer algebraischen Gleichung

sind. Sie bilden zusammen die Menge der

transzendenten Zahlen, der unter anderem

die eulersche Konstante e und die Kreiszahl π angehören.

Ra

tio

Zah nale

len

0, 1, 2, . . .

1 2 4

2, 3, 5,...

Irra

ti

Zah onale

len

√ √ (1+√5)

2, 5, 2 , . . .

e, π, . . .

che

rais

b

e

n

Alg Zahle

te

den

zen n

s

n

Tra Zahle

Lindemann eine weitere wichtige Entdeckung. Es gelang ihm zu beweisen, dass die Gleichung

β1 eα1 + . . . + βn eαn = 0,

in der α1 , . . . , αn und β1 , . . . , βn algebraische Zahlen sind, nur die triviale Lösung β1 = . . . = βn = 0 besitzt, falls alle αi paarweise verschieden sind. Dies ist die Aussage des berühmten Satzes von LindemannWeierstraß. Aus diesem Satz und der bekannten Beziehung eiπ = −1

folgt, dass auch die Kreiszahl π transzendent sein muss. Damit waren

mit der eulerschen Konstante e und der Kreiszahl π gleich zwei der

wichtigsten Konstanten der Mathematik als transzendent identifiziert

(Abbildung 1.12).

d = r=1

Abbildung 1.13: Unter der Quadratur des

Kreises wird die Aufgabe verstanden, zu einem gegebenen Kreis ein Quadrat mit dem

gleichen Flächeninhalt zu konstruieren. Aus

der Transzendenz der Kreiszahl π folgt,

dass eine Konstruktion mit Zirkel und Lineal nicht möglich ist.

Lindemann hatte mit seinem Ergebnis zugleich eine der berühmtesten

Fragen der Geometrie beantwortet. Die Rede ist von der Quadratur des

Kreises, also der Aufgabe, zu einem gegebenen Kreis ein Quadrat mit

dem gleichen Flächeninhalt zu konstruieren (Abbildung 1.13). Da sich

jede mit Lineal und Zirkel konstruierbare Länge als Lösung einer algebraischen Gleichung formulieren lässt, folgt aus der Transzendenz von

π die Unlösbarkeit des Quadraturproblems. Heute ist die „Quadratur

des Kreises“ eine beliebte Metapher für ein unlösbares Problem.

Schnell warf die Erkenntnis über die Existenz transzendenter Zahlen die

Frage auf, wie viele dieser schwer greifbaren Zahlen tatsächlich existieren. Ist die Transzendenz eine seltene Eigenschaft ausgewählter Zahlen

oder sollte sie gar das Kontinuum durchziehen, lautlos und für lange

Zeit unbemerkt wie die hypothetische dunkle Materie unser Universum? Es ist das Wissen über die Unendlichkeit, das uns eine erstaunliche Antwort auf diese Frage liefern wird. Wir kommen gleich darauf

zurück.

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

1.2.2

Auf den Spuren der Unendlichkeit

Die moderne Mathematik hat ihre Wurzeln im neunzehnten Jahrhundert, einem Jahrhundert des schier grenzenlosen Fortschritts, das nicht

nur auf gesellschaftliche und politische Fragen neue Antworten geben konnte, sondern auch Wirtschaft und Wissenschaft revolutionieren

sollte. Neue Erkenntnisse sorgten für eine Aufbruchstimmung in allen

Bereichen der Ingenieurs- und Naturwissenschaften. Mendels Gesetze der Vererbung und Darwins Entdeckungen zur Entstehung der Arten ließen die Natur in einem neuen Licht erscheinen. Die Offenlegung

des Periodensystems der Elemente legte den Grundstein der modernen

Chemie. In der Physik revolutionierten die Maxwell’schen Gesetze das

physikalische Weltbild, und mit der Entwicklung des ersten Impfstoffs

durch Louis Pasteur nahm der Mensch todbringenden Krankheiten ihren Schrecken. Zur Jahrtausendwende wähnte sich die Wissenschaftsgemeinde an der Grenze der Allwissenheit, und für viele war es nur

eine Frage der Zeit, bis auch das letzte Rätsel dieser Welt gelüftet sein

würde. Allumfassende Theorien schienen in greifbarer Nähe.

Auch die Mathematik stand im neunzehnten Jahrhundert ganz im Zeichen des Fortschritts. Die Infinitesimalrechnung wurde durch Cauchy

und Weierstraß auf ein solides Fundament gestellt, und auch in anderen

Bereichen wurden das unendlich Große und das unendlich Kleine von

ihrer mystischen Aura befreit. Riemann und Gauß gaben der Geometrie

durch den rigorosen Einsatz analytischer Methoden ein neues Gesicht,

Dedekind und Kronecker lieferten wichtige Beiträge zur Zahlentheorie. Es war ein Jahrhundert der Spezialisierung, in dem das Interesse an

erkenntnistheoretischen Fragen allmählich zu verblassen begann.

Allen Fortschritten zum Trotz hatte die präziseste aller Wissenschaften

eines nicht erreicht: die Schaffung einer einheitlichen Grundlage, auf

der sich die Mathematik als Ganzes errichten lässt. Dass wir mit der

Mengenlehre eine solche Grundlage heute unser eigen nennen, ist keine

Selbstverständlichkeit, und wie so oft war es der Zufall, der die große

Wende herbeiführen sollte.

Es ist ein Kuriosum der Geschichte, dass ausgerechnet eine Frage der

Analysis den Anstoß zur Begründung der Mengenlehre gab. Auslöser

war die 1822 geäußerte Vermutung des französischen Mathematikers

Jean Baptiste Fourier, dass sich jede beliebige Funktion in Form einer

trigonometrischen Reihe darstellen lässt.2 Für stetige Funktionen war

Fouriers Vermutung weitgehend bewiesen, und immer mehr Mathema2 Heute wissen wir, dass Fouriers Vermutung in ihrer ursprünglichen Form falsch ist.

An ihrem wegbereitenden Charakter ändert dies jedoch nichts.

13

14

1 Historische Notizen

rz 6 Jan

3 M

Der deutsche Mathematiker Georg

Cantor wurde am 3. März 1845

in Sankt Petersburg geboren. Sein

Studium absolvierte er von 1862

bis 1867 in Zürich, Göttingen und Berlin, wo er berühmte Größen wie Karl Weierstraß, Ernst Eduard Kummer oder

Leopold Kronecker zu seinen Lehrern zählen durfte. 1867

wurde ihm von der Universität Berlin die Doktorwürde verliehen. Danach wechselte er nach Halle, wo er zuerst als Privatdozent, danach als Extraordinarius und schließlich als ordentlicher Professor lehrte und forschte.

Cantor gehört zu den bedeutendsten Mathematikern des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Er

gilt als der Begründer der Mengenlehre und legte mit dem

Begriff der Kardinalität den Grundstein für den Umgang

mit der Unendlichkeit. Der Begriff der Abzählbarkeit geht

genauso auf Cantor zurück wie die Diagonalisierungsmethode, auf die wir gleich an mehreren Stellen dieses Buchs

zurückgreifen werden.

1845 1918

Georg Cantor

(1845 – 1918)

Abbildung 1.14: Georg Cantor war der Begründer der modernen Mengenlehre. Mit

zahlreichen Beiträgen zur Untersuchung

des Unendlichen führte er die Mathematik

in die Moderne.

Cantor schreckte nie davor zurück, neue Wege zu beschreiten. Dennoch sollte das hohe Maß an Unverständnis, Misstrauen und Feindseligkeit, das ihm auf seinem einsamen

Weg entgegenschlug, tiefe Furchen in seiner Psyche hinterlassen.

Es ist ein tragischer Aspekt in seinem Leben, dass vor allem

sein Lehrer Leopold Kronecker gegen ihn rebellierte und ihn

mit blinder Wut zu bekämpfen versuchte. Kronecker, der in

ihm einen „Verderber der Jugend“ sah, nutzte seinen Einfluss geschickt aus, um einen Wechsel Cantors an die ehrwürdige Universität Berlin zu verhindern [198]. Halle sollte

für Cantor die erste und zugleich letzte Station seiner wissenschaftlichen Laufbahn sein.

Im Alter von 39 Jahren erkrankte Cantor an manischer Depression – ein Leiden, das ihn bis zu seinem Lebensende begleiten sollte. Kurz nach seinem siebzigsten Geburtstag wurde er nach einem erneuten Krankheitsausbruch in die Universitätsklinik Halle eingewiesen. Dort starb Georg Cantor

am 6. Januar 1918 im Alter von 72 Jahren.

tiker gingen dazu über, die Ergebnisse auf den unstetigen Fall zu übertragen. Der deutsche Mathematiker Georg Cantor war einer davon (Abbildung 1.14). Cantor verfolgte den Plan, die Annahme der Stetigkeit

schrittweise abzuschwächen, um sie schließlich ganz zu eliminieren.

Seine Arbeit sollte schon bald Früchte tragen. In einem ersten Schritt

gelang es ihm zu zeigen, dass Fouriers Vermutung auf Funktionen zutrifft, die endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzen. Von seinem Anfangserfolg beflügelt, ging er daran, seine Ergebnisse auf Funktionen

mit unendlich vielen Unstetigkeitsstellen zu übertragen. Cantor gelang

dies nicht uneingeschränkt, sondern nur dann, wenn die Verteilung der

Unstetigkeitsstellen bestimmten Eigenschaften genügte. Indem er die

Unstetigkeitsstellen in Mengen (Mannigfaltigkeiten) zusammenfasste,

konnte er zeigen, dass sich die Verteilungseigenschaften auf strukturelle Eigenschaften der konstruierten Mengen übertragen ließen. Noch

wurden Cantors Mannigfaltigkeiten von vielen Mathematikern als befremdliche Obskuritäten empfunden, die so gar nicht zu den bis dato

üblichen Begriffen passten. Bis sich die Mengenlehre als akzeptierte

Grundlage der gesamten Mathematik etablieren konnte, war es noch

ein langer Weg.

Das Instrumentarium, das Cantor für seine Untersuchungen geschaffen hatte, war von so allgemeiner Natur, dass er sowohl endliche als

auch unendliche Mengen in der gleichen Weise untersuchen konnte.

Der Schlüssel für den Umgang mit dem Unendlichen liegt in der Be-

15

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

trachtung der Mächtigkeit (Kardinalität) einer Menge M. Sie wird mit

|M| bezeichnet und entspricht für endliche Mengen schlicht der Anzahl

ihrer Elemente. Zum Beispiel gelten die folgenden Beziehungen:

M1 = 0/

M2 = {, ♦, ◦}

⇒ |M1 | = 0

M3 = {2, 3, 5}

⇒ |M3 | = 3

⇒

I Bijektive Abbildung von N+ nach N

0

♦ → 3,

2

3

4

5

6

7

...

1

2

3

4

5

6

7

...

|M2 | = 3

Die Mengen M2 und M3 sind gleichmächtig, da sie die gleiche Anzahl

an Elementen enthalten. In diesem und nur in diesem Fall sind wir in

der Lage, die Elemente beider Mengen eindeutig einander zuzuordnen.

Für unser Beispiel könnte die Zuordnung folgendermaßen aussehen:

→ 2,

1

◦ → 5

I Bijektive Abbildung von 2N nach N

0

2

4

6

...

Stimmt die Anzahl der Elemente nicht überein, so kann eine derartige

Zuordnung nicht gelingen.

Damit sind wir in der Lage, den Begriff der Mächtigkeit an die Existenz

einer entsprechenden Abbildung zu knüpfen:

0

|M1 | = |M2 |

2

3

4

5

6

7

...

I Bijektive Abbildung von Z nach N

Definition 1.1 (Mächtigkeit)

Mit M1 und M2 seien zwei beliebige Mengen gegeben. M1 und M2

heißen gleichmächtig, geschrieben als

1

−1

0

0

1

−2

2

1

3

−3

4

2

5

6

3

−4

...

7

...

...

wenn eine bijektive Abbildung f : M1 → M2 existiert. Wir schreiben

|M1 | ≤ |M2 |

wenn eine injektive Abbildung f : M1 → M2 existiert.

Zwei unendliche Mengen sind per Definition genau dann gleichmächtig, wenn sich ihre Elemente jeweils umkehrbar eindeutig einander zuordnen lassen. Auf den ersten Blick erscheint die Herangehensweise als

unnatürlich und unnötig umständlich. Auf den zweiten Blick wird deutlich, dass die Definition darauf verzichtet, die Elemente einer Menge

explizit zu zählen. Damit sind wir in der Lage, auch dann die Kardinalität zweier Mengen zu vergleichen, wenn diese unendlich viele Elemente

enthalten.

Hieraus ergeben sich überraschende Konsequenzen. Als Erstes betrachten wir die Menge N der natürlichen Zahlen und die Menge N+ der

Abbildung 1.15: Die Existenz einer bijektiven Abbildung zwischen den natürlichen,

den positiven, den geraden und den ganzen

Zahlen beweist die Gleichmächtigkeit dieser Mengen.

16

1 Historische Notizen

positiven ganzen Zahlen. Obwohl die Menge N+ eine echte Teilmenge

von N ist, lässt sie sich mit der folgenden Zuordnungsvorschrift bijektiv

auf die natürlichen Zahlen abbilden (Abbildung 1.15 oben):

f : x → (x − 1)

In ähnlicher Weise können wir eine Abbildung zwischen 2N, der Menge

der geraden nichtnegativen Zahlen, und N herstellen (Abbildung 1.15

Mitte):

f : x →

x

2

Ebenso können wir die ganzen Zahlen, wie in Abbildung 1.15 (unten)

gezeigt, bijektiv auf die Menge der natürlichen Zahlen abbilden. Die

folgende Zuordnung ist eine von – Sie werden es ahnen – unendlich

vielen Möglichkeiten:

−2x − 1 falls x < 0

f : x →

2x falls x ≥ 0

Die Mengen der natürlichen und der ganzen Zahlen erweisen sich in

der Tat als gleichmächtig. Doch damit nicht genug. Auch die Menge Q

der rationalen Zahlen lässt sich bijektiv auf N abbilden. Abbildung 1.16

zeigt, wie eine passende Abbildung konstruiert werden kann. Alle Elemente von Q sind in einer Matrix angeordnet, die sich unendlich weit

nach rechts und nach unten ausbreitet. Fassen wir x als Spaltennummer

und y als Zeilennummer auf, so können wir jedem Bruch xy ∈ Q ein

Element der Matrix zuordnen. Ein Element (x, y) können wir mit einer

eindeutigen Zahl πN (x, y) ∈ N versehen, indem wir links oben, bei (0,0),

beginnen und uns anschließend diagonal durch die Matrix bewegen. Die

entstehende Abbildung πN : N2 → N heißt Cantor’sche Paarungsfunktion und lässt sich über die nachstehende Formel direkt berechnen:

x+y

πN (x, y) = y + ∑ i = y +

i=0

(x + y)(x + y + 1)

2

Über die Existenz einer bijektiven Zuordnung zwischen N und Q haben

wir gezeigt, dass beide Mengen die gleiche Mächtigkeit besitzen.

Mithilfe der Cantor’schen Paarungsfunktion lassen sich weitere Mengen als gleichmächtig identifizieren. Durch die rekursive Anwendung

sind wir z. B. in der Lage, nicht nur jedem Paar (x, y) ∈ N2 , sondern

auch jedem Tripel (x, y, z) ∈ N3 ein eindeutiges Element in N zuzuordnen. Diesen Zweck erfüllt die Funktion πN3 : N3 → N mit

πN3 (x, y, z) := πN (πN (x, y), z)

17

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

3

6

10

15

21

2

4

7

11

16

22

29

5

8

12

17

23

30

9

13

18

24

31

14

19

25

32

20

26

33

27

34

28

...

...

1

...

0

...

...

...

...

...

35

...

...

Abbildung 1.16: Die abgebildete Paarungsfunktion ordnet jedem Tupel (x, y) ∈

N2 eine Zahl πN (x, y) ∈ N zu. Die Abbildung ist bijektiv und beweist, dass N2 und

N gleichmächtig sind.

Führen wir den Gedanken in dieser Richtung fort, so erhalten wir mit

πN1 (x1 ) := x1

πNn+1 (x1 , . . . , xn , xn+1 )

:=

πN (πNn (x1 , . . . , xn ), xn+1 )

(1.8)

(1.9)

eine bijektive Abbildung von Nn auf N. Damit ist bewiesen, dass der ndimensionale Zahlenraum Nn stets die gleiche Mächtigkeit besitzt wie

die Grundmenge N selbst – unabhängig davon, wie groß wir die Dimension n ∈ N auch wählen.

In einer berühmten Arbeit aus dem Jahr 1874 publizierte Cantor, wie

sich auch die Menge der algebraischen Zahlen bijektiv auf die Menge

der natürlichen Zahlen abbilden lässt [19]. Hierzu ordnete er jeder algebraischen Gleichung der Form (1.7) zunächst eine Höhe N zu, die sich

wie folgt berechnet:

N := n − 1 + |an | + . . . + |a3 | + |a2 | + |a1 | + |a0 |

Für jeden Wert von N existieren nur endlich viele algebraische Gleichungen, und jede dieser Gleichungen kann maximal N Lösungen besitzen. Damit sind wir in der Lage, die algebraischen Zahlen der Reihe

nach aufzuzählen, und erhalten so eine eindeutige Zuordnung zu den

natürlichen Zahlen.

18

Cantors Arbeit aus dem Jahr

1874 trägt den unscheinbaren Titel „Über eine Eigenschaft des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen“. Die Frage, warum Cantor einen Titel wählte, der dem Leser keinerlei Hinweis auf sein erzieltes Hauptergebnis,

die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen,

gibt, ist in Historikerkreisen umstritten.

Zum einen gibt es Anlass für die Vermutung, dass Cantor das eigentlich Revolutionäre seiner Arbeit zur Zeit der Veröffentlichung selbst nicht gesehen hat und

ausschließlich an einem alternativen Beweis des Liouville’schen Satzes interessiert war. Hinweise darauf finden sich in

einem Brief Cantors an Richard Dedekind

vom 2.12.1873: [129]

„Übrigens möchte ich hinzufügen, dass

ich mich nie ernstlich mit ihr [der Frage

nach der Abzählbarkeit des Kontinuums]

beschäftigt habe, weil sie kein besonderes

praktisches Interesse für mich hat und ich

trete Ihnen ganz bei, wenn Sie sagen, dass

sie aus diesem Grund nicht zu viel Mühe verdient. Es wäre nur schön, wenn sie

beantwortet werden könnte; z.B., vorausgesetzt dass sie mit nein beantwortet würde, wäre damit ein neuer Beweis des Liouville’schen Satzes geliefert, dass es transzendente Zahlen gibt.“

Dagegen ist der Cantor-Biograph Joseph

Dauben davon überzeugt, dass die Titelwahl politisch motiviert war und nur dazu

dienen sollte, seinen Erzfeind Kronecker

nicht auf die Arbeit aufmerksam zu machen [36].

„Had Cantor been more direct with a

title like ’The set of real numbers is nondenumerably infinite’ or ’A new and independent proof of the existence of transcendental numbers’, he could have counted on a strongly negative reaction from

Kronecker. After all, when Lindemann later established the transcendence of π in

1882, Kronecker asked what value the result could possibly have, since irrational

numbers did not exist.“

1 Historische Notizen

Cantors wesentlich bedeutsamere Entdeckung war aber eine andere. In

der gleichen Arbeit, in der er die Gleichmächtigkeit von N und der Menge der algebraischen Zahlen zeigte, bewies er, dass sich das Kontinuum

einer entsprechenden Zuordnung entzieht. Offenbar scheint die Anzahl

der reellen Zahlen jene der natürlichen Zahlen so sehr zu übersteigen,

dass es unmöglich ist, eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen beiden

Mengen herzustellen. Damit hatte Cantor gezeigt, dass die Menge der

natürlichen Zahlen und die Menge der reellen Zahlen stellvertretend für

verschiedene Unendlichkeiten stehen. Begrifflich bringen wir den Unterschied wie folgt zum Ausdruck:

Definition 1.2 (Abzählbarkeit, Überabzählbarkeit)

Eine Menge M heißt

I

abzählbar, falls |M| = |N|,

I

höchstens abzählbar, falls |M| ≤ |N|, und

I

überabzählbar, falls |M| ≤ |N|.

In Worten ausgedrückt ist eine Menge M höchstens abzählbar, wenn

sie endlich oder abzählbar ist.

Cantors erster Überabzählbarkeitsbeweis

Um die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen zu zeigen, führte Cantor

einen klassischen Widerspruchsbeweis. Zunächst nahm er an, dass sich

die reellen Zahlen vollständig in Form einer unendlich langen Liste aufzählen lassen:

ω1 , ω 2 , ω 3 , . . .

(1.10)

Jedes Element ωi bezeichnet eine reelle Zahl, und für jede reelle Zahl

x existiert per Annahme ein Index i mit ωi = x. Cantor gelang es zu

zeigen, dass in jedem nichtleeren Intervall (α1 , β1 ) dennoch mindestens

eine reelle Zahl ν existieren muss, die nicht in der Liste (1.10) auftaucht.

Den Widerspruch leitete er her, indem er das Startintervall (α1 , β1 ) zu

einer Intervallfolge der folgenden Bauart ergänzte:

(α1 , β1 ), (α2 , β2 ), (α3 , β3 ), . . .

Um das Folgeintervall (αi+1 , βi+1 ) zu bestimmen, wird die aufgestellte Liste der reellen Zahlen von links nach rechts durchsucht, bis zwei

19

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

Zahlen gefunden werden, die innerhalb des Intervalls (αi , βi ) liegen.

Die kleinere von beiden bildet die linke Grenze und die größere die

rechte Grenze des neuen Intervalls (Abbildung 1.17). Anschließend unterschied Cantor die nachstehenden Fälle:

I

I

Fall 1: Die Anzahl der geschachtelten Intervalle ist endlich (Abbildung 1.18 oben). Dann gäbe es ein letztes Intervall (αν , βν ), und

ν

ν

und αν +β

zwei Zahlen vor uns, von denen

wir hätten mit αν +β

2

3

mindestens eine nicht in (1.10) vorkommt.

Fall 2: Die Anzahl der geschachtelten Intervalle ist unendlich. Aus

der Tatsache, dass die Intervallgrenzen αi und βi beschränkt und

gleichzeitig streng monoton steigend bzw. fallend sind, müssen beide Folgen einem Grenzwert zustreben, den Cantor als α∞ bzw. β∞

∞

bezeichnet. Wäre α∞ < β∞ , so könnten wir mit α∞ +β

erneut eine

2

Zahl konstruieren, die in (1.10) nicht vorkommt (Abbildung 1.18

Mitte). Aber auch die letzte Alternative, α∞ = β∞ , führt zu einem

Widerspruch (Abbildung 1.18 unten). Einerseits ist der Grenzwert

in jedem der gebildeten Intervalle enthalten. Andererseits stellt die

Konstruktionsvorschrift sicher, dass jedes ωi ab einem gewissen Index j nicht mehr in (α j , β j ) liegt. Damit kann der Grenzwert nicht

in (1.10) auftauchen.

Offensichtlich gibt es kein Entrinnen! Die entstehenden Widersprüche

bringen unsere Annahme zu Fall, dass eine bijektive Abbildung zwischen den reellen und den natürlichen Zahlen existieren kann.

Aus den von Cantor erzielten Teilergebnissen ergibt sich eine weitreichende Konsequenz für die Menge der transzendenten Zahlen. Da die

Menge der algebraischen Zahlen abzählbar und die Menge der reellen Zahlen überabzählbar ist, kann keine Abbildung der transzendenten

Zahlen auf die natürlichen Zahlen gelingen. Genau wie das Kontinuum

ist auch die Menge der transzendenten Zahlen überabzählbar.

Waren in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nur eine Handvoll

transzendenter Zahlen bekannt, so wissen wir heute, dass die Transzendenz alles andere als eine exotische Eigenschaft ausgewählter Zahlen

ist. Bis auf eine kleine Teilmenge sind sämtliche Elemente des Kontinuums transzendent!

Cantor hatte für diese Behauptung einen wahrhaft eleganten Beweis

geliefert. Die inhaltliche Aussage seines Satzes war jedoch nicht neu;

Liouville hatte bereits ein paar Jahre zuvor ein ähnliches Ergebnis erzielt. Der historisch bedeutende Teil in Cantors Arbeit ist in einem sei-

3

4

9

2

10 11

8 6

1 = 2

7

5 1

1 = 1

1

1

2 = 4

2 = 5

1 2

2 1

3 = 8

1 2

3 = 6

3 3

2 1

...

Abbildung 1.17: Cantors erster Beweis der

Überabzählbarkeit des Kontinuums. Ausgehend von einer Aufzählung ωi der reellen

Zahlen konstruierte Cantor zunächst eine

Intervallfolge der Form (α1 , β1 ), (α2 , β2 ),

(α3 , β3 ), . . .

I Fall 1

α1 α2 ...

αν βν ...

β2 β1

I Fall 2

α1 α2 ...

α∞ β∞ ...

β2 β1

oder

α1 α2 ...

α∞

...

β2 β1

β∞

Abbildung 1.18: Gleichgültig, wie die

Konstruktion der Intervallfolge verlaufen

wird: Sämtliche Möglichkeiten führen zu

einem Widerspruch.

20

f (1) =

0

,

5

4

9

0

0

7

5

8

...

f (2) =

0

,

7

1

4

4

5

6

6

3

...

f (3) =

0

,

7

4

3

9

6

1

4

2

...

f (4) =

0

,

2

3

1

1

1

7

4

5

...

f (5) =

0

,

2

7

9

7

7

4

0

0

...

f (6) =

0

,

3

8

6

4

8

7

2

8

...

f (7) =

0

,

5

6

0

6

9

3

7

4

...

f (8) =

0

,

2

1

3

4

4

9

9

9

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Abbildung 1.19: Das Diagonalisierungsargument. Gäbe es eine bijektive Abbildung von den natürlichen auf die reellen Zahlen, so müsste sich die (unendlich lange) Ziffernfolge jeder reellen Zahl

in einer Zeile der Zuordnungsmatrix wiederfinden lassen. Unabhängig von der gewählten Zuordnung sind wir immer im

Stande, die Ziffernfolge einer reellen Zahl

zu konstruieren, die nicht in der Matrix

vorkommt. Diese können wir erzeugen,

indem wir uns entlang der Hauptdiagonalen von links oben nach rechts unten bewegen und die vorgefundene Ziffer um

eins erhöhen oder erniedrigen. Die konstruierte Ziffernfolge kommt nirgends in

der Matrix vor, da sie sich von jener der iten Zeile per Konstruktion in der i-ten Ziffer unterscheidet. Die Überlegung zeigt,

dass eine bijektive Zuordnung der Elemente aus R zu den Elementen aus N

nicht möglich ist. Kurzum: Die Menge der

reellen Zahlen ist nicht abzählbar.

1 Historische Notizen

ner Teilergebnisse versteckt: Es ist der Beweis der Überabzählbarkeit

der reellen Zahlen.

Cantors zweiter Überabzählbarkeitsbeweis

Drei Jahre später bewies Cantor seine Aussage erneut – diesmal auf

verblüffend einfache Weise. Den Kern des Beweises bildet das von ihm

entwickelte Diagonalisierungsargument, eine genauso leistungsfähige

wie intuitive Methode, um eine Menge als überabzählbar zu identifizieren. Cantor stellte die folgende Überlegung an: Wenn die beiden Mengen N und R gleichmächtig wären, dann müsste eine bijektive Abbildung f : N → R existieren, die jedes Element x ∈ N eineindeutig auf

ein Element f (x) ∈ R abbildet. Listen wir die Nachkommaanteile von

f (1), f (2), f (3), . . . von oben nach unten auf, so entsteht eine Matrix,

wie sie in Abbildung 1.19 skizziert ist. Formal entspricht das Element in

Spalte x und Zeile y der x-ten Nachkommaziffer der Dezimalbruchdarstellung von f (y). Natürlich können wir nur einen winzigen Ausschnitt

der entstehenden Matrix zeichnen, da die Funktion f für unendlich viele Werte y ∈ N definiert ist und sich die Dezimalbruchdarstellung der

reellen Zahlen f (y) über unendlich viele Ziffern erstreckt.

21

Erneut hat uns der Cantor’sche Zugang zur Unendlichkeit eine verblüffende Eigenschaft von Zahlenmengen offengelegt. Die Gleichmächtigkeit von R und R2 bedeutet, dass eine Gerade in der Ebene gleich viele

Punkte besitzt wie die Ebene selbst (Abbildung 1.21). Wir sind damit

in der Lage, die Punkte der Ebene verlustfrei auf die Punkte einer Geraden abzubilden. Ebenso ist es möglich, die Ebene lückenlos mit den

Punkten einer Geraden zu belegen.

πR1 (x1 )

:= x1

πRn+1 (x1 , . . . , xn , xn+1 ) := πR (πRn (x1 , . . . , xn ), xn+1 )

Am Beispiel der reellen Zahlen haben wir gesehen, dass eine Unendlichkeit existiert, die mächtiger ist als jene der natürlichen Zahlen. Das

Ergebnis wirft die Frage auf, ob es eine weitere Unendlichkeit gibt, die

0 , 1 4 3 2 5 1 5 0 0 0 8 7 4 5 0 9 7 ...

0 ,

4

2

1

0

0

7

5

9

...

Abbildung 1.20: Im Reißverschlussverfahren lassen sich zwei reelle Zahlen zu einer

einzigen reellen Zahl verschmelzen. Auf

diese Weise lässt sich eine bijektive Abbildung von R2 auf R konstruieren und damit

die Gleichmächtigkeit der beiden Mengen

zeigen.

...

...

...

Kombinieren wir die Aufrufe von πR wieder rekursiv miteinander, so

entsteht für jede natürliche Zahl n ∈ N eine Abbildung πRn , die den ndimensionalen Zahlenraum Rn bijektiv auf R reduziert. Formal ist die

Abbildung πRn , in Analogie zu den Gleichungen (1.8) und (1.9), wie

folgt definiert:

8

0

5

5

3

0 , 1

0

4

...

Trotzdem gelten einige der Eigenschaften, die wir für die Menge N herausgearbeitet haben, auch in der Menge der reellen Zahlen. So sind wir

auch hier in der Lage, ein Tupel (x, y) ∈ R2 bijektiv auf die Menge

R abzubilden. Abbildung 1.20 skizziert die zugrunde liegende Konstruktionsidee. Die beiden reellen Zahlen x ∈ R und y ∈ R werden

zu einer gemeinsamen reellen Zahl πR (x, y) ∈ R verschmolzen, indem

die Vor- und Nachkommaziffern reißverschlussartig miteinander verschränkt werden.

7

Mithilfe des Diagonalisierungsarguments können wir zeigen, dass die

Matrix nie vollständig sein kann. Unabhängig von der konkreten Wahl

von f existieren reelle Zahlen, die nicht in der Matrix enthalten sind

und damit die Bijektivität von f ad absurdum führen. Wir konstruieren eine solche Zahl, indem wir uns entlang der Hauptdiagonalen von

links oben nach rechts unten bewegen und die vorgefundenen Ziffern

jeweils um eins erhöhen oder erniedrigen. Die entstehende Ziffernfolge

interpretieren wir als die Nachkommaziffern einer reellen Zahl r. Wäre f eine bijektive Abbildung von N auf R, so müsste auch die Zahl r

in irgendeiner Zeile vorkommen. Aufgrund des gewählten Konstruktionsschemas ist jedoch sichergestellt, dass sich die reelle Zahl der i-ten

Zeile in der i-ten Ziffer von r unterscheidet. Die Annahme, eine bijektive Zuordnung zwischen N und R könnte existieren, führt zu einem

unmittelbaren Widerspruch. Folgerichtig ist jeder Versuch, die reellen

Zahlen nacheinander durchzunummerieren, zum Scheitern verurteilt.

...

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

...

...

Abbildung 1.21: Die zweidimensionale

Ebene und die eindimensionale Gerade

beinhalten die gleiche „Anzahl“ reeller

Punkte. Jeder Punkt des einen geometrischen Objekts lässt sich eindeutig auf einen

Punkt des anderen abbilden.

22

1 Historische Notizen

wiederum mächtiger ist als jene der reellen Zahlen. Der folgende Satz

von Cantor beantwortet diese Frage positiv:

Satz 1.1 (Satz von Cantor)

Für jede Menge M ist die Potenzmenge 2M mächtiger als M.

Wir können diese Aussage beweisen, indem wir ein ähnliches Diagonalisierungsargument verwenden, mit dem wir bereits die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen zeigen konnten. Auch hier gehen wir wieder von

der Existenz einer bijektiven Abbildung f : M → 2M aus und führen die

Annahme zu einem Widerspruch.

Sei f eine Funktion, die M bijektiv auf die Menge 2M abbildet. Für

jedes Element x ∈ M können wir zwei Fälle unterscheiden: Entweder

ist x im Bildelement f (x) enthalten (x ∈ f (x)) oder nicht (x ∈ f (x)).

Alle Elemente, auf die Letzteres zutrifft, fassen wir in der Menge T

zusammen:

T := {x ∈ M | x ∈ f (x)}

Da f bijektiv und damit insbesondere auch surjektiv ist, muss ein Urbild

xT existieren mit f (xT ) = T . Wie für alle Elemente aus M gilt auch für

das Element xT entweder die Eigenschaft xT ∈ T oder xT ∈ T . Beide

Fälle führen jedoch unmittelbar zu einem Widerspruch:

xT ∈ T ⇒ x T ∈

f (xT ) ⇒ xT ∈

T

xT ∈ T ⇒ xT ∈ f (xT ) ⇒ xT ∈ T

Damit haben wir gezeigt, dass es eine bijektive Funktion f : M → 2M

nicht geben kann.

Aus dem Cantor’schen Satz ergeben sich zwei wichtige Konsequenzen.

Zum einen zeigt er, dass es keine maximale Unendlichkeit gibt, d. h.,

wir sind nicht in der Lage, eine Universalmenge zu konstruieren, die

mächtiger ist als alle anderen Mengen. Es scheint, als ob es die Unendlichkeit abermals schafft, sich jeglichen Grenzen zu entziehen. Zum

anderen bringt der Satz eine hierarchische Ordnung in die unendliche

Menge der verschiedenen Unendlichkeiten:

N

2N

N

22

|N| < |2N | < |22 | < |22 | < |22

| < ...

Cantor verwendete den hebräischen Buchstaben Aleph (ℵ), um die

Mächtigkeit einer unendlichen Menge zu beschreiben. Die kleinste Unendlichkeit wird mit der Kardinalzahl ℵ0 bezeichnet; sie entspricht der

23

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

Kardinalität der natürlichen Zahlen. Eine kleinere Unendlichkeit als |N|

kann es nicht geben, da sich alle unendlichen Teilmengen von N bijektiv auf N abbilden lassen. Die nächstgrößere Unendlichkeit wird durch

die Kardinalzahl ℵ1 beschrieben und so fort. Besitzt eine Menge M die

Kardinalität ℵn , so bezeichnen wir die Kardinalität der Potenzmenge

2M mit 2ℵn .

An dieser Stelle wollen wir mit dem berühmten Cantor-SchröderBernstein-Theorem (CSB-Theorem) ein wichtiges Hilfsmittel einführen, mit dem sich die Gleichmächtigkeit vieler Mengen bequem beweisen lässt. Um die Aussage des Theorems zu verstehen, werfen wir

erneut einen Blick auf Definition 1.1. Dort haben wir die Schreibweise |M1 | ≤ |M2 | eingeführt, um auszudrücken, dass sich die Menge M1

injektiv in die Menge M2 abbilden lässt. Bildlich gesprochen bedeutet

dies, dass sich die Elemente von M1 in die Menge M2 einbetten lassen,

ohne ein Element von M2 doppelt zu belegen. Da jede bijektive Abbildung auch injektiv ist, folgt aus |M1 | = |M2 | immer auch |M1 | ≤ |M2 |

und |M2 | ≤ |M1 |. Das Cantor-Schröder-Bernstein-Theorem besagt nun,

dass dieser Schluss sogar in der umgekehrten Richtung gilt:

Satz 1.2 (Cantor-Schröder-Bernstein-Theorem)

I Injektionen f und g

(−1;1)

[−1;1]

1

1

1/2

1/2

1/4

1/4

1/8

1/8

...

0

0

−1/8

−1/8

−1/4

−1/4

−1/2

−1/2

Für zwei beliebige Mengen M1 und M2 gilt:

Aus |M1 | ≤ |M2 | und |M2 | ≤ |M1 | folgt |M1 | = |M2 |.

−1

Einen Beweis dieses Satzes finden Sie beispielsweise in [46] oder [196].

An zwei Beispielen wollen wir demonstrieren, wie sich das CantorSchröder-Bernstein-Theorem einsetzen lässt.

Als erstes wollen wir es dazu verwenden, um das offene Intervall

(−1; 1) und das geschlossene Intervall [1; 1] als gleichmächtig zu identifizieren. Zunächst halten wir fest, dass sich die Menge (−1; 1) über

die identische Abbildung f : x → x auf triviale Weise injektiv in die

Menge [1; 1] einbetten lässt. Andersherum existiert mit g : x → 2x auch

eine injektive Abbildung des geschlossenen Intervalls in das offene. Damit sind wir schon am Ziel. Aus dem CSB-Theorem folgt die Gleichmächtigkeit der beiden Intervalle. Unbestritten stellt das Ergebnis unsere Intuition erneut auf eine harte Probe, da das geschlossene Intervall

[−1; 1] zwei Elemente mehr zu enthalten scheint als sein offenes Pendant (−1; 1). Abbildung 1.22 beseitigt die Zweifel, ob hier alles mit

rechten Dingen zugeht. Sie zeigt, wie eine bijektive Abbildung zwischen den beiden Intervallen konkret aussehen kann.

g

f

−1

I Bijektion h : (−1; 1) → [−1; 1]

⎧

(−)1

⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

(−) 12

⎪

⎪

⎨

(−) 14

h : x →

⎪

1

⎪

⎪ (−) 8

⎪

⎪

⎪

⎪

⎩

x

falls

x = (−) 12

falls

x = (−) 14

falls

x = (−) 18

falls

...

sonst

1

x = (−) 16

Abbildung 1.22: Lässt sich eine Menge injektiv in eine andere Menge abbilden und umgekehrt, so kann durch die geschickte Kombination der beiden Abbildungen eine Bijektion zwischen den Mengen hergestellt werden. Dies ist die Aussage

des berühmten Cantor-Schröder-BernsteinTheorems, hier demonstriert am Beispiel

der Intervalle (−1; 1) und [−1; 1].

24

... 0 0 0 3 4 8 6 0 7 , 5 7 3 0 0 9 1 2 ...

1 Historische Notizen

Auf die gleiche Art und Weise können wir zeigen, dass sich die Menge

der reellen Zahlen bijektiv auf das Einheitsintervall [0; 1] abbilden lässt.

Eine injektive Einbettung von [0; 1] in R ist trivial. Umgekehrt können

wir durch die Zuordnung

∞

∑

i=−∞

0 , 7 5 0 7 6 3 8 0 4 0 3 9 0 1 0 2 0 ...

Abbildung 1.23: Durch die Umsortierung

der Ziffernfolge lassen sich alle reellen Zahlen injektiv in das Intervall [0; 1] einbetten.

∞ bi 10i → b0 10−1 + ∑ b−i 10−2i + bi 10−2i−1

i=1

jede reellen Zahl in das Intervall [0; 1] abbilden, ohne ein Element der

Zielmenge doppelt zu belegen (Abbildung 1.23). Damit haben wir erneut die Voraussetzungen des CSB-Theorems erfüllt und die Gleichmächtigkeit von [0; 1] und R bewiesen.

Dass sich die reellen Zahlen bijektiv auf das Intervall [0; 1] abbilden

lassen, bringt eine entscheidende Vereinfachung mit sich, die wir in den

nachfolgenden Kapiteln mehrfach ausnutzen werden. Anstatt die reellen Zahlen als Ganzes zu behandeln, ist es völlig ausreichend, unsere

Betrachtungen auf die reellen Zahlen mit dem Vorkommaanteil 0 zu

beschränken.

Jetzt sind wir gewappnet, um einen wichtigen Zusammenhang zwischen

den reellen Zahlen und der Potenzmenge der natürlichen Zahlen herzustellen. Schreiben wir eine reelle Zahl x aus dem Intervall [0; 1] im

Binärsystem auf, so besitzt sie die folgende Form:

∞

x = ∑ bi 2−i

i=1

Die Koeffizienten bi bilden aneinandergereiht eine unendlich lange Folge von Nullen und Einsen. Damit können wir x eindeutig eine Teilmenge der natürlichen Zahlen zuordnen, indem wir die Zahl n ∈ N genau

dann in die Teilmenge aufnehmen, wenn die n-te Nachkommastelle von

x gleich 1 ist:

∞

∑ bi 2−i

→ {n ∈ N | bn = 1}

(1.11)

i=1

Umgekehrt können wir jede Teilmenge von N injektiv in das Intervall

[0; 1] einbetten:

{n1 , n2 , . . .} →

∑ 2−2ni −1

(1.12)

i

Das CSB-Theorem liefert uns das Ergebnis, nach dem wir gesucht haben. Es zeigt, dass die Menge der reellen Zahlen die gleiche Mächtigkeit

besitzt wie die Potenzmenge der natürlichen Zahlen:

|R| = |2N | = 2ℵ0

(1.13)

25

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

Cantor beschäftigte sich intensiv mit der Frage, ob sich zwischen den

Mengen N und R weitere Unendlichkeiten verbergen. Schon früh hegte

er die Vermutung, dass es keine Menge geben kann, die bezüglich ihrer

Kardinalität zwischen den natürlichen und den reellen Zahlen liegt.

Demnach befänden sich die reellen Zahlen an zweiter Position (ℵ1 )

in der unendlich langen Liste der Unendlichkeiten. Genau dies ist der

Inhalt der berühmten Kontinuumshypothese, die in ihrer symbolischen

Form wie folgt lautet:

?

|R| = ℵ1

(1.14)

Aufgrund der oben herausgearbeiteten Äquivalenz (1.13) können wir

Gleichung (1.14) auch in der Form

2ℵ0 = ℵ1

?

schreiben und in naheliegender Weise verallgemeinern:

2ℵn = ℵn+1

?

(1.15)

Die in Gleichung (1.15) geäußerte Vermutung heißt allgemeine Kontinuumshypothese. Plakativ besagt sie, dass die Potenzmengenoperation,

während sie uns von einer Unendlichkeit zur nächsten führt, keine Unendlichkeiten überspringt.

Die Kontinuumshypothese sollte Cantor bis zu seinem Lebensende beschäftigen. Einige Male glaubte er sich im Besitz eines Beweises, andere Male dachte er, die Hypothese widerlegt zu haben. Doch immer

wieder tauchten Fehler auf, die seinen schon sicher geglaubten Erfolg

zunichte machten. So sehr er sich auch bemühte, es blieb ihm zu Lebzeiten verwehrt, dieses große Rätsel des Kontinuums zu lüften. Cantor

konnte nicht wissen, wie sehr er zum Scheitern verdammt war.

Dass Cantors Mengenbegriff von vielen seiner Zeitgenossen abgelehnt

und von einigen sogar heftig bekämpft wurde, lässt sich nur im historischen Kontext verstehen. Cantor schuf seinen Mengenbegriff in einer

Zeit, in der die Diskussion um das Wesen der Unendlichkeit in vollem

Gange war. Zwei Begriffe standen im Mittelpunkt des Diskurses: Die

potenzielle Unendlichkeit und die aktuale Unendlichkeit.

Den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen wollen wir am Beispiel der natürlichen Zahlen

0, 1, 2, 3, . . .

Über die Zuordnungsvorschrift (1.11) haben wir es

geschafft, die reellen Zahlen aus dem Intervall [0; 1]

injektiv in die Menge 2N einzubetten.

Die Abbildung haben wir über die Binärdarstellung einer reellen Zahl definiert,

und genau hier laufen wir in eine technische Schwierigkeit hinein, die auf den

ersten Blick gern übersehen wird. Ausgelöst wird sie durch die Eigenschaft mancher reeller Zahlen, mehrere Binärdarstellungen zu besitzen. Beispielsweise besitzt

die Zahl 12 die beiden Darstellungen 0,1

und 0,0111 . . .. Das bedeutet, dass die Vorschrift (1.11) der Zahl 12 sowohl die Menge {1} als auch die Menge {2, 3, 4, . . .}

zuordnet und damit streng genommen gar

keine Abbildung definiert. Glücklicherweise lässt sich dieses Problem einfach

lösen. Die Mehrdeutigkeit verschwindet,

wenn wir per Definition immer diejenige Darstellung mit der geringsten Anzahl

Einsen zugrunde legen.

Bei der Einbettung von 2N in [0; 1] müssen

wir ebenfalls vorsichtig sein. Würden wir

z. B. die Abbildungsvorschrift

{n1 , n2 , . . .} →

∑ 2−n −1

i

i

verwenden, so wäre die Abbildung nicht

mehr injektiv. Beispielsweise würden die

Mengen {0} und {1, 2, 3, . . .} beide der

Zahl 12 zugeordnet. Genau dies ist der

Grund, weshalb ni in Gleichung (1.12)

mit 2 multipliziert wird. Erst durch diesen Trick wird die Zuordnung injektiv,

d. h., verschiedene Teilmengen der natürlichen Zahlen werden auf verschiedene reelle Zahlen abgebildet.

26

1 Historische Notizen

sichtbar machen. Außer der 0 wird jedes Element in dieser unendlich

langen Liste durch die Anwendung der Nachfolgeroperation aus seinem Vorgänger gewonnen. Mit diesem Prozess können wir fortwährend neue Zahlen generieren, ohne dass die Anzahl der Iterationen nach

oben beschränkt ist. Wir sagen, die Anzahl der Iterationen ist potenziell

unendlich. Diese Art der Unendlichkeit birgt keinerlei Risiken in sich.

Auch wenn die Anzahl der Iterationen keiner Grenze unterliegt, erreichen wir jede natürliche Zahl nach endlich vielen Schritten und müssen

die Nachfolgeroperation daher niemals unendlich oft anwenden.

„So protestiere ich gegen den Gebrauch

einer unendlichen Größe als einer

Vollendeten, welches in der Mathematik

niemals erlaubt ist.“ [60]

Carl Friedrich Gauß

(1777 – 1855)

Abbildung 1.24: Der deutsche Mathematiker Carl Friedrich Gauß zählt zu den genialsten Mathematikern des ausgehenden

achtzehnten und beginnenden neunzehnten

Jahrhunderts. Gauß hat in verschiedenen

Gebieten der Mathematik, Astronomie und

Physik Bahnbrechendes geleistet und führte die Göttinger Mathematik zu Weltruhm.

Eine Gedenkmünze, die ein Jahr nach seinem Tod ausgegeben wurde, ehrt den brillanten Mathematiker mit dem Titel „Mathematicorum Principi“ (lat. „Dem Fürsten

der Mathematiker“).

Reden wir stattdessen von den Zahlen, die sich durch die endliche Iteration der Nachfolgeroperation erzeugen lassen, als Ganzes, so haben

wir den Sprung von der potenziellen Unendlichkeit in die aktuale Unendlichkeit vollzogen. Das besagte Ganze ist in diesem Fall nichts anderes als die Menge der natürlichen Zahlen selbst und besitzt unendlich

viele Elemente. Ob wir die natürlichen Zahlen tatsächlich als ein abgeschlossenes Ganzes betrachten können oder lediglich das potenziell

Unendliche als alleinige Grundlage akzeptieren dürfen, wurde in der

Vergangenheit kontrovers diskutiert. Schon Aristoteles gehörte zu den

Kritikern der aktualen Unendlichkeit [155].

Befeuert wurde die Kritik durch die scheinbaren Widersprüche, die sich

im Umgang mit der Unendlichkeit ergeben. Weiter oben haben wir herausgearbeitet, dass eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen den ganzen

Zahlen Z und den natürlichen Zahlen N besteht, obwohl uns die Inklusionsbeziehung N ⊂ Z das Gegenteil suggeriert. In analoger Weise lässt

sich zeigen, dass jede unendliche Teilmenge von N die gleiche Mächtigkeit besitzt wie die natürlichen Zahlen selbst. Einige Wissenschaftler, wie der namhafte Astronom Galileo Galilei, sahen hierin die Bestätigung dafür, dass Größenvergleiche zwischen unendlichen Mengen

unzulässig sind und nur im Falle endlicher Mengen einen Sinn ergeben [58, 104]. Andere Wissenschaftler, wie der berühmte Mathematiker

Carl Friedrich Gauß, lehnten den Umgang mit unendlichen Mengen als

in sich geschlossene Größen vollständig ab (Abbildung 1.24).

Für Cantor waren die angeblichen Paradoxien nichts weiter als Eigenschaften unendlicher Mengen. Er sah, dass die augenscheinlichen

Widersprüche lediglich von der unbegründeten Annahme herrühren,

dass unendliche Mannigfaltigkeiten die gleichen Eigenschaften besitzen müssen, wie die uns vertrauten endlichen Mengen. Einen Fürsprecher fand Cantor in Richard Dedekind. Genau wie er sah Dedekind in

dem, was andere als Paradoxie bezeichneten, eine definierende Eigenschaft unendlicher Mengen. Offensichtlich hat eine Menge genau dann

unendlich viele Elemente, wenn eine echte Teilmenge mit der gleichen

Mächtigkeit existiert.

1.2 Der Weg zur modernen Mathematik

27

„[Cantors] Widerlegung der Bedenken gegen das Unendliche

scheint mir im Ganzen wohlgelungen und treffend zu sein. Die

Bedenken entstehen dadurch, dass dem Unendlichen Eigenschaften beigelegt werden, die ihm nicht zukommen, indem

entweder Eigenschaften des Endlichen auf das Unendliche wie

selbstverständlich übertragen werden oder eine Eigenschaft,

die nur dem Absolutunendlichen zukommt, auf alles Unendliche übertragen wird. Auf die Unterschiede im Unendlichen

nachdrücklich hinzuweisen, ist ein Verdienst dieser Schrift.“ [51]

Gottlob Frege (1848 – 1925)

„Das Unendliche wird sich in der Arithmetik doch schließlich

nicht leugnen lassen, und andererseits ist es mit jener erkenntnistheoretischen Richtung unvereinbar. Hier ist, wie es scheint,

das Schlachtfeld, wo eine große Entscheidung fallen wird.“ [51]

Abbildung 1.25: Der deutsche Mathematiker Gottlob Frege begründete mit dem Logizismus eine neue Denkrichtung. Auch er

schreckte nicht vor dem aktual Unendlichen zurück; wie Cantor sah er darin den Schlüssel zu einer modernen Mathematik.

Obgleich das hohe Maß an Unverständnis, Misstrauen und Feindseligkeit tiefe Furchen in Cantors Psyche hinterließ, hielt er Kurs. Unbeirrt

steuerte er in Richtung einer neuen Mathematik, die das aktual Unendliche zum Protagonisten erheben und damit ein für allemal von seiner

Statistenrollen befreien sollte. Noch ahnte Cantor nicht, dass sein Gedankengerüst schon bald ins Wanken geraten würde.

1.2.3

Macht der Symbole

Genau wie Cantor war auch der drei Jahre später geborene Gottlob

Frege ein Verfechter des aktual Unendlichen (Abbildung 1.25). Frege

sah früh voraus, dass sich der Umgang mit der Unendlichkeit zu einer Grundsatzfrage der gesamten Mathematik entwickeln würde, die

kontrovers genug war, um die Wissenschaftsgemeinde für lange Zeit

zu spalten. Nichtsdestotrotz war er davon überzeugt, dass sich das aktual Unendliche über kurz oder lang als akzeptiertes Instrument in der

Mathematik etablieren würde. Genau wie Cantor sah er die Mathematik von einer „mächtigen akademisch-positivistischen Skepsis“ [51] beherrscht, die den Fortschritt zwar verzögern konnte, aber nicht im Stande war, ihn dauerhaft aufzuhalten.

Im Jahr 1879 publizierte Gottlob Frege sein wichtigstes Werk, die Begriffsschrift. In der Rückschau markiert das knapp hundertseitige Buch

28

v

8 No 26 Jul

1 Historische Notizen

Friedrich Ludwig Gottlob Frege

wurde am 8. November 1848 im

mecklenburgischen Wismar geboren. 1869 schrieb er sich an der

Universität Jena ein, wo er in Ernst Abbe, dem Direktor der

Carl-Zeiss-Werke, einen einflussreichen Lehrer und lebenslangen Unterstützer fand. Wahrscheinlich war es ein Vorschlag Abbes, der Frege bewog, nach vier Semestern an die

renommierte mathematische Fakultät der Universität Göttingen zu wechseln. Dort promovierte er im Jahr 1873 auf dem

Gebiet der Geometrie. Zurück in Jena reichte er 1874 seine

Habilitationsschrift ein. Nach einigen Jahren der Privatdozentur wurde er 1879 zum Extraordinarius und 1896 schließlich zum ordentlichen Professor berufen.

Frege zählt zu den Begründern der mathematischen Logik

und der analytischen Philosophie. Im Jahr 1879 schuf er mit

mit seiner berühmten Begriffsschrift einen axiomatischen

Zugang zur Logik [57], der weit über die bereits bekannte

1848 1925

Aussagenlogik von George Boole hinausging. Mit den eingeführten Begriffen und Konzepten schuf er die Grundlage

der modernen Prädikatenlogik.

Die meiste Zeit seines Lebens vertrat Frege die Auffassung,

dass die Mathematik ein Teil der Logik sei, und war damit

ein überzeugter Verfechter des Logizismus. Nach Frege müssen sich alle Wahrheiten auf eine Menge von Axiomen zurückführen lassen, die nach seinen Worten „eines Beweises

weder fähig noch bedürftig“ seien. Er stand damit in einer

Gegenposition zu anderen Mathematikern seiner Zeit, von

denen viele die Logik als isoliertes Teilgebiet der Mathematik begriffen.

Frege zog sich nach der niederschmetternden Entdeckung

der Russell’schen Antinomie weitgehend aus der Wissenschaft zurück und sollte keine bedeutenden Arbeiten mehr

publizieren. Die Trümmer seines logizistischen Programms

vor Augen, starb Frege als verbitterter Mann am 26. Juli

1925 im Alter von 76 Jahren.

einen Meilenstein in der Geschichte der mathematischen Logik und gehört zu den wichtigsten Einzelpublikation in diesem Bereich. In seinem

Werk schuf Frege das, was wir heute als symbolische Logik bezeichnen.

Ihm gelang es, eine künstliche Sprache zu ersinnen, die ausdrucksstark

genug ist, um die gesamte gewöhnliche Mathematik zusammen mit ihrem logischen Schlussapparat zu formalisieren. Dennoch wurde die Bedeutung, die Freges Werk für die Mathematik haben sollte, zur Zeit der

Drucklegung gemeinhin verkannt. Mehrheitlich trat man seiner Arbeit

mit Gleichgültigkeit entgegen oder stand seinen Ideen gar abweisend

gegenüber. Auch Cantor hielt die Begriffsschrift für weitgehend bedeutungslos.

Aber was war es genau, das Freges Arbeit so besonders machte? Schon

ein paar Jahre zuvor hatte George Boole mit der Aussagenlogik das

Grundgerüst erschaffen, um logische Relationen zwischen Elementaraussagen mithilfe symbolischer Operatoren auszudrücken [10, 11]. Freges Ansatz ging jedoch weit über die boolesche Logik hinaus. Er erkannte, dass sich die logischen Direktiven nicht nur dazu verwenden

ließen, um die Zusammenhänge zwischen elementaren Aussagen zu beschreiben; sie entpuppten sich als stark genug, um die Struktur der Elementaraussagen selbst zu formalisieren. Damit hob Frege eine wichtige