Chemische Prinzipien der Strukturbiologie

Werbung

Chemische Prinzipien

der

Strukturbiologie

(LvNr. 300631)

WS10

Skriptum

GNU General Public License

1 – Konzepte in der Strukturbiologie

Die Strukturbiologie geht der Frage nach, wodurch Proteine ihre Eigenschaften

erhalten und welche chemischen Prinzipien ihrer Funktion zu Grunde liegen.

Ein zentrales Thema der Strukturbiologie ist das folding problem, das bis heute

ungelöst ist und vermutlich noch lange ungelöst bleiben wird. Dabei handelt es sich

um die Frage, woher Proteine wissen, wie sie sich nach der Synthese am Ribosom

falten sollen.

Wenn man Proteine denaturiert, beispielsweise bei Säureeinwirkung oder durch

Erhitzen, hat man bei manchen Proteinen eine reversible Strukturbildung bei

Renaturierung festgestellt. Diese Beobachtung hat sofort zur Annahme geführt, dass

die lineare Basenabfolge in der DNA die Strukturinformation für Proteine enthält und

dass daraus für jedes beliebige Protein die Struktur vorhergesagt werden kann.

Neben der Basensequenz gibt es aber eine weitere Informationsebene. Während der

Translation am Ribosom kommt es zum Kinetischen Effekt, hervorgerufen durch

Sekundärstrukturen der mRNA. Eine transkribierte mRNA ist im Gegensatz zur DNA

bereits nicht mehr linear, sondern weist Strukturmotife wie hairpins auf. Das Öffnen

dieser Strukturen bedeutet einen Aufwand für das System, daher ist die

Geschwindigkeit der Translation nicht gleichförmig.

Als Beispiel sei die linker-Domäne in diesem T7 Primase Fragment (PDB 1NUI)

genannt. Sie entsteht aus einem kompakten Bereich der entsprechenden mRNA

(linkes Bild). Während dieser Bereich aufgelöst wird, kann die Faltung der Nterminalen RNA polymerase domain (RPD) bereits am Ribosom beginnen, die

Proteinbiosynthese pausiert inzwischen, daher spricht man auch vom pausing.

Der Einfluss der Kinetik kann also entscheidend sein. Gäbe es hier kein pausing und

keine variable Synthesegeschwindigkeit, käme es zum misfolding trotz korrekter

Aminosäuresequenz und es könnte sich die katalytische RPD nicht ausbilden, der

Phage könnte seine Gene nicht transkribieren.[1]

Wenn man von Mutationen spricht, versteht man darunter entweder

•

eine nonsynonymous mutation → Veränderung der Aminosäuresequenz.

-1-

•

eine synonymous mutation → gleiche Aminosäuresequenz, aber veränderte

RNA-Struktur. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen es zu veränderten

Phänotypen durch veränderte Kinetik am Ribosom gekommen ist.

Die Proteinbiosynthese ist ein hochgradig komplexer Prozess, der auf verschiedenen

Ebenen, die miteinander gekoppelt sind, reguliert ist. Die Basensequenz ist dabei die

erste Ebene, auf zweiter Ebene steht die Kinetik im folding code.

Die meisten biologisch relevanten Prozesse sind Gleichgewichtsprozesse. Ein Gleichgewicht kann thermodynamisch oder kinetisch kontrolliert sein. Es handelt sich um

eine Verteilung von Zuständen, hier A und B, die über eine Gleichgewichtskonstante

Keq in Verbindung stehen.

K eq

A⇋ B

(1)

k1

k2

(2)

K eq =

Die Verteilung der Zustände wird durch ΔG wiedergegeben.

G= H− S∗T

(3)

G=−RT∗ln K eq

(4)

In einem thermodynamisch kontrollierten Gleichgewicht ist der thermische Energieunterschied (EA) des Systems maßgeblich für die Gleichgewichtseinstellung.

In einem kinetisch kontrollierten Gleichgewicht entscheidet der sterische Einfluss

der Umgebung darüber, ob ein bestimmter Prozess bevor- oder benachteiligt wird,

unabhängig davon, ob er energetisch durchführbar ist. Ein Beispiel ist die Proteinbiosynthese.

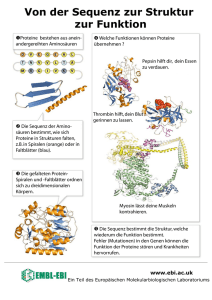

Es stellt sich bald die Frage, warum Proteinstrukturen interessant sind und warum es

sich lohnt, sie zu erforschen. Einerseits geben sie Einsichten in das System, sodass

die Funktionsweise besser erforscht werden kann. Andererseits können dadurch

targets für die biomedizinische Forschung identifiziert werden. Vorraussetzung für

das sogenannte rational oder structure based drug design sind Erkenntnisse über

die Wechselwirkungen eines Proteins, intramolekular mit eigenen Proteindomänen

oder intermolekular mit Liganden, Faktoren, die die Spezifität und Selektivität

bestimmen, sowie die Arten von Wechselwirkungen, die ein Protein ausbilden kann.

-2-

Wenn man eine Struktur kennt, kann man zusätzlich die Bedeutung einer einzelnen

Position innerhalb eines Polypeptids einschätzen.

Eine Proteinstruktur stellt eine Art räumlicher Karte bereit, die über die Verteilung

von Aminosäureresten (residues) Aufschluss gibt. Viele Proteine haben hydrophobe

Kernbereiche und hydrophile Reste an der Oberfläche, nur diese sind für das drug

targeting zugänglich.

Ein wesentlicher Aspekt in der Evolutionsbiologie sind Phylogenien als Erklärungshilfe von Verwandtschaftsbeziehungen. Es gibt verschiedene Arten, Phylogenien

aufzustellen, darunter phänotypische (Aussehen eines Organismus) und molekulare

(Charakteristiken in der Primärsequenz). Es zeigt sich, dass die Primärsequenz recht

variabel ist, Strukturen aber meist stark konserviert sind. Dadurch ergibt sich eine

gewisse Mehrdeutigkeit im folding code, ein Hinweis auf den kinetischen Effekt. Die

Variabilität ist dabei aber nicht uniform, man kann Bereiche auf der Primärsequenz

unterscheiden, die eine hohe Mutationsdichte aufweisen, von anderen unterscheiden,

die hochgradig konserviert sind. Beispielsweise enthält eine Serinprotease eine

katalytische Triade (Asp-His-Ser), die unter keinen Umständen mutieren darf, sonst

wäre das Protein keine Serinprotease mehr.

Einige Institute betreiben structural genomics. Das ist der Versuch, alle Proteinstrukturen eines Organismus zu entschlüsseln. Dabei wird hauptsächlich Kristallographie angewandt, die ein wesentliches Problem beinhaltet, das generell ein

Problem in der Strukturbiologie ist: Von 100 löslichen Proteinen (darin sind keine

Membranproteine enthalten) kann man im günstigsten Fall 15 Strukturen erhalten,

da viele Proteine unter den gewählten experimentellen Bedingungen keine verwertbaren Resultate liefern, sofern man es einmal schafft, sie zu kristallisieren.

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass ein Protein nur eine einzige Struktur

einnehmen kann, die es die meiste Zeit behält. Hält man sich vor Augen, dass ein

Protein ein System ist, das aus tausenden Komponenten besteht, so drängt sich aus

dieser Tatsache bereits die Notwendigkeit des Vorhandenseins einer enormen Anzahl

alternativer Strukturen auf. Die Strukturen eines Protein bilden ein Kontinuum.

Das Levinthal-Paradoxon beschreibt anschaulich das Problem der Proteinfaltung,

die kein Prozess mit einem einzigen definierten Endpunkt ( N … native ) ist. Auf dem

Weg zum gefalteten Protein existieren Energiebarrieren und Entropietröge, die ein

Protein in einer alternativen Form halten.

Das dahinterstehende kombinatorische Problem ist, dass die Anzahl der möglichen

Faltungen eines Proteins mit der Länge der Aminosäurekette exponentiell ansteigt.

Selbst wenn jeder Aminosäurerest nur 2 Zustände annehmen könnte, gäbe es bei

-3-

einer Proteinlänge von n schon 2n mögliche Faltungsvarianten. Nimmt man an, dass

eine Änderung der Konformation etwa 10 −13 Sekunden benötigt, so bräuchte ein 150

Aminosäuren langes Protein im schlechtesten Fall 2 150*10−13 s = 1,4*1032 s = 4,6*1024

y also über 1024 Jahre, um die optimale Konformation zu finden ( → vgl. das Alter der

Erde von 4,55*109 Jahren). In Wirklichkeit jedoch haben Proteine meist nur eine

Halbwertszeit von wenigen Stunden bis Tagen, und die korrekt gefaltete (native)

Form wird normalerweise schnell gefunden (Sekundenbruchteile bis Minuten). Die

Faltung kann also nicht durch ein zufälliges Durchprobieren aller Möglichkeiten

erklärt werden. Vielmehr gibt es natürliche Mechanismen, die bei der Faltung helfen,

wie zum Beispiel das pausing am Ribosom (roter Pfad im rechten folding funnel).

Das Vorhandensein verschiedener Strukturen kann beim Kristallisieren von Proteinen

zu einem Problem werden: Angenommen ein Protein liegt in Zustand A (asymmetrisch) und B (translationssymmetrisch) vor, so erlaubt Zustand B eine Kristallbildung. Zustand B liegt aber in diesem Beispiel nur zu 1% vor, den Rest macht der

häufigere Zustand A aus. Im Zuge der Kristallisation fällt Zustand B aus, aus dem

Gleichgewicht zwischen den Zuständen wird B aus A nachgebildet, bis kein A mehr

vorhanden ist und als B im Kristall vorliegt. Man hat das Protein zwar erfolgreich

kristallisiert, nur leider nicht den repräsentativen Zustand.

Die Zustände eines Proteins sind ineinander überführbar, sie stehen im Gleichgewicht. Selbst bei sehr spitzem folding funnel gibt es noch Moleküle, die ausreichend

thermische Energie besitzen, um die Energiebarrieren zu überwinden. [2]

Im rechten Diagramm sind Übergänge wahrscheinlicher als im linken, es muss nur

geringe thermische Energie im System sein. Wenn der kristallisierte Zustand nicht

der energetisch günstigste ist, ergibt sich ein fundamentales Problem. Der

mehrheitlich vorliegende Zustand muss auch nicht der aktive Zustand sein. Wie soll

dann ein Strukturbiologe eine gefundene Struktur argumentieren? Ist die gefundene

Struktur für die Funktion relevant?

Durch NMR-Spektroskopie wurde festgestellt, dass CREB unter normalen Bedingungen zu 97% kompakt, zu 0,7% als ungefaltetes Ensemble und zu 2,3% mit nur

einer einzigen von drei alpha-Helices vorliegt (α3). Winzige Energieunterschiede in

der Größenordnung einer einzigen Wasserstoffbrücke führen zu Veränderungen im

System.

Als Faustregel gilt bei 25°C, dass eine Veränderung von Keq um etwa 100, einen

Energieunterschied von 2,8 kcal/Mol beinhaltet. Eine zweite Wasserstoffbrücke

erhöht K gemäß Gleichung (4) bereits auf 10000 ( → ln(a)+ln(b) = ln(a*b) ). Das

-4-

klassische Beispiel für diese logarithmische Abhängigkeit, die oft in der Biologie zu

finden ist, ist DNA. Eine einzelne Basenpaarung hat keinen wahnsinnig großen

Beitrag zur Stabilität, die Aufteilung auf viele schwache Wechselwirkungen führt

aber zu einer winzigen Dissoziationskonstante und daher gewaltigen Stabilität. Bei

gleichzeitig hoher Stabilität ist hohe Plastizität erforderlich, um Transkription und

Replikation zu ermöglichen. Dabei nutzt die Natur Wechselwirkungen, die für sich

allein wenig Energie zur Auflösung beanspruchen und eine lokale Öffnung des

Komplexes erlauben.

Effektoren können Komplexierungsgleichgewichte verändern. Man spricht dann von

Allosterie, der Veränderung der Verteilung der Zustände, oder Strukturen, eines

Proteins. Eine Protein-Ligangen-Interaktion wird durch die Komplexbildungskonstante, beziehungsweise der Dissoziationskonstante als Kehrwert, ausgedrückt.

K D=

[ P][ L]

[ PL]

(5)

Ein σ-Faktor, dessen KD nanomolar ist, bindet im Gegensatz zu einem σ-Faktor mit

millimolarem KD viel stärker an DNA, weil ein kleiner KD bedeutet, dass die Anzahl

freier Komplexpartner gering ist. Analog verhält es sich mit dem pK a von Säuren. Mit

abnehmener Konzentration, liegt immer mehr eines Komplexes dissoziiert vor.

Die Konzentrationsabhängigkeit des K D-Wertes hat besondere Konsequenz, wenn man

das Ergebnis eines yeast-two-hybrid-Experimentes mittels Koimmunpräzipitation auf

falsch-positive Interaktion überprüfen möchte. Erhählt man im Luciferase-readout ein

deutliches Signal und beinahe keine Komplexbildung bei KoIP, so schließt man

schnell auf unspezifische Interaktion bei zum Beispiel millimolarem K D. Man

begründet die Schlussfolgerung mit dem Argument, bei zellulärer Konzentration zu

arbeiten. Dies ist aber Selbsttäuschung, weil man die zelluläre Konzentration nur

über das Verhältnis Proteinmenge/Zellvolumen schätzt und eigentlich gar nicht

kennt. Dabei lässt man außer Acht, dass die Komplexbildung in der Zelle von der

lokalen effektiven Konzentration abhängt, die durch Zellkompartimente und

akkumulierende Hilfsfaktoren moduliert sein kann.

Es gibt Proteine ohne definierte 3D-Struktur, aber deshalb sind sie nicht unstrukturiert. Sie haben trotzdem strukturelle Aspekte, die ein schwer fassbares Kontinuum

bilden. Sie unterscheiden sich nur hinsichtlich ihrer Kompaktheit von anderen

Proteinen. Dogmatisch muss daher festgehalten werden, dass es so etwas wie

random coil nicht gibt.

Linderstrǿm-Lang haben eine hierarchische Repräsentation als konzeptuellen

Rahmen zur Interpretation von Ergebnissen aufgestellt. Sie erlaubt die Diskussion

von Aspekten unter steigendem Abstraktionslevel, das sind gedankliche Ebenen, aus

denen sich eine Funktion erschließt. Folgende räumliche Korrelationsebenen der

Aminosäuren eines Proteins sind enthalten:

• 1° - Primärsequenz: Lineare Abfolge der AS, jede Position ist mit der vorhergehenden und nachfolgenden Position in Kontakt

• 2° - Sekundärstruktur: Eine Position kann in Wechselwirkung zB mit i+4 stehen

• 3° - Tertiärstruktur: Eine Position kann mit einer Position i+300 wechselwirken

• 4° - Quartärstruktur: Korrelation auf molekularer Ebene

Am Beispiel von Myoglobin und Hämoglobin wird deutlich, dass sich der Funktionsunterschied erst auf Ebene der Quartärstruktur zeigt. Purinbindende Proteine unter-

-5-

scheiden sich erst auf Ebene der Primärsequenz, andere Reste sind an der Bindung

der Heterocyclen beteiligt.

Neben diesem Interpretationskonzept kann man weitere aufstellen, die Festlegung

auf ein Konzept beeinflusst in jedem Fall die Interpretation von Ergebnissen.

Wenn man von Wechselwirkungen spricht, meint man meist ein paarweise Interaktion

zwischen Aminosäuren mit passenden Eigenschaften wie elektrostatische Ladungen

oder hydrophoben Seitenketten. Eine AS wird dabei als eigene Einheit mit

spezifischen Eigenschaften betrachtet.

Ein Glutamat oder Aspartat hat beispielsweise eine (de-)protonierbare COOH-Gruppe

mit einem definierten pKa-Wert als freie Aminosäure. In einem Protein muss nicht

jeder Glu-Rest den gleichen pKa-Wert haben, weil Effekte einwirken können, die die

Anion-Form stabilisieren, als Folge steigt die Säurestärke, andererseits kann die

Dissoziation auch durch eine entsprechende Umgebung gehemmt sein. Im folgenden

Bild ist die Anion-Form eines Glutamats in Milieu 2 stabilisiert, Milieu 1 begünstigt

dagegen die neutrale Form aufgrund der abstoßenden gleichartigen Ladung.

In Lysozym, das die Bindung zwischen N-Acetylglucosamin und N-Acetylmuraminsäure mit Hilfe zweier saurer Aminosäurereste spaltet, kann dieses Phänomen beobachtet werden. Rest 1 existiert in der Neutralform und stellt ein Proton bereit,

während der zweite Rest deprotoniert als Anion vorliegt (Nukleophil).

Bei der Diskussion von Eigenschaften von Aminosäuren im Proteinverband wäre es

unverantwortlich, die Werte der Eigenschaften der freien Spezies anzuwenden. Sie

entsprechen nicht den tatsächlichen Verhältnissen im Protein!

Die klassische Strukturbiologe beschäftigt sich mit der Position und Abständen von

Atomen im Raum. Es ist konzeptionell schwierig, Umgebungseffekte zu modellieren,

die meistens nicht auf paarweise Wechselwirkungen reduzierbar sind.

In einem Beispiel a) hat ein Protein 2 Subdomänen A und B, die jeweils in 2 Energie zuständen, A/A' beziehungsweise B/B' existieren können. Jeder Übergang hat eine

Energiedifferenz ΔGAA' und ΔGBB'. Die Subdomänen sind nicht unabhängig voneinander, mehr ist über das Protein nicht bekannt. An B bindet nun ein Ligang (B⇌[B'L]).

Was passiert nun mit Domäne A? Durch die Kopplung verändert sich ΔGAA' und

-6-

Zustand A' könnte nun ebenfalls affin für einen Liganden sein (Positive Allosterie).

Die essentiellen Reste für die Kopplung könnten nun mittels Mutationsexperimenten

identifiziert werden, man erhält eine deterministische Interpretation anhand der

Strukturinformation.

In Beispiel b) hat man eine Mutation identifiziert, die auf den ersten Blick irrelevant

scheint, weil sie weder an der Ligandenbindungsstelle noch dem Interface der

Protein-Protein-Wechselwirkung liegt. Dennoch kann sie ΔGBB' verändern, da AS im

System untereinander in Kontakt stehen.

Ein Protein ist also ein kooperatives System, das Ergebnis kooperativer Interaktion von Aminosäureresten. Eine Aminosäure kann daher im Protein niemals als

selbstständig betrachtet werden. Die Veränderung eines Restes pflanzt sich auf das

System fort.

Ähnlich verhält es sich, wenn ein Protein erhöhter Temperatur ausgesetzt wird. Das

fortschreitende Entfalten bezeichnet man als „Schmelzen“, vom Schmelzpunkt

spricht man, wenn 50% der Faltung linearisiert vorliegt. Auch hier zeigt sich die

Kooperativität durch den sigmoiden Verlauf.

Das Aufklären kausaler Zusammenhänge der Kooperation ist sehr schwierig, denn die

Verteilung von Zuständen als biologisches Grundprinzip definiert Struktur und Verhalten eines Proteins. Biologische Systeme sind plastisch, evolvierbar, stabil und

bieten die Möglichkeit der Kopplung mit anderen Systemen. Moderate Energiebarrieren erlauben die Bildung situationsabhängiger Komplexe und eine permanente

Reaktion auf Zustandsänderungen.

Die Schwierigkeit besteht darin, Kopplung auszudrücken, wenn man die einzelnen

Kompenenten nicht als isolierte Einheiten betrachten darf. Einen Lösungsversuch

stellt die topologische Metastrukturanalyse dar. Ein Punkt steht für eine AS, die

verbunden werden, wenn sie räumliche Nachbarn sind. Das ist der Fall, wenn die

Strecke Cα-Cα kleiner als 8Å ist. Der konkreten Art der Wechselwirkung wird dabei

keine Beachtung geschenkt. Abhängig von der Art der AS kann man kürzeste Wege

berechnen:

, A , B ,l A , B

(6)

Wenn man nun tausende Strukturen der Protein Database (PDB) durchrechnet, erhält

man eine Verteilung der Abstände zwischen zwei verschiedenen AS und daraus den

durchschnittlichen Abstand. Damit kann man nun unter Einbeziehung einer Primärsequenz ein gewisses Maß an Strukturinformation berechnen.

Zwei Zahlenwerte pro Rest ergeben eine quantitative Codedarstellung der Struktur:

-7-

•

•

Vorraussage der Sekundärstruktur

Zahlenwert; Welche Sequenzbereiche scheinen eine Sekundärstruktur zu

bilden?

Kompaktheit

Anzahl der umgebenden Reste; Kehrwert der Summe der kürzesten Strecken;

Hydrophobe Bereiche (Proteinkern) haben mehr direkte Nachbarn, lA,B ist

klein, daher die Kompaktheit groß. In hydrophilen Abschnitten (Oberfläche,

mobile Regionen) sind die Reste weiter entfernt, die Kompaktheit ist gering;

Viele Proteine können nicht kristallisiert werden, da sie zu mobil sind. Die Kompaktheit ist ein gutes Maß für die Sinnhaftigkeit eines Kristallisationsversuchs. Unterhalb

eines Grenzwerts von 300 pro Rest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Protein eine

rigide Struktur hat, sehr gering. Neben der Berechnung einer Mindestkompaktheit

für die Kristallisation erhält man als viel wichtigeren Aspekt eine Aussage über die

Ähnlichkeiten von Proteinen.

Der Bioinformatiker arbeitet unter anderem mit protein folds. Dabei nimmt er an,

dass sich ein fold wie ein Atom verhält und unter allen Bedingungen gleich ist, so wie

ein Ca-Atom (fast) immer ein Ca-Atom bleibt und sich klar von einem He-Atom unterscheidet. Ein protein fold verhält sich so aber nicht. Eine Metastruktur braucht nun

gar keine folds, man arbeitet nur mit Aminosäuren. Die einzige Annahme ist, dass

eine Aminosäuren-Art immer diese Art bleibt, ein Glutamat also immer ein Glutamat.

Die Eigenschaften sind zwar kontextabhängig, die Zusammensetzung bleibt aber

gleich.

Beim Vergleichen von Sequenzen mittels BLOSUM oder BLAST, die auf der statistischen Austauschwahrscheinlichkeit von Aminosäuren beruhen, hat man ein Problem:

Um die Austauschwahrscheinlichkeit zu berechnen, benötigt man ein aligment, für

das man widerum die Austauschwahrscheinlichkeit braucht. Man läuft in einen

Zirkelschluss, weil man die Aminosäure nicht kennt, die an einer bestimmten Position

ursprünglich zu finden war. Man muss sich vor Augen halten, dass diese Methoden

von Beginn an nur eine Näherung liefern können. Die evolutiven Raten, die dabei

genutzt werden, haben mit der Chemie der Aminosäuren nichts zu tun, da ein

Austausch in der mRNA codiert vorliegt und von Mutationen der Nukleotide abhängt,

die für sich selbst nicht mit gleicher Wahrscheinlichkeit evolvierbar sind.

Der Vorteil der Metastrukturanalyse liegt darin, dass ein chemischer Vergleich statt

evolutionären Aspekten zur Bildung eines alignments herangezogen wird. Das kann

dazu führen, dass man Ähnlichkeiten in der 3D-Struktur findet, die auf Primärebene

nicht offensichtlich sind, obwohl man die Struktur nicht kennt. Als wesentliche Folge

kann man dann Analysen durchführen, für die man normalerweise eine Struktur

braucht. Somit umgeht man die geringe Ausbeute beim Auffinden von Strukturen.

Wenn man eine Proteinstruktur eines therapeutischen targets aufgeklärt hat und

einen Ligangen kennt, der an dieser Protein an bekannter Stelle bindet, kann man

protein structure similarity clustering (PSSC) durchführen. Dabei vergleicht

man die Struktur mit anderen Proteinen, von denen man die Struktur nicht kennen

muss, und erhält eine Aussage darüber, ob der Ligand auch diese Proteine bindet. [3]

Protein meta structure similarity clustering (PMSSC) macht nun auch die sonst

notwendige Struktur, gegen die man vergleicht, überflüssig. Wenn man gute

Metastrukturen aus der Primärsequenz ableitet, gilt das gleiche Argument, das

klassische Dogma der Strukturbiologie, gleiche Struktur hat gleiche Funktion, an.

Haben zwei Proteine ähnliche Metastruktur, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit

ähnliche Liganden binden.

-8-

Ein großes Argument für experimentelle Strukturbiologie ist, die relevanten Positionen eines Proteins zu identifizieren, also der Frage nachzugehen, wie das Protein

seine Funktion ausübt. In vielen Fällen ist der Hauptteil eines Proteins nur ein

Gerüst, das die Interaktionsstellen bildet beziehungsweise positioniert, daher ist zu

einem gegebenen Zeitpunkt immer nur ein winziger Teil von Interesse. Es wäre also

praktisch, auf diesen Teil hineinzoomen zu können.

Man kann Proteine auf Grund ihrer Sequenz in Bezug auf Interaktionsstellen mittels

Metastrukturanalyse voranalysieren. Protein-Protein-Wechselwirkungen involvieren

zum Beispiel in erster Linie exponierte Reste, daher kann man bereits verborgene

kernnahe Reste ausschließen. Die exponierten Bereiche haben charakteristische

Metastrukturmotife. Von einem unbekannten Protein berechnet man nun eine

Metastruktur und vergleicht diese paarweise gegen eine Datenbank von bekannten

interagierenden Metastrukturen. Das Ergebnis ist ein residue plot, ein Histogramm

mit einem Wahrscheinlichkeitswert für jeden Rest, in einer Interaktionsstelle

involviert zu sein. Dabei tauchen hot spots von 15-20 AS Länge auf.[4]

Ein Beispiel soll die Wirksamkeit dieser Methode illustrieren. Zellen, die mit c-myc

transformiert werden, zeigen eine transkriptionelle Inhibierung des Tumorsuppressors BASP1 (brain acid-soluble protein 1).[5] Überexprimiert man das Gen über

einen retroviralen Vektor in der Zelle, ist die proliferative Wirkung der c-myc Überexpression aufgehoben und die Zelle geht in Apoptose. In diesem Zellassay wurden

weiters Peptide mit gleicher Länge eingesetzt, a) ein Peptid, das nichts mit BASP1 zu

tun hat, b) ein Peptid, das nicht als Bindungspartner vorhergesagt wurde und c) ein

Peptid, das an eine vorhergesagte Interaktionsstelle binden sollte, um zu zeigen, dass

dieser Faktor wirklich entscheidend beim Absterben der Tumorzellen ist. Der

tatsächliche Bindungspartner von BASP1 bleibt bis heute unbekannt. Es hat sich

gezeigt, dass diese kleinen 18AS-Peptide durchaus eine relevante, nanomolare

Affinität haben.

Der Vorteil für die Strukturbiologie, der sich daraus ergibt, ist, dass man direkt

funktionelle Stellen untersuchen kann, ohne zuerst auf mitunter umständliche

Weise Informationen über das Gerüst, also den restlichen Teil des Proteins sammeln

zu müssen.

Die Affinität von Proteinen und Peptiden ist nicht nur auf andere Proteine

beschränkt, auch Nukleinsäuren können mit Sequenzmotifen von Proteinen wechselwirken.

-9-

Transkriptionsfaktoren enthalten an ihren DNA-Interaktionsstellen sehr oft planare

Gruppen von aromatischen (Phe, Tyr, Trp), basischen (Arg, Asn, Gln) oder sauren

Aminosäuren. Basische Reste stabilisieren die Wechselwirkung zusätzlich durch die

günstige Elektrostatik.

Die Wechselwirkung beruht dabei auf dem sogenannten π-stacking, dem Überlappen der π-Orbitale von Nukleobase und planarem Aminosäurerest. Die in der

Sequenz folgende Nukleobase wird aus der Doppelhelix herausgeflippt, das

durchgehende π-stacking geht verloren, die Leitfähigkeit entlang der Helix ist

unterbrochen, der Startpunkt zum Aufschmelzen der DNA somit gesetzt.

Das Einlagern von planaren Gruppen zwischen Nukleobasen bezeichnet man als

Interkalation. Der Abstand zwischen den Basen nimmt dabei an der interkalierten

Stelle zu.

2 – Eigenschaften von Aminosäuren

Aminosäuren kann man an Hand von verschiedenen Kriterien gruppieren, zum

Beispiel nach Hydrophobizität, Aromatizität, Basizität oder Acidität. Am Beispiel von

Phenylalanin zeigt sich aber, dass das nicht immer eindeutig ist, Phe ist aromatisch

und hydrophob zugleich.

Aminosäure

Alanin

Cystein

Aspartat

Glutamat

Phenylalanin

Glycin

Histidin

Isoleucin

Lysin

Leucin

Methionin

Asparagin

Prolin

Glutamin

Arginin

Serin

Threonin

Valin

Tryptophan

Tyrosin

3-Letter 1-Letter

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

Hid

Ile

Lys

Leu

Met

Asn

Pro

Gln

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

V

W

Y

pI

6,01

5,05

2,85

3,15

5,49

6,06

7,60

6,05

9,60

6,01

5,74

5,41

6,30

5,65

10,76

5,68

5,60

6,00

5,89

5,64

pKa

pKa

pKa

(α-Carboxyl) (α-Amin) (Seitenkette)

2,35

1,92

1,99

2,10

2,20

2,35

1,80

2,32

2,16

2,33

2,13

2,14

1,95

2,17

1,82

2,19

2,09

2,39

2,46

2,20

9,87

10,70

9,90

9,47

9,31

9,78

9,33

9,76

9,06

9,74

9,28

8,72

10,64

9,13

8,99

9,21

9,10

9,74

9,41

9,21

8,18

3,90

4,07

6,04

10,54

12,48

10,46

MW

89,09

121,16

133,10

147,13

165,19

57,07

155,16

131,18

146,19

131,18

149,21

132,12

115,13

146,15

174,20

105,09

119,12

117,15

204,23

181,19

Hydrophobizität

0,616

0,680

0,028

0,043

1,000

0,501

0,165

0,943

0,283

0,943

0,738

0,236

0,711

0,251

0,000

0,359

0,450

0,825

0,878

0,880

pKa-Wert

Manche Aminosäuren besitzen (de-)protonierbare Gruppen (Asp, Glu) und daher eine

Säure- bzw. Basenkonstante, die bei den genannten Aminosäuren im Bereich von

Essigsäure bei 4,7 liegt.

Enthält ein Protein beispielsweise 10 Glu, so hat nicht jeder Rest einen pKa von 4.7,

die Umgebung übt einen Einfluss auf den pKa-Wert aus, wie früher schon erwähnt.

Die pKa-Werte der proteinogenen Aminosäuren sind in der folgenden Tabelle gelistet.

Histidin nimmt eine besondere Stellung ein, da man durch den pKa nahe beim Neu-

- 10 -

tral-pH in biologischen Umgebungen schwer den momentan vorliegenden Zustand

abschätzen kann, man muss also eine Gleichverteilung annehmen.

Am isoelektrischen Punkt (pI) liegen freie Aminosäuren als Zwitterionen vor. Es ist

der pH-Wert, bei dem die effektive Nettoladung null ist. Bei einem pH-Wert ungleich

dem isoelektrischen Punkt besitzen sie eine gewisse Nettoladung, die zusammen mit

der Teilchengröße die Migrationsgeschwindigkeit und Migrationsrichtung in einer

Lösung, die sich in einer Elektrodenkammer befindet, bestimmt.

Hydrophobizität und Hydrophilie

Manche Aminosäuren haben apolare Kohlenwasserstoffreste als Seitenkette, andere

polare und geladene. Die Art der Seitenkette bestimmt die Tendenz, mit Wasser in

Kontakt zu treten. Apolare Seitenketten (Phe, Ala, Leu, etc.) zeigen hydrophobes

Verhalten im Gegensatz zu hydrophilen Seitenketten (Glu, Asp, etc.). Die Hydrophobizität leistet einen wesentlichen Beitrag bei der Strukturbildung, da hydrobobe Reste

die Kontaktfläche mit dem Wasser zu minimieren versuchen. Daher bilden

hydrophobe Rest oft Proteinkerne, während hydrophile Reste an der Oberfläche zu

finden sind, die die Kontaktfläche zu maximieren suchen.

UV-Absorption

Aromatische Aminosäuren absorbieren ultraviolette Strahlung zwischen 250-290 nm.

Diese Eigenschaft kann man nutzen, um Proteine qualitativ und quantitativ zu

detektieren. Dem Lambert-Beer'schen Gesetz zufolge ist die Absorption der

Konzentration proportional:

E=c Protein∗∗d

(7)

Die Absorption setzt sich gewöhnlich aus den Beiträgen der drei aromatischen

Aminosäuren zusammen, da deren Absorptionsmaxima nahe beieinander liegen.

Redoxpotential

Cystein kann unter Oxidation Disulfide ausbilden, was zur Stabilisierung und oft erst

das Ausbilden einer Proteinstruktur ermöglicht.

−1

−1

R–S– S–R

⇌

−2

(8)

2R– S H

Disulfidbrücken können intramolekular innerhalb deselben Peptids entstehen

(Insulin), aber auch intermolekular, wenn ein Peptid mehr als zwei Cysteine besitzt.

Letzteres ist meist unerwünscht, da sich sonst unlösliche inaktive Aggregate bilden

können. Daher muss man auf reduktives Milieu achten (Dithiothreitol, DTT; βMercaptoethanol). Dabei muss man widerum die Stöchiometrie beachten, da man nur

intermolekulare Disulfide verhindern möchte und keine essentiellen intramolekularen

Disulfide brechen möchte.

Cystein kommt relativ selten in humanen Proteinen vor (anders als manche Toxine)

daher ist das gehäufte Auftreten von Cys, zusammen mit His, Trp oder Met ein Indiz

für besondere Funktionen.

Koordinative Komplexierung von Metallionen

In einer Zelle herrscht nicht überall das gleiche Redoxpotential, die Zellkomparti-

- 11 -

mente unterscheiden sich dabei oft deutlich. So herrscht im Zellkern ein reduzierendes Milieu vor, das das Bestehen von Disulfiden verhindert. Die Natur hat aber

eine alternative Strukturstabilisierung in Form von Metallkomplexen erfunden. In

vielen Transkriptionsfaktoren wird Zn2+ durch 4 Cysteine komplexiert, man spricht

dann von einem zinc finger protein.

Die koordinative Bindung unterscheidet sich von einer klassisch kovalenten dadurch,

dass die Bindungselektronen ausschließlich vom Ligangen stammen, hier also von

den freien Elektronenpaaren des Schwefels, somit bekommt das Zink sein Oktett voll.

Liganden unterscheidet man nach ihrer Zähnigkeit, also der Zahl von Koordinationsstellen. In einem Zinkfinger sind das vier, es bildet sich ein [ML]-Komplex. Im

Gegensatz zu einem [ML4]-Komplex, bei dem jede Koordinationsstelle auf einem

anderen Ligandenmolekül liegt, ist der Entropieverlust geringer. Gemäß Gleichung

(3, Gibbs-Helmholtz-Gleichung) ergibt sich für den [ML]-Komplex eine negativeres

ΔG, dieser Komplex bildet sich spontan und ist stabiler: ΔS = -(3R+3T) bei [ML],

ΔS = -(9R+9T) bei [ML4]. Man spricht bei diesem Entropieeffekt vom Chelateffekt.

Eine Folge der elektronenziehenden Wirkung des Metalls auf den Schwefel ist, dass

die Partialladung des Wasserstoffs positiver wird und der pKa-Wert des Thiols steigt,

das im Zinkfinger dadurch als Thiolat vorliegt. Das stabilisiert den Komplex zusätzlich.

Dieser Effekt wirkt sich auch auf andere Weise aus. In Metalloproteasen wird

dadurch die Reaktivität von Carbonylgruppen erhöht, indem der Carbonylsauerstoff

ein Metallion komplexiert, wodurch die Partialladung am Carbonylkohlenstoff stark

positiv wird und einen nukleophilen Angriff begünstigt

Die Carbonanhydrase katalysiert die Bildung von Bicarbonat aus H2O und CO2.

CO2 H 2 O

⇌

H 2 CO 3

⇌

H ⊕ HCO3–

(9)

Das Enzym enthält ein katalytisches Zink, das zusätzlich zu drei Koordinationsstellen

des Peptids, ein Wassermolekül koordiniert, dessen K s von 10-14 auf 10-8 steigt, sodass

ein 106-fach reaktiveres Hydroxidion entsteht.

- 12 -

Beim Verwenden von vorgefertigten Kits, die zum Beispiel einen Mix aus Proteasehemmern enthalten, ist es von essentieller Bedeutung, über alle Bestandteile

Bescheid zu wissen. Enthält das Kit beispielsweise EDTA, einen 4-zähnigen Liganden,

der 2-wertige Ionen komplexiert, muss man daran denken, dass das Protein, das man

untersuchen möchte, ein Zinkfinger-Motif enthalten könnte. EDTA verhindert zwar in

so einem Fall richtigerweise die Wirkung von Proteasen, indem es ihnen ihre

Metallionen entzieht, aber auch der Zinkfinger wird zerstört. Im Vorfeld kann man

die Aminosäure-Sequenz auf Muster wie CXXC~(16-20AS)~CXXC untersuchen.

Dieses Sequenzmotif, in dem C durch H, D oder E ausgetauscht sein kann, weist auf

das Vorhandensein von Zinkfingern hin, von denen ein Protein auch mehrere enthalten kann.

Peptidbindung

Eine Peptidbindung ist im chemischen Sinn eine Amidbindung mit partiellem Doppelbindungscharakter, der die Ausbildung eines mesomeren Gleichgewichts erlaubt. Die

Doppelbindungsform erlaubt keine freie Drehbarkeit entlang der C-N-Achse auf

Grund der Überlappung der π-Orbitale. Als Konsequenz sind die Bindungslängen

unterschiedlich, C-O– ist länger als C=O und kürzer als C-OH, C=N ist kürzer als C-N.

Bezüglich der Anordnung von benachbarten C-Atomen kann eine cis- und eine transKonfiguration vorliegen, von denen letzte günstiger ist und zu mehr als 90%

vorkommt. Nur Prolin macht hier eine Ausnahme, das in beiden Konfigurationen

vorliegen kann. Es gibt sogar Enzyme, die diese Isomerisierung durchführen.

Als Folge des Mesomeriegleichgewichts ändern sich die chemischen Eigenschaften,

die Säure-Base-Eigenschaften im speziellen, die in der Biologie von wesentlicher Bedeutung sind. Der Stickstoff im Amid ist acider in der rechten Grenzstruktur, die

Acidität des Wasserstoffs steigt auf Grund des stärkeren Elektronenzugs durch den

Stickstoff. Der anionische Sauerstoff wirkt als Protonenakzeptor.

Diese Umstände sind die fundamentale Vorraussetzung für das kooperative Verhalten

von Proteinen. Die rechte Grenzstruktur erlaubt die Ausbildung von stabilen Wasserstoffbrückenbindungen, die im wesentlichen partielle Deprotonierungen sind.

Man spricht dann von low barrier hydrogen bonds

(LBHB). Sie sind besonders stark und unterscheiden

sich von gewöhnlichen Wasserstoffbrücken in der

kurzen Distanz zwischen Donor und Akzeptor. Das

Proton kann leicht zwischen beiden Heteroatomen

wechseln, es gibt keine klare Zuordnung zu einer

Seite. Die niedrige Energiebarriere ist aber nur

gegeben, wenn sich die pKa-Werte, die im anderen

Fall die Verschiebungsrichtung festlegen, nur

marginal unterscheiden. Hat beispielsweise HY einen

höheren pKa als HX, so liegt HX bei gegebenem pHWert stärker dissoziiert als HY vor, in Folge wird HY

protoniert, das Gleichgewicht, die Wasserstoffbrücke,

ist auf die Seite von HY verschoben.

Ein beobachtbares Beispiel sind Serinproteasen. Das Histidin der katalytischen

Triade shuttelt ein Proton vom Serin, das zum Nukleophil wird, zur Peptidbindung,

- 13 -

dessen Stickstoff protoniert wird, Serin greift das Carbonyl an.

Entgegen der klassischen Vorstellung des rein elektrostatischen Charakters ist eine

Wasserstoffbrückenbindung partiell kovalent.

Die Kooperativität entsteht nun dadurch, dass die Ausbildung einer LBHB durch

Verschiebung des Mesomeriegleichgewichts benachbarte Grenzstrukturen stabilisiert, die in Folge widerum Wasserstoffbrücken bilden und weitere Grenzstrukturen

stabilisieren. So pflanzt eine Veränderung auf weitere Kooperationspartner fort.

Das Ausmaß von Dynamik in Biomolekülen wird oft unterschätzt. Proteine sind in

Lösung sehr plastisch, sie verändern ihr Volumen wie ein atmendes Wesen, Lösungsmittelmoleküle diffundieren mit hoher Geschwindigkeit hinein und wieder hinaus.

Mittels NMR-Spektroskopie kann man das Rotationsverhalten quantifizieren. An der

C-N-Achse von Dimethylacetamid ist Rotation möglich. Die beiden Methylgruppen A

und B unterscheiden sich auf Grund ihrer Nähe zum Carbonylsauerstoff. Wenn dieser

nicht in eine Wechselwirkung wie einer Wasserstoffbrücke eingebunden ist, senkt er

die Rotation an C-N, da er die Wasserstoffe des Methyls anzieht. Wenn sich die

Rotationsdauer der Messzeit annähert, erhält man breite Signale, da sich die

Zustandsverteilungen überlagern. Bei hoher Rotation erhält man scharfe Signale.

Daher lässt sich in solchen Experimenten die Rotationsgeschwindigkeit messen, die

von der Temperatur abhängig ist.

Trägt man log(Rotationsgeschwindigkeit) als Funktion der Temperatur 1/T auf, so

erhält man als Steigung ΔG, aus der man über die Arrhenius-Gleichung die

Aktivierungsenergie EA berechnen kann. Diese gibt Aufschluss darüber was bei

einem Übergang von einem Zustand in den nächsten passiert und wie dieser thermodynamisch aussieht.

Die Aktivierungsenergie ist außerdem vom Lösungsmittel abhängig. Formamid hat

unterschiedliche EA abhängig davon, ob es in D 2O oder Dioxan gelöst vorliegt. D 2O ist

sehr polar und bildet untereinander und mit Fremdstoffen Wasserstoffbrücken,

Dioxan bildet höchstens eine. D2O verschiebt daher das Gleichgewicht in Richtung

Doppelbindungsform, als Folge ist EA um 4-5 kcal/mol größer, weil die Rotation

inhibiert ist. Dadurch verschiebt sich das Gleichgewicht um den Faktor 103 bis 104.

Neben dem Lösungsmittel kann durch Kofaktoren die Gleichgewichtslage von

Peptidbindungen verändert werden. Als Beispiel sei die Glutamat-Mutase (GlmS)

aus Clostridium cochlearium genannt. Sie besteht aus zwei Domänen, eine wirkt

katalytisch für die Bildung von (2S,3S)-3-Methylaspartat aus (2S)-Glutamat, die

andere bindet den Kofaktor 5'-Adenosyl-Cobalamin (Vitamin B 12). Dadurch wird ein

zusätzliche Helix (α1) stabilisiert, die in freier Form zwar vorhanden, aber schwach

populiert ist. Diese ist für die katalytische Aktivität des Enzyms erforderlich. [6]

- 14 -

3 Wechselwirkungen in Proteinen

Die Torsionswinkel des Backbones von Proteinen werden

• φ (zwischen C' − N − Cα − C')

• ψ (zwischen N − Cα − C' − N) und

• ω (zwischen Cα − C' − N − Cα)

genannt. Dadurch kontrolliert der φ-Winkel den Abstand zweier CarbonylKohlenstoffatome, ψ den Abstand zweier Amid-Stickstoffe und ω den Abstand zweier

α-Kohlenstoffe.

Die Planarität der Peptidbindung zwingt den ω-Winkel normalerweise auf 180° (die

häufige trans-Konformation) oder 0° (die seltene cis-Konformation). Der Abstand

zwischen den α-Kohlenstoffatomen beträgt in der trans- und cis-Konformation etwa

3,8 bzw. 2,8Å. Die cis-Konformation ist hauptsächlich in der X-Pro-Peptidbindung zu

beobachten (X ist eine beliebige Aminosäure), daher gilt Prolin neben dem achiralen

Glycin als Strukturbrecher. Bei den besonders günstigen α-Helices z. B. liegt der φWinkel etwa bei −60°, der ψ-Winkel etwa bei −30°, wobei beide Winkel eine Toleranz

von etwa ±30° zulassen.

Die mit der Drehung um die Bindung variierende Enthalpie (Torsionsenergie) des

Moleküls kann durch eine spezielle Funktion angenähert berechnet werden, aus der

sich eine charakteristische Potentialkurve ergibt:

E= A∗1cos B∗1−cos2 C∗1cos 3

(10)

Durch Torsion entstehen Konformationsisomere, die an Hand folgender Regeln benannt werden:

Eine Veränderung der Bindungswinkel führt zu einer Energieänderung, die im Zuge

der Proteinfaltung minimiert wird. Die veränderbaren geometrischen Parameter sind:

•

•

•

Bindungsabstand

Torsionwinkel

Bindungswinkel

- 15 -

Das homology modelling zieht die geometrischen Eigenschaften eines bekannten

Proteins heran, um eine wahrscheinliche Struktur eines unbekannten Proteins mit

ähnlicher Primärsequenz zu modellieren. Die geometrischen Parameter des ersten

Proteins werden als Ausgangswert benutzt, es reicht eine 60-70% Übereinstimmung

in der Primärsequenz, um eine brauchbare Struktur des zweiten Proteins zu erhalten.

Die sterische Energie setzt sich aus mehreren Energiebeiträgen zusammen. Diese

Energiebeiträge ergeben sich hauptsächlich aus 5 Phänomenen:

•

•

•

•

•

Energieänderung

Energieänderung

Energieänderung

Energieänderung

Energieänderung

bei Bindungsdehnung oder Bindungsstauchung

bei Bindungswinkeldehnung oder Bindungswinkelstauchung

bei Rotation um eine Bindung (Torsion)

durch Van-Der-Waals Interaktionen (Anziehung, Abstoßung)

durch elektrostatische Interaktionen (Anziehung, Abstoßung)

Die Größe dieser Energiebeiträge liegt im Bereich zwischen der elektrostatischen

Wechselwirkung und der Energie von Wasserstoffbrücken, ein Großteil wird durch

die kovalente Bindung bestimmt, daher erfordert eine Veränderung der Bindungslänge den größten Energieaufwand.

Bindungslängen, Bindungswinkel und Torsionswinkel nehmen Gleichgewichtswerte

(optimale Standardwerte) ein. Abweichungen von diesen Gleichgewichtswerten (verursacht durch ungünstige sterische oder elektrostatische Interaktionen zwischen

Molekülteilen) erhöhen ebenso wie ungünstige

sterische oder elektrostatische

Wechselwirkungen mit anderen Molekülen die Energie des Systems.

Das Molekül sucht einen energetisch möglichst günstigen strukturellen Kompromiss.

Es wird eine Konformation einnehmen, in der die Deformation von Bindungslängen

und Bindungswinkeln möglichst gering ist, günstige Torsionswinkel eingenommen

werden und möglichst viele attraktive sowie möglichst wenig repulsive van der

Waals- und elektrostatische Wechselwirkungen auftreten.

Die Gesamtenergie einer bestimmten Konformation setzt sich aus Energietermen

zusammen, die die Energieänderungen bei den genannten Phänomenen beschreiben.

Es ergibt sich folgende Potentialenergiefunktion:

E= Er EE E vdW Eelstat

(11)

Die Energieterme (Einzelpotentiale) werden unabhängig voneinander berechnet und

dann zur Gesamtenergie aufsummiert. Aus der so berechneten Energielage kann die

wahrscheinliche Existenz der momentanen Molekülgeometrie abgeleitet werden.

Es gilt folgende Hierarchie:

E Länge E Bindungswinkel E Torsionswinkel

(12)

Energieterm der Bindungslänge

Er = ∑ K b∗r−r 02

(13)

bonds

Der Energieterm der Bindungslänge basiert auf dem Hook'schen Gesetz (Federgesetz). Kb gibt dabei die Steifigkeit der Bindung entlang der Achse wieder (Kraftkonstante), die von der Art der Bindung abhängt: Einfachbindungen haben eine

geringere Kraftkonstante als Dreifachbindungen. Der Wert r0 definiert die Gleichge-

- 16 -

wichtslänge, die die Bindung in Abwesenheit jeglicher anderer Kräfte einnehmen

würde. Die Gleichung schätzt die Energie ab, die mit der Schwingung um die

Gleichgewichtlänge assoziiert ist.

Das Modell versagt allerdings, wenn die Bindungsdehnung in den Bereich der

Dissoziation des Moleküls gelangt. Wichtig beim Morsepotential ist vorallem der

Bereich um r, dem Minimum, da in diesem Bereich harmonische Änderungen stattfinden.

Energieterm des Bindungswinkels

E = ∑ K ∗−02

(14)

angles

Der Energieterm des Bindungswinkels basiert auf ähnlichen Modellvorstellungen, er

gibt die Energie, die mit der Schwingung um den Gleichgewichtswinkel verbunden

ist, wieder. Der Effekt von Kθ besteht in der Steigung der Parabelfunktion, θ0 gibt den

Gleichgewichtswinkel in Abwesenheit jeglicher anderer Kräfte an. Der wesentliche

Unterschied besteht darin, dass Kb stets größer als Kθ ist.

Energieterm des Torsionswinkels

E= ∑ A [1cos n−]

(15)

angles

Der günstigste Torsionswinkel liegt bei 180°, dieser wird eingeschlossen, wenn die

- 17 -

Substituenten in anti-Stellung (trans) stehen. Der Faktor n beschreibt die

Periodizität, also den Winkel, nach dem sich die Energiewerte wiederholen, in Ethan

beispielsweise alle 120°. Der Phasenfaktor Φ berücksichtigt den Rotationszustand zu

Beginn der Aufzeichnung. Der Faktor A gibt die Amplitude der periodischen Funktion

an.

Energieterm für nicht-kovalente Wechselwirkungen

E=

∑∑

i

−A ij

r 6ij

j

Bij

r 12

ij

q ∗q

i

j

∑ ∑ D∗r

i

j

ij

(16)

Die erste Komponente des Energieterms (van-der-Waals Term) setzt sich aus einem

positiven, repulsiven und daher ungünstigen Teil und einem negativen, attraktiven

und daher günstigen Teil zusammen. Man spricht vom Lennard-Jones-(6,12)

Potential.

Bei kurzen Distanzen zwischen den Interaktionspartnern überwiegt der positive Teil,

mit zunehmender Entfernung der attraktive. Bei zu großen Distanzen sind beide null.

Die van-der-Waals Wechselwirkung hat sehr kurze Reichweiten im Bereich von 2-3Å,

das entspricht der Größenordnung von Atomradien. Bei großen Distanzen spüren

sich Atome also nicht, aber es gibt einen Mindestabstand: Bei Annäherung steigt die

Repulsion rasant, näher als die Summe der van-der-Waals Radien können sich die

Atome nicht kommen, es ist der kürzest mögliche Abstand zwischen zwei Atomen, die

nicht aneinander gebunden sind. Der van-der-Waals Radius (R) ist der Radius einer

gedachten harten Kugel, die als Modell für das Atomverhalten herangezogen wird

(hard sphere model).

Atompaar

Kontaktabstand [Å]

H-H

1.9–2.0

C-H

2.2–2.4

C-C

3.0–3.2

C-O

2.7–2.8

C-N

2.8–2.9

O-O

2.7–2.8

O-N

2.6–2.7

{

E AB R= 0 wenn RR A RB

∞ wenn RR A RB

}

(17)

- 18 -

Die zweite Komponente des Energieterms (Coulomb Term) beschreibt den elektrostatischen Beitrag zur Energie. Sind die Ladungen q i und qj gleicher Ladung, ist der

Term positiv und die Interaktion ist repulsiv. Der Unterschied zur van-der-Waals

Wechselwirkung ist, dass die Abhängigkeit von Radius 1/r statt 1/r⁶ bzw. 1/r¹² beträgt

und die Reichweite der Wechselwirkung bei 10-20Å liegt. Die Dielektrizitätskonstante D ist ein Korrekturfaktor für Interaktionen, die nicht im Vakuum stattfinden.

Die Coulomb-Energie ist in Wasser beispielsweise geringer. Wasser ist ein Dipol,

zusammen mit dem Dipolmoment eines gelösten Stoffes wirkt es der Potentialdifferenz in einem elektrischen Feld entgegen, da ein Teil der Energie zur Ausrichtung der Dipolmomente konsumiert wird. Die Ladungen sind nur noch in

reduzierter Form wirksam, die effektive Coulomb-Energie ist geringer. Ein polares

Medium wirkt also der elektrostatischen Wechselwirkung entgegen, die in Wasser

aber trotzdem so groß ist, dass es die erste Wechselwirkung zwischen zwei

Molekülen ist.

Die Temperatur erschwert die Orientierung der Dipole entsprechend dem elektrischen Feld, da damit mehr Molekularbewegung verbunden ist. Große Moleküle richten

sich dementsprechend leichter aus als kleine, die ein stärker turbulentes Verhalten

zeigen.

Die biologische Bedeutung weitreichender elektrostatischer Wechselwirkungen zeigt

sich in der katalytischen Effizienz von Enzymen. Für die Produktbildung sind

Zusammenstöße zwischen Enzym und Substrat (manchmal noch zusätzlich Cosubstrat oder Cofaktor) erforderlich, und nicht jeder Aufprall muss auch produktiv sein.

Die Aufprallwahrscheinlichkeit bestimmt die Produktbildungsrate. Aber manche

Enzyme scheinen bei jedem Zusammenstoß das Produkt zu bilden. Diese mitunter

ernorme Erhöhung der Effizienz wird durch weitreichende elektrostatische Wechselwirkungen erzielt, die einen dirigierenden Einfluss auf das Substrat nehmen, wie die

Leitstrahlen auf einem Flughafen, ein korrektes Zusammentreffen zwischen Enzym

und Substrat vermitteln.

Der einfachste Fall elektrostatischer Wechselwirkungen besteht in 2 Punktladungen

(q), die durch einen Abstand r voneinander getrennt sind. Es gibt aber auch Dipole

(µ) an Bindungen, die einen Ladungsschwerpunkt entsprechend der Elektronegativitäten aufweisen. Daneben kann ein induzierter Dipol (α) durch Veränderung der Elektronendichte-Verteilung entstehen. Das resultierende Dipolmoment

besitzt dann elektrostatische Eigenschaften.

Die elektrostatische Energie hängt von der Art der Ladungsträger ab, aus denen sich

unterschiedliche Distanzabhängigkeiten ergeben.

E AB R=f Winkel ,elektr. Parameter , Dielektrikum∗R−n

A

B

Energie

n

q

q

Cou

1

q

µ

Cou

2

µ

µ

Cou

3

q

α

Pol

4

µ

α

Dis

6

µ

µ

Dis

6

Die Distanzabhängigkeit für Dipole ist dann gegeben, wenn sie fix sind, andernfalls

- 19 -

spielt die relative Orientierung eine Rolle. Die antiparallele Anordnung der Dipole ist

günstiger als die parallele. Sind die Dipole beweglich, muss die mittlere Anordnung

und daher durchschnittliche Energie der Dipole berechnet werde. Darüberhinaus

sind nicht alle Anordnungen gleich wahrscheinlich.

Jede Orientierung besitzt eine gewisse Energie, die Wahrscheinlichkeit für diese

Orientierung beträgt e hoch minus der Energie. Durch die Berücksichtigung der

Wahrscheinlichkeit wird aus 1/r³ eine Distanzabhängigkeit von 1/r⁶.

E v ∗e−E / kT

∫

E AB=

∫ e− E / kT

(18)

E AB

B=e 20 /4 e 0

Ion-Ion

B /1 /Rq A q B

Ion-Dipol

−1 /3 B2 1/ R4 q 2A 2B /kT

Dipol-Dipol

−2 /3 B2 1/ R6 2A 2B /kT

Die Energie für einen Dipol von 1 Debye (2 Ladungen 1nm entfernt) beträgt bei

Raumtemperatur 0.07 kJ mol⁻¹. Die kinetische Energie beträgt 3.7 kJ mol⁻¹ (25°C)

und ist damit etwa 50-mal größer als die Dipolenergie. Diese reicht nicht aus, um die

Dipole zu orientieren. Die Formel drückt aber aus, dass die Dipolmomente zur 4.

Potenz eingehen. Vergrößert man das Dipolmoment auf 2D, vergrößert sich die

Energie um den Faktor 16, bei 10D um den Faktor 10⁵. Eine kleine Variation im

Dipolmoment führt also zu einer dramatischen Änderung der Energie.

In einer Helix sind alle Wasserstoffbrücken ungefähr parallel, die Dipolmomente

addieren sich, sodass die Helix als ganzes ein makroskopischer Dipol ist. Am CTerminus ist der negative Pol, am N-Terminus der positive. Als Konsequenz binden

negativ geladene Reaktanden wie ATP oder P i im Bereich des N-Terminus einer Helix.

Der Transkriptionsfaktor myc bildet mit seinem Interaktionspartner max einen

dimeren Komplex, in dem 70-75 Reste pro Molekül eine Helix bilden, etwa 150 Reste

bilden also einen Dipol. Diesen kann man messen. In einem elektrischen Feld richtet

sich der Komplex aus, was dazu führt, dass ein Teil der angelegten Spannung

konsumiert wird. Den Abschirmungseffekt kann man in ein Dipolmoment unrechnen.

Es hat sich gezeigt, dass der Komplex bei kleiner Konzentration ein Dipolmoment

von über 1000D hat, das mit zunehmender Konzentration abnimmt. Warum? Eine

Möglichkeit wäre, dass das Dimer aufgeht und die α-Helices nicht mehr existieren,

die Dissoziation steigt aber nur mit sinkender Konzentration. Tatsächlich bilden sich

bei höherer Konzentration aber binäre Komplexe durch antiparallele Anordnung der

Dipole in kooperativer Weise, sodass das effektive Dipolmoment null wird.

- 20 -

Bei der Transkription spielen außerdem Enhancerelemente eine wichtige Rolle, die

meist weit upstream der transkribierten Gene liegen. Proteine wie p53 rekrutieren

enhancerbindende Proteine unter Ausbildung eines Proteinkomplexes, myc/max

macht das gleiche ohne der Notwendigkeit der Komplexbildung, alleine durch DipolDipol-Wechselwirkung. Die Dipolenergie hat in Lösung bereits dirgierenden Einfluss

(1/r⁶), bei DNA-Bindung erhöht sich die Energie der Wechselwirkung nocheinmal

(>>1/r⁶).

Besonders große Energien werden bei Cytoskelettproteinen erreicht, die viele coiledcoil-Regionen aufweisen. Darin bilden nun 300-700 Reste statt der 150 in myc/max

einen Dipol. Man darf dabei nicht vergessen, dass das Dipolmoment zur 4. Potenz

steigt!

In einer Zelle herrschen also enorme Dipolkräfte und elektrostatische Kräfte, die Energien sind hoch und weitreichend. Daher ist freie Diffusion in Zellen reine Fiktion!

Der Unterschied von Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Tetrameranordnungen wird

deutlich, wenn man die Situation betrachtet, in der ein Rest der Helix mutiert ist,

sodass sich die Helix schlecht bis gar nicht mehr ausbildet. Die Mutation hat keinen

Einfluss auf die Wechselwirkungen des Gesamtkonstrukts, da die Wechselwirkung

eben nicht von einzelnen Resten abhängt.

Clathrate

Wasserstoffbrücken liefern in Summe einen hohen Energiebeitrag, weil sie in

vorallem in wässrigem Milieu sehr zahlreich sind. Sie besitzt einen teilweise

kovalenten Charakter, da das freie Elektronenpaar des Carbonylsauerstoffs beispielsweise in Proteinen das anti-bindende Orbital des Wasserstoffs an der Aminogruppe

teilweise besetzt, als Folge wird die N-H-Distanz länger.

- 21 -

Wasser selbst ist ein Netzwerk aus Wasserstoffbrücken, im hexagonalen Eis nimmt

jedes H2O einen Eckpunkt eines Hexagons ein. Dieser Anordnung existieren nun 2

Arten von O-H-Bindungen: Kovalente und Wasserstoffbrücken. Bei tiefer Temperatur

kann man diese Zustände separiert voneinander betrachten, der Übergang zwischen

ihnen erfordert mehr Energie als im abgekühlten System vorhanden ist. Deshalb

erhält man in einem IR-Spektrogramm zwei Signale. Diese Frequenzen ergeben sich

aus der Schwingung um eine Gleichgewichtslänge der Bindung, sowie der Art der

Atome.

Auch als Flüssigkeit hat Wasser eine einzigartige Struktur: Jeder Sauerstoff als

Akzeptor hat zwei Koordinationsstellen, jedes Molekül zwei Wasserstoffe als Donor.

Dadurch ergeben sich hochgeordnete cluster, die allerdings keineswegs starr sind,

sondern in einem dynamischen Gleichgewicht ständiger Ausildung und Zerfall im

Picosekunden-Bereich unterliegen. Die entstehenden Käfigstrukturen verdanken ihre

Existenz dem kooperativen Verhalten der einzelnen Wassermoleküle.

Alle gelösten Stoffe werden hydratisiert: Egal ob Ion oder Protein, alle sind von einer

Solvatationshülle umgeben, die auf unterschiedliche Art und Weise gestaltet sein

kann. Ionen umgeben sich auf Grund ihrer Koordinationsstellen von oktaedrischen

oder anderen geometrisch definierbaren Hüllen, andere Stoffe haben keine ausgeprägten Koordinationsstellen wie Ionen. Die solvent accessible surface (SAS) einer

Verbindung legt daher fest, wie die Wechselwirkung zu anderen Molekülen in

wässriger oder organischer Phase ist. Kein Biomolekül hat eine ausschließlich hydrophile oder hydrophobe Oberfläche, das Verhältnis bestimmt den empirischen

Verteilungskoeffizient logP, der nichts anderes als die Gleichgewichtskonstante

der Verteilung der Verbindung zwischen einer wässrigen und organischen Phase ist.

Der lopP ist proportional zum Energieunterschied der Verbindung in wässriger und

organischer Phase.

Wird eine hydrophobe Substanz gelöst, so muss das Wasser darauf reagieren, da zum

Beispiel durch CH4 Wasserstoffbrücken gestört werden. Die Wassermoleküle ordnen

sich in einer Käfigstruktur um das hydrophobe Molekül an, um es gegenüber dem

Rest des Wassers abzuschließen. Die entstehenden Strukturen, in denen Ionen oder

Moleküle eingeschlossen werden, bezeichnet man als Clathrate.

- 22 -

Wie sieht die Thermodynamik dieser Strukturen aus ? Lokal sind sie hochgeordnet im

Vergleich zum Rest des Lösungsmittels ( bulk phase). Die Entropie sinkt, daher wird

ΔG positiver, entropisch ist der Prozess also ungünstig. Enthalpisch wird der Prozess

allerdings begünstigt, da die Käfigstruktur weniger Raum einnimmt, die

Kooperativität wird optimal genutzt. Bei tiefen Temperaturen relativiert sich der

entropische Anteil, sodass sich die Struktur bei niedrigerer Temperatur leichter

bildet. Ein anderer Parameter ist der Druck: Die Käfigstruktur wird bei höherem

Druck erleichtert gebildet, da durch die Struktur weniger Volumen eingenommen

wird. Das klassiche Beispiel ist die Bildung der Methanlagerstätten.

Bei Proteinen ist die Sache nicht so dramatisch. Durch den hydrophobem Effekt als

treibende Kraft der Proteinfaltung wird eine Struktur eingenommen, bei der der

Kontakt zwischen hydrophoben Bereichen und dem Lösungsmittel minimiert ist, die

SAS wird maximiert. Daher findet man hydrophobe Aminosäuren im Kern, hydrophile

an der Oberfläche, was aber nicht exakt realisierbar ist.

Proteinstrukturen haben Ähnlichkeiten zu Kristallstrukturen. Theoretische Physiker

haben Vergleiche zwischen Polymeren und den Aggregatzuständen der Materie

gezogen. Fest bedeutet, dass Einzelzellen (Monomere) mit hoher Periodizität translationssyssmetrisch in alle Raumrichtungen angeordnet sind, es eine hohe Korrelation zwischen Nah- und Fernordnung gibt. In einer Flüssigkeit herrscht noch eine

große Nahordnung (zum Beispiel Wasserstoffbrücken), mit zunehmender Distanz

geht sie aber verloren. In Gasen schließlich gibt es keine Ordnung mehr.

In Analogie dazu kann man die Zustände von Polypeptiden sehen. Salopp als random

coil bezeichnete Zustände wären demnach gasförmig, da sie wenig bis keine Ordnung

aufweisen, bis zum anderen Extrem, der definierten 3D-Struktur als festen Zustand,

liegen einige Phasen mit zunehmender Teilordnung dazwischen.

Max Born beschäftigte sich unter anderem mit der Theorie atomarer Kristallgitter

und stellte dabei fest, dass die Stabilität von Kristallen durch attraktive und

repulsive Faktoren erklärt werden kann. Die beiden Triebkräfte, deren physikalische Grundlage zunächst nicht von Bedeutung ist, haben unterschiedliche

Distanzabhängigkeiten, nämlich 1/r für Attraktion und 1/r n für Repulsion.

In Proteinen ist der attraktive Anteil der hydrophobe Effekt, der repulsive besteht in

der Abstoßung gleicher Ladung. Diese Beiträge drängen je nach vorwiegendem

- 23 -

Anteil, eine bestimmte Struktur einzunehmen. In random coils würde demnach der

repulsive Anteil überwiegen.

Das Ausmaß der einzelnen Beiträge kann man an Hand der Primärsequenz erkennen.

Liegen viele hydrophobe und wenige geladene Reste oder Reste mit alternierenden

Ladungen vor, kann sich eine gute Faltung mit ausgeprägtem Energieminimum ausbilden. Der hydrophobe Effekt und anschließende Lennard-Jones-Wechselwirkungen

sind die einzige Möglichkeit, gute Minima mit hohem Energiebarrieren zu bilden.

Reste, die nicht mit Lennard-Jones-Potentialen kompatibel sind, wie elektrostatische,

erhöhen die Repulsion und verbreitern das Minimum. Das Konformationsspektrum

erweitert sich.

Erniedrigt man den pH-Wert einer Proteinlösung, verändert sich dessen Struktur und

das Protein fällt aus. In random coils nimmt die Repulsion ab und es bilden sich

partiell Strukturen, da durch Protonierung Ladung verschwindet ( → Glu, Asp ). Ein

Beispiel ist pro-Thymosin α, das einen sigmoiden pH-Verlauf zeigt, was wie der

sigmoide Temperaturverlauf anderer Proteine auf Kooperativität hinweist. Wieder ein

Beispiel dafür, wie unsinnig es ist, von unstrukturierten Proteinen zu sprechen, man

muss deren Eigenschaften lediglich bei den richtigen Umgebungsparametern

erforschen.

Nun könnte man argumentieren, dass ein pH von 3 physiologisch irrelevant ist, dabei

vergisst man aber, dass eine Säure nicht notwendigerweise H+ in wässriger Phase

sein muss, ein protonierter Lysinrest kann Effekte hervorrufen, die bei pH 2 stattfinden.

Auch Salze nehmen Einfluss auf attraktive und repulsive Kräfte innerhalb von

Proteinen. Man spricht vom Einsalzen, um die Löslichkeit eines Proteins zu erhöhen,

vom Aussalzen, um die Löslichkeit zu verringern. Die Hofmeister-Reihe lautet für

Anionen und Kationen:

2F -PO 3+

4 SO 4 CH 3 COO Cl Br I NO3 ClO 4SCN Cl3 CCOO

NH +4Rb+ K + Na+ Li+ Mg 2+Ca 2+ Ba2+

Ionen links werden als antichaotrop (kosmotrop) bezeichnet, sie erhöhen den

hydrophoben Effekt und sind daher besonders schonende Fällungsmittel. Die weiter

rechts stehenden (chaotropen) Salze vermindern hydrophobe Effekte und führen zur

Denaturierung von Proteinen. Salze nehmen durch Veränderung der Enthalpie

Einfluss auf die Stabilität der Clathrate.

4 Strukturelemente in Proteinen

Die Vielfalt der Proteine kann man auf sich wiederholende Konstruktionen in anderer

Kombination zurückführen. Proteine verwenden eine geringe Anzahl an Strukturmotifen.

Bei der Ausbildung einer Proteinstruktur, insbesondere des hydrophoben Kerns,

lagern sich hydrophobe Seitenketten zusammen, die backbones der Aminosäuren

sind allerdings nicht hydrophob. Es müssen sich Wasserstoffbrücken ausbilden, um

die Dipolenergie der C=O und N-H auszugleichen. Dafür gibt es grundsätzlich zwei

Möglichkeiten.

α-helix Lokale Wasserstoffbrücken zwischen Sequenznachbarn. Diese

Vorraussetzung führt zu spezifischen geometrischen Eigenschaften. Eine

- 24 -

Wasserstoffbrücke zwischen den AS i und i+4 legt deterministisch die

Wechselwirkungen von i+1, i+2 und i+3 fest, die Reste sind voneinander

abhängig.

β-sheet Keine Sequenzbeschränkung.

Die Sekundärstruktur legt die Anordnung der Seitenketten fest. In einer α-helix

stehen alle Seitenketten radial nach außen, während die Wasserstoffbrücken parallel

zur Helixachse orientiert sind. Die Ganghöhe beträgt 3,6 Reste, mit einem vertikalen

Abstand von 1,5 Å.

Aus diesem Parametern lässt sich beispielsweise die Helixlänge aus der

Primärsequenz abschätzen, was praktische Konsequenzen hat: Möchte man die

Überexpression eines Gens in vivo lokalisieren, so wird man Fluoreszenzlabel

verwenden. Dazu stellt man eine Mutante mit 2 Cys in der Helix her, um ein Arsenhältiges Label daran zu besfestigen. Dabei ist es aber notwendig, dass bei der

Platzierung diese geometrischen Parameter beachtet werden, sonst liegen beide

Reste plötzlich zu weit oder zu nah beieinander, sodass der Fluoreszenzmarker nicht

daran bindet.

Entsprechend der Ganghöhe zeigen die Seitenketten jeder siebten Aminosäure in die

gleiche Richtung. Diese i+7 Beziehung findet man in Strukturmotifen wieder, wie

dem Leucin-Zipper, der zu coiled-coil-Proteinen (Transkriptionsfaktoren) führt. Die

Erkennungspunkte zwischen den beiden Helices sind dabei nur durch eine bestimmte

Aminosäure charakterisiert, die meisten Reste sind mit dem anderen Protein nicht in

Kontakt, leisten also keinen Beitrag zur Interaktion, trotzdem bilden sich stabile

Komplexe.

In der Pharmazie geht man immer mehr dazu über, statt Enzyminhibitoren, direkte

Protein-Protein-Wechselwirkungen zu nutzen. Dabei gibt es aber ein Molekulargewichts-Limit (1-1,5kDa), Proteinwirkstoffe mit 20 kDa (übliche Größe eines kleinen

Proteins) werden sehr schlecht resorbiert.

Die Interaktionstellen zwischen Proteinen seien Helices mit etwa 20AS, der restliche

Strukturballast muss eigentlich nicht ins Medikament. Die Interaktionstellen können

mit etwas Geschick so nachgeahmt werden, dass alle chemischen Charakteristika

enthalten sind, aber anders als in Form von Aminosäuren in eine chemische

Gerüststruktur verpackt werden. Solche kleinen Moleküle, die im Übrigen gar keine

Peptide sein müssen, bezeichnet man als Helical Mimics. Ein Konstrukt mit vier

spezifischen Resten zur Wechselwirkung (Carbonsäure, Isopropyl, Amin, Methyl)

- 25 -

ergeben bereits einen KD von 10–12. Mit wenig Material kann man also einen

hochaffinen Inhibitor erhalten.

Die radial abstehenden Reste einer Helix kann man in einem helical wheel darstellen. Das Innere der Spirale stellt die unteren, der Rand der Spirale die oberen Reste

dar, wenn man von oben auf eine Helix schaut.

Diese Darstellung zeigt die Oberflächenbeschaffenheit einer Helix, daraus kann man

ableiten, wo man die Helix finden wird, entweder cytosolisch oder membranständig.

Das Enzym in der Mitte hat zur Hälfte apolare (grün) und geladene (rot/blau) Reste,

daher spricht von einer amphiphilen Helix. Transmembrantransporter und Ionenkanäle werden oft von heptameren Anordnungen solcher Helices aufgebaut.

Neben der α-Helix kennt beziehungsweise vermutet(e) man andere Typen von

Helices, deren Geometrie durch andere Beziehungen zwischen Akzeptor und Donor

der Wasserstoffbrücken festgelegt ist:

α-Helix

π-Helix (i+5; 4,1 Reste pro Windung, 1,15Å Ganghöhe)

310 Helix (i+3; 3 Reste pro Windung, 2Å Ganghöhe)

Polyprolinmotife nehmen eine pseudohelikale Struktur ein, Wasserstoffbrücken (kein

N-H) fehlen aber. Man unterscheidet polyproline helix I und polyproline helix II.

Proteindomänen wie SH3 oder WW (Beispiel: Yap65) erkennen polyprolinrepeats,

flankierende Aminosäuren sorgen für Spezifität der Wechselwirkung.

In β-sheets besteht keine strikte Beziehung bezüglich der Primärdifferenz. Zwei

strands bilden eine sheet, entsprechend deren relativen Orientierung und Anordnung

der Wasserstoffbrücken unterscheidet man parallele (links) und antiparallele

(rechts) β-sheets.

- 26 -

Dadurch entsteht das namensgebende Faltblatt, dessen Winkelung die Anordnung

der Seitenketten bestimmt. In beiden Typen von Faltblättern zeigt jeder 2. Rest in die

gleiche Richtung.

Ein Ramachandran-Plot zeigt die statistische Verteilung von Diederwinkeln (φ und

ψ) eines bestimmten backbones, die auf Grund der Planarität der Peptidbindung und

geometrischen Vorgaben durch die sterischen Eigenschaften der Seitenketten nur

bestimmte Werte annehmen können. Ramachandran-Plots sind für jeweilige Typen

- 27 -

von Proteinen charakteristisch. Man kann an Hand eines Ramachandran-Plots auch

die Häufigkeit von α-Helices, β-sheets und anderer Sekundärstrukturen im Molekül

abschätzen.

Der alpha-helikale Bereich (-60/-60) hat eine geringere Variabilität als der beta-sheet

Bereich (-120/120), da dieser mehr Freiheitsgrade besitzt und leichter eine

Verdrehung oder Verdrillung mitmachen kann, bei der eine Alphahelix bereits nicht

mehr existieren kann. Der Bereich 60/40 wird von extended conformation Elementen,

wie der Polyprolinhelix, eingenommen.

Sekundärstrukturen sind aus der Primärsequenz recht gut vorhersagbar, vor allem

weil mittlerweile eine große Datenbasis (55.000+ Sequenzen in der PDB) existiert.

Alphahelices sind dabei besser vorhersagbar, da der Kontextbezug auf die nächste

Umgebung beschränkt ist, während in Betasheets weit abgelegene AS miteinbezogen

werden müssen. Einige prediction server sind:

•

•

•

molbiol.soton.ac.uk/compute/GOR.html

indy.ipr.serpukhov.su/~rykunov/alb

maple.bioc.columbia.edu/pp

Sekundärstrukturen können durch andere funktionelle Module verbunden sein.

Antiparallele Betasheets bilden sogenannte turns, von denen zwei Formen unterschieden werden. Typ I turns haben ähnliche Diederwinkel wie 3 10 Helices und den

Carbonylsauerstoff nach außen stehend, während Typ II turns nur mit Glycin an

dieser Stelle und nach innen stehendem Carbonylsauerstoff gebildet werden.

Diese beta-hairpin-turns sind mit anderen hairpins kombinierbar, die einfachste

Form dieser Kombination sind 3 beta strands, die sich einen mittigen strand teilen.

Nun spricht man von beta meanders.

- 28 -

Auch Helices können mittels turns verbunden sein. In den sogenannten helix-turnhelix Motifen bestimmt der turn die relative Anordnung der Helices, da im turn im

Gegensatz zu zwischen Helices Wasserstoffbrücken existieren. Der turn widerum als

autonomes Strukturmotif kann beispielsweise Metalle wie Ca 2+ binden. So entsteht

ein funktionelles Modul, das als Sensor für die Ca 2+-Konzentration (rechts) in der

Umgebung oder als DNA-Bindungsmotif ( links) wirken kann und als EF hand

bezeichnet wird.

Die Metallkomplexierung bewirkt, dass sich der Winkel zwischen den Helices verändert, was kooperative Effekte im restlichen Protein nach sich ziehen kann. Es wird

Calcium gegenüber Zink präferiert, da zur situationsabhängigen Signalübertragung

eine reversible Bindung gewährleistet werden, der Sensor nach Abfallen des

Stimulus wieder in den Grundzustand übergehen können muss. Zink würde auf

Grund des kleineren Ionenradius viel zu stark binden.

DNA-Bindungsmotife können auch auf andere Weise durch Dimerisierung an Betasheets zusammengesetzt werden, sodass sich zwei Helices als eigentliche Interaktionsstellen in die major groove der DNA einlagern können (intermolekulare

Betasheets). Da dabei so eine gute Passung erreicht wird, kommt es zu keiner

nennenswerten Konformationsänderung der DNA. Andere Strukturelemente wie in

p53 oder TBP binden an die minor groove.

In NMR-Messungen hat man festgestellt, wie die Interaktion zwischen Transkriptionsfaktor tatsächlich geschieht. Es stellt sich natürlich die Frage, wie ein Molekül in

einem riesigen Haufen wie dem Chromatin seine Sequenz findet (bei myc CACGGT).

Eine diffundierende Fortbewegung mit zufälligen DNA-Kontakten würde Zeiträume

von Jahren erfordern, damit endlich das zu aktivierende Gen gefunden würde.

Vielmehr folgt einem zunächst unspezifischen Kontakt ( encounter complex) ein

Entlanggleiten an der DNA, bis eine spezifische Wechselwirkung entsteht.

Proteine, die mehrere Betasheets enthalten, haben mehrere Möglichkeiten diese zu

kombinieren. Die Ausbildung intermolekularer Betasheets wie im DNA-Bindungsmotif

kann auch Folge einer fehlerhaften Faltung sein. Beim domain swapping ordnen

sich beta sheets eines Monomers in die 3D-Struktur eines zweiten Monomers ein,

sodass sich präzipitierende Aggregate ( amyloid plaques) oder sogar lineare

Polymere ergeben können

Dieses Phänomen ist Grundlage der conformational diseases. Serpine (serine protease inhibitors) bilden mit Serinproteasen Komplexe zur Inhibierung. Die Struktur

erlaubt selbst in nativen Proteinen ein Umfalten, sodass die inhibitorische Stelle

durch domain swapping verdeckt wird (unerwünschte Dimerisierung), die

- 29 -

Energiebarriere dafür ist aber unter normalen Bedingungen zu groß. Ein Erbdefekt

führt nun dazu, dass zwar ein korrektes Protein gebildet wird, aber die Energiebarriere sinkt. Ein Fieberschub reicht nun aus, um domain swapping zu ermöglichen,

sodass die inhibitorische Aktivität verloren geht und sich die Leber proteolytisch

auflöst.

Obwohl Dimerisierung mittels domain swapping hier unerwünscht ist, bietet es doch

über Remonomerisierung eine zusätzliche Regulationsebene.

Struktur eines domain swapped Antithrombin-Dimers

[8][9].

5 Proteinklassifizierung

In der Theorie der erleichterten Variation erklären Marc Kirschner und John

Gerhart, wie es zu Variation in der Evolution kommt. Robuste, konservierte Kernprozesse, deren Bestandteile variierbar sind ohne die Integrität zu verletzen, seien

modulartig kopplungsfähig. Beispiele für Kernprozesse sind grundlegende

Mechanismen der DNA und RNA Verarbeitung sowie die Proteinbiosynthese.

Variation ist demnach nicht in den Komponenten eines Systems begründet, sondern

in der Art und Weise (räumlich, zeitlich, funktionell), wie ein Prozess an den nächsten

gekoppelt ist (weak regulatory linkage). Durch die Kopplung der Einheiten entsteht

eine neue Qualität, da die Komponenten nicht mehr unabhängig voneinander sind.

Ein System (Protein, Organismus, Ökosystem) wird also zu mehr als der Summe

seiner Teile.

Im Fall eines Proteins sind die Kernprozesse Sekundärstrukturen, die, in verschiedenster Weise kombiniert, zu Variation führen. Trotz der beschränkten Zahl an

Motifen ergibt sich eine Fülle an strukturellen Möglichkeiten.

Die CATH protein structure classification versucht eine hierarchische Gliederung

basierend auf der Tertiärstruktur. Zunächst wird versucht, eine Struktur in Domänen

zu trennen, was nicht immer trivial ist. Hierin liegt ein Unterschied zwischen CATH

und SCOP, bei dem ein neuer fold eingeführt wird statt nach bekannten Domänen zu

suchen (http://www.cathdb.info/ ).[10] CATH beschreibt Strukturen auf vier Ebenen:

C(lass)

A(rchitecture)

Relative Anteile an Sekundärstrukturen

Relative Anordnung im Raum

- 30 -

T(opology)

H(omology)

Aussage über Paarung von β-sheets, Arten von turns

Clustering auf Grund ähnlicher Sequenz

In Konkurrenz dazu steht SCOP (structural classification of proteins). In diesem

Ansatz wird das Konzept von folds verfolgt, der Begriff fold hat aber bis heute keine

eindeutige Definition, daher beruhen Zuordnungen hier auf subjektiven Ansichten. In

gewissem Maß wird ein fold als atomare Einheit, also nicht weiter separierbare

Kombination

von

Sekundärstrukturelementen

angesehen

(http://scop.mrc[11]

lmb.cam.ac.uk/scop/ ).

Möchte man ein Protein klassifizieren, das aus zwei Domänen (eine alphahelikal

dominiert, die andere hauptsächlich aus β-sheets bestehend) besteht, gelangt man

über diese beiden Ansätze zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bei CATH wählt man

zunächst die Klasse α&β aus, auf der Architekturebene findet sich aber beispielsweise keine passende Gruppe. Nun kann man beide Domänen getrennt vergleichen

und man wird möglicherweise etwas passendes finden. In so einem Fall wird bei

SCOP allerdings das Protein als neuer fold deklariert, was auf keinerlei objektiv

begründbaren Fakten beruht.

Als Alternative existiert QSCOP-BLAST ( http://qscop-blast.services.came.sbg.ac.at/ ),

eine effiziente Strukturvergleichsmethode, die ausschließlich auf definierten

Strukturelementen aufbaut. Es werden mehrere Lösungen geliefert und alle

möglichen gemeinsamen Motife aufgelistet. [12]

- 31 -

6 Methoden in der Strukturbiologie

6.1 CD-Spektroskopie[13]

Linear polarisiertes Licht, das in der CD-Spektroskopie eingesetzt wird, kann man

sich als Überlagerung gegenläufig zirkulär polarisierten Lichts mit gleicher Phase

und Amplitude vorstellen. Die Schwingung erfolgt in nur einer Ebene, der Polarisationsebene.

Wenn dieses Licht eine optisch aktive Substanz passiert, die unterschiedliche

Absorption A für beide Komponenten des Strahls hat, wird die stärker absorbierte

Komponente eine geringere Amplitude haben als die weniger stark absorbierte. Als

Konsequenz der Addition der nun unterschiedlichen Feldvektoren führt zum

Auftreten von Elliptizität, was als circular dichroism (CD) bezeichnet wird.

Zusätzlich kommt es zur Drehung der Polarisationsebene um einen Winkel α, wenn

sich der Brechungsindex n ändert. Die Änderung der optischen Drehung in Abhängigkeit der Wellenlänge wird als optische Rotationsdispersion (ORD) bezeichnet.

Die Anwendbarkeit dieser Methode erfordert also die Anwesenheit von Asymmetriezentren in der Probe. Im Fall eines Proteins ist jedes C α ein Asymmetriezentrum, aber

manche Aminosäuren haben auch asymmetrische Seitenketten.

Daher misst man im Wesentlichen Eigenschaften des backbones und kann auf diesem

- 32 -

Weg Sekundärstrukturen beziehungsweise Sekundärstrukturanteile bestimmen. Ein

CD-Spektrum umfasst Datenpunkte von 190-250nm mit der Elliptizität als Funktion der Wellenlänge. Aus einem experimentellen Spektrum wird mittels Deconvolution, einer numerischen Prozedur, ein fit erstellt, um die prozentualen Anteile an