Temperaturabhängigkeit der Spezifischen Wärme von Festkörpern

Werbung

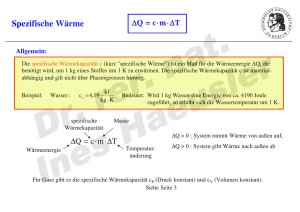

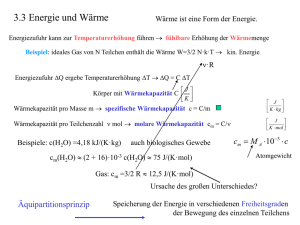

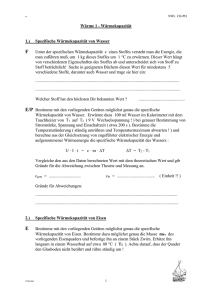

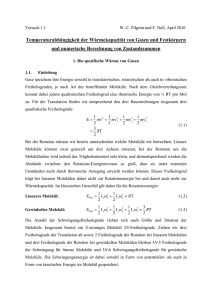

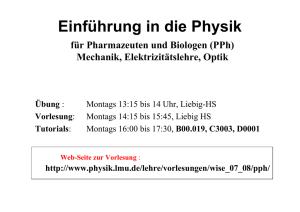

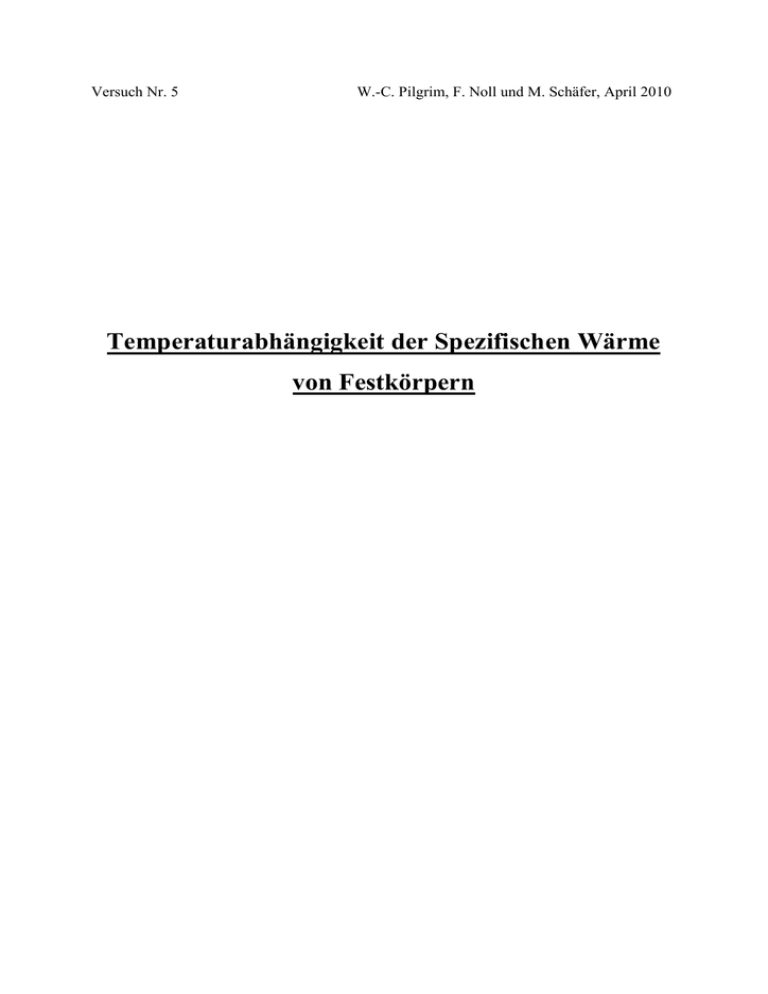

Versuch Nr. 5 W.-C. Pilgrim, F. Noll und M. Schäfer, April 2010 Temperaturabhängigkeit der Spezifischen Wärme von Festkörpern Inhalt 1. Theoretische Grundlagen 1 1.1. Die Regel von Petit und Dulong 1 1.2. Das Einstein-Modell 2 1.3. Das Debye-Modell 5 2. Experimentelle Grundlagen 11 2.1. Apparative Grundlagen der Differential Scanning Calorimetry (DSC) 11 2.1.1. Kontinuierlicher Temperaturscan 12 2.1.2. Berücksichtigung des Basisliniendrifts 14 2.1.3. Schrittweiser Temperatur-Scan 15 3. Aufgaben 16 4. Literatur 16 1 1. Spezifische Wärme von Festkörpern 1.1. Die Regel von Petit und Dulong Bis ins 19. Jahrhundert hinein ging man davon aus, dass die spezifische Wärme C von Festkörpern von der Temperatur unabhängig ist, da alle bis dahin durchgeführten Versuche zur Messung der molaren spezifischen Wärme denselben Wert lieferten: c = 3R . Aufgrund dieser Beobachtung erhoben die französischen Physiker Pierre Louis Dulong und Alexis Thérèse Petit dieses Ergebnis im Jahre 1819 zum sogenannten Petit-Dulong-Gesetz [1]. Mit Hilfe der klassischen statistischen Thermodynamik lässt sich dieses Gesetz relativ leicht verstehen: Dabei stellt man sich einen kristallinen Festkörper als aus N klassischen harmonischen Oszillatoren aufgebaut vor. Die Energie eines jeden Oszillators ergibt sich dabei aus der Summe seiner potentiellen und kinetischen Energie: εi = 1 2 1 Kx + mx 2 . 2 2 (1.1) Dabei bedeutet m die Oszillatorenmasse und K ist die Kraftkonstante für die Bindung im Kristall. Nach dem Gleichverteilungssatz gilt aber auch, dass man jedem quadratischen Freiheitsgrad eine thermische Energie von 1 k B T zuordnen darf, so dass für den Beitrag eines 2 jeden Oszillators zur thermischen Energie des Kristalls gilt: εi = k B T . (1.2) Berücksichtigt man weiter, dass im Kristall jeder Oszillator in drei Raumdimensionen schwingen kann, dann gilt für die thermische Gesamtenergie E eines aus einem Mol Atomen aufgebauten Kristalls: E = 3 ⋅ N A ⋅ k B T = 3RT , (1.3) und man erhält für die molare spezifische Wärme: ⎛ ∂E ⎞ c = ⎜ ⎟ = 3R . ⎝ ∂T ⎠ (1.4) Dieses sehr einfache Ergebnis ist tatsächlich in sehr guter Übereinstimmung mit dem experimentellen Befund an vielen Festkörpern, die aus einzelnen Atomen aufgebaut sind, wie zum Beispiel den Alkalimetallen oder den Edelgaskristallen. Allerdings geht man bei der Verwendung des Gleichverteilungssatzes stillschweigend davon aus, dass alle Schwingungsfreiheitsgrade thermisch voll angeregt sind, eine Situation die tatsächlich nur bei -1- sehr hoher Temperatur erfüllt sein kann. Man erhält also bei dieser Herleitung immer nur den sogenannten Hochtemperatur-Grenzwert der Wärmekapazität. Erst im Jahre 1875 berichtete Heinrich Friedrich Weber über Abweichungen vom DulongPetit Gesetz bei Bor, Diamant und Silizium. In Abbildung 2 ist die Dulong-Petit Regel im Vergleich mit dem experimentellen Befund am Beispiel des Silbers dargestellt. Bei hohen Temperaturen gilt die Regel offensichtlich gut, man findet jedoch, dass die spezifische Wärme eines Festkörpers eine ausgeprägte Temperaturabhängigkeit aufweist, mit sinkender Temperatur abnimmt und für T → 0 sogar verschwindet. 30 Dulong - Petit 25 c / J mol-1K-1 20 15 10 5 0 0 100 200 300 400 500 T/K Abbildung 1: Experimentell bestimmte spezifische Wärme eines Silberkristalls im Vergleich mit der Regel von Dulong-Petit Wir müssen also die einfachen Annahmen, die sich hinter der Regel von Dulong-Petit verbergen modifizieren, um die im Experiment beobachtete Temperaturabhängigkeit richtig zu beschreiben. 1.2. Das Einstein-Modell Die wahrscheinlich gröbste Vereinfachung, die wir gemacht hatten bestand darin, anzunehmen, dass es sich bei den Atomen im Kristall um klassische Oszillatoren handelt. In Analogie zu Plancks „Schwarz-Strahler-Oszillatoren“ nahm Einstein an, dass jeder KristallOszillator ebenfalls nur diskrete Energieniveaus besetzen darf, und die Energiedifferenz zwischen den Oszillatorniveaus gerade Δε = = ⋅ ω0 beträgt, wobei ω0 die charakteristische Eigenfrequenz der Oszillatoren darstellt [2]. Mit diesem „Trick“ konnte er die Boltzmannsche Statistik anwenden, um die thermische Besetzung der einzelnen Niveaus zu berechnen. Einstein identifiziert die Oszillatoren im Kristall somit als harmonische Oszillatoren, die alle mit derselben Frequenz schwingen. -2- Deren Schwingungsenergie ist bekanntermaßen gegeben durch: 1⎞ ⎛ ε v = =ω0 ⎜ v + ⎟ v = 0,1, 2,3... , 2⎠ ⎝ (1.5) mit v als Quantenzahl. Für die thermische Besetzung der einzelnen Energieniveaus gilt dann: n(v) = N ⋅ e −βεv , q (1.6) wobei q die Zustandssumme repräsentiert und β = 1 k B T ist. Der Zusammenhang zwischen Zustandssumme und dem Schwingungsbeitrag zur Inneren Energie ist dann bekanntermaßen gegeben durch: E = −N d ln q . dβ (1.7) Beim Kristalloszillator ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser (im Gegensatz zum Molekül) in allen drei Raumrichtungen schwingen kann, was zu einer dreifachen Entartung eines jeden Schwingungszustandes führt. Man erhält so aus (1.7): E= 3N =ω0 3 N =ω + =ω0 / kB T 0 . −1 2 e (1.8) Beziehung (1.8) beschreibt somit die Temperaturabhängigkeit der Schwingungsenergie eines Festkörpers aus N Atomen. Wie auch im molekularen Oszillator definiert man praktischerweise eine Schwingungstemperatur, die sogenannte „Einsteintemperatur“, die anschaulich ein Maß für den Abstand zwischen den Schwingungsniveaus des Kristalloszillators darstellt: θE = =ω0 / k B . Gleichung (1.8) lautet dann für ein Mol Festkörper: E vib = 3 3Rθ RθE + θυ / T E . −1 2 e (1.9) Daraus ergibt sich schließlich für die spezifische Wärme: 2 cvib Im Gegensatz zur ⎛θ ⎞ 3 R ⎜ E ⎟ e θE / T ∂E ⎝T⎠ . = vib = 2 θE / T ∂T e 1 − ( ) Dulong-Petit-Regel zeigt Gleichung (1.10) (1.10) eine ausgeprägte Temperaturabhängigkeit. Eine genauere Diskussion dieser Beziehung für den Grenzfall T→0 zeigt auch tatsächlich, dass die spezifische Wärme verschwindet, während sie für T → ∞ gegen 3R konvergiert. Passt man Gl.(1.10) mit Hilfe des freien Parameters θΕ an gemessene cvib-Daten an, erhält man trotz des einfachen Modells eine sehr gute Übereinstimmung -3- zwischen Experiment und Theorie. Eine Anpassung von Gl. (1.10) an die Daten in Abbildung 1 ist in Abbildung 2 dargestellt. Erst eine genauere Untersuchung zeigt, dass auch das Einstein-Modell das tatsächliche Temperaturverhalten der spezifischen Wärme nicht richtig wiedergibt. Besonders deutlich zeigt sich dies bei sehr niedrigen Temperaturen. Hier findet man, dass die spezifische Wärme mit der dritten Potenz der Temperatur anwächst. Am Beispiel des Diamanten ist dies in Abbildung 3 für den Temperaturbereich zwischen 0 und 100 K wiedergegeben. Dabei ist die spezifische Wärme gegen T3 aufgetragen. Die gestrichelte Kurve zeigt das Einstein-Modell, das deutlich von diesem Verhalten abweicht. 25 -1 c / J mol K -1 20 15 Wärmekap. für Ag Dulong-Petit Einstein-Modell Θvib(Einstein)=160.2 K 10 5 0 0 100 200 300 400 500 600 T/K Abbildung 2: gemessene Wärmekapazität für Silber () und das Ergebnis der Einstein-Theorie (). Gl.(9) wurde dabei an die experimentellen Daten angepaßt, wobei θv als Fitparameter benutzt wurde. 0.30 Wärmekap. für Diamant 0.20 -1 c / J mol K -1 0.25 0.15 0.10 0.05 0.00 0 200000 400000 600000 3 T /K 800000 1000000 3 Abbildung 3: Wärmekapazität von Diamant im Temperaturbereich zwischen 0 und 100 K, über einer T3-Skala aufgetragen. Die gestrichelte Kurve gibt das Einsteinmodell wieder. -4- 1.3. Das Debye-Modell Die gute Übereinstimmung des Einstein-Modells mit dem experimentellen Befund ist eigentlich verblüffend wenn man bedenkt, dass eine Annahme gemacht wurde, die sicherlich nicht richtig sein kann: Im Einstein-Kristall gibt es nur eine einzige Schwingungsfrequenz. Da es sich aber bei den Oszillatoren um dicht gepackte Kristallatome handelt, ist es schwerlich vorstellbar, dass sich diese nicht gegenseitig beeinflussen werden. Eine solche Beeinflussung sollte aber andererseits zu Veränderungen der individuellen Schwingungsfrequenzen führen, so wie dies z.B. vom gekoppelten Pendel gut bekannt ist. Stellt man sich zum Beispiel vor, dass zu einem Zeitpunkt t = 0 tatsächlich alle Atom mit exakt derselben Frequenz schwingen würden, dann hätten sich aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung bereits kurze Zeit später sehr viele verschiedene Frequenzen ausgebildet. Statt einer einzigen Frequenz, wird man es also eher mit einer Frequenzverteilung g(ω) zu tun haben. Bei Kenntnis dieser Verteilung erhielte man die mittlere Schwingungsenergie einfach durch eine entsprechende Mittelwertbildung: ∞ E = ∫ ε(ω) ⋅ g(ω) dω , (1.11) 0 wobei ε(ω) die Energie eines Oszillators der Frequenz ω bedeutet. Das Problem besteht jedoch darin, dass man die Frequenzverteilung im Kristall a priori nicht kennt und man muss einen geeigneten Ausdruck mit Hilfe eines Modells herleiten muss. Dieser Problematik hat sich der niederländische Physiker Peter Debye gewidmet [3]. In diesem Modell wird der Kristall als Kontinuum betrachtet. Das bedeutet, dass die Schwingungen des Kristalls nicht durch die mikroskopische Struktur des Festkörpers, also durch die genaue Anordnung der Atome beeinflusst werden sollen. Der betrachtete Kristall sei durch einen einfachen Quader makroskopischer Dimensionen mit Seitenlänge L angenähert. In diesem Quader sollen zunächst beliebige Kontinuumsschwingungen existieren. Der Einfachheit halbe kann man sich diese Schwingungen zunächst als laufende ungedämpfte Wellen vorstellen. Es lässt sich jedoch relativ leicht zeigen, dass die laufenden Wellen innerhalb des Quaders durch Reflektion an den Seitenflächen mit anschließender Selbstinterferenz zur Ausbildung stehender Wellen führen, so wie dies schematisch in Abbildung 4 dargestellt ist. Es wird also nach kurzer Zeit ein stationärer Zustand erreicht sein, in dem der Quader von stehenden Wellen verschiedenster Wellenlänge und Frequenz durchzogen sein wird. Die Kontinuitätsannahme ist sicherlich gerechtfertigt, so lange die -5- Wellenlänge der Oszillation viel größer ist als die interatomaren Abstände. Wir müssen uns jedoch darüber im Klaren sein, dass sie nicht mehr gelten kann, wenn die Wellenlängen in den Bereich atomarer Abstände kommen. Hier wird die mikroskopische Struktur des Festkörpers die Eigenschaften der Wellen stark beeinflussen. In der hier gemachten Näherung lautet die allgemeine Randbedingung für die Existenz stehender Wellen entlang einer der Hauptachsen des Quaders jedoch L x,y,z = n ⋅ λ x,y,z 2 , (1.12) Abbildung 4: Schematische Darstellung stehender Wellen mit Wellenvektoren k = n ⋅ π L in einem kontinuierlichen Quader der Länge L. wobei n eine beliebige natürliche Zahl sein darf. D.h., es ist nur eine ganzzahlige Zahl halber Wellenlängen erlaubt, so wie dies Abbildung 4 dargestellt ist. Für die karthesischen Komponenten des Wellenvektors bedeutet dies, dass sie nur die Werte k x,y,z = π L x,y,z n, (1.13) annehmen dürfen. Aus Gleichung (1.13) lässt sich im k-Raum eine Punktegitter aufbauen, das die Gesamtheit der erlaubten Wellenvektoren darstellt (s.a. Abbildung 5). Eine beliebige stehende Welle wird in diesem Raum durch einen Vektor dargestellt, der vom Ursprung auf den Gitterpunkt zeigt, welcher dem Wellenvektor dieser Welle entspricht. Die Anzahl stehender Wellen im Quader ist dann durch die Anzahl von Punkten im k-Raum gegeben. Diese Zahl lässt sich nun folgendermaßen ermitteln: -6- Die Größe der kleinst möglichen Zelle im k-Raum, der Elementarzelle, ergibt sich zu π ⎛π⎞ , Vk = ⎜ ⎟ = ⎝L⎠ V 3 3 (1.14) womit man die Anzahl von k-Zuständen pro Einheitsvolumen des k-Raums die sogenannte kRaum-Dichte definieren kann: ρk = V . π3 (1.15) Für große Proben ist das Elementarvolumen im k-Raum natürlich sehr klein und k kann ohne weiteres als eine kontinuierliche Variable angesehen werden. Die Anzahl von stehenden Wellen mit Wellenvektoren zwischen k und k+dk ist dann mit dem Volumen einer Kugelschale mit Radius k und Dicke dk identisch: k + dk ∫ k 1 ρk 4π k 2 dk . 8 (1.16) Abbildung 5: Darstellung der erlaubten k-Werte im reziproken Raum (nach [4]). Den Integrand in (1.16) bezeichnet man auch als die Zustandsdichte im k-Raum g(k) : 1 V k2 2 g(k)dk = ρk 4π k = dk . 8 2π 2 Der Faktor 1 8 (1.17) resultiert daher, dass nur positive kx,y,z-Werte sinnvoll sind und daher nur ein Achtel des Gesamtkugelschalenvolumens zu betrachten ist. Im nächsten Schritt müssen wir nun die Dichte der k-Zustände in die Dichte von Frequenzen transponieren. Dazu ziehen wir die Definition der Schallgeschwindigkeit c heran: c = ν⋅λ = bzw. -7- ω , k (1.18) dω = c ⋅ dk . (1.19) Streng genommen gelten die Beziehungen (1.18) und (1.19) nur für laufende Wellen. Da aber alle stehenden Wellen in unserem Modell aus identischen laufenden Wellen entstanden sind, können wir davon ausgehen, dass sich die Eigenschaften dieser Wellen beim Übergang von der laufenden zur stehenden Welle nicht verändert haben. Mit diesen Beziehungen kann man k in (1.17) durch ω substituieren und man erhält schließlich als Zustandsdichte g(ω) dω = V ω2 dω . 2π 2 c3 (1.20) Bisher haben wir uns über die Details der Schwingungen keine weiteren Gedanken gemacht, wir haben lediglich erwähnt, dass es sich dabei um ungedämpfte Oszillationen in einem homogenen Medium handeln soll. Tatsächlich muss man jedoch zwischen drei Typen unterschiedlicher Schwingungsrichtung unterscheiden: Zum einen findet man die sogenannte longitudinale Mode, bei der Ausbreitungs- und Schwingungsrichtung zusammenfallen. Diese Art der Oszillation ist in Abbildung 6 a) schematisch dargestellt. Diese „Schwingungsmode“ entspricht einer echten Dichteoszillation, da sie in Ausbreitungsrichtung zu TeilchenVerdichtungen und Teilchen-Dillatationen führt. Die Teilchen können jedoch auch orthogonal zur Ausbreitungsrichtung schwingen, so wie dies in Abbildung 6 b) dargestellt ist. Diese Art der Schwingung ist offensichtlich zweifach entartet, da man sich dieselbe Bewegung auch rechtwinklig zur Bildebene vorstellen kann, und sich aus der Überlagerung der beiden Oszillationen jede beliebige Richtung transversaler Schwingung generieren lässt. Anstelle von (1.20) gilt daher: g(ω) dω = V ⎛ 1 2⎞ 2 ⎜ + ⎟ ω dω , 2π2 ⎝ c3L c3T ⎠ (1.21) wobei berücksichtigt wurde, dass sich longitudinale und transversale Schallmoden mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausbreiten können. Zur Vereinfachung führt man eine mittlere Schallgeschwindigkeit ein: 1 1⎛ 1 2 = ⎜ 3 + 3 3 cS 3 ⎝ c L c T ⎞ ⎟, ⎠ (1.22) 3V ω2 dω . 2π2 cS3 (1.23) und erhält schließlich g(ω) dω = -8- Abbildung 6: Bei der longitudinalen Schwingungsmode (a) fallen Ausbreitungsrichtung und Schwingungsrichtung zusammen. Bei der transversalen Mode (b) schwingen die Teilchen rechtwinklig zur Ausbreitungsrichtung. Zur Darstellung einer beliebigen transversaler Schwingungsrichtung sind jedoch zwei othogonale Grundschwingungen nötig (z.B. in Bildebene und rechtwinklig dazu), weswegen diese Art der Schwingung zweifach entartet ist. Gleichung (1.23) entspricht der von Debye hergeleiteten Zustandsdichte für die Schwingungen in einem Kristall. Nach Gleichung (1.11) ergibt sich die Gesamtenergie eines Kristalls als Summe über die Energien aller „Gitterschwingungen“, gewichtet mit der Häufigkeit der jeweiligen Schwingung, der Zustandsdichte g(ω). Die Benutzung von (1.23) in (1.11) führt jedoch zu einem unbefriedigenden Ergebnis, da das resultierende Integral keine Konvergenz zeigt. In anderen Worten, eine sinnvolle Zustandsdichte muss eine normierbare Funktion sein, deren Integral eine endliche Zahl von Zuständen liefert. Diese Normierbarkeit lässt sich erreichen, indem man den Kristall als sehr großes Molekül auffasst. Die Gesamtzahl der Bewegungsfreiheitsgrade ist dann 3N und ausschließlich durch die Schwingungsfreiheitsgrade gegeben, da es in einem Kristall keine Rotationen oder Translationen gibt. Damit ist die Zahl der Frequenzen endlich und es muss zwangsläufig eine Maximalfrequenz geben. Die aus diesen Überlegungen [3] resultierende Debye-Zustandsdichte ist in Abbildung 7 dargestellt. Diese Maximalfrequenz wird auch als „Debye-Frequenz“ bezeichnet. Als Normierungsbedingung für die Zustandsdichte gilt dann 3N = ωD ∫ g(ω) dω , 0 -9- (1.24) woraus sich leicht der Wert der Debye-Frequenz berechnen lässt: 1/ 3 ⎛ 6π2 cS3 ⎞ ωD = ⎜ N⎟ , ⎝ V ⎠ (1.25) In Gleichung (1.11) kann man nun die obere Grenze des Integrals auf ωD setzen und es gilt damit für die mittlere Schwingungsenergie E= ωD ∫ ε(ω) ⋅ g(ω) d ω . (1.26) 0 Abbildung 7: Debye-Zustandsdichte für die Schwingungen in einem Festkörper. ωD wird als Debye-Frequenz bezeichnet. Sie gibt die Maximalfrequenz an, oberhalb derer im Festkörper keine Oszillationen mehr möglich sind. Zur Lösung des Integrals ist nun noch die Kenntnis der Funktion ε(ω), also die Kenntnis der Frequenzabhängigkeit der Oszillatorenenergie nötig. Hier geht man als Näherung wieder vom Vorliegen eines harmonischen Oszillators aus. Aus der Zustandssumme für den harmonischen Oszillator findet nach (1.7): ε(ω) = =ω =ω + =ω0 / kB T . −1 2 e (1.27) Einsetzen von (1.23) und (1.27) in (1.26) und Berücksichtigung der Beziehung (1.25) liefert schließlich Evib Darin bedeutet θD = ⎛ T ⎞ 9 = Nk B θD + 9 Nk B T ⎜ ⎟ 8 ⎝ θD ⎠ 3 θD T ∫ 0 x3 dx . ex − 1 (1.28) =ωD =ω und x = . T kB T Die Ableitung von (1.28) nach der Temperatur liefert schließlich die Wärmekapazität: Cvib ⎛ T ⎞ 1 ⎛ ∂E ⎞ = ⎜ ⎟ = 9k B ⎜ ⎟ N ⎝ ∂T ⎠V ⎝ θD ⎠ - 10 - 3 θD T ∫ 0 x 4e x ( ex − 1) 2 dx . (1.29) 2. Experimentelle Grundlagen 2.1. Apparative Grundlagen der Differential Scanning Calorimetry (DSC): Wärme fließt immer entlang eines Temperaturgradienten. Diese Beobachtung führt zur allgemeinen Definition der Wärmestromdichte: G q = −λ gradT . (2.1) G q ist darin die Wärme-Flussdichte und die Proportionalitätskonstante λ ist die sogenannte Wärmeleitfähigkeit, eine temperaturabhängige Stoffkonstante. Ein Spezialfall von Gleichung (2.1), der für feste Körper mit gut definierter Form gilt, ist das sogenannte Fourier-Gesetz, das den Wärmestrom durch einen quaderförmigen Feststoff mit Querschnittsfläche A und Länge l beschreibt, an dessen Enden die Temperaturen T1 und T2 herrschen: q = λ A A (T2 − T1 ) = λ ΔT . l l (2.2) Gleichung (2.2) ähnelt der Definition des elektrischen Widerstandes, weshalb man in Analogie zum Ohmschen Widerstand den sogenannten Wärmewidertand definiert: R= l . λA (2.3) q = 1 ΔT , R (2.4) Damit gilt: woraus sich leicht die Wärmemenge bestimmen lässt, die entlang eines definierten Temperaturgefälles in einen Körper hineinfließt, was man z.B. zur Messung der Wärmekapazität ausnutzen kann. Dieses Prinzip liegt den heute üblichen Wärmestrom kontrollierten Differential-Scanning-C(K)alorimetern zugrunde. Das Messprinzip ist in Abbildung 8 vereinfacht dargestellt. Von einem Ofen mit Temperatur T0 fließt Wärme in den sogenannten Messsensor. Dieser besteht aus zwei identischen Einheiten, einmal der Probenseite (mit S gekennzeichnet) und der Referenzseite (mit R gekennzeichnet). Auf der Probenseite befindet sich ein Messpfännchen (üblicherweise aus Aluminium), das mit genau abgewogener Probenmenge befüllt ist. Auf der Referenzseite befindet sich nur ein leeres Messpfännchen. Beim Aufheizen fließt Wärme in beide Seiten der Messanordnung. Der sich dabei ausbildende Temperaturgradient wird mit Hilfe von Thermoelementen sehr genau gemessen, deren Abstand sehr genau bekannt ist. Bei - 11 - bekanntem Wärmewiderstand des Sensormaterials lässt sich auf diese Weise sehr genau der Wärmestrom ermitteln, der auf die S- und die R-Seite des Sensors fließt. Abbildung 8: Vereinfachte Darstellung eines DSC-Messsensors. S definiert die Probenseite (Sample) und R bezeichnet die Referenzseite (Reference). 1 und 2 bezeichnen die Positionen von Temperatursensoren, die sich in definiertem Abstand zueinander befinden, q entspricht der beim Aufheizen des Sensors fließenden Wärmemenge. Da die S-Seite eine höhere Wärmekapazität besitzt als die R-Seite, und das Gesamtsystem immer bestrebt sein wird, identische Temperaturen auf beiden Seiten des Sensors zu erzielen, wird sich zunächst ein größerer Gradient auf der S-Seite ausbilden, dementsprechend wird eine größere Wärmemenge in das mit Probe befüllte Pfännchen fließen. Der nur mit der Probe , ergibt sich dann als Differenz der Wärmeströme auf Probenausgetauschte Wärmestrom Q und Referenzseite: = q − q = TS − T0 − TR − T0 = TS − TR = ΔT . Q S R R R R R (2.5) nennt man auch die Differenzwärmeleistung, sie ist im Idealfall identisch mit der Q zeitlichen Enthalpieänderung der eingewogenen Probe. Die insgesamt in einem Zeit- oder Temperaturintervall in die Probe geflossene Wärmemenge ergibt sich dann zu t2 dt . ΔQ = ∫ Q (2.6) t1 2.1.1. Kontinuierlicher Temperaturscan Nach Anfahren des Kalorimeters wird sich nach kurzer Zeit ein sogenannter stationärer Zustand einstellen, der sich dadurch auszeichnet, dass die Heizraten an allen Orten der Messanordnung gleich groß sind. In diesem Fall gilt: dT0 dTR dTS = = . dt dt dt - 12 - (2.7) Das bedeutet, dass die eingestellte Aufheizrate des Ofens mit der zeitlichen Temperaturänderung von Proben- und Referenzpfännchen identisch ist. Die in Proben- und Referenzpfännchen fließenden Wärmemengen werden bestimmt durch die jeweiligen Wärmekapazitäten. Bei identischen Temperierraten gilt dann auch: dTS dT = CS ⋅ 0 dt dt dT dT q R = CR ⋅ R = CS ⋅ 0 , dt dt q S = CS ⋅ (2.8) bzw. für die Differenzwärmeleistung = (C − C ) ⋅ dT0 . Q S R dt (2.9) Wenn man voraussetzt, dass die benutzten Aluminiumpfännchen völlig identisch sind, ist (CS - CR ) aber nichts anderes als die Wärmekapazität der eingewogenen Probe ( mS ⋅ cP ) mit mS als Probenmasse und cP als spezifischer Wärmekapazität der Probe (in J/g K !). Damit erhält man aus der Messung der Differenzwärmeleistung −1 ⋅ ⎛ dT0 ⎞ . mP cP = Q ⎜ ⎟ ⎝ dt ⎠ (2.10) Gleichung (2.10) sagt aus, dass man die Wärmekapazität der Probe direkt aus einem einfachen Temperaturscan mit Proben- und Leerpfännchen erhalten kann. Dies gilt jedoch nur unter idealen Voraussetzungen, die üblicherweise nicht erfüllt sind. So wird z.B. angenommen, dass nur Proben- und Referenzpfännchen zur Wärmekapazität beitragen. Tatsächlich muss jedoch berücksichtigt werden, dass der gesamte Aufbau eine Eigenwärmekapazität besitzt, die von dem mit Gleichung (2.10) erhaltenen Ergebnis abgezogen werden muss. Diese Eigenwärmekapazität kann man erhalten, indem man eine Messung mit zwei leeren Pfännchen vornimmt. Die Messung muss dabei jedoch unter identischen Bedingungen wie die eigentliche Probenmessung durchgeführt werden. Bildet man die Differenz zu (2.10) eliminiert man den Beitrag der Aluminiumpfännchen und des restliche Aufbaus zur Wärmekapazität. Anstelle von Gleichung (2.10) gilt dann für die Wärmekapazität der Probe: −1 −1 −1 ⎛ dT0 ⎞ ⎛ dT0 ⎞ ⋅ ⎛ dT0 ⎞ − Q mP cP = Q Leer ⋅ ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ =⎜ ⎟ ⋅ Q − Q Leer . dt dt dt ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) (2.11) Es hat sich gezeigt, dass man genauere Ergebnisse erhält, wenn man die Wärmekapazitäten nicht direkt aus Gl. (2.11) ermittelt, sondern die gemessene Differenzwärmeleistung mit einem geeigneten Standard skaliert. Hierzu wird üblicherweise eine Messung mit Saphir - 13 - benutzt, dessen Wärmekapazität über einen großen Temperaturbereich mit hoher Genauigkeit bekannt ist. Die Saphirmessung muss ebenfalls unter denselben Bedingungen wie die Probenmessung durchgeführt und bezüglich Leermessung korrigiert werden. Anstelle von Gl (2.11) erhält man dann: −1 m P cSaphir −1 −1 ⎛ dT0 ⎞ ⎛ dT0 ⎞ ⎛ dT0 ⎞ =Q Saphir ⋅ ⎜ ⎟ − Q Leer ⋅ ⎜ ⎟ =⎜ ⎟ ⋅ QSaphir − QLeer . ⎝ dt ⎠ ⎝ dt ⎠ ⎝ dt ⎠ ( ) (2.12) Aus (2.11) und (2.12) ergibt sich schließlich: −Q ) mSaphir (Q Leer . cP = cSaphir ⋅ ) mPr obe (QSaphir − Q Leer (2.13) 2.1.2. Berücksichtigung des Basisliniendrifts: Bei sehr genauen Messungen beobachtet man, dass nacheinander durchgeführte Messungen nicht exakt reproduzierbar sind. Offensichtlich schwankt die gemessene Differenzwärmeleistung geringfügig, was insgesamt auf nicht perfekte Isolierung der Messanordnung und andere Verluste zurückgeführt wird. Diese Tatsache wird durch die sogenannte Korrektur des Basisliniendrifts berücksichtigt. Dabei wird der gesamte Temperaturscan in mehrere Abschnitte unterteilt, die von isothermen Bereichen voneinander getrennt sind. Dies ist für eine Diamantmessung in Abbildung 9 gezeigt. Dabei gibt (a) die gemessene Differenzwärmeleistung als Funktion der Messzeit an. Abbildung 9: Messkurve zur Bestimmung der Wärmekapazität von Diamant. (a) gemessene Differenzleistung als Funktion der Zeit. Isotherme Zeitbereiche bei 0-5 Minuten, 20-25 Minuten, 40-45 Minuten und nach 60-65 Minuten. (b) gibt die aus den Daten berechnete Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität an. - 14 - Über bestimmte Zeiträume des Experiments (hier 20-25 min, 40-45 min, 60 min) wird dabei die Temperatur konstant gehalten. Im Idealfall sollte die Wärmeleistung dann auf Null absinken. Tatsächlich wird sie auf einen Minimalwert abnehmen, der gerade nötig ist, um die isothermen Bedingungen aufrecht zu erhalten. Man findet nun, dass sich dieser Minimalwert mit der Temperatur verändert. Um dies zu korrigieren, interpoliert man linear zwischen den isothermen Bereichen, so wie dies anhand der blauen gestrichelten Geraden in Abbildung 9 (a) angedeutet ist. Da jedem Wert auf der Zeitskala in Abbildung 9 (a) auch eine Temperatur zugeordnet werden kann, erhält man so auch den entsprechenden Drift K(T) als Funktion der Temperatur. Anstelle von Gleichung (2.13) gilt dann: cP = cSaphir ⋅ −Q )−K mSaphir (Q Leer Saphir (T) . )−K m −Q (Q (T) Pr obe Saphir Leer (2.14) Pr obe 2.1.3. Schrittweiser Temperatur-Scan Anstelle des kontinuierlichen Temperaturscans, der im vorausgehenden Abschnitt beschrieben wurde, und bei dem Proben und Referenztemperatur immer etwas hinter der eigentlichen Ofentemperatur zurückhinken, kann man auch in kleinen Temperaturschritten scannen, bei denen jeweils Temperaturkonstanz zwischen Ofen, Referenz und Probe anvisiert wird. Der gesamte Temperaturbereich der Messung wird dabei in kleine Schritte ΔT unterteilt. Die innerhalb eines Temperaturintervalls geflossene Wärme wird dann durch Integration über die Wärmeleistung nach Gl. (2.6) erhalten. Es gilt dann für jedes einzelne Temperaturintervall: ΔQ ΔQ Leer − ΔT ΔT ΔQSaphir ΔQ Leer , = − ΔT ΔT mP cP = mSaphir cSaphir (2.15) und man erhält dann daraus cP = cSaphir mSaphir mP ⋅ - 15 - ΔQ − ΔQ Leer . ΔQSaphir − ΔQ Leer (2.16) 3. Aufgaben 1. Messen Sie die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität mit Hilfe des DSCMethode im Temperturbeich von -150°C bis 600°C für Aluminium, Bor, Silizium und Diamant. 2. Leiten Sie die Beziehung (1.7), (1.8) und (1.9) explizit her und zeigen Sie, dass die Einstein-Beziehung (Gl.(1.10)) die richtigen Grenzwert für T → 0 und T → ∞ erfüllt. 3. Zeigen Sie, dass die Debye-Beziehung (Gl.(1.29)) die richtigen Grenzwert für T → 0 und T → ∞ erfüllt. 4. Passen Sie das Einstein-Modell durch Variation der charakteristischen Temperatur θυ und Minimierung der Fehlerquadratsumme an Ihre Messdaten an. Stellen Sie das erhaltene Ergebnis zusammen mit Ihren Messdaten dar. 5. Passen Sie das Debye-Modell mit Hilfe eines Computerprogramms an Ihre Messdaten an. Stellen Sie das Ergebnis zusammen mit Ihren Messdaten graphisch dar. Stellen Sie θDebye als Funktion der Fehlerquadratsumme dar und diskutieren Sie den Befund. 6. Tragen Sie die gemessenen Wärmekapazitäten Ihrer Proben als Funktion von T/θ Debye auf. Diskutieren Sie das Ergebnis dieser Auftragung. 7. Im Experiment wurde immer cP, die Wärmekapazität bei konstantem Druck gemessen. Leiten Sie mit Hilfe der Thermodynamik eine Beziehung her, mit der Sie die Differenz zwischen cP und cV berechnen können. Berechnen Sie diese Differenzen bei den von Ihnen untersuchten Proben bei Raumtemperatur bei 25°C. 8. Überlegen Sie sich, welchen Beitrag die Elektronen im Aluminium zur Wärmekapazität liefern. [1] A.-T. Petit, P.-L. Dulong, Annales de Chimie et de Physique 10, 395 (1819) [2] A. Einstein, Ann. Phys. 327, 180 (1906) [3] P. Debye, Ann. Phys. 344, 789 (1912) [4] G. Wedler, „Lehrbuch der Physikalischen Chemie“, 4. Auflage, Wiley, Verlag-Chemie, 1997 - 16 -