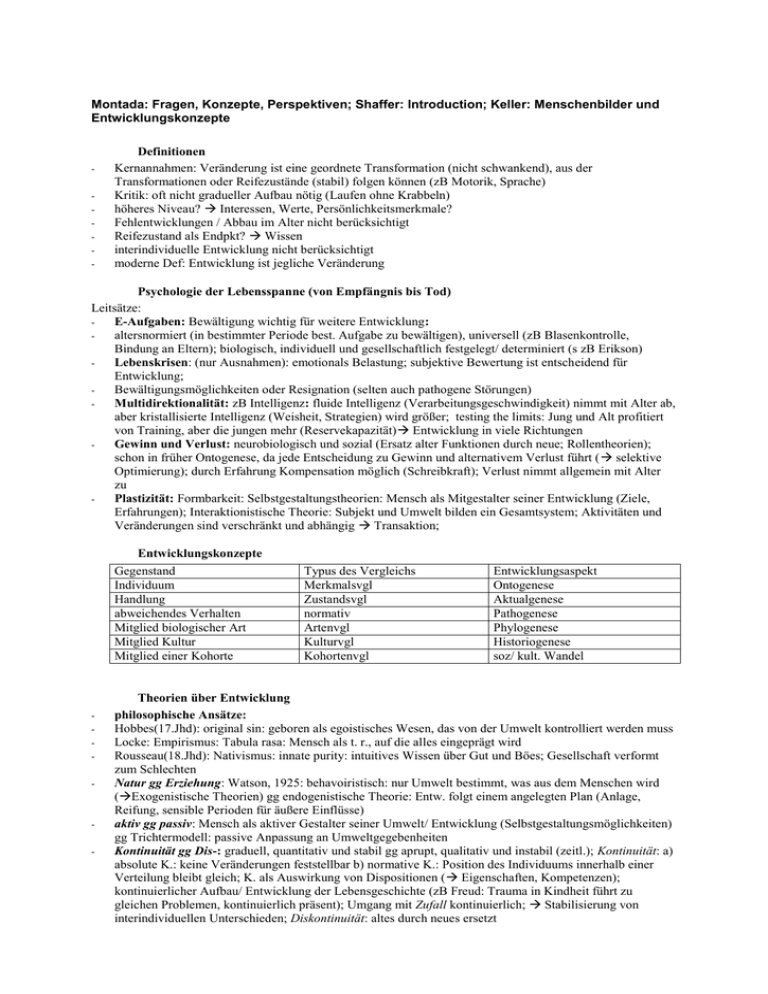

Leo Montada: Kapitel 1: Fragen, Konzepte, Perspektiven

Werbung