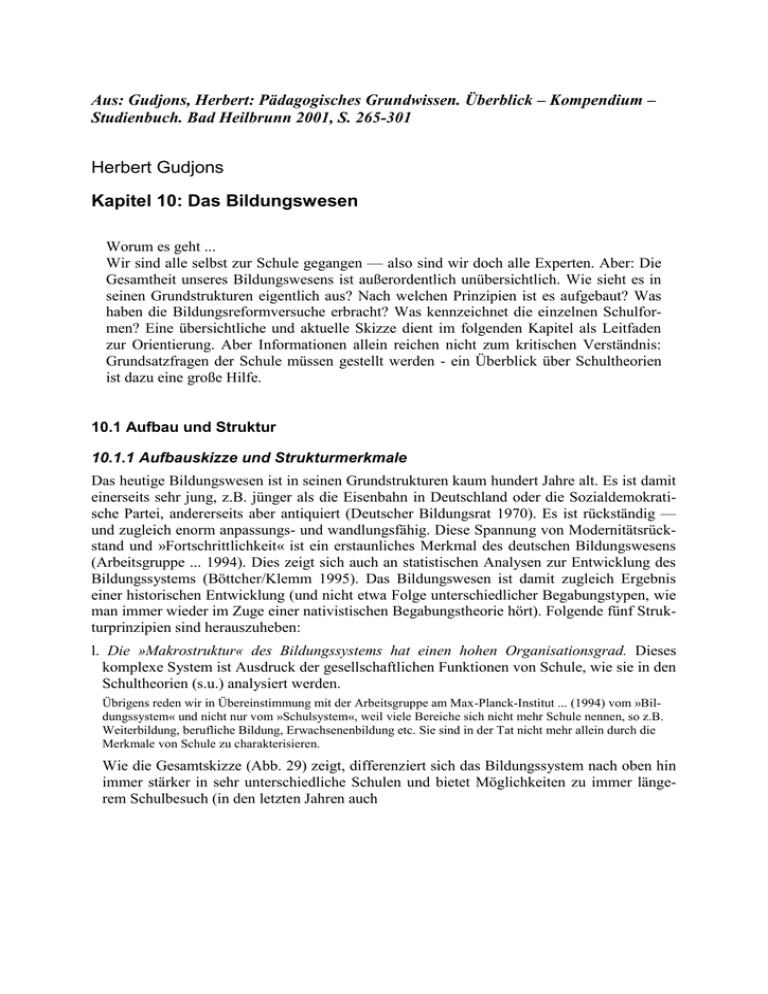

Das Bildungswesen - Universität Potsdam

Werbung