Denker, Dichter, Dramatiker – Streiter für die Freiheit

Werbung

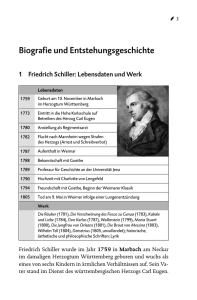

250. Geburtstag von Friedrich Schiller (10.11.1759) Denker, Dichter, Dramatiker – Streiter für die Freiheit Von Volker Hage Der „große genialische Dichter“, der Mann „des Wahren, Guten, Schönen“ war er im Urteil anderer. Als „Weltbürger, der keinem Fürsten dient“ sah er sich selbst. Eine Annäherung an Friedrich Schiller, der am 10. November 2009 seinen 250. Geburtstag feiert. Er war nicht nur ein großer Stilist. Mindestens 1,80 maß Friedrich Schiller, ein Biograf glaubt gar: 1,90 Meter. Etwas dazwischen dürfte richtig sein; genug jedenfalls, um aufzufallen in seiner Zeit: ein schlanker, schlaksiger Kerl, allemal länger als der Weimarer Konkurrent, zeitweilige Nachbar und späte Freund Goethe – auch wenn es uns das Doppeldenkmal der beiden Dichtertitanen vor dem Deutschen Nationaltheater in Weimar bis heute anders suggerieren will. „Die Räuber“, die Aufrührer und Mordbrenner um Karl Moor, der sich vom eigenen Vater verstoßen glaubt, sie waren es, die Schillers Weg bereiteten und bestimmten – und bis heute ist es gerade dieses Jugendwerk (begonnen im Alter von 18, 19 Jahren), das junge Menschen zur Literatur, wenn nicht zum Schreiben verführt. Nach der Uraufführung des Stücks 1782 in Mannheim brach im Foyer und in den Rängen die Hölle los – oder wie es ein Zeuge schildert: „Fremde Menschen fielen einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten, einer Ohnmacht nahe, zur Türe. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung bricht.“ Es war der rasante Start eines neuen Literaturstars. Und die Geburt eines Rebellen – dessen ungestümes Aufbegehren gegen die „schwere Zuchtrute des Despotismus“ seine jüngeren Zeitgenossen genauso begeisterte wie das hämmernde Pathos seiner Balladen und Dramenverse. Gleich von Beginn an wurde Schiller nachgesagt, er berechtige zu den schönsten Hoffnungen: „Haben wir je einen deutschen Shakespeare zu erwarten, so ist es dieser.“ Ein hellsichtiger Mann, der Kritiker der „Erfurtischen Gelehrten Zeitung“. Oder? Ist Schiller heute nur eine Pflichtübung für Deutschlehrer? Ein wirkungsloser Klassiker, dessen Freiheitsdurst keinen von Computerspiel-Massakern ermüdeten Schülerkopf mehr entflammen kann? Ist heute noch jemandem verständlich zu machen, wie begeistert einst von diesem Mann gesprochen wurde? Was war er nicht schon alles: der „große genialische Dichter“ (so der Dichter Hölderlin über ihn), der „ideenfruchtbarste Kopf, der überhaupt existiert“ (Wilhelm von Humboldt), der Mann „des Wahren, Guten, Schönen“ (Goethe), die „Apotheose der Kunst“ (Thomas Mann). Nun soll er endlich Mensch sein. Der frühe Erfolg Schillers, der keine 46 Jahre alt wurde, erweckte Neugier, aber auch Neid, schon unter Zeitgenossen. Einer der Neider hieß Goethe und ärgerte sich über den jungen Kollegen und Konkurrenten, dessen „Räuber“ ihn „äußerst anwiderten“. Ausgerechnet den Verfasser des „Werther“-Romans, der rund zehn Jahre zuvor die Leserschaft in ein ähnliches Fieber versetzt hatte, erschreckte nun das „Rumoren“, das im Vaterland geweckt werde. Auch der Erfolgsautor Christoph Martin Wieland störte sich an der „seltsamen Hirnwut, die man itzt am Neckarstrom für Genie zu halten pflegt“. Doch das war nicht das größte Problem, das sich der 1759 in Marbach am Neckar geborene Friedrich Schiller mit dem Erfolg auf dem Theater eingehandelt hatte. Im deutschen Kleinstaatenmuff des 18. Jahrhunderts galt sogar schon die Reise von Stuttgart nach Mannheim (wo der Autor der Uraufführung seines Bühnendebüts beigewohnt hatte) als Besuch im Ausland – unerlaubt in Schillers Fall, denn er war Regimentsmedikus im Schwabenland. Und sein Landesherr, Karl Eugen von Württemberg, ließ nicht mit sich spaßen. Er war ein Despot, selbst verschwenderisch, hielt aber auf Disziplin und absolute Unterordnung – ganz besonders bei den Schülern der nach ihm benannten Eliteschule und Militärakademie, zu deren Absolventen Schiller gehörte. An eine Rückkehr nach Stuttgart war nicht mehr zu denken, und schon bald, in seinem dritten Theaterstück, führte Schiller Heuchelei, Ausbeutung, moralische und sonstige Misswirtschaft am Hofe vor. Es wurde ein neuer großer Bühnenhit: „Kabale und Liebe“, sein „bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen“, 1784 erstmals aufgeführt. Schillers Weg war nun klar: Der zum Arzt Ausgebildete wollte vom Schreiben leben. Schriftstellerei im Hauptberuf – das war eine damals recht neue Idee, zumal wenn da einer hoffte, ohne finanzielle Absicherung vom fürstlichen Hof auszukommen. Schiller nahm sich vor, „an keinen andern Thron mehr zu appellieren als an die menschliche Seele“. Sein Souverän sollten fortan einzig die Zuschauer im Theater sein: „Das Publikum ist mir jetzt alles.“ Und die Liebe, deren Macht und Sprengkraft er auf der Bühne so eindrucksvoll vorgeführt hat? Kein Thema für zarte Gedichte, kein wichtiges Thema seines Lebens? War er denn nicht der Jüngling, der – wie war das noch – mit züchtigen, verschämten Wangen die Jungfrau vor sich sieht? Ein Tugendbold, der glaubte: Wollust ward dem Wurm gegeben? Wie es im „Lied von der Glocke“ und in der Ode „An die Freude“ heißt? Im Freundeskreis galt Schiller als Draufgänger. In viel jüngeren Jahren als Goethe hatte er praktische Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gesammelt. Als Militärarzt war der knapp 20-jährige Schiller dem Soldatenmilieu ausgesetzt; Bordellbesuche, Kartenspiel, Tabak- und Alkoholkonsum gehörten zum Männlichkeitsritual. Sonderbar fand Schiller es selbst, dass er einerseits beim anderen Geschlecht „die herzliche empfindende Natur verehre und liebe“, dass ihn aber andrerseits eine Frau mit selbstbewusst-erotischer Ausstrahlung – „jede Kokette“, wie er es nannte – fesseln könne. Im Sommer 1787, mit 28, war er endlich nach Weimar gekommen, wo von ihm verehrte Größen wie Goethe, Herder und Wieland lebten – und die 1761 geborene Charlotte von Kalb, verheiratet und Mutter eines kleinen Sohnes. Sie hatte sich schon früher in Schiller verliebt, sie war es, die ihm den bangen Sprung in die Hochburg des deutschen Geisteslebens erleichterte. Doch dann kamen zwei Schwestern – und Schillers Heiratsantrag an die eine, die ebenfalls Charlotte hieß. Schiller hatte 1788 einen ganzen Sommer mit den beiden in Rudolstadt verbracht, mit der damals 21-jährigen Charlotte von Lengefeld und der drei Jahre älteren Caroline, verheiratete von Beulwitz. Er erklärte beiden Schwestern seine Liebe – in ein und demselben Brief, einem in der Liebesbriefkultur wohl einzigartigen Dokument. Schiller, der nun auf die Dreißig zuging, wollte sie tatsächlich beide: Lotte und Line, wie er sie nannte. Die Hochzeit mit Lotte fand im Februar 1790 statt, die Schwester war dabei. Zunächst noch. Doch Caroline war ja weiterhin verheiratet – sie musste schon bald das Feld der Schwester überlassen, die ganz offenbar den jungen Ehemann von der ersten Minute an so umsorgte und verwöhnte, dass der recht bald an Caroline nur noch sehr matte Versicherungen seiner Liebe sendete. Vier Kinder sollte das Ehepaar Schiller bekommen. Die Ehe beruhigte ihn, ließ ihn arbeiten. Es blieben dem Paar 15 Jahre, in denen Schiller unermüdlich ein Werk vorantrieb, dessen sich „ein bis ins biblische Alter reichendes Verbleiben“ nicht zu schämen gehabt hätte (Thomas Mann). Caroline war es dennoch, die 1830 die erste brauchbare Biografie über ihre große Liebe schrieb. Sie, die sich später keineswegs von Schiller zurückgezogen hatte, war zur erfolgreichen Schriftstellerin avanciert und zeichnete nun ein Idealbild ihres Schiller. In den Jahren vor seiner Eheschließung und danach hatte Schiller sich von Vers und Drama auffällig zurückgezogen; sein vorerst letztes Drama, der „Don Carlos“, war 1787 in Hamburg uraufgeführt worden. In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre hatte er sich – ebenfalls sehr erfolgreich – als Autor von Erzählungen wie „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ (1786) oder „Der Geisterseher“ (1789) profiliert. Schiller war längst arriviert: als Professor an der Universität von Jena, als Familienvater, als unübersehbarer Autor (der 1802 auch geadelt werden sollte), als Freund und Briefpartner geistiger Größen. Nur einer fehlte noch: jener Goethe, der ihn einst hatte abblitzen lassen und jetzt wohl auch nur auf die Gelegenheit wartete, ein Versäumnis wieder gutzumachen. So zog es denn Mitte der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts zwei Gestirne des Geistes auf eine gemeinsame Laufbahn, zwei Stars, die einander lange auf Distanz gehalten hatten. Zehn Jahre blieben den beiden noch für diese Freundschaft. Schon bald endeten die Briefe, die sie lebhaft wechselten (rund 1000 sollten es am Ende werden), mit Formeln wie: „Leben Sie recht wohl, grüßen alles und erhalten mir Ihre so wohlgegründete Freundschaft und Ihre so schön gefühlte Liebe, und sein Sie das gleiche von mir überzeugt“ (Goethe). Das Theater war einst Schillers Obsession gewesen und sollte es wieder werden, nicht zuletzt mit Goethes Hilfe und Unterstützung. Elf Jahre waren seit der letzten Schiller-Uraufführung vergangen, als 1798 endlich ein neues Stück von ihm auf die Bühne kam: jenes große Geschichtsdrama „Wallenstein“, das sich zu drei Teilen, spielbar an drei Abenden, geweitet hatte. Die letzten Jahre seines Lebens schrieb Schiller wie gehetzt an seinen Theaterstücken: Nach „Wallenstein“ kamen unverzüglich „Maria Stuart“ (1800 uraufgeführt) und „Die Jungfrau von Orleans“ (1801), es folgte die vom Publikum nie besonders geschätzte „Braut von Messina“ (1803), schließlich der große letzte Theatertriumph: „Wilhelm Tell“ (1804) – anderes (wie der weit fortgeschrittene „Demetrius“) musste Fragment bleiben. „Er hat sich ein persönliches Theater-Idiom erfunden, unverwechselbar nach Tonfall, Gebärde und Melodie, sofort als das seine zu erkennen – das glänzendste, rhetorisch packendste, das im Deutschen und vielleicht in der Welt je erfunden worden, eine Mischung von Reflexion und Affekt“, begeisterte sich noch Thomas Mann, der zugleich liebevoll vom „Ewig-Knabenhaften“ bei Schiller sprach, seiner „Lust am höheren Indianerspiel, am Abenteuerlichen und psychologisch Sensationellen“. Im „Tell“-Stück, diesem grandiosen, Schweizer Sagenstoff entsprungenen Theaterzirkus um einen Goldenen Schuss (wobei der Preis, die Freiheit, dann nicht ausbezahlt wird), kehrte Schiller zu seinen Anfängen zurück: „Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht“ – diese Botschaft war in ihm ja nie erstorben. Tatsächlich finden sich in Schillers Werk immer wieder verblüffende politische Gedanken, Fragen, Hoffnungen. Lange vor Bertolt Brecht mit seinen berühmten „Fragen eines lesenden Arbeiters“ ließ Schiller (1789 in seinem „Geisterseher“) nach dem Schicksal derjenigen fragen, die zum Ruhme der Könige die Pyramiden gebaut haben: „Was ist man dem Arbeiter schuldig, wenn er nicht mehr arbeiten kann, oder nichts mehr für ihn zu arbeiten sein wird? Was dem Menschen, wenn er nicht mehr zu brauchen ist?“ In seiner Antrittsrede als Professor in Jena (im selben Jahr), wo dem „Räuber“-Autor begeisterte Studenten zujubelten, hatte er historischen, etwas vorauseilenden Optimismus bewiesen: „Die europäische Staatengesellschaft scheint in eine große Familie verwandelt. Die Hausgenossen können einander anfeinden, aber nicht mehr zerfleischen.“ Im Jahr vor seinem Tod lernte Schiller immerhin noch Berlin kennen, die größte Stadt, die er in seinem Leben jemals sehen sollte – auch geografisch am weitesten vom Ort seiner Geburt entfernt. Mehr als drei Wochen war er dort und wurde auf Händen getragen. Mehrere seiner Stücke wurden ihm zu Ehren aufgeführt, er wurde gefeiert, umworben, bejubelt – und seine Familie immer dabei, seine Kinder erlebten den Triumph des Vaters mit. Er wurde mit den besten (also auch finanziellen) Argumenten gedrängt, ganz in Berlin zu bleiben, doch er kehrte in das vertraute Weimar zurück. Vielleicht spürte er, dass ihm sein kranker Körper nicht mehr viel Zeit lassen würde. Er litt an eitriger Zerstörung der Lunge, sein Herzmuskel war geschwächt, schließlich kam wohl noch eine schwere Lungenentzündung hinzu. Als Schiller 1805 starb, keine 46 Jahre alt, war es die Verbindung zu Goethe, nicht die Ehe, die er „für das wohltätigste Ereignis meines ganzen Lebens“ hielt. Der andere, zehn Jahre Ältere, sollte ihn um fast drei Jahrzehnte überleben. Der Dichter Adelbert von Chamisso, der Schiller in Berlin nur aus der Ferne sah, hatte Schiller verehrende Verse hinterhergeschickt: „Dir musste sich das verehrende Herz hingeben.“ Das scheint lange her zu sein. Doch eigenartig: Findet sich ein Echo davon nicht immer noch in unseren Träumen von jugendlicher Begeisterung? Wenn man es nur etwas nüchterner formulierte? „Er wächst, indem man sich mit ihm beschäftigt, vom Fernen ins Nahe“ – diese Erfahrung machte im 20. Jahrhundert der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt. Und er wird uns auch jetzt wieder sehr nahe kommen, dieser Mensch. Unser Schiller. © www.magazine-deutschland.de